この1年、多くの事業者さんと支援事業者さんにインタビューさせていただきました。ご協力いただいた皆さん、お忙しい中ありがとうございます。2021年まとめとして、私からは支援事業者さんのお話を聞いて感じたこと、思ったことをお伝えさせていただきます。

この記事の目次

EC市場のレッドオーシャン化と法の規制が与える影響

コロナ渦で私たちの購買の場が実店舗からオンラインに移行したことにより、ECに参入する企業が増えています。プレイヤーが増えた結果、市場のレッドオーシャン化が進んでいるのです。また、ECの利用が増えた分、トラブルやクレームも発生するようになりました。特に定期購入に関する問題が目立ったことから、消費者庁が定期購入の規制を強化しています。

こういった背景から、新規顧客を獲得するためのCPO(Cost Per Order:顧客1件あたりの獲得単価)は上がり、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)が簡単には伸ばせないようになりました。そのような状況で、事業者が生き残るためにはどうすればいいでしょうか。

ブランディングが鍵を握る

消費者に自社の商品を購入してもらうためにはブランディングも重要になってきます。特に人口が減少し、モノ余りの時代の日本ではなおさらです。ブランディングについて詳しく知りたい方はライフェックスさんのインタビュー記事をご覧いただければと思います。

インタビューの中で、ライフェックスさんは、企業の理念・考え・想いを消費者に体感してもらうことがブランド価値の向上に繋がると言っています。

新規集客だけでなく、LTVの最大化にも繋がってくるブランディングですが、すぐに結果は出るものではありません。また、どのようにブランドを構築していけばいいかわからない方も多いのではないでしょうか。

ライフェックスさんが支援されているHRCさんのインタビュー記事を読んでいただければ、ブランド構築について具体的にイメージできるかと思います。ブランドマネージャーである林千尋さんの想いの強さが伝わる内容となっています。

新たな販促手法の登場とD2C事業の急激な成長に伴う課題

ECに参入する企業が増えた理由は新型コロナウイルスの影響だけではありません。BASEやSTORES、Shopifyなど低価格のECカートシステムにより、自社ECサイトを構築しやすくなりました。またSNSなどの普及により、中間業者を介さずに自社ブランドを直接顧客へ販売することができるようになっています。いわゆるD2C(Direct To Consumer)と呼ばれるビジネスモデルです。

インフルエンサーマーケやライブコマース、クラウドファンディングなどの販促手法を活用することで、D2C事業を拡大する事業者さんが増えました。しかし、急激な事業の拡大により新たな課題が生まれます。

受発注業務や顧客対応の効率化が鍵

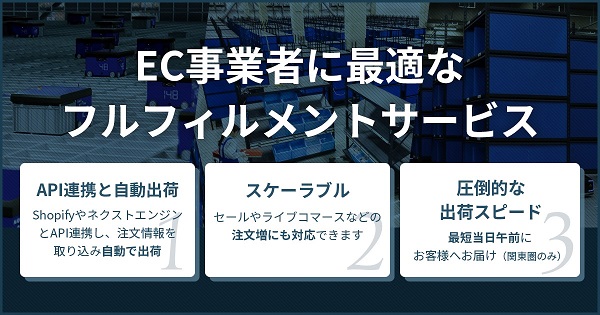

1つは注文急増による発送作業です。インフルエンサーマーケやライブコマースなどの大量に注文を生み出せる販促手法によって、大きな売上が瞬間的に立つ可能性が増えました。それを解決するために、ロジクラさんは佐川グローバルロジスティクスさんと共同サービスである「XTORM(エクストーム)」を開発しました。

また、売上が増えることで発送作業だけでなく、顧客対応も多くなってくるでしょう。徐々に売上が伸びていく場合、それに合わせて人員を増やすことができるかもしれません。しかし、急激に事業が拡大すると組織作りが非常に難しくなります。

年商30億円以上のD2C事業を手掛けていたバイモソフトの野口さんの失敗談はとても勉強になるかと思います。また、野口さんは自分が失敗した経験から、ECAI(イーシーアイ)というツールを提供しています。どういったツールか、ぜひインタビュー記事をご覧ください。

BASEやSTORES、Shopifyなどもそうですが、XTORMもECAIも比較的安価なサービスです。こういったツール・サービスが増えることで、個人でもECを始めやすい時代になっています。そういった理由で、最近は個人から顧客へと中間業者を介さずに商品を販売するP2C(Person To Consumer)の動きも活発になっています。

またchipperさんや、イミューさんのように、地方の事業者さんに目を向けて、支援されている企業様も増えてきています。

企業から個人、都内から地方へと今後はビジネスの流れが変わってきそうです。

実店舗を持つ企業がOMO・DX推進で苦戦する理由

緊急事態宣言が解除されましたが、まだまだ予断が許されない状況です。またいつ新型コロナウイルスが蔓延しだすかは誰もわかりません。実際に外出するにあたって、マスクやアルコール消毒、検温、ソーシャルディスタンス、ワクチン接種など、様々な制限があります。

そんな時代だからこそ、実店舗から始めた小売事業者は、オンライン上のチャネルを磨く必要があるのです。

OMO・DX推進の鍵は目の前の顧客を大事にすることから

しかし、多くの小売事業者はオムニチャネルやOMOを推進するにあたって、苦戦していています。

その理由は、小売業が立地・商圏を前提とした業態開発の歴史をたどってきたからだとロジザードの金澤茂則さんは言います。オムニチャネルの取り組みを、「ECの追加」と考えてしまうところに問題があるのです。

金澤さんはインタビューにて、実店舗に訪れた方に対して、さらなる利便性を提案する形でオムニチャネルを始めていくのがいいと話されます。具体的な内容に関しては、記事をご覧いただければと思います。

また、商品や売り方によって適切な販売チャネルが変わってきます。オンラインでも自社ECサイトを活用するのか、モールに出店するのか、オフラインであれば直営店を構えるのか、卸で棚を増やしていくのかなど、チャネルごとに異なる特徴を持っています。詳しくは、イングリウッドの野仲正樹さんや、コマースメディアの小林俊也さんのインタビュー記事をご覧ください。

オムニチャネル・OMOは、自社と顧客で双方向のコミュニケーションを行い、商品・サービスを改善することで、利便性を高め、リピートしてもらえる状態を作ることです。その結果として、売上が伸びるため、顧客目線にいかに立てるかがポイントになってくるのではないでしょうか。

CaTラボの逸見光次郎さんのインタビュー記事に、オムニチャネル・OMOを推進にあたって、成功に必要なポイントがまとまっておりますので、参考にしていただければと思います。

最後に:しっかりした理念・考え・想いを持ち、顧客にそれを伝えられるかが大事

この1年間、多くの事業者さんや支援事業者さんのインタビューをさせていただきました。その中で、うまくいっている会社というのは企業の理念・考え・想いを明確に持っており、それをしっかり顧客に伝えているところだと思います。これができている事業者が生き残っていくのではないでしょうか。

事業者さんインタビューに関しては、舟本がまとめております。2021年12月31日に掲載予定ですので、合わせて読んでいただけますと幸いです。

1年間、コマースピックをご覧いただき、ありがとうございました。2022年もよろしくお願いいたします。