新型コロナウイルスの影響で、ECを利用していなかった方も、オンラインで買い物をするようになりました。それに伴い、実店舗の役割が変わりつつあります。今、多くの小売事業者がリアルとウェブを繋ぐためにオムニチャネルを意識するようになったのではないでしょうか。今回は、ロジザード株式会社の代表取締役社長である金澤茂則さんに、実店舗から始めた小売事業者がオムニチャネルを推進するにあたって大事なことについて語っていただきました。

この記事の目次

オンラインとオフラインの併合が重要

―― 緊急事態宣言が解除され、実店舗の営業が再開されています。小売業はコロナ前にまた戻っていくのでしょうか?

金澤さん:確かに緊急事態宣言が解除されましたが、またいつ新型コロナウイルスが蔓延しだすか先の見通しが立たない中、実店舗を持つ小売事業者様はセールやイベントなど販促をしづらいのではないでしょうか。現に、私たちの生活もコロナ前と違い、何かしらの制限があります。

だからこそ、実店舗以外のチャネル、とりわけオンライン上のチャネルを磨いていく必要があります。それがオムニチャネルに繋がっていくのでしょう。

今まではオムニチャネルとはいいつつも、売上のほとんどがリアルであったため、チャネルの中心は実店舗で、それを補完する形でECがありました。しかし、コロナの影響を受けて、私たちの消費行動はオンラインに移っています。

それに合わせて、オンラインが実店舗を補完する形で成り立っていたオムニチャネルの考え方もオンラインが主になりつつあり、オフラインとの併合が重要だという考え方に変わってきたのではと思います。それがOMO(Online Merges with Offline)と呼ばれるものです。

オムニチャネルを推進するにあたって躓いてしまう理由とは

―― オムニチャネルの考え方が昔と今では変わってきたのですね。オムニチャネル自体は、コロナ以前から重要だと言われ続けていますが、推進にあたって躓いてしまう理由はなんでしょうか?

金澤さん:実店舗から始めた小売業がオムニチャネルの取り組みを、「ECの追加」と考えてしまうところに大きな誤解があると思っています。

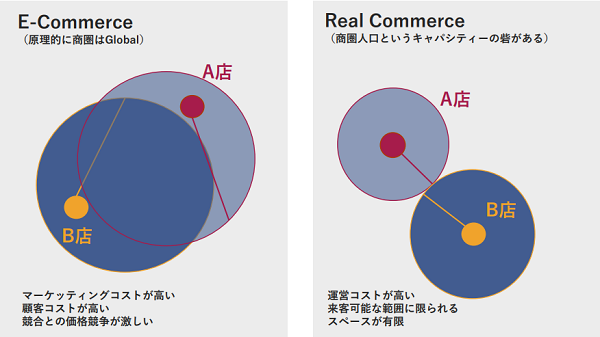

小売業は元々、「適正価格」と「利便性」を追求することで発展してきました。これまでの利便性とは、すなわち立地・商圏を前提とした業態開発の歴史です。ところがECが登場したことで、商圏がいきなりグローバルまで拡張されてしまいました。そういった背景から、ECは本来これまでとまったく違う商圏への挑戦と考えるべきものだとまず言いたいです。

ECの登場以前の店舗は、顧客の来店可能な範囲に競争が限られていたため、各店舗の商圏内では競合店に勝つこともでき商売が成立できていました。しかし、ECという業態の登場により、場所にとらわれずに商品を購入できるようになったことで、見えない相手との競争が激化しています。購買理由から立地の要素がなくなったことで、価格勝負にもなりがちで、結果商品力・資本力があるところが勝ってしまうのです。

金澤さん:また、今までの小売店は顔が見える顧客に対して商売を行えば良かったのですが、ECは顔が見えない顧客や、今まで全く接点がなかった顧客を相手にする必要が出てきます。しかし、顧客像がわからない状態で商売をするのは難しいのではないでしょうか。ECを始めていきなり商圏が広がり、どのように対処するのが正解かわからない中、さらにECのチャネルが増えたことで、運用も複雑になってしまいます。特に中小は投資資本が限られているので、オムニチャネル=EC開始と単純理解してしまうと、途方に暮れてしまうというのは当然といえますね。

実店舗の商圏をOMOで拡張する

―― 商圏にとらわれなくなったことで新たな課題が出てきたのですね。そのような課題がある中で、オムニチャネルを推進していくにはどうすればよいでしょうか?

金澤さん:まずは実店舗に訪れた方に対して、さらなる利便性を提案する形でオムニチャネルを始めていくのがいいと私は思っています。

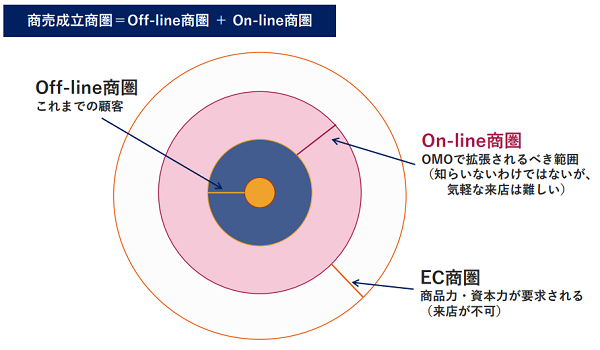

金澤さん:実店舗に訪れたことがある方の中には、頻繁に来店するには難しい場所に住んでいる方もいるでしょう。そういった方に、ECやアプリなどで購入してもらうところから始めると良いと思います。来店頻度の増加は一旦置いて、購入頻度を上げることを目標にするのです。自店のことを知らない方に、大きなコストをかけて無理に買ってもらう必要はありません。

これまでの顧客(Off-line商圏)+ OMOで拡張されるべき範囲(On-line商圏)を作り出し、商売が成立する商圏にするのです。

小売業の売上の公式は昔から変わっていません。「客数×客単価」とシンプルです。コロナの影響で来店頻度(客数)が下がっている今、商圏人口が変わらなくとも、結果として商圏人口が減少しているのと同じ状態になってしまっています。だからこそ、顧客とは店舗での一期一会の機会をマーケティングの起点とし、その顧客と店舗以外での接点をつくる必要があります。自店のことを知る顧客の購入頻度を、オンライン経由を含めて上げることが大事になってくるのです。

OMOを実践するのに必ずしも新しいテクノロジーが必要ではありません。東南アジアの事例になりますが、Facebookに商品の情報を宣伝して、一度は実店舗に来店したことのあるものの少し遠い方にアプローチしています。注文自体はFacebookのコメントや電話で受けて、その流れの中で決済を行った上、バイク便で届けます。いわゆる通販サイトと比べると、大量の注文に耐えられる仕組みではないかもしれませんが、小売店が近隣の顧客に対して購入頻度を上げるという目的は果たしているのです。私はその形が充分オムニチャネルだと思います。

顧客情報の活用と顧客が望む受け取り方法を用意することが重要

―― なるほど。目の前の顧客から対応していくことで、自ずと何から始めればいいかわかりますよね。また一度来店してもらっているからこそ、購入のハードルは下がると思います。商圏の考え方の他に、オムニチャネルを推進していくうえで、大事なことがあれば教えていただけないでしょうか。

金澤さん:知っている、買ったことがある、気になっている。そういった繋がりがある距離感の顧客を相手にしながら、リピート購入を前提としたCRM施策を行うことが重要です。そのためにも、顧客の決済情報を活用したマーケティング活動ができる環境・ツールは是非とも欲しいところです。

実店舗において、キャッシュレス決済を利用してもらうメリットは、決済情報が個人の情報と紐づくからであり、お客様にとっては顧客登録する負担がまったくないのが魅力です。これまでもポイントカード会員増加に苦慮されていた店も多いことでしょう。既に中国など海外では導入されているテクノロジーであるため、日本でも同様のサービスが出てくることを期待しています。

また商品の受け取り方法に関しては、顧客が望む方法を提供できることがオムニチャネルを推進するにあたって大切になってきます。こちらは当社の役割だと思っています。実店舗やネットショップなど、顧客との各接点にある在庫を連動させることと、注文が入ったタイミングで、しっかり在庫を確保することができている必要があるのです。その土台があった上で、初めてオムニチャネルに取り組めると思います。

当社が提供する在庫管理システムを導入すれば、どの購入チャネルからでも商品在庫を最適に引当できます。売上アップに直接貢献することはできませんが、事業者様が安心して商品を販売できるように、在庫管理システムを通して、サポートできればと思っています。

インタビューを通して:小売業の歴史と最先端を知っているからこそ見える世界

金澤さんは、ECが登場する前から小売業に携わってきました。だからこそ、実店舗を持つ小売業ならではの商圏の考え方に立ち返り、ECを通して今ある店舗の商圏を少し広げる提案ができると感じました。

そして、日本より小売業のテクノロジーが進んでいるアメリカや中国、東南アジアなど、定期的に海外へ視察に行かれているからこそ、日本が目指すべきオムニチャネル推進の道のりがわかるのだと思います。徐々に新型コロナウイルスの感染者数が減少している今、どのような施策を打ち出したら良いか迷っている事業者様はまず目の前の顧客の利便性を追求するために何が必要か考え始めてはいかがでしょうか? その際、物流や在庫連動に関して課題が出たら、ロジザードに相談してみるといいと思います。

▼ ロジザード株式会社へのお問い合わせ先はこちら

https://www.logizard.co.jp/contact/

▼ 物流の無料相談「在庫管理ミライ相談所」

https://www.logizard-zero.com/matching/advice.html

合わせて読みたい