主要都市を離れて地方都市に目を向けると、日本にはその土地ならではの食や文化など魅力ある生産品に溢れています。一方で、その魅力を消費者に伝えるためのマーケティング活動を苦手としている側面があるのではないでしょうか。ふるさと納税の台頭により、新たに地方の生産者にスポットライトが当たり始めているものの、商品を魅力的に販売する領域においてはまだまだ発展途上の現状があります。

今回は株式会社immue(以下、イミュー)の代表取締役である黒田康平さんに生産者を取り巻く環境や課題、地方創生に向けてどういった歩みを進める必要があるのか、お話を伺いました。

この記事の目次

ふるさと納税が地方創生の鍵を握る理由

竹内(コマースピック):黒田さん、本日はよろしくお願いします。東京をはじめ、大都市に「ヒト・モノ・カネ・情報」が集中していると思います。その中で、事業者が地方にいながらも国内外どこにでも販売できるECは、地方創生の鍵を握ると言われていますが、黒田さんはどう思われますか?

黒田さん(イミュー):ECであれば物理的な距離の制約はなくなりますが、食を扱うことが多い地方の事業者様にとっては、ハードルが高いことには変わりありません。日本には非常に多くの魅力的な「食」産品がありますが、ECでの成功事例はこれといってない認識です。

竹内:土地ならではの魅力には様々なものがありますが、確かに食が多いイメージがありますよね。2021年7月に経済産業省が発表した電子商取引に関する市場調査でも、物販系分野のBtoC-EC市場におけるEC化率が8.08%に対し、食品・飲料・酒類は3.31%とかなり低いように思われます。

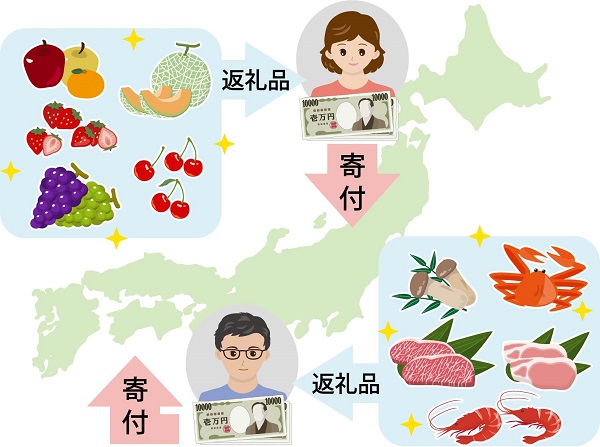

黒田さん:食のECが難しい理由は2つあると考えています。1つ目は、そもそも身の回りに飲食店やスーパーがあるため、ネットで食品を探す機会が限られています。2つ目は、オンラインだと食の美味しさを伝えることも難しいのが理由だと考えられます。そこで弊社はふるさと納税に目をつけました。ふるさと納税は消費者が買うという気持ちやお金を使うという心理的な負担が少なくすむので、購入のハードルを下げて販売の後押しができます。そのため、地方の魅力的な食を発信するのに相性の良い制度だと感じています。

竹内:確かに。私も含めて、周りの人もふるさと納税を利用し始めています。限度額内であれば、2,000円を超えた金額は税金から控除されますからね。実質負担が2,000円と考えたら、とてもお得に感じます。

黒田さん:事業者様がふるさと納税を活用するためには、自治体様を通して「ふるさとチョイス」や「楽天ふるさと納税」といったポータルサイトに掲載する必要があります。そのため、弊社はふるさと納税ポータルサイトを運用している自治体様や運用を任されている中間事業者様に対し、事業者の支援を最終的な目的として、寄付額の最大化や返礼品価値の最大化の支援をしています。

竹内:寄付額を増やすことで、地方の事業者様を支援できますし、自治体様も中間事業者様も皆が幸せになれますね。また事業者目線で取り組むことで、金額面といった機能的な価値の争いにならず、本質的な課題に向き合えそうだとも感じます。

事業者と自治体が抱えるふるさと納税の課題

在庫確保や需要予測の課題を抱える事業者

黒田さん:しかし支援していく中で、ふるさと納税を活用している地方の事業者様であっても、勝ち負けが大きく分かれていることがわかりました。結局、広告費や在庫を含む資金面で強いアカウントを持つ自治体様及び事業者様がいるところが、ふるさと納税ポータルサイト上、非常に有利に働いています。本来救うべき中小企業やToCに販路を持たない事業者様が活躍できない状態になりつつあります。

竹内:在庫が多いことで、どのような優位性があるのか具体的に教えていただけないでしょうか。

黒田さん:ふるさと納税ポータルサイトで上位に表示されるためには、一般的なECモールと同様にある程度の販売実績が必要になります。そして、販売実績を作ることでランキングに掲載され、さらに集客が加速するのです。またレビューが増えることで、転換率も上がります。販売実績を作り、好循環を回すためにも、ある程度の在庫が必要になります。

竹内:なるほど、確かにランキングに掲載されている商品やレビューが多い商品を購入する傾向はありますよね。在庫に関しては生産体制にも問題はあると思いますが、地方の事業者様の多くが販路を拡大するために卸売り(BtoB)を中心に行ってきたため、需要の予測ができないことから直販(BtoC)における在庫の持ち方がわからないことも原因ではないでしょうか。そこを支援する必要性がありますね。

黒田さん:はい、BtoB以外の販路を持たない事業者様はふるさと納税のように急に需要が出るものに対して恐怖感を持たれることも少なくありません。既存の販路に迷惑をかけてしまったり、鮮度の高いものを需要に対応して送れる体制が整っていないからです。自治体様、事業者様との綿密なコミュニケーションと信頼関係が必要不可欠だと考えています。

歳入と歳出のバランスが崩れ、採算が合わない自治体

黒田さん:ここまで事業者様の課題について話してきましたが、自治体様にも課題を抱えています。本来、ふるさと納税は東京に集まった資金を地方に再分配することが目的です。しかし、自治体様の中には採算がとれずに赤字になっているところもあるのです。

竹内:それはなぜでしょうか?

黒田さん: 概算でふるさと納税の寄付がどう扱われるかという説明ですが、自治体様は寄付額の30%を提供事業者(生産者など)に、20%を中間事業者や決済手数料、発送費などのもろもろのコストに支払う取り組みになっています。最終的には50%ルールといって、寄付額の50%を自治体に残すようにルールとして守ってね、ということになっています。

一方で、寄付として入ってくる歳入もあれば、住んでいる人がふるさと納税を行い出て行くお金(歳出)もあります。 地方交付税の還付金がない自治体や人口の多い自治体などでは赤字で危機感が高まっているところも出てきています。

イミューが地域ブランドの育成や開発に取り組む理由とは

竹内:お話を伺い、地方創生にはふるさと納税が鍵ということはわかったのですが、かなり困難な道であるように思われます。それでも、イミューが地域ブランドの育成や開発に取り組もうと思っている理由について教えていただけないでしょうか。

黒田さん:以前、私はメキシコに日本の食品を販売し、日本食マーケットを作る会社を友人と経営していました。日本産品の新しいマーケット創出のために、補助金や助成金を絡めて、海外販路の開拓事業を行っていたのです。

しかし、県庁などと連携して「仲介者」として動くだけでは、継続的な事業支援や育成は難しいと感じました。また補助金や助成金を絡めてチームを組むと、色々な目的のメンバーが集まり本質的な施策の遂行ができなかったことも経験しました。 地域の事業の成功を「継続的な顧客の獲得」とすると、ブランドの育成開発を目的とした認知獲得や収益改善などの経営的でマーケティング視点を持ったサポートが必要だと感じるようになりました。

地域ブランドの育成や開発支援においてイミューができること、実現したいこと

竹内:実際に産品を海外へ販売した経験から、今の事業を通じて日本の文化を広げる糸口を見つけられたんですね。イミューとして、どういった支援ができるのでしょうか?

黒田さん:弊社は、事業評価から顧客獲得のためのマーケティング及び施策の実践、それを通した顧客ニーズの開拓をサービスとして行っています。

私自身、前職で通販事業の立ち上げからグロースとして、年商0億円から70億円まで伸張することができました。キャッシュフローの読みづらい立ち上げ時期の投資判断や抑えるべきコスト、ウェブマーケティングならではの顧客をユニット化したコスト管理で、事業経営をマーケティング視点で実践することが強みです。

また取締役副社長の田中は、事業継承やM&Aなど、第三者的な視点で事業の評価をして、会社の拡大を手助けする経験を何社も行ってきました。そういったメンバーを擁しているため、弊社では新規ブランドの立ち上げから事業拡大への実践や事業評価及び売却までのストーリーを描くことができます。

竹内:今回のお話を通して「地方の美味しいものを再発見して、日本をより良くしよう」という想いが伝わってきました。最後に今後の展望について教えていただけないでしょうか。

黒田さん:まずはふるさと納税事業を通して、中間事業者様や自治体様、返礼品提供事業者様と繋がり信頼関係の構築を行なっていこうと考えています。

将来的には、自社でもブランドやサービスを作っていこうと思っています。その際、自分たちだけで新しい商品を作ろうとは思っていません。例として挙げると、地域にある様々な商品をセレクトし、事業者様と一緒にブランドを作り上げて行くことを計画しています。

弊社はマーケティング会社ですので、マーケティング目線を持った上で、素晴らしい産品がより多くの方の手元に届き、その方の生活が少しでも豊かになる世界をつくりたいと考えています。

竹内:地方創生のためにふるさと納税を活用し、まずはどのような魅せ方で販売することで消費者が喜んでくれるのか、ノウハウのない方々にとってイミューのサポートは欠かせないものになるのではないでしょうか。イミューの取り組みが地方創生のきっかけとなり、日本全体が元気になればと思います。黒田さん、本日はお忙しい中、ありがとうございました。

株式会社immue(イミュー)への相談はこちら

合わせて読みたい