この記事の目次

はじめに

昨今EC業界では次々と新しい言葉が出てきています。似たような意味や概念が増えている一方で、トレンドに合わせた施策を実行するにも「本当にこの言葉ってこの使い方であっているのか?」と不安になることはありませんか。もちろん、言葉の意味に引っ張られて施策を考えることなど本末転倒ではありますが、言葉の意味を正しく理解することで社内外との連携がスムーズに図れるようになり、余計なコミュニケーションコストを排除することができるようになります。

今回はタイトルに挙がっている「OMO・オムニチャネル・O2O」について、どこよりも簡単に意味がわかるように、また、それぞれの違いがわかるように解説をしてみようと思います。

各用語の解説

O2O (Online to Offline)

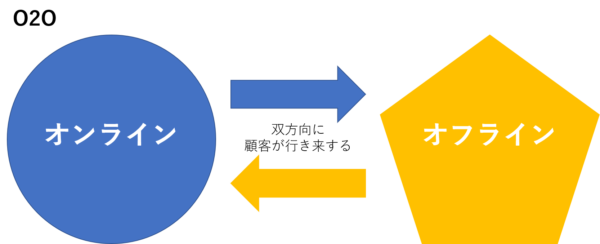

O2Oはオンライントゥーオフラインの略称です。

英語の意味の通りオンラインからオフラインへ顧客を集客していくマーケティング施策の一つです。ネットショップや自社メディア、アプリなど、オンライン上のサービスから、オフライン上の実店舗やイベントのような人の行動を促す施策として使われます。

一般的にオンライン起点のOnline to Offlineの意味で使われることが多いですが、Offline to Onlineのオフライン(店頭)起点の施策として使われることもあります。実店舗に来店した顧客をオンライン上へと引き上げる動きもO2Oと言えるでしょう。

O2Oはあくまで顧客の行動を促進する施策であり購買については考慮されない施策を検討する際に使われます。

オムニチャネル

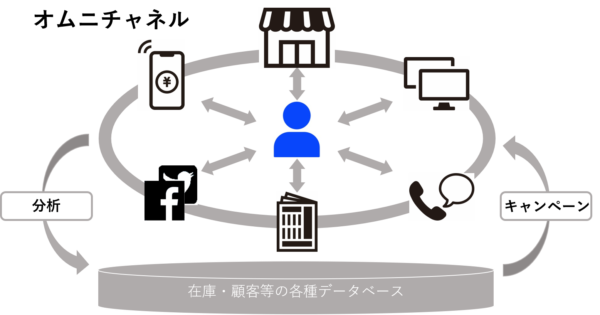

オムニチャネルとは企業が持つ顧客との接点全てを連携させ、顧客の購買体験をオンライン・オフラインの垣根をなくしシームレスに行えることを指します。

これだけでは何を書いているかわかりづらいため、オムニチャネルという考え方ができるまでの変遷について簡単に説明いたします。流れとしてはシングルチャネル→マルチチャネル→クロスチャネル→オムニチャネルとなっており、シングルチャネルから順番に説明することでオムニチャネルへの理解を深めていただけると思います。

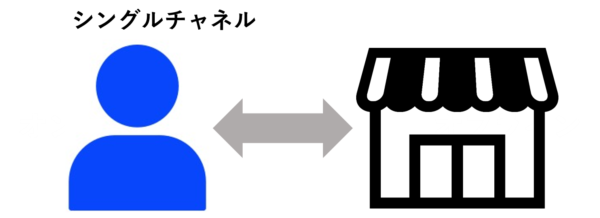

シングルチャネル

シングルチャネルとは顧客とのタッチポイントが店舗のみ、もしくはオンラインショプのみといった1点のみの場合を指します。

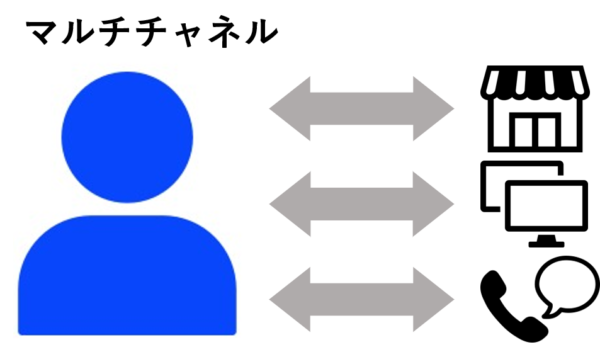

マルチチャネル

マルチチャネルになると顧客とのタッチポイントは1点だけではなく複数になります。店頭やネットショップ、テレビショッピングなど欲しい商品を複数のチャネルから購入することが可能です。しかし、販売側の在庫管理や社内の運用など連携が取れておらず、各タッチポイントが顧客と1対1の関係になっています。

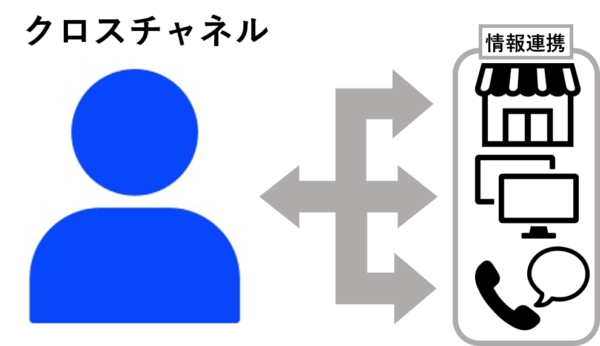

クロスチャネル

クロスチャネルは顧客とのタッチポイントが複数あり、各タッチポイントで顧客管理システムや在庫の連携が取れている状態です。マルチチャネルでは店頭在庫がない場合、ネットショップ上に在庫があるかどうかがすぐにはわかりませんが、クロスチャネルになると即座に確認を行えるようになります。また、オンライン上で購入した商品の店頭受取など、商品の購入先や受取先が自由に選べる状態になります。

オムニチャネル

クロスチャネルとオムニチャネルは混同されやすく、オムニチャネルとの違いはどこにあるのか?という点は、前述しましたオムニチャネルの説明を具体的な例を交えてお伝えします。

例えばクロスチャネルの視点ではネットショップで購入した際につくポイントは店頭では利用できず、店頭へ来店した際に付与される来店ポイントはネットショップ上では利用できません。

オムニチャネルではどこでもそのブランドのポイントを利用・付与できて、商品の購入場所や受取場所を選択できるようになります。また、顧客の動きを全チャネル横断して分析することができるため、例えば、セールを行う場合、全顧客対象ではなく、来店実績があり商品Aの購入実績がない顧客のみにクーポンを提示し、購入を促進する施策が行えるようになります。

OMO(Online Merges with Offline)

OMOとは直訳すると「オンラインとオフラインの融合」です。顧客を起点としてオンラインとオフラインを融合し、垣根のない状態で顧客体験を最大化させようという考え方です。

オムニチャネルは、シングルチャネルから始まり、全てのチャネルを連動させてシームレスな顧客体験を提供させられるようになった考え方であり、商品視点でどのように顧客へ接点を持ち、チャネルを連動させるかを意識された考え方です。

OMOはオムニチャネルと比べて、より顧客視点に立ち、どうすれば顧客体験を最大化させられるかを模索する考え方であるため、全てのチャネルやデータが繋がっていることを前提としてマーケティング施策が考えられていきます。しかし、従来オムニチャネルと言われていた施策がOMOという言葉が出たために、OMOと言われることがあり、オムニチャネルとOMOは完全に違うものとして切り分けて考える必要はないでしょう。

例えば、アメリカでAmazon社が行っているAmazon Goはレジのないコンビニと言われています。スマートフォンに表示されたQRコードを読み取らせて入場したあと、店内に並ぶ商品をかばんに入れて退出時にQRコードを読み込ませることで買い物が完了します。他の事例として、日本ではマクドナルドは入店後、行列に並ぶ必要がなく、レジではなくアプリ上の決済のみで席まで商品を運んでもらえます。

繰り返しになりますが、オンラインとオフラインの垣根を超えて、いかに良い顧客体験ができるかを突き詰めて考え、施策を実践していくことがOMOを推進していく上で重要なことになります。

OMOの導入事例

無印良品のMUJI passport導入事例

無印良品はモバイルアプリの「MUJI passport」によってオムニチャネルを実現しようとする中で、現在では実店舗の購買体験向上させるためのOMOとしての文脈で成功した事例として語られることが多いです。

「MUJI passport」の導入よって実現した効果や成功要因、OMO推進体制の背景について、下記の記事で詳細に事例を解説しています。

三陽商会のOMO推進における10の施策事例

三陽商会がOMOを推進する上で取り組んだ10の施策を紹介しています。実際に取り組んだ施策の中で、「店舗とECでの会員統合」「公式アプリ」「NPSの導入」の3つの施策を優先度高く取り組むことが、業績貢献度や導入のしやすさなどの側面から大切であると解説されています。

それ以外の施策事例やOMOを推進するに至った背景については詳細は下記の記事を参照ください。

オンライン・オフラインの垣根を超えたOMOストアとは?

実店舗とECサイト双方の機能を兼ね揃えたOMOストアは実際の店舗で商品を手に取って、お客様がその場で商品を購入することも、オンラインで購入することもできます。OMOストアによっては実店舗がショールーミングの機能を持ち、購入はオンラインのみと行った形態を取ることもあります。

様々な形態のOMOストアがあるため、詳細は下記の記事を参照ください。

最後に

これから先OMOが益々推進され、世の中はより便利になっていくでしょう。5Gが普及することで従来の通信速度ではなし得なかった技術的な革新が訪れることは明らかです。OMO施策は全体の設計や運用を考えると予算が潤沢にある大手企業から実践されていくかとは思いますが、近い未来、オンラインとオフラインを結び顧客体験をより良いものへと変革させていく安価なパッケージサービスが出てくるのではないでしょうか。

対面販売から始まった小売業ですが、顧客とのコミュニケーションの原則はオンラインになっても、オンラインと融合しても、基本的な人対人のところを大事にしていくことは変わらないと思います。

合わせて読みたい