17,000名のプロの経験・知見を複数の企業でシェアし、経営課題を解決するプロシェアリングサービスを運営する株式会社サーキュレーションが「三陽商会EC事業責任者が語るOMO」というウェビナーを実施しました。

三陽商会で5年強の歳月をかけてOMOを推進してきた安藤さんに、取り組んできた10の施策と、特に優先すべき3つの施策を解説していただきます。当日参加できなかった方も多いと思いますので、コマースピック編集部で内容をまとめました。皆さんの参考になれば幸いです。

【登壇者】

株式会社三陽商会

デジタルマーケティング戦略本部副本部長兼ウェブビジネス部長

安藤 裕樹さん

株式会社三陽商会に新卒入社後、多岐にわたる業務を経験。退社後にアパレル企業でのMD/ディレクター業務、また大手通販会社やモール運営会社において、EC部門の責任者を歴任した後、三陽商会に復帰しOMOやDXを推進中。

【ファシリテーター】

株式会社サーキュレーション

執行役員 プロシェアリング本部ビジネスデベロップメント部長

鈴木 亮裕さん

この記事の目次

OMOが与えるビジネスインパクト

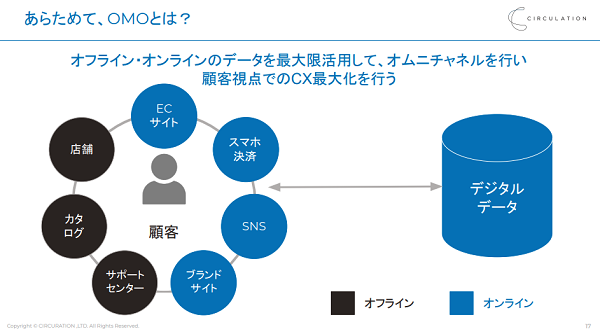

OMOとはECサイトやスマホ決済といったオンラインと、店舗運営や顧客サポートといったリアルをデジタルデータで連携、活用し、顧客視点でのCX(カスタマーエクスペリエンス)の最大化を行うものです。

集客手段としてタッチポイントの最大化を図るO2Oや、商品視点で流通経路の最適化、データの統合整理を行うオムニチャネルとは異なり、顧客視点でCXの最大化を図るのがOMOの特徴だと鈴木さんは言います。

OMOは今後も需要が拡大していくとされており、オムニチャネルコマースの市場規模は2025年には80兆円を超え、2019年度比で約1.4倍になると予想されています。

また、実店舗で商品を直に触りたいというユーザーのニーズが大きく、この点からもOMOが与える影響は大きいと説明がありました。

OMOで重要な3つの要因として以下のことを紹介されました。

- 購買体験のON/OFFシームレス化の実現

- OMO思考のマーケティングを推進

- 顧客の真のニーズを捉えながら全社で改善を重ねる覚悟

三陽商会の10の施策で振り返るOMO推進の軌跡

安藤さんが所属するデジタルマーケティング戦略本部は、2021年4月に新設された部門です。コロナ禍でECの強化が必須となる中、リアルとWeb上のマーケティングを統合して取り組むことを目的としており、フロントでのサービス提案や、物流関連業務、お客様対応などをまとめて見ているといいます。

本セミナーでは、三陽商会が2015年以降に取り組んできた10の施策の中から、特に注目すべき5つの施策について説明がありました。

店舗とECの会員統合でお客様へのアプローチを推進

2015年に行ったメンバーシップ制度の導入は、売上シェアの高い百貨店顧客の情報が少なく、顧客へのアプローチも限定的にしかできていないという課題を解決するために実施したと安藤さんは話します。三陽商会として、ものづくりへの評価は頂いているものの、顧客サービスの提供という面では後れをとっており、初回購入で終わってしまうお客様も少なくなかったそうです。

購入前後での継続的なコミュニケーションを目的として導入したメンバーシップ制度ですが、導入時点では直営店とECの顧客が中心で、ECの売上比率も全社の5%ほどでした。そこで、百貨店へのメンバーシップ制度導入の推進のため、お客様にとってメリットのある会員サービスの設計を行い、その上で、百貨店へのメンバーシップ制度の導入交渉を進めていったといいます。

はじめはネガティブな反応もあったそうですが、お客様を囲い込むことを目的とするのではなく、定期的な商品のレコメンドなどを行うことができれば、百貨店と三陽商会の双方にメリットがあるだけでなく、お客様も含めてそれぞれにメリットがあることを提示し、何度も交渉を重ねながら導入を推進していったと話します。

AIカメラの導入で店舗設計に定量的な根拠を持たせる

店舗にAIカメラを設置する取り組みを進めた2018年当時、三陽商会の状況は厳しかったと安藤さんは話します。施策を行ったときに、その施策がうまくいかなかった場合、うまくいかない理由を探すことに時間が費やされてしまいます。しかし、データが取れていない以上、実際どうなのかはその場にいる店員にしかわかりません。主観的な感覚で施策を考えるよりも、客観的なデータを用いて売上を伸ばすための施策を考える方が生産的という考えのもと推進されたそうです。

一方で、導入に際して費用対効果の話になりがちな状況でもありましたが、AIカメラを導入することで、どれだけ効率的な状況が生まれるかについても話されたと安藤さんは言います。店舗やECに携わる人たちの「考える時間」が生まれることで、施策を考えて実行できるようになれば、将来的にどれだけの売上が増えるのかというプロセスの重要性を説明して、理解を求めていったのです。

AIカメラが導入されたことにより、オフラインの店舗ではブラックボックス化されていた実店舗でのカスタマージャーニーが可視化されることになりました。集客施策を行った場合に、その取り組みに対して実際の来店数はどの程度だったのか?来店数に対して何人接客をし、そのうち何人が購入されたのか?など、細かい点まで分析ができるようになったといいます。データの取得、要因の分析、相関の比較をしっかり回すことができるようになったことで、データを見て考えてみようという興味を喚起できた点がよかったと説明しました。

NPSの導入により顧客の声をサービスに反映

AIカメラと同じく2018年には、顧客の声をサービスに反映させる仕組みを作る目的で、NPS(ネット・プロモーター・スコア)を導入したそうです。NPSのスコアは、業績などの数値が比例するとして日本でも導入が進んでいますが、三陽商会の顧客データでも、NPSのスコアが高い顧客は、購買意欲が高く、購入も多いことが確認できたといいます。

三陽商会では、一般的なNPSの評価はもちろんですが、フリーワードの項目を設け、細かく分析する点に注力しています。フリーワードを分析することで、定性データとお客様との結びつきが明確に可視化できたと安藤さんは話します。例えばコアのファンでありながら、「周囲の人におすすめしたいですか?」という問いに「したくない」というお客様は少なくありません。ところがフリーワードを分析すると「大好きだから他人と被りたくない」、「高価な商品なので、薦めることで偉そうだと思われたくない」などの理由があることがわかるのだといいます。

またNPSの分析により、「接客」に期待しているお客様が多いことが明らかになったそうです。企業として「いくら買ってもらえるのか」を考えるよりも、まずは「接客の機会」を確保する必要があることがわかりました。コロナ禍でいかにしてお客様との関係を持っていくのか、絆を深めていくのかを前提にした顧客サービスを提供していくことが、会社として重要だと考えていると話しました。

開発組織の内製化と最適化

2018年には、ECサイトの開発を担うルビー社を買収し、サイトデザインからシステム構築までを自社グループで内製化しました。これにより1年間で8つのECサイトを立ち上げることができたと安藤さんは話します。

8つのECサイトを短期間で立ち上げるためには開発の内製化が必要だった一方で、サイト運営の視点から考えると、必ずしも内製化が必須ではないという判断に至り、その後にルビー社を売却しています。常に最新の技術にアップデートしつつ、安定稼働を担保するという観点からすると、一企業の内製チームとしての運営では難しいとの判断がありました。

形にこだわる時代ではなく、目標や目的に合わせて、内製化するパターンや外部パートナーと組むパターン、プロシェアリングのように個人に依頼するパターンを、状況に合わせて組み合わせて活用していくことが重要だと説明しました。

Web接客で顧客対応を強化

2020年頃からは、店舗に来られないお客様に対し、Web接客を導入しています。NPSスコアで「接客」に期待があることはわかっており、ECでは補完しきれない部分をよりパーソナルに対応する手段としてWeb接客を行っているそうです。現在は顧客を限定して行っており、1回の接客に2時間をかけ、100万円もの売上が上がることもあるといいます。

接客力は強みであると認識している一方で、接客するお客様の人数をどう増やしていくか?また接客のレベルを維持したまま対応することができるのか?といった点は、Web接客を推進するうえでの課題となっているそうです。社会構造や購買行動の変革が進むなか、Web接客は非常に重要なサービスであり、接客の質の担保しながら、実店舗での体験をいかにオンライン化するかが、今後のポイントになると説明しました。

OMO施策で優先度を上げるべき3つの施策とは?

三陽商会が取り組んできた10の取り組みのなかで、業績貢献度や導入のしやすさ、効果という点を考慮し、特に優先度を上げて取り組むべき施策は次の3つだと安藤さんは話します。

【優先すべき3つの施策】

・店舗とECでの会員統合

・公式アプリ

・NPSの導入

OMOのベースとなるのがお客様の声を知る「NPS」、NPSをマーケティングに活かすために必要になるデータベースとしての「顧客ID統合」、スマホ上で1対1になりやすい「アプリ」でタッチポイントを持つという意味で上記の3つが取り上げられました。

特に顧客ID統合については、”両方で使う”、つまり「ECは見るけど買うのは店舗」といったように、最終的な購入場所はどちらかではあるものの、購入するまでの流れで両方を使っている人が増えているという点にも着目すべきだと話しました。

まとめ:どういうサービスを展開するか考えていけるチーム作りが重要

10の施策から次の3つの学びがあると安藤さんは話します。

・継続的に推進できる組織体制を作る

・顧客の声を拾う仕組みを入れる

・社内説得は大変だが、諦めなければ計画は前進できる

安藤さんの所属するチームは5年強で組織編成が大きく変わりながら歩んできました。これはその時々の目的に合わせてチームを柔軟に組織してきたからだと説明します。組織をきれいに作れば進むということではなく、外部のパートナーや場合によってはコンサルも含めて、どういうサービスを展開するか考えていけるチームを作ることが重要だということです。

OMO推進にあたり、チームが持つ目的に対して外部の人材が必要になるときは、株式会社サーキュレーションが提供する「プロシェアリング」というサービスを活用してみてはいかがでしょうか。雇用でも派遣でもなく、プロジェクト単位で外部の専門性の高い「プロ人材」の知見・経験を活用できるサービスです。

「プロシェアリング」について

https://circu.co.jp/service/

合わせて読みたい