15,000名のプロの経験・知見を複数の企業でシェアし、経営課題を解決するプロシェアリングサービスを運営する株式会社サーキュレーションが「無印良品OMO推進者に学ぶ、ECのDX推進を成功に導く組織体制と役割とは?」というウェビナーを実施しました。

DX推進の可能性を感じて、多くの経営者や事業責任者が、ビジネスモデルを模索し、社内コンセンサスを得るために奔走し、PoCを繰り返しながら、日々挑戦されています。サーキュレーションではDX推進をテーマにしたウェビナーを毎月4~6本実施しており、今回のウェビナーもそのような方々の役に立てればと思って開催したとのことです。

当日参加できなかった方も多いと思いますので、コマースピック編集部で内容をまとめました。皆さんの参考になれば幸いです。

【登壇者】

「MUJI passport」立ち上げなど無印良品のOMOを推進した立役者

風間公太さん

【ファシリテーター】

株式会社サーキュレーション

佐々木博明さん

この記事の目次

無印良品が「MUJI passport」をリリースした背景

無印良品は「MUJI passport」というアプリを2013年にリリースしましたが、風間さんはそのときのサービス立ち上げのプロジェクトを主導した立役者です。「MUJI passport」は、もともとOMOというよりは、どちらかというとオムニチャネルの施策だったと風間さんは語ります。

無印良品は実店舗が中心のビジネスで、風間さんを始め、デジタルチームは、いかに実店舗での買い物体験を向上するかに重きを置いて取り組んでいたそうです。「MUJI passport」はその取り組みの一環だとのこと。

それまで無印良品は実店舗においては会員カードといったメンバーシップ制度はなかったこともあり、実店舗で買っている顧客のオンラインでの行動を把握することができなかったと風間さんは言います。また、実店舗においては、何が売れているかは分かっていたが、誰が買っているかは分からないという課題があったそうです。

ECであれば、誰が購入したか分かりますし、買う以前の選択段階のデータも分かると風間さんは語ります。無印良品ではECサイトを長年運営してきました。そこでのノウハウをいかに実店舗に取り入れることができるかが風間さんの部署のミッションだったそうです。テクノロジーを使い、顧客像をしっかりと明確化して、ECサイトと実店舗を使っている顧客が別の人ではなくて同一人物として捉えたうえでコミュニケーションをしていきたい、リアルの行動も可視化していきたい、こういった目的がMUJI passportのプロジェクトの始まりだったそうです。

「MUJI passport」を導入した効果

Web・リアルを横断した顧客とのコミュニケーション

コミュニケーションの領域において、アプリならではのプッシュ通知機能という強みがあったと風間さんは言います。この当時から無印良品はSNSにも力を入れていました。しかし、SNSだと顧客ごとに最適な情報を出し分けるのが難しいとのこと。そこで、アプリを活用することで顧客にあった情報を出していき、関係を深めていくことにしたのです。

もともと「MUJI passport」はデジタルポイントカードとしての役割でカスタマージャーニーを設計したと風間さんは話します。しかし、「from MUJI」というニュースの機能が想定以上に利用されていたため、より無印良品を知ってもらうためにメディアとしての機能を強化していったそうです。

持続的な来店客数を増やし、売上増加に繋げる

どういうタイミングで店舗に来店いただきたいか、どんな情報を求めているかを顧客ごとに合わせて発信することができるようになったことで、来店頻度が増加したそうです。

来店頻度が増えたことで、一回当たりの買い物金額が減ったとしても、しっかりお店に来ていただければ、顧客一人あたりのLTVは増えている。そういう発想に変えていったと風間さんは語ります。

マーケティング施策効果の可視化

無印良品は、積極的にセールをうたうブランドではないですが、商品群や特定の商品に対しては値引きをしていたそうです。しかし、値引きをする必要がない顧客に対しても値引きをしてしまっていたとのこと。

「MUJI passport」によって、購買傾向や行動傾向が分かるようになったので、それらのデータをもとに価格施策を行うことができるようになったと風間さんは言います。その結果、無理に値引きしなくてもよい顧客かどうか、最適化とはいわないまでも、見えるようになってきたそうです。

「MUJI passport」の成功要因

ダウンロード後に即利用可能なUI設計

「MUJI passport」というアプリは店頭で使ってもらうことを大前提に設計をしたと風間さんは言います。そのため、顧客が最初にアプリを知るとき、ダウンロードするときはいつかというと、店舗になると思っていたそうです。

レジ待ちの時間は顧客にとっても店舗側にとっても、できるだけ短くしたい。そこにアプリをダウンロードして情報登録してもらうのはハードルが高いとのこと。

そこで、「MUJI passport」ではダウンロードしてもらったら、個人情報などを入れずに、すぐに使えるアプリにしたそうです。いかにストレスを最小限にするかにこだわったと風間さんは話します。

企業が提供しているアプリは、最初にいろんな情報を入力してもらうものが多いです。しかし、無印良品の場合は、性別や住所などの個人情報よりも、アプリを使ってもらって、どんな商品を買っているのか、どれくらいの来店頻度なのか、そういう行動データが溜まっていくことに価値があると考えていたと風間さんは言います。だからこそ、ここまで振り切ったUI設計ができたそうです。

財務負担が少ないポイントプログラム

企業にとって、ポイントの財務負担は大きく、また年間でどれくらいになるのかも読めません。小売業の場合だと、よほど大きな規模の企業でないと、買い物してすぐポイントを得られて、即現金として使えるポイントプログラムは難しいでしょう。

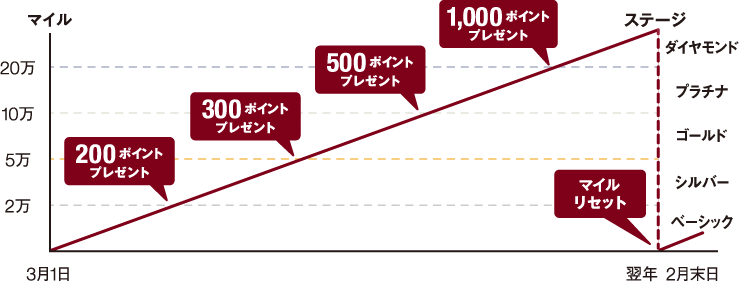

そこで、無印良品はマイルシステムという形のポイントプログラムを導入しました。マイルシステムというのは、買ったものをいったんマイルというものに換算し、ある程度溜まったら使える。さらに、マイルは1年ごとにリセットするというポイントプログラムです。

今振り返ると、顧客にとっては少し分かりづらいポイントプログラムであり、貯めたマイルが1年間で消えてしまうのは残念な気持ちを与えてしまうので、そこに対して申し訳ない気持ちはあったと風間さんは話します。苦肉の策ではあったが、そういう仕組みにしたことで財務負担が抑えられ、アプリ提供が実現したそうです。

また、ポイントの金額設定は、ECの運用ノウハウを参考にしていたこともうまくいった秘訣と風間さんは言います。どんな顧客にどれくらいのポイントを渡せば、どのくらいのリターンが返ってくるか、そういった知見が役に立ったとのこと。

横断型組織によるプロジェクト進行

オムニチャネルやOMOの施策として、「MUJI passport」をいきなり始めたわけではなく、そこに至るまでデジタルマーケティング施策を数多くやってきたと風間さんは言います。

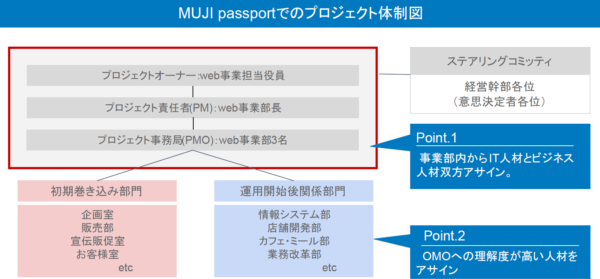

デジタルを使った施策などは、長く会社に勤めていた方や、経営層に対して、その価値を説明するのは難しいです。とはいえ、ある程度企画自体が固まってから、巻き込むとなると、現場の声が反映できていなかったりするため、現場の方々もなかなか自分事になりません。そのため、最初からキーマン、キーになる部署を巻き込んだ方がスムーズにいくことを風間さんはじめ、デジタルチームは数多くのデジタルマーケティング施策を行うことで学んだそうです。そのような経験から、「MUJI passport」は横断型組織によるプロジェクトで進めることになったのです。

その際、ロードマップを描くことは非常に重要だと風間さんは言います。無印良品は最初からロードマップを描いたわけではないですが、可視化したことでいろいろなものが繋がったそうです。

どうしても会社の中にいると、自分たちがやっている取り組みや施策は俯瞰できているようでできていないことが多いです。そのときに達成しないといけないミッションや目の前の課題などはありますが、今やっていることを可視化したときに、どういった流れで未来を描くかが大事だと風間さんは話します。

オムニチャネルやOMO推進のロードマップを描くうえでのポイントは、「縦の軸」でどう繋げていくかだと風間さんは言います。

実店舗や、ECサイト、カスタマーサポートとそれぞれ顧客に別のIDが発行されている企業も多いかと思います。オムニチャネルやOMO推進するにあたって、その顧客IDの統合が重要なのです。最初から全てを統合することが難しくても、できるところから始めていくことで、顧客とのコミュニケーションが最適なものとなっていくと風間さんは語ります。

失敗しないOMO推進体制の作り方

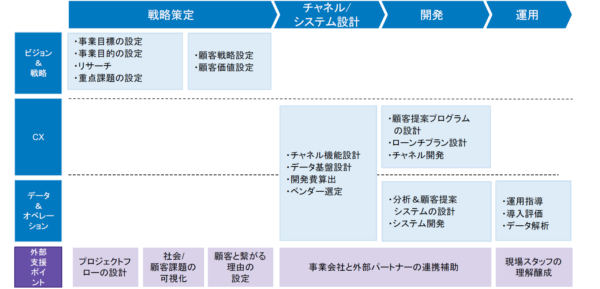

OMOを経営課題と捉えたプロジェクト設計

まずは、理想を描くこと。言語化、可視化することが一番大事。理想や仮説ありきで全てが決まると風間さんは話します。

データシステム設計からはじめようとする企業が多いと風間さんは言います。データ基盤の開発やアプリの設計ももちろん大事だが、それをやる理由、企業側としてこうしたいではなく、お客様にとってどうなるかを考えなければならない、と続けました。顧客戦略設定と顧客価値設定が大事なのです。

OMOで実現したいこと=顧客価値の具現化

顧客価値は、「繋がっていることの価値」「体験価値」「機能価値」の3つに分けられます。近年、アプリ開発にかかる費用は少なくなっており、開発期間も短くなっているため、機能価値で差別化をすることが難しくなっていると風間さんは言います。「体験価値」や「繋がっていることの価値」の方が重要になってきているそうです。

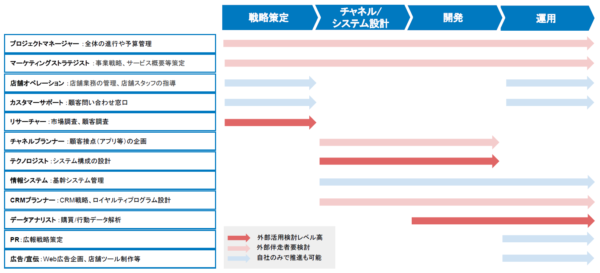

組織横断型のプロジェクト編成

プロジェクトを成功させるうえで、プロジェクト責任者や部長クラスの方の役割が非常に重要になってくると風間さんは話します。現場を見ながらも、経営層とコミュニケーションをとって進めなければならないからです。また、オムニチャネルやOMOを推進するにあたって、マーケティング部よりも、いろいろな部署と関われる経営企画部が中心になって行った方がいいと風間さんは言います。

アプリの開発コストが下がっているため、何千万、何億と使わなくても、OMOは着手できるようになったとのこと。そのため、はじめは部長決済でクイックに回し、小さな成功体験を積み、全社で取り組むのも手だと風間さんは語ります。

外部アドバイザリーの活用の仕方

最後に、外部アドバイザリーの活用の仕方について、風間さんに教えていただきました。

市場調査や顧客調査などのリサーチ業務は、事業会社だけで行うのは難しいと風間さんは言います。そのため、外部のアドバイザリーをスポット的に活用するといいとのこと。また、システム構成の設計や、購買・行動データの解析などの業務は、プロに任せた方が質は高い傾向にあると風間さんは話します。

自社の社員と外部アドバイザリーで一緒にやっていくことも業務によっては必要とのこと。その場合、役割やフェーズなどで共存していくといいそうです。

プロジェクト開始時はタスクが重いため、そこで外部アドバイザリーに手伝ってもらう。デジタルの活用やOMOなど社内の知見だけではまかないきれない場合に、外部アドバイザリーと一緒に戦略を作るといった活用法もあります。

ただし、CRMなどは終わりがないため、外部のアドバイザリーを使い続けるというよりは、最初の設計を手伝ってもらって、徐々に自社だけでやれるようにしていく。そういった活用の仕方が大事だと風間さんは話します。

まとめ

OMOは、オンライン・オフラインのデータをそれぞれ最大限活用して、オムニチャネルを行い、顧客視点でのCX最大化を行うことです。オフラインで手に入るデータもありますし、オンラインならではのデータもありますが、それぞれしっかりと取り込んで、顧客視点で物事を考えることが大事になってくると株式会社サーキュレーションの佐々木さんは言います。

オンラインとオフラインをどのように組みわせて、顧客に届けるかがポイントになってくるとのこと。ECの売上といっても、実店舗で商品を見て、触ったことで、ECサイトで購入する人はいます。反対に、ECサイトを見て、こんな商品があるんだと知って、実店舗で購入する人もいます。そのため、オンラインとオフライン、双方でシナジーを加味した戦略を立ててマーケティング施策を行うことが大事だと佐々木さんは話されていました。

オムニチャネルやOMO推進にあたって、外部のアドバイザリーを活用することも必要なときがあります。株式会社サーキュレーションは、「プロシェアリング」というサービスを提供しています。外部プロ人材の経験・知見を複数の企業でシェアし、あらゆる経営課題を解決する新しい人材活用モデルです。雇用でも派遣でもなく、プロジェクト単位で外部の専門性の高い「プロ人材」の知見・経験を活用できるので、外部アドバイザリーを必要とする場合は、活用を検討してみてもいいのではないでしょうか。

「プロシェアリング」について

https://circu.co.jp/service/

合わせて読みたい