この記事の目次

ライブコマースとは?

ライブ配信(ライブストリーミング)+eコマース(電子商取引)を組み合わせた造語をライブコマースといいます。ライブ配信を通して商品の魅力をリアルタイムに発信する販売手法です。非対面の販売手法であることから、新型コロナウイルスの影響下でますます利用者が増加しているようです。

ネット通販では商品ページ内に動画を埋め込み、商品について解説する手法は以前から取られていました。しかし、ライブコマースではライブの配信者と視聴者がチャット機能を活かしてコミュニケーションを取ることができるため、ライブ配信中に商品への不安や疑問を解消できることが特徴です。

ライブコマースを実施するメリットとは?

インタラクティブ(双方向)なコミュニケーションで不安を解消

テレビショッピングのようなテレビを介した通販の形は、有名司会者による一方向の商品宣伝によって購買が促されていました。一方向であるがゆえに、最後は価格を強調してお得に見せる形でクロージングを行うことが多いです。

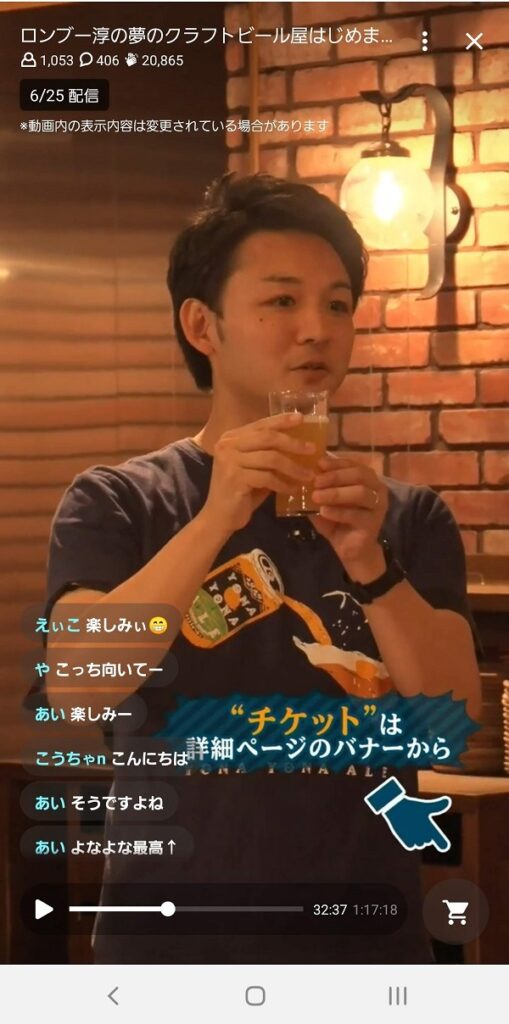

一方で、ライブコマースでは商品のサイズや味、質感など静止画ではわかりづらい部分を視聴者が配信者に直接質問できます。視聴者はわざわざライブ配信を見ている意欲的な人が多いため、課題の解決が購入に至る最後のひと押しになりやすいのです。

「配信者」やプラットフォームの特徴を活かして商品の認知・拡販が可能

自社ECサイトや自社のSNSアカウントでライブ配信を開催する場合は、自社商品やブランドのファンが閲覧することが必然的に多くなります。そうすることで既存のファンとの交流を深めることが可能になります。一方で、インフルエンサーや芸能人のような有名人が自身のアカウントからライブ配信を行うことで、自社ブランドのフォロワーとは異なった性質の視聴者に商品の魅力を伝えられる機会を得られます。誰がどこで配信をするかで、既存のファン以外へのアプローチが可能になるのがライブコマースの魅力の1つです。

ライブ配信を通して消費者の生の声を聞ける

通常、商品のレビューについては、ECサイト上のレビュー機能で確認することやSNS上の消費者の声、対面の座談会などから確認し、意見を吸い上げることが多いです。ライブコマースでは商品の魅力を伝えながらも視聴者から消費者としてのリアルな意見を聞くことができるため、商品の改善や思わぬ魅力に配信者自身が気付かされることも少なくはありません。

ライブコマースをする際におさえておきたいポイント・注意点は?

商品の魅力を伝えられる「配信者」の選定が必要

ライブコマースは、社内で行う場合と社外の配信者に依頼する場合の2種類に分けられます。社内で行う場合、商品の魅力を理解している人は多いものの、人前で視聴者の対応をしながら魅力を伝え慣れている人が少ないことが多いです。多少の準備と練習が必要になるため、立ち上げを決めてから初めて配信をするまで少々時間がかかってしまうでしょう。

社外の配信者に依頼をする場合、商品と配信者との相性やフォロワーの人数など影響力の確認が必要になります。また、正しい商品理解をしてもらうために、依頼をして終わりではなく配信者と密なコミュニケーションが必要になるでしょう。

視聴者を集めるために集客力が必要

SNSや自社サイト内でライブコマースを実施する場合は、視聴者を増やすために日頃からフォロワーを増やしたり、アカウント運用をしたりと手間ひまがかかります。ブランド力のある企業であれば集客に困ることは少ないですが、サイトへのアクセスが少ない場合やフォロワー数が少ない場合はライブコマースを始める前に集客力をつける必要があります。もしくは、インフルエンサーに依頼するなど別の手段を取ったほうが良いでしょう。

ライブ配信(生放送)であるためトラブルが発生するリスクがある

配信者のネット回線が突然悪くなってしまったり、コメント欄を荒らす視聴者が出てしまったりと、生放送かつ双方向のコミュニケーションを取れる仕組みであるがゆえ、思いも寄らないトラブルが発生する場合があります。もし、配信者がトラブルに適切な対応を取れない場合、配信の炎上や、最悪の場合は配信以降も大きなイメージダウンに繋がりかねないため、トラブル発生の際のガイドラインは決めておくと良いでしょう。

注文が配信時間に集中するため運用の準備が必要

配信終了後のアーカイブを見て注文をするお客様も一定数存在しますが、最も注文が入るのは配信中です。配信中は質問にリアルタイムで回答できたり、配信時間限定の割引などオファーを打ったりと、お客様の購買意欲が高まりやすい環境にあります。限られた時間に注文が集中するため、出荷指示や発送対応など、運用体制を整えなければお客様を待たせることになってしまうかもしれません。

■参考

ライブコマースの始め方とは?

ライブコマースの始めるには、まず配信するプラットフォームの選定から行います。

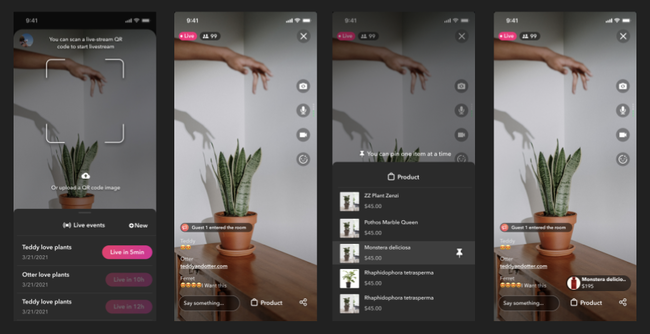

- 自社ECサイト内にライブ配信ツールを埋め込む

- SNSのライブ配信機能を活用する

- ライブ配信アプリを活用する

- ECモールで行われるライブ配信イベントを活用する

など、選択肢は様々です。各プラットフォームの特徴について簡単に紹介していきます。

自社ECサイトでライブコマースを行う場合

自社で開発するよりは既製のサービスを活用することを推奨します。複数社に問い合わせをし、現在使っているカートシステムとの互換性や金額、どういった機能があるかをヒアリングすると良いでしょう。

配信後のアーカイブをサイト内に埋め込むことが可能なことが多いですが、ライブコマースの特徴である双方向のコミュニケーションを活かすためには集客が必要不可欠です。自社ECサイトで行う場合、サイト自体のアクセスボリュームが大きいことや事前告知期間を長く持たせること、もしくは決まったスケジュールで配信を行うこと、メルマガや外部集客の手段を持っていることなどが大切になります。

配信者は社内の担当者もしくは社外のインフルエンサーによって配信されることが多いです。しかし、自社ECサイト内で配信を行う場合にインフルエンサーを毎回起用してしまうと費用がかさんでしまいます。また、自社に配信のノウハウやスキルを蓄積する機会、顧客と直にコミュニケーションを取る機会を失ってしまうため、社内の担当者が配信すると良いでしょう。

SNSのライブ配信機能を活用する場合

InstagramやFacebook、YouTube Liveのようなライブ配信は、基本的に既存のフォロワーやチャンネル登録者に対して配信する仕組みになっています。そのため、こういったSNSを利用してライブコマースを行う場合は、日頃からアカウント運用をし、フォロワーを増やす必要があります。

自社ECサイトと同様に配信映像はアーカイブとして蓄積できますが、リアルタイムで活発なコミュニケーションを図るためには熱いファンと一定以上のフォロワー数が必要といえるでしょう。

■参考

ECモールでライブコマースを行う場合

各ECモールによってライブコマースに対するスタンスが異なります。2021年10月時点で、ライブコマースに取り組み出したECモールは増えてきましたが、まだまだ成功事例が増えているかというとそうではない印象です。

au PAY マーケットはインフルエンサーを起用して行う配信スキームをいち早く取り入れて、吉本興業と取り組みを行った上で順調にライブコマース経由の販売実績を伸ばしています。また、Qoo10も芸能人を活用したライブコマースを実施しています。

一方で、楽天市場では出店店舗が配信者となる形でライブコマースの取り組みが徐々に動き始めています。まだ試験段階といった様子であるため、効果や状況を伺いながらどのような形式で行うのか最適解を模索しているでしょう。

■参考

日本では成長の余地があるライブコマース

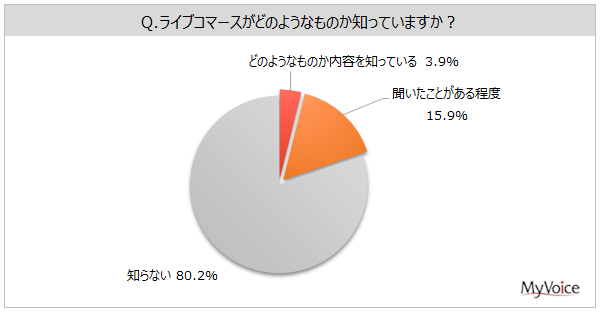

マイボイスコム株式会社による2021年8月31日発表の調査データによるとライブコマースの知名度はまだまだ少なく、10,083件の調査に対して80.2%がライブコマースを知らない結果になっています。

ライブコマースの海外動向は?

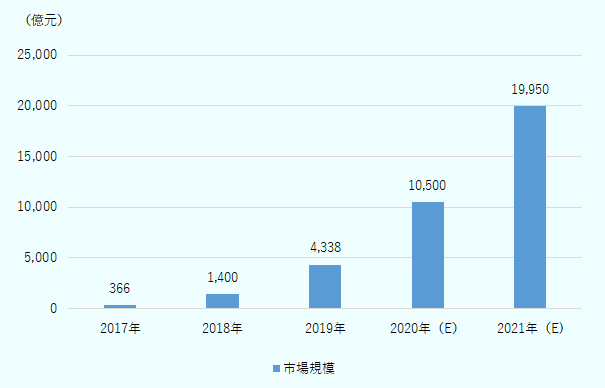

その一方で、ライブコマースは海外では既に一定の認知を獲得しながらシェアを拡大しています。中国ではネット通販を利用する際、偽物が届くことが多く、商品そのものや売り手の顔をライブコマースであれば確認しながら購入できるという安心感が評価されて拡大した背景があります。JETROの2021年7月の発表によると2021年の中国のライブコマース市場は昨年対比で+90%増となる1兆9,950億元(約33兆9,150億円)となる見込みです。

加えて、中国ではKOL(Key Opinion Leader)と呼ばれるインフルエンサーによる配信が行われることで、多数の視聴者を集めて購買が促進されています。KOLの配信経由で購入することで割安になる仕組みを設けて、購買意欲を後押しする仕組みは日本のライブコマースにも一部活かされているでしょう。

また、ヨーロッパでは既に人口の70%以上がライブコマースに興味を持っています。日本におけるライブコマースの認知度とは正反対な認知状態であるため、まだまだ今後市場が伸びていく余地があるように感じられます。

最後に:アフターコロナでライブコマースをどのように広げるかが鍵

中国以外の国におけるライブコマース拡大の理由の1つが世界的に蔓延した新型コロナウイルスの影響が大きいといえます。海外ではロックダウンにより外出制限や実店舗の営業を規制する動きなど、物販の在り方を変えなければ生活が脅かされるような規制が多く、ライブコマースの発展に影響したように感じられました。しかし、日本では緊急事態宣言により、営業を取りやめた小売店や百貨店もあったものの、営業時間の規制に留まった店舗も多く、消費者の購買行動が著しく変容したかというとその限りではない印象です。

緊急事態宣言が明け、日々の感染者数が減少し、消費者の実店舗での購買活動が増えていくでしょう。その中で、企業が消費者とどういった接点を持つのか、接客のあり方を従来通りに戻していくのか、オンラインへの展開を引き続き進めていくかの動向は目が離せません。大手テレビ通販事業者のライブコマース参入や、ライブコマースやショート動画を提供するサービスやプラットフォーム上での機能が拡充されている中で、徐々に日本市場でもライブコマースが受け入れられていくのではないでしょうか。

合わせて読みたい