経済産業省は、2021年7月30日に「令和 2 年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)」を実施し、日本の電子商取引市場の実態などについて調査し取りまとめたことを発表しました。その内容をもとに、ECのトレンドとテクノロジーの動向をまとめましたので、参考にしていただけたらと思います。

この記事の目次

コロナ禍におけるECのトレンド

新型コロナウイルスは、EC市場の拡大を加速させました。市場の拡大に伴い、参入企業も増えています。その激しい競争に勝つために、企業は様々な戦略を取り入れています。特にD2Cやサブスクリプション、オムニチャネルやOMOは業界で注目されています。それについて、一つ一つ見ていきましょう。

D2C(Direct to Consumer)がトレンドに

D2Cは様々な定義がありますが、ここではメーカーが自社の商材をECサイト上で直接販売するモデルと定義します。物販分野のBtoC-EC市場規模における大手ECモールが占める比率は、年々増加傾向にあります。D2Cはトレンドワードになっているものの、その成長性はこれからなのです。

ECモールと自社ECサイトの併用が重要

売上上位の企業を見ると、ECモールと自社ECサイトを併用している企業が多いです。EC モールは集客力がある一方、手数料や競合他社との争い、顧客情報の入手に関する制約などがあります。それに対し、自社ECサイトはECモールと比べて、ブランドの世界観を打ち出しやすく、ユーザーと直接繋がりやすいという利点があります。売上上位の企業は、ECモールと自社ECサイトをバランスよく併用し、うまく使い分けています。

ECモールと自社ECサイトで販売する商品を分けるなど、それぞれの販売チャネルの位置づけを明確化したうえで、販売戦略を展開することが重要です。また、ECモールと自社ECサイト、実店舗(または卸)といった販売チャネルまで視野を拡大し、それぞれのチャネルにおける販売を最適化することも大事になってきます。

サブスクリプションサービスの定着

サブスクリプションサービスとは、定額の利用料金を定期的に徴収し、サービスを提供するビジネスモデルを指します。2020年は、サブスクリプションサービスを採用する企業が広範囲にわたって見られ、認知度の高まりとともに定着し始めました。元々インターネットにおけるサブスクリプションサービスは、食品の定期宅配便や有料動画配信、有料音楽配信といったものから始まりましたが、ここにきてバリエーションが増えています。化粧品やファッション、家具、車などが挙げられます。

自分に合った商品を選んでくれるサブスクリプションサービス

化粧品については、単に商品を消費者に送るのではなく、プロのビューティアドバイザーが選んだコスメや消費者個人にあった商品を選んでくれるといったサービスが見られます。

ファッションも同様に、消費者個人の登録情報に基づいて適した商品をスタイリストがコーディネートするといったサービスがあります。化粧品とファッションに共通するのは「買ってみないと分からない」という点から、自分に合った商品を選んでくれるサービスが消費者に受け入れられるのでしょう。

多様な商品を楽しむといった利点に加え、いろいろな商品を試してみて自身にフィットする商品を見つけることができる方法としても、サブスクリプションは有効なのです。

オムニチャネル・OMOの推進

「O2O → オムニチャネル → OMO」とこれまで実店舗とECという異なる販売チャネルに関するキーワードが、その時々の変化に応じて取り上げられてきました。本来、どの販売チャネルであっても会社全体で売上があがればよいはずですが、実店舗とECの最適な融合はなかなか容易ではないのが現状です。

例えば、販売チャネル毎に組織体制が分離していれば、互いの組織間で売上を奪い合ってしまうことを警戒し、社内で対立構造が発生しやすくなってしまいます。EC側への送客に貢献した実店舗に対し、貢献相応分の成績を付与するといった実績管理の仕組みにより、全社最適を図っているケースも見られますが、まだまだできている企業は少ないでしょう。

EC化率は年々増加していますが、それでもまだ10%未満です。売上のほとんどが実店舗などのオフラインが中心であるため、オムニチャネルやOMOの推進が後まわしになってしまったり、リソースが割けなかったりするのも無理はありません。

実店舗における役割の変化

しかし、新型コロナウイルス感染症拡大により、実店舗に対する考え方が変わってきています。 外出の自粛により実店舗に消費者が足を運ぶ機会が減少したため、購入の場がECにシフトしました。そのような状況の中、多くの小売業が改めて実店舗の存在意義を再考し、コロナ禍における消費者の行動変化に対応しようと努力しています。具体的な取り組みとしては、オンライン接客、ショールーミング、店舗受け取りサービスといった事例が挙げられます。

◎ オンライン接客

化粧品やアパレルなど、効能や特性の違いがわかりづらい商品は、専門性を持つスタッフによる説明があると、購入の判断材料になるため、消費者にとって嬉しいでしょう。オンライン接客とはその名の通り、インターネットを通じたフェイス・トゥ・フェイスの接客です。特に化粧品販売やアパレル販売において事例が見られます。店舗接客の時間が少なくなった分、オンライン接客に力を入れる企業が増えています。

◎ ショールーミング

ショールーミングとは、実店舗で商品の現物をチェックし ECで購入する消費行動を指します。以前からショールーミングの消費行動は広く認識されていましたが、実店舗側からはネガティブな印象で捉えられていたことが多いです。しかし、コロナ禍において他社との差別化を目論む企業の中には、むしろ接客に特化するショールーミング型店舗を強化しているところもあります。

◎ 店舗受け取りサービス

ECで購入した商品を店舗で受け取るサービスは「BOPIS:Buy Online, Pick-up In Store」と言われ、着実に浸透し始めています。顧客にとっては好きな時間に商品を受け取ることができる他、送料負担の免除、返品のしやすさといったメリットがあります。また、企業側にとっても物流コストの低減化、ECから実店舗への送客といったメリットが挙げられます。

上記のように、コロナ禍において実店舗の役割に変化が生じています。仮に新型コロナウイルス感染症が収束してもECによる購買行動の定着化により、実店舗の役割は今後も継続的な変化が求められるのではないでしょうか。

ECとテクノロジー

テクノロジーの進化がECに与える影響は大きいです。ここでは、AIと5G、そして物流ロボットについて解説していきます。

「作業の効率化・最適化」と「売上拡大」にAIを活用

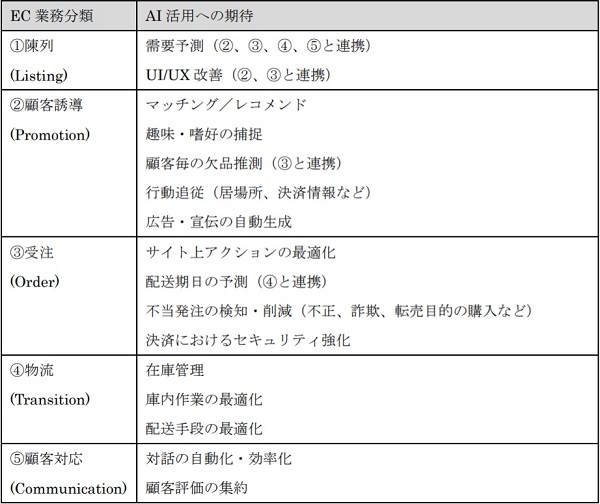

自社の業務にAIを取り込むことで、新たなサービスや業務効率化の実現を模索する動きが様々な業界でみられており、それはEC業界においても同様です。AIを活用するにあたって、膨大なデータを収集し、それらをもとに試行錯誤を伴う分析を繰り返すことが重要になります。AIを活用するうえで、データそのものが価値創造の源泉なのです。ECの各業務に対するAI活用の例は下記のとおりです。

AIの活用目的は、「作業の効率化・最適化」、「売上拡大」の2つに分類することができます。今後もAIの精度向上が継続すると考えられるため、ECでの活用シーンもさらに増加するでしょう。

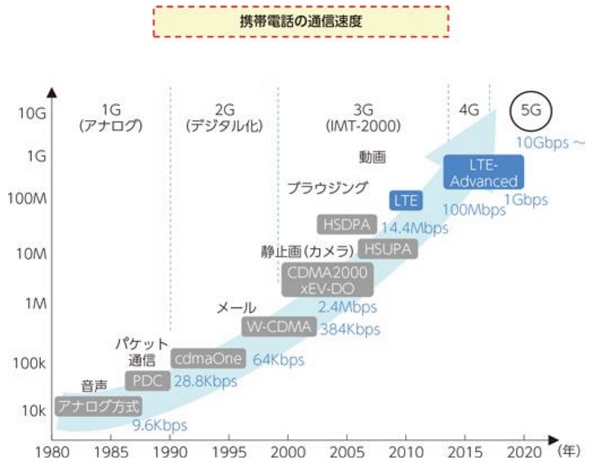

5Gにより商品の訴求力が向上

2020年3月に、NTTドコモとKDDI、ソフトバンクが5Gに対応したサービスを開始しました。また同年の9月に楽天モバイルも5G対応のサービスを開始します。5G の通信の特徴は「超高速」「大容量」「低遅延」「多数同時接続」であり、産業・社会全体に大きな効果をもたらすでしょう。それはECでも例外ではありません。

5Gを導入することで、移動通信が超高速になり、コンテンツがリッチ化(大容量化)します。これにより、商品の機能や特性、使い勝手、メンテナンスの方法といった、様々な情報を詳細に伝えることができます。また、大容量の動画やVR(仮想現実)イメージなどが活用できるため、消費者への訴求力も向上します。

他にもIoT(Internet of Things)の実装により、顧客と商品のマッチングに必要となる情報が詳細化することから、レコメンデーションがより精緻化され、EC市場の進展に寄与するでしょう。

物流ロボットの導入で業務効率化と作業負荷軽減

EC市場規模の拡大に伴って宅配便個数も増加しています。そのため、宅配事業者やECプラットフォーム事業者、家電量販店、アパレル系の大手企業が、物流センターに積極的に事業投資しています。物流センターのロケーション、キャパシティ、処理能力が売り上げ拡大に向けた重要な要素となっているからです。

物流センター内の業務は「荷役」で、基本的に人手作業が中心になります。しかし、今後は少子高齢化により労働力不足が予想されます。物流センター内の業務に必要な労働力の確保が困難になるでしょう。そこで、パレットに荷物を積みつけるパレタイズや、パレットから荷物を取って降ろすデパレタイズをはじめ、ピッキング、センター内での商品移動などの業務を人に替わって担う物流ロボットの導入が注目を浴びています。

ECの市場規模は今後も拡大するため、今以上に荷物の取扱量も増加するでしょう。労働力確保の困難さや、作業負荷の軽減の観点から、物流ロボットが果たす役割には大きな期待がかかります。一方で、物流ロボットは、人が動く環境の中で、人との協業によって作動することが想定されています。従って、物流ロボットの導入を検討する企業は、安全性に配慮した作業環境の設計がポイントになります。

まとめ:顧客にどのような影響があるのかを考えよう

D2Cやサブスクリプション、オムニチャネル、OMOはバズワードになっており、多くのメディアで取り上げられたり、支援企業の営業トークで使われたりしています。

しかし、そういった言葉に振り回されず、顧客の立場で考え、何が喜ばれるかを分析することが大事です。その中で、自社が提供できること、できないことを把握し、戦略を立てて取り組むことが生き残る秘訣ではないでしょうか。

テクノロジーも同様です。AIや5Gを導入することで、顧客にどんなメリットがあるかは抑えておかなければいけません。物流ロボットを導入することで業務が効率化されますが、その分の時間で顧客のためにどんな取り組みができるか考える必要があるでしょう。

合わせて読みたい