経済産業省は、2021年7月30日に「令和 2 年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)」を実施し、日本の電子商取引市場の実態などについて調査し取りまとめたことを発表しました。その内容をもとに、ニューノーマルにおけるEC市場とそれに伴う環境の変化についてまとめましたので、参考にしていただけたらと思います。

この記事の目次

ニューノーマルの影響で動きを見せるEC市場

低価格・無料のカートシステムの開設数が急増

緊急事態宣言により消費者の外出の機会は大幅に減少しました。実店舗でのビジネスを主体としていた小売業者や製造業者は、消費活動の機会損失を取り返すためにECでの販売に舵をきります。

急な方向転換であるため、EC市場に参入する準備を十分に行っている事業者は少ないでしょう。ECを始めるにあたってカートシステムを導入する必要がありますが、資金に余裕がなかったり、リスクを減らしたりするために、無料・低価格のものを選ぶ事業者が多いようです。特に、BASEを利用する事業者が多く、2020年2月は90万店舗だった開設数が、同年の12月時点で130万店舗にも増えたといいます。

楽天市場などの大手ECモールの売上が増加

2020年の物販系分野のBtoC-EC市場規模のうち、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングの3つの大手ECモールが占める比率は2019年から5%程度上昇し約70%となりました。その要因としては、休眠顧客の復活と大手ECモールによる集客施策が考えられます。普段は実店舗で購入する消費者が、ステイホームによりECで購入せざるを得ない機会が増えました。そういった消費者が過去に利用したことのある大手ECモールで購入を行うことで、利用者数が増加しています。

また、大手ECモールはポイントプログラムや配送料の優遇処置、キャンペーンを実施するなど、集客に力を注いでいます。元より強い集客力ではあるものの、今まで利用していなかった消費者が利用するに至ったきっかけとして、その施策が大きく影響していると言えるでしょう。

拡大するEC市場を取り巻く環境の変化

年々増加する宅配便個数

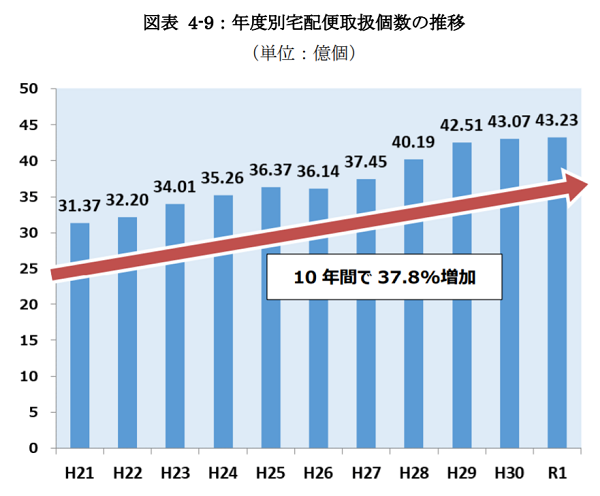

EC市場規模が拡大すると、当然のことながら宅配便個数も増加します。2019年度の宅配便個数は、43億2,300万個となっており、2009年度の31億3,700万個と比較すると、10年間で37.8%の伸長率です。

ヤマトホールディングス株式会社(宅急便)、SG ホールディングス株式会社(飛脚便)、日本郵便株式会社(ゆうパック)の大手宅配便事業者3社の宅配便取扱個数をみると、2019年は39.96億万個に対し、2020年は44.13億万個と10.4%増加しています。この数値はEC以外の宅配便も多く含まれていますが、それでもECによる宅配便個数も大きく増加していることは間違いないでしょう。

(ヤマトホールディングス株式会社・ SGホールディングス株式会社 ・ 日本郵便株式会社)

ステイホームによる在宅率向上から再配達数は減少

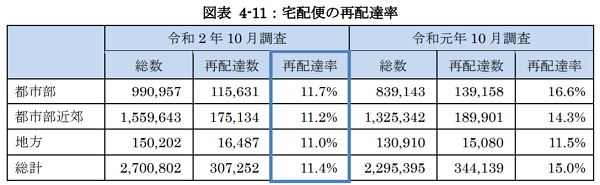

ECの市場増加に伴い、宅配便の再配達が社会問題となっています。国土交通省の調査によると、2019年10月の調査では、再配達率は都市部16.6%、都市部近郊14.3%、地方11.5%でした。しかし、2020年10月の調査では、都市部11.7%、都市部近郊11.2%、地方11.0%となっており、全国的に再配達率が3.6%低下しています。また、調査機関の1ヶ月で宅配便の配達総数は1年間で約40万件(+17.7%)増加しています。一方で再配達数は約3.7万件減少しており、配達数全体が増加している中で再配達率のみならず、再配達数が減少していることがわかりました。

再配達数が減少した理由は、ステイホームによる在宅率の向上があげられます。また、店舗受け取りや宅配ロッカーの利用といったクリック・アンド・コレクトが徐々に浸透していることや、置き配が普及していることも考えられます。

トラックのドライバー不足が深刻化しているため、今後も再配達率の改善に関する取り組みは重要になってくるでしょう。

大手企業は物流センターに事業投資

宅配事業者、ECプラットフォーム事業者、家電量販店、アパレル系の大手企業を中心に、物流センターに積極的に事業投資をしています。物流の機能は「輸配送」「保管」「荷役」「包装」「流通加工」は5つあります。「保管」「荷役」を担う物流センターは、物流工程全体の中で非常に重要な位置付けです。少量多品種の商品を効率的に保管し、ピッキングや仕分け、入出庫の業務負荷をいかに効率化、迅速化できるかがポイントになってきます。特に「荷役」は人手が必要な作業であることから、効率化のために物流ロボットの導入が進んでいます。

情報セキュリティへの根強い不安

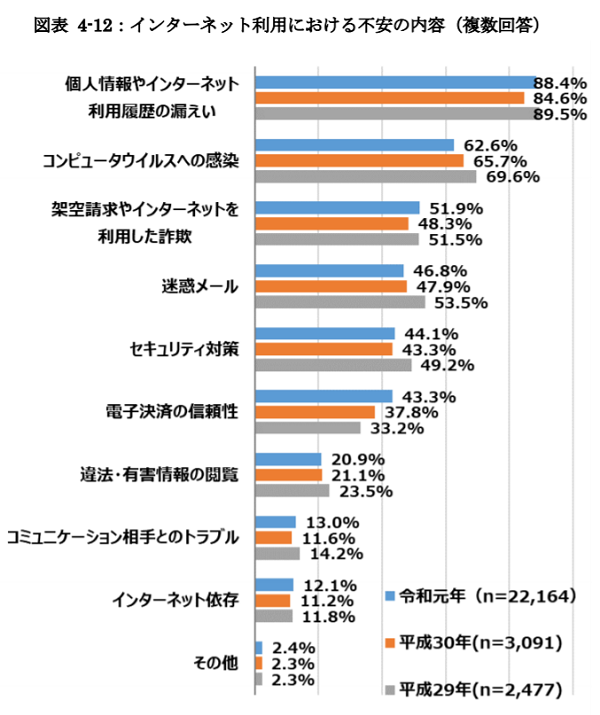

安心してEC で買い物できるように、個人情報が漏えいしないよう万全な情報セキュリティ対策は必要不可欠になってきます。下の図表は、インターネット利用において「不安を感じる」または「どちらかといえば不安を感じる」と回答した個人に対して、不安の内容を尋ねたアンケート結果(複数回答)になります。

「個人情報やインターネット利用履歴の漏えい」が88.4%と、個人情報保護に対する懸念が相対的に高いことがわかります。この回答は、過去3年間を振り返っても回答率が高く、インターネットの利用において消費者には常に不安が付きまとっていることが考えられます。特に氏名、住所、電話番号、生年月日といった情報の漏えいはセンシティブであり、その中でもクレジットカード番号は金銭的な被害に直結するため、最も危険です。

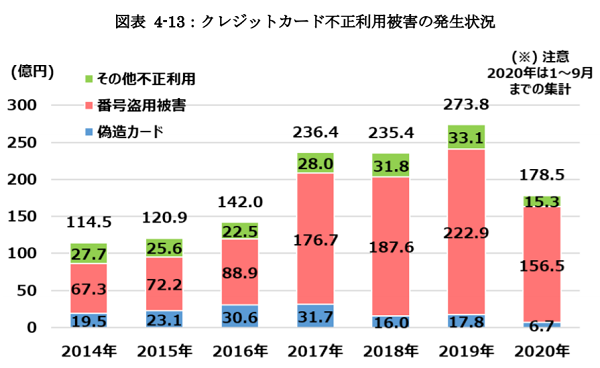

しかしながら、次の図表からわかるように、インターネット上の決済で多く用いられているクレジットカード決済は、その不正による被害額が増加傾向です。

一般社団法人日本クレジット協会によれば 、クレジットカードの不正利用による被害額は、2019 年まで増加傾向にあります。2020年は1月から9月までの統計で既に178.5億円となっており、そのまま推移した場合、4 年連続での200億円を超えます。ECの場合、クレジットカードを決済手段として利用する機会が多いことから、このような大きな被害額が上記のアンケート結果のような消費者側の懸念に繋がっているものと見られます。

ECにおけるクレジットカードの不正利用対策

一般社団法人日本クレジット協会が中心となって設立された「クレジット取引セキュリティ対策協議会」は、2019年3月に「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画 -2019-」を発表しています。この中で、分野別の具体的な実行計画として、クレジットカード情報保護対策、クレジットカード偽造防止による不正利用対策、非対面取引におけるクレジットカードの不正利用対策の3本柱として取りまとめられています。非対面取引におけるクレジットカードの不正利用対策については具体的な対策が、日本クレジット協会のホームページにまとめられていますので、参考にしていただければと思います。

消費行動の情報源としてSNSを活用

スマートフォンが普及すると共に、生活においてSNSを利用すること当たり前になってきています。2021年に入ってからは、米国発の音声SNS「Clubhouse」が日本でも人気になるなど、SNSに関する話題は尽きません。

新型コロナウイルス感染症拡大下において自宅で過ごす時間が長くなったことから、SNS の利用も深化している様子が様々なアンケート調査の結果からわかります。また、利用時間や利用機会が増えただけでなく、消費行動の情報源としてSNSを活用する人も増えています。特に写真や動画の投稿をメインとするInstagramは既にEC機能を備えており、ECとSNSの物理的な距離感が以前よりも縮まっているといえるでしょう。

2020年のインターネット広告媒体費は1兆7,567億円ですが、そのうちの32.4%である 5,687億円をソーシャル広告が占めており、その比率は対前年比で 2.9%増えています。このことから、モノを販売したい企業側が SNS 上での広告を重視している様子が伺えます。

Z世代の攻略が今後は鍵

今後のSNSの利用を予想するにあたってはZ世代の消費行動が鍵を握るでしょう。Z世代とは1990年代後半から2000年代前半に生まれた若者層を指します。物心がついた頃からインターネットやスマートフォンに囲まれて育っている、デジタルネイティブな層です。情報ソースをマスメディアだけではなく、SNSも活用し、場合によっては、SNSの情報だけで完結してしまうこともあります。Z世代は、消費行動のみならず、人とのつながり、物事の思考などにおいて他の世代よりもSNSを重視する層と考えられています。

5年後、10年後を見据えれば、消費行動全体においてZ世代が与える影響はさらに増すことが考えられます。中長期的な視点でみて、SNSの活用はZ世代の攻略において重要な要素になるでしょう。

まとめ:顧客軸から戦略を立てよう

競争が激化する中、消費者に自社の商品を知ってもらう、購入してもらうために効果的なマーケティング活動を行う必要があります。そのためにも、SNSなどを通じて顧客と接点を作り、コミュニケーションをとることが重要になりました。また目に見える販促活動だけでなく、安心して購入してもらえるように、セキュリティや物流などの消費者が商品を注文してから届くまでのインフラなど、バックエンドを整えることも忘れてはいけません。

合わせて読みたい