日々の業務でニュースをキャッチアップする時間がなかなか取れない方もいらっしゃると思います。そこで、2022年11月のEC・ネット通販関連ニュースをまとめました。今回は、「ダブルイレブンとブラックフライデー」を中心にみていきます。

また、運営堂の森野さんとニュースの詳細解説をポッドキャストにて配信しております。お時間がある方はこちらも合わせてチェックしていただければと思います。

この記事の目次

中国と東南アジアにおけるダブルイレブン

天猫ダブルイレブンはライブコマースが活況

中国の独身の日をきっかけにはじまったダブルイレブン(11月11日)。2022年天猫ダブルイレブンの流通総額は前年並みだったと発表しています。実額に関しては公表しておらず、これまでのイベントで初めてのことです。

世界90以上の国と地域から29万を超える事業者が参加し、商品カテゴリー数は7,000に達するといいます。Tmall Global(天猫国際)では中国国外における1,009の事業者の売上が前年同期比で100%以上増加したようです。

イベントの期間は年々長くなっており、2022年は下記の日程で行われました。

- 予約販売期間(北京時間10月24日午後8時開始)

- 第1弾(北京時間10月31日午後8時から11月3日終日まで)

- 第2弾(北京時間11月10日午後8時から11月11日終日まで)

注目すべきはライブコマースではないでしょうか。タオバオ(淘宝)、Tmall(天猫)アプリに組み込まれたライブコマースチャネルである「タオバオライブ」には、イベント期間中に、3億人を超える消費者が視聴したそうです。予約販売開始1時間で、タオバオライブにおける再生回数は、昨年同期と比較して600%増加したといいます。開始後わずか4時間で売上2億円超を記録したのは驚くべきことだと思います。

Shopeeのダブルイレブンは越境ECに追い風

東南アジア・台湾で最大規模のECプラットフォーム「Shopee」の11.11ビッグ・セールにて、日本の事業者のオーダー数が通常期の平均と比べ約10倍に急増したという発表がありました。購入者の2人に1人が初めて日本の商品を購入したとのことで、東南アジア・台湾において、日本の事業者の認知度が拡大していることや、日本の商品の需要が増加していることが伺えます。

特に「ヘルスケア・化粧品」、「ホーム・リビング」、「食料品」のカテゴリーの需要が高まり、売上を約16倍に伸ばした事業者もいるといいます。台湾では、ヘアドライヤーや衣類乾燥機などの家電商品も売上が急増したそうです。

海外と日本におけるブラックフライデー

流通総額が増加傾向のブラックフライデー・サイバーマンデー

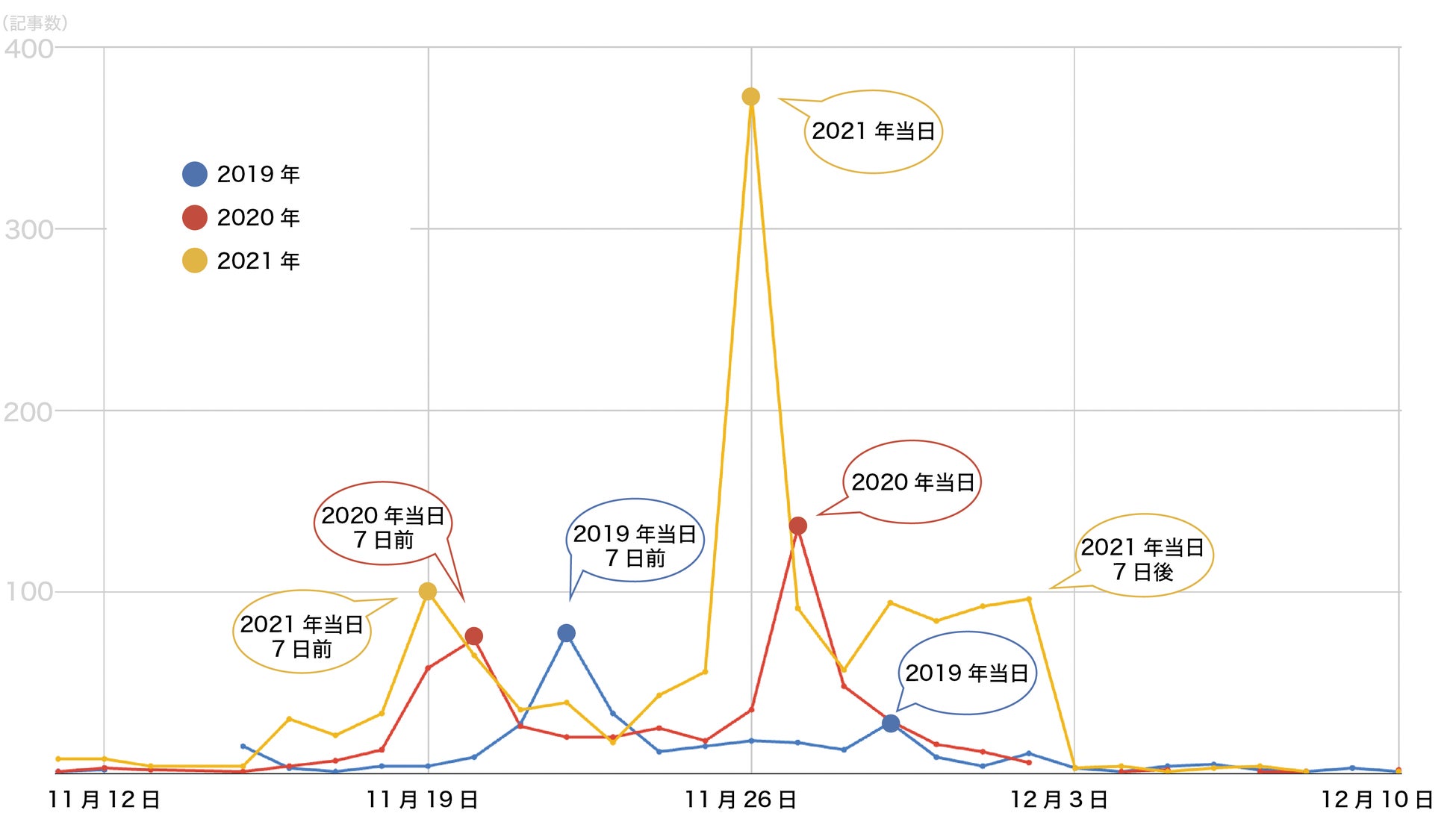

アメリカから始まり、ヨーロッパ、日本と広がっているブラックフライデー・サイバーマンデー(BFCM)の流通総額は増加傾向にあります。

実際、ECプラットフォーム「Shopify」を利用している事業者のBFCM期間の売上高は過去最高額だったようです。2021年の65億ドル (約8,733億円)に対し、2022年は75億ドル(約10,401億円)と約20%増加しています。

Shopifyを利用する日本の事業者も、BFCM期間で以下のような成果があったと発表されました。

- 国内で商品を購入した消費者は、2021年から20%増加

- 海外からの注文の割合は2021年から8%増

- 平均カート価格は12,292円で、2021年の11,152円から10%上昇

- 店頭売上の前年比増加率は59%(Shopify POSを活用した店舗販売)

消費者と事業者で認識が異なるブラックフライデー

Shopifyの発表からもわかるように、ブラックフライデーは日本でも欠かせない商戦の一つになってきました。しかし、まだ消費者と事業者との間で認識が異なっているのが実情です。

株式会社ONE COMPATHのアンケート調査によると、4人に3人がブラックフライデーを知っているそうです。アンケートに回答した人のうち、27.4%がこれまでにブラックフライデーで買い物をしたことがあると答えており、2022年のブラックフライデーで買い物をしたいと答えた人は38.1%となっています。ブラックフライデーを楽しみにしている人が増えていることがわかるのではないでしょうか。

実際に、ブラックフライデーのセールイベントを実施している企業の7割以上が2021年よりも規模を拡大すると答えており、効果を実感していることが伺えます。

しかし、ブラックフライデーを実施している企業は全体の2割しかいないことがアンケート調査で明らかになっています。実施しない企業の理由としては、

「お客様の認知が高いとは思われないため」

「ハロウィンよりも敷居が低い企画だが、ハロウィンよりも認知が高いとは思えない」

と認知度が低いことを理由に挙げられているところが多いようです。

一方、ブラックフライデーセールに対する消費者の要望を見ると、

「実施店が増えて欲しい」

「もっと多くの企業に参加してもらいたい」

「全国に普及してもらいたい」

が上位を占めており、より多くの企業や店舗にブラックフライデーのセールを開催して欲しいことが伺えます。

Shopify Japan株式会社も、消費者と事業者の間で認識の差があるということを発表しています。とはいえ、大手ECサイトを中心に、ブラックフライデーに参戦する企業は年々増えているので、今後はこの消費者と事業者の間のギャップも埋まっていくのではないでしょうか。

11月のおすすめ記事

お時間がありましたら、下記の記事もご覧いただければです。小売事業者さんや支援事業者さんによる、事例を踏まえた内容となっていますので、日々の業務に何かしらお役に立つかと思います。

ポッドキャストでは、配信者のお気に入りの記事について、コメントや取材の裏話をお伝えしていますので、ぜひお聞きください。

本放送はSpotify以外にApple Podcasts、Google Podcastsでお聴きいただけます。今後、ニュースまとめ以外のコンテンツも発信していく予定ですので、ぜひフォローをお願いいたします。