このコラムでは、地方自治体のふるさと納税ご担当者様や、自治体から委託を受けているアカウント運用者様に向けて、より良いアカウント運用や返礼品の魅力の出し方について連載していきます。

この記事の目次

ふるさと納税のマーケット規模とトレンド

● 2019年度で5,000億円、さらに3〜4倍になるマーケット

毎年年末になるとCM放送などで盛り上がりを見せているふるさと納税ですが、規模はどの程度あるのでしょうか。担当アカウントを育成していくには、全体の規模とトレンド理解が重要です。まずは直近の数字について見ていきましょう。

《直近5年間のトレンド》

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |

| 寄付額 | 165,291,045 | 284,408,902 | 365,316,704 | 512,706,361 | 487,538,818 |

| 件数 | 7,260,093 | 12,710,780 | 17,301,584 | 23,223,826 | 23,336,077 |

| 昨年対比 | -% | 175.08% | 136.12% | 134.23% | 100.48% |

《2019年実績》

寄付金額:5,000億円

寄付件数(≠寄付人数):2,334万件

平均寄付額:2.1万円

※2020年のデータは8月頭に発表される予定です。

(当社予想では7〜8,000億円程度まで成長しているのではといった肌感です。)

ふるさと納税の利用実態ですが、NTTコムの2020年に行われた調査では利用率30%と発表しています。2018に実施されているクロスマーケティングの調査による利用率は20%となっています。現在が5,000億円ですので、単純計算でここから3〜5倍近くは伸びる計算になります。

ふるさと納税の制度と成り立ち

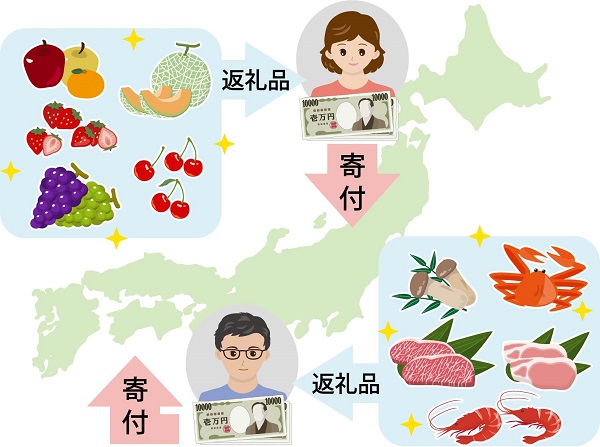

● ふるさと納税:都会に集中している住民税を地方に再分配しようというもの

最近のふるさと納税はCM放送を始め、広告として目にする機会が多いものになっていますが、本来の取り組みはどういったものだったのでしょうか。生まれた発端としては以下のようなものです。

- 多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ちます。やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税をする。その結果、都会の自治体は税収を得るが、自分が生まれ育ったふるさとの自治体には税が入らないことになります。

- そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれたふるさとに、自分の意志で、いくらかでも納税できる制度があってもいいのではないか」という問題提起が発端となり、数多くの議論や討論を経て始まったのがふるさと納税です。

ふるさと納税のメリット

● ふるさと納税の寄付者のメリットは4つある

返礼品といった”お得感”が目立つふるさと納税ですが、寄付者のメリットはどのようなものなのでしょうか。改めて振り返ってみたいと思います。

- 個人が好きな自治体に所定の手続きを経て寄附をする。

- 寄附を受けた自治体から、お礼としてその土地の特産物などを送ってもらえる。※すべての自治体でお礼の品があるわけではない

- 所得税や住民税が安くなる。※確定申告を行うと、原則として寄附をした金額-2,000円分が控除される

- 寄付金の使用用途を指定できる

※様々な細かい規定はこの時点では無視しています。

自分で負担するのは、2,000円だけで、それ以外に寄附したお金は、自分の税金から差し引かれるので、負担にならない仕組みになっています。お礼の品をもらえる自治体に寄附をした場合ですが、多くの場合、1万円を寄附すると3,000円から5,000円程度のお礼の品を送ってもらうことができます。

一言で言うと、自己負担2,000円で、その何倍ものお礼の品を受け取ることができる制度です。

ふるさと納税の寄付者ニーズ

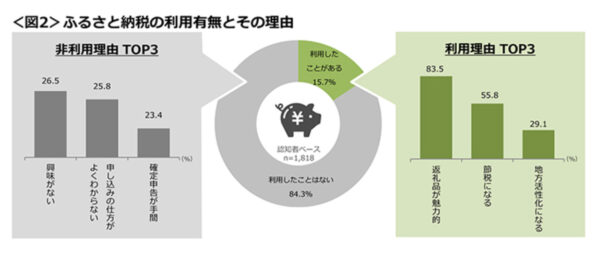

● 制度を良くわかっていない人が大多数。今後もこの層がふるさと納税を盛り上げる

2018年の調査によると利用者は全体の2割にとどまっています。前述の通り2020年の調査によると利用率は3割という内容でした。では利用者はどんな理由で利用しているのでしょうか。また未利用者はなぜ利用しないのでしょうか。

以下のように私は理解しています。

利用者は全体の2割

- そのうち8割は返礼品や節税が魅力。(全体の16%)

- そのうち2割は本来のふるさと納税を理解して利用している。(全体の4%)

未利用者は全体の8割

- そのうち8割は仕組みがよくわからない・ややこしくて嫌(全体の64%)

- そのうち2割は意思を持って参加していない(全体の16%)

→ つまり全体の64%にあたる、「制度を理解し切れていない」人が今後ふるさと納税を利用し始め、マーケットを大きくする。

ふるさと納税の寄付者構造

● 寄付者のメインボリュームは1〜2万円の返礼品を選択

ふるさと納税は住民税から控除される仕組みというのは前述の通りですが、住民税はどこから決まるのかというと”年収”になります。以下に日本の国民の平均年収とふるさと納税で控除される金額目安をまとめました。

《日本人の平均年収》

日本人の所得中央値437万円です。

参考:厚生労働省2020年家計調査

《ふるさと納税で控除される住民税目安》

年収300万円の方・・・2 ~ 3万円程度

年収500万円の方・・・5 ~ 6万円程度

年収700万円の方・・・8 ~ 10万円程度

年収1,000万円の方・・・15万円 ~ 17万円程度

つまり、返礼品としては5万円以下のものが寄付数でいうとボリュームゾーンとなります。実際、ポータルサイトの人気返礼品は1〜2万円の寄付額に設定されたものが上位を占めています。

ご担当されているアカウントで1〜2万円に設定された返礼品が少ない場合は返礼品の構成を修正してみることをお勧めします。

今回は利用実態やマーケットについて中心に見ていきました。

次回は自治体のアカウントやポータルサイトの年間トレンド・今後の予測について書いていきたいと思います。

合わせて読みたい