株式会社PLAN-Bマーケティングパートナーズの出田と申します。

生成AIの登場により、Webマーケティング戦略もまた、変化を求められています。EC業界の皆さまも、日々更新される生成AI周りの情報に強い関心を抱いているのではないでしょうか。特に、これまで自社ECでのオーガニック流入の獲得を目的としてSEOに注力していた事業者さまは、戦略の転換を検討していることかと思います。

「誰に」「何を」「どのように」を戦略の大枠だとした場合、手法としての「どのように」に関する情報は溢れている一方で、そもそも「誰に」「何を」を届けたいのか、という根本的な問いは、意外にも語られることは多くありません。さらに、その「誰に」に当たるユーザーは、これまでとは異なる情報探索を行っていることに目を向けるべきです。

本記事では、生成AIに適応した“戦術論”ではなく、生成AI時代のユーザー行動と、それに対するECサイトの“戦略論”についてお届けします。

出田 晴之

株式会社PLAN-Bマーケティングパートナーズ

デジタルソリューション事業部 部長

PLAN-Bに2018年新卒で入社。2023年にSEOコンサルティング事業部部長に就任し、2024年からはデジタルソリューション事業部部長に就任。大手下着メーカー、大手買取会社など、50社以上のSEOコンサルティングやメディア立ち上げを経験。事業戦略などの上位レイヤーからのSEO戦略設計を得意とする。

この記事の目次

- 1 ユーザーは、生成AIと検索エンジンを併用し、上手に使い分けている

- 2 PRCAとは?―生成AI時代における新たな"ユーザー行動"の地図

- 3 PRCAで再定義する、ECサイトの“ページ種別”攻略法

- 4 Web全体に対する自社情報の最適化

- 5 結論:ページで考えず、ユーザーのジャーニーで考える

ユーザーは、生成AIと検索エンジンを併用し、上手に使い分けている

生成AI関連の情報発信では、「時代は〇〇」といったセンセーションなタイトルで人々の関心を強く引きつけ、時には過度な不安や焦りを抱かせるような風潮が見受けられます。そうした背景から、ユーザー行動も劇的に変わってしまったのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし実際には、ユーザーは実に冷静で、生成AIの特徴をよく理解し、うまく付き合っています。

当社 PLAN-Bマーケティングパートナーズが行った複数の独自調査では、下記のようなユーザー行動の変化が明らかになりました。

- 生成AIと検索エンジンを併用している。

- 「対話」型の生成AIのほうが検索エンジンよりも曖昧で潜在的な疑問を投げている。

- 「生成AIはウソをつく」とユーザーは考えているため、生成AIの情報をそのまま信じず、検証を挟む。

- 単なる情報収集ではなく、生成AIを用いて、意思決定に向けて情報を構造的に整理し、絞り込む。

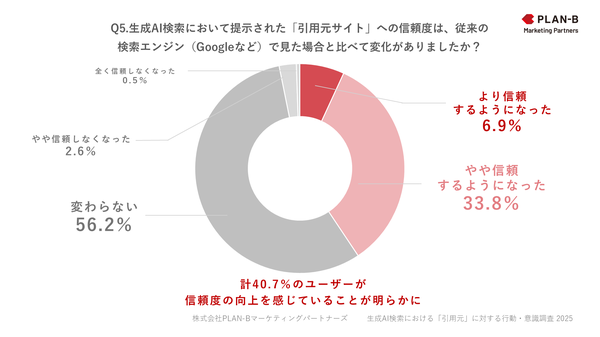

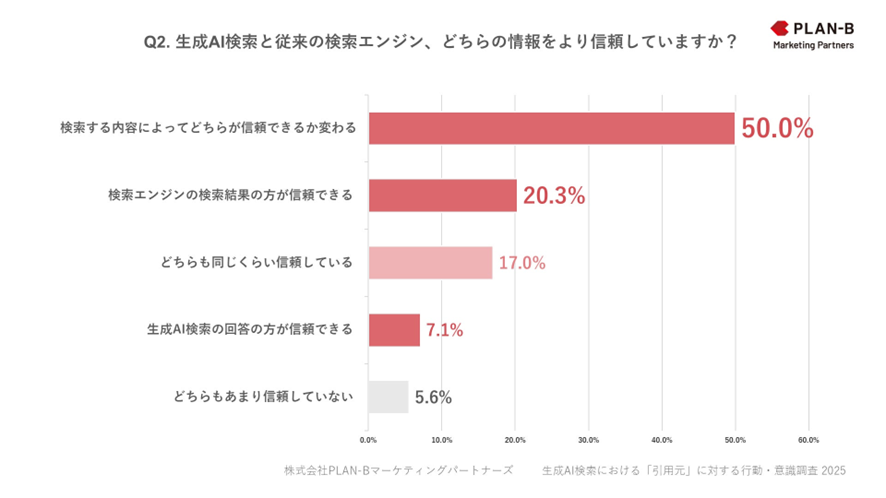

生成AI利用者向けの調査では、「生成AI検索と従来の検索エンジン、どちらの情報をより信頼するか」という問いに対して、半数が「検索する内容によってどちらが信頼できるか変わる」と回答しました。

ユーザーは生成AIと検索エンジンのどちらか一方を全面的に信頼しているわけではなく、検索内容に応じて柔軟に使い分けていることがわかります。

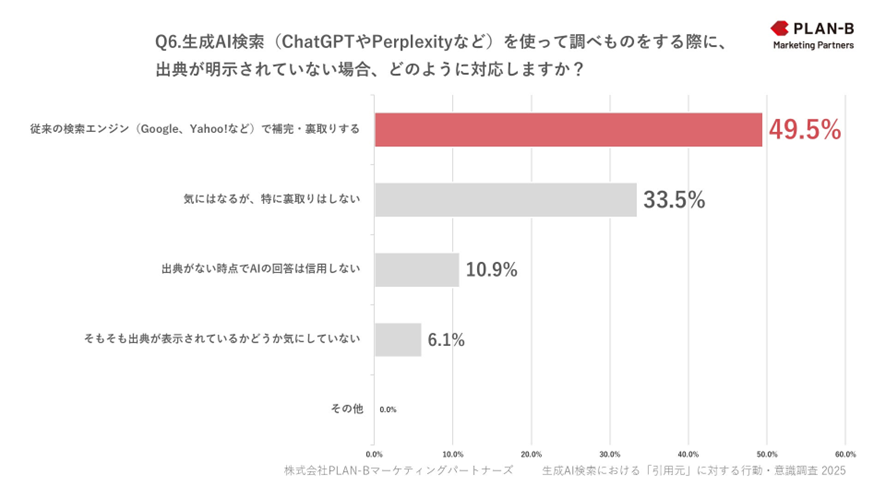

また、生成AIを使って調べものをする際に、出典が明示されていない場合、「従来の検索エンジンで補完・裏取りを行う」と答えた人が49.5%と最も多く、生成AIでの情報収集においては、「検証」の行動を挟むユーザーの姿が見えています。

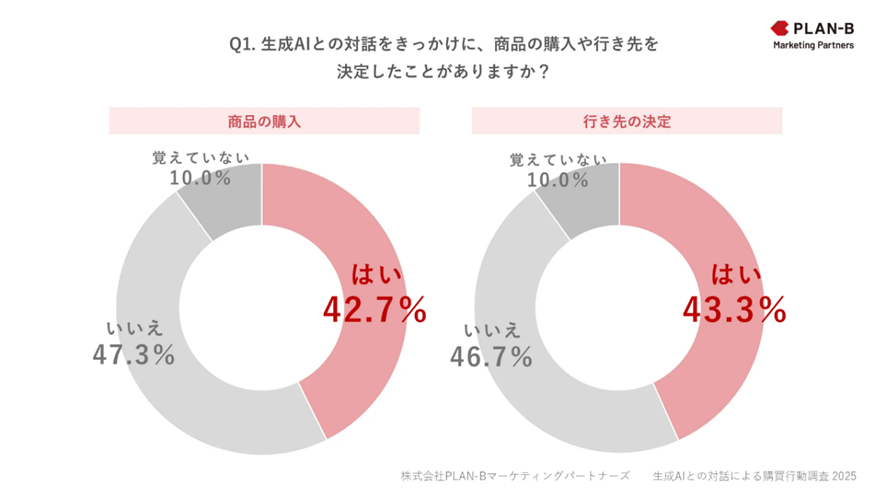

生成AI利用者の4割が「AIきっかけ」で購買を経験

ユーザーが生成AIを賢く使いこなすことで、そこから得た情報が購買に結びつく事例も生まれています。 調査では、生成AI利用者の約4割が「生成AIをきっかけに購買や行き先を決定した経験がある」と回答しており、普及ペースを踏まえれば、この動きは今後さらに拡大すると予想されます。

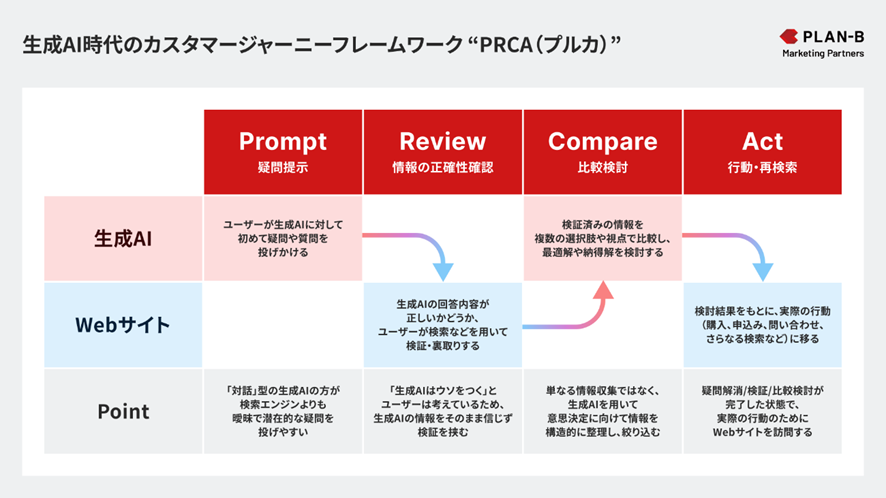

PLAN-Bマーケティングパートナーズでは、この他の調査も含めて明らかになった具体的なユーザー行動を抽象化し、カスタマージャーニーを整理したフレームワーク「PRCA(プルカ)」を提唱しています。ここからは、そのフレームワークについて詳しくご紹介します。

PRCAとは?―生成AI時代における新たな"ユーザー行動"の地図

PRCA(プルカ)とは、PLAN-Bマーケティングパートナーズが提唱する生成AI時代の新しいカスタマージャーニーを捉えるためのフレームワークであり、「Prompt(疑問提示)」「Review(情報の正確性確認)」「Compare(比較検討)」「Act(行動・再検索)」という4つのフェーズの頭文字から名付けられています。

1. Prompt(プロンプト):疑問提示

ユーザーは、漠然とした疑問や潜在的なニーズを、まず生成AIに「対話」形式で投げかけます。従来の検索エンジンのようなキーワードではなく、より曖昧で文脈に沿った質問をするのが特徴です。

2. Review(レビュー):情報の正確性確認

前述したように、「生成AIは嘘をつく」という認識は、ユーザーの間で広く浸透しています。そのため、ユーザーはAIの回答を鵜呑みにせず、その内容が正しいかどうかを確かめるために、従来の検索エンジンを使って検証・裏取りを行います。

3. Compare(コンペア):比較検討

次にユーザーは、検証済みの情報をもとに、複数の選択肢を多様な視点から比較し、自分にとっての最適解や納得解を検討します。ここでのポイントは、企業が提示する一般的な判断軸ではなく、生成AIとの対話を通じて形成された「自分の文脈に合致した判断軸」で比較を行う点です。

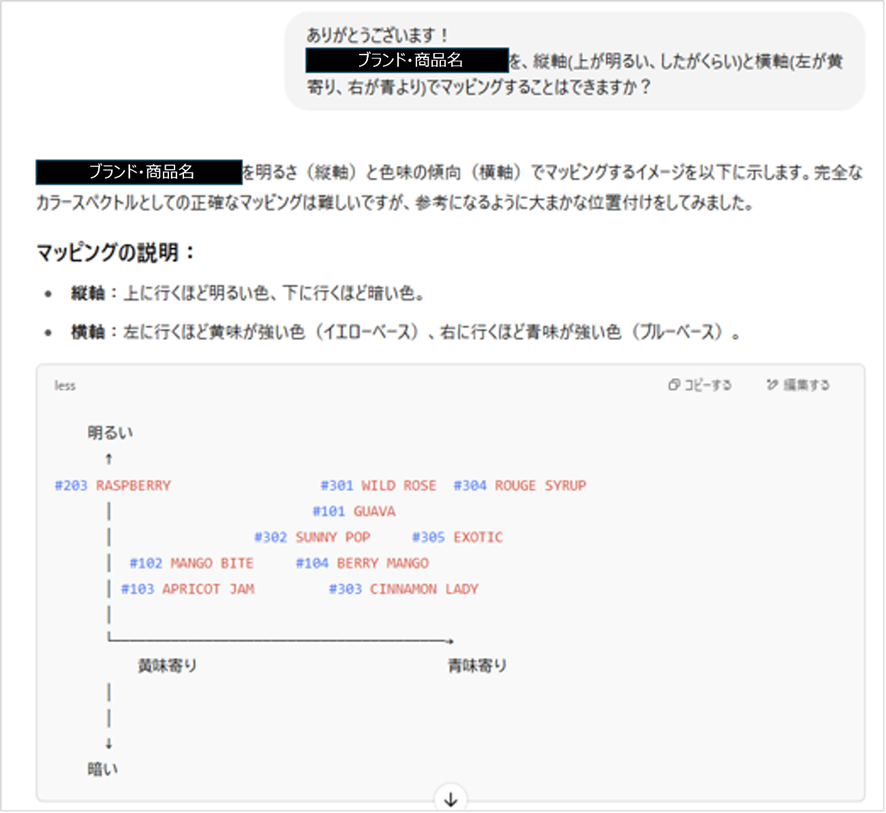

一例として、当社調査で取得した「口紅を購買した際のChatGPTユーザーのチャット履歴」では、自身のパーソナルカラーが「イエベ春」であることをChatGPTに伝え、似合う色味の商品候補を質問していました。さらに、口紅を「縦軸:明るい/暗い、横軸:黄み寄り/青み寄り」の4象限で分類するよう指示するなど、まさに「自分の文脈に合致した判断軸」で意思決定を行う姿が見受けられました。

4. Act(アクト):行動・再検索

最終的に、十分な検討を経て意思決定したユーザーは、購入や申し込みといった行動に移ります。この段階のユーザーは、疑問や比較検討を完了させた状態であり、非常に購買意欲の高い状態にあると言えます。

以上のプロセスからわかるように、ユーザーはもはや一直線にあなたのECサイトにやってくるわけではありません。彼らは、生成AIと検索エンジンを複雑に行き来しながら、PRCAの各フェーズをたどっています。したがって、ECサイトの各ページは、そのユーザーの文脈にあった構成にする必要があり、次の目的へとスムーズに送り出す役割を担います。各ページがジャーニーのどの段階のユーザーを受け止めるべきかを定義しない限り、ECサイトは不必要な機会損失を生み続けることになりかねません。

PRCAで再定義する、ECサイトの“ページ種別”攻略法

ここからは、ECサイトの主要なページをPRCAフレームワークにマッピングし、それぞれのページが「どの段階のユーザー」を迎え、「何をすべきか」を具体的に解説します。

1. ブログ記事:“Prompt”で問いを立て、“Review”で信頼を勝ち取るための重要な場

ユーザーの意図:

Prompt段階:「乾燥肌におすすめの化粧水は?」といった、漠然とした悩みを解決したい。

Review段階:生成AIに勧められた商品について、「〇〇(商品名)の評判は?」とその情報の信頼性を確かめるために裏取りをしたい。

EC事業者がすべきこと:

Prompt対策:ユーザーの潜在的なニーズ(インサイト)を的確に捉え、検索キーワード単位ではなく「1ニーズ1コンテンツ」の思想で、悩みを解決する専門家として質の高い情報を提供しましょう。

Review対策:E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を極めることが不可欠です。顧客から寄せられたレビュー、専門家による監修、独自に行った調査データといった、他にはない一次情報を豊富に盛り込みましょう。これにより、生成AIとユーザーの両方から「信頼できる情報ソース」として選ばれる存在を目指します。

2. 特集ページ/カテゴリ一覧ページ: “Review” から“Compare”へ導く架け橋

ユーザーの意図:

Review段階:「夏向けのシャツ」といったある程度絞られたテーマの中で、どんな選択肢があるのかを俯瞰し、情報を整理したい。

Compare段階:「速乾性」「デザイン」「価格帯」など、"自分の文脈に合った判断軸"で商品を比較検討したい。

EC事業者がすべきこと:

Review対策:単に商品を並べるだけでは不十分です。「失敗しない選び方ガイド」や動画での丁寧な紹介、客観的なデータに基づく人気ランキングなどを提示し、ユーザーが自分の文脈で情報を整理しやすくなるよう手助けをします。

Compare対策:多機能なソート(並び替え)・フィルタリング(絞り込み)機能の実装は最低条件です。さらに、CEP(カテゴリーエントリーポイント)を意識した切り口を設け、ユーザーに「これは自分のためのページだ」と強く認識させることが重要です。例えば、単なる「シャツ」カテゴリでの表示ではなく、「雨の日の通勤が快適になるシャツ特集」といった具体的な利用シーンを提示することなどが挙げられます。

3. 商品詳細ページ:“Compare”を制し、“Act”で購買の背中を押す最終地点

ユーザーの意図:

Compare段階:競合の商品と、スペック、価格、送料、レビューなどを詳細に比較している。

Act段階:購入の意思はほぼ固まっているが、「本当に自分に合うサイズか?」「返品はできる?」「いつ届く?」といった最後の不安や疑問を解消したい。

EC事業者がすべきこと:

Compare対策:競合他社が掲載していない独自の一次情報で、情報優位性を確立します。例えば、さまざまな体型のスタッフによるサイズ別着用レビュー動画などは、ユーザーの比較検討を強力に後押しします。

Act対策:このページのユーザーは、購入まであと一歩のところまで来ています。彼らの行動への障壁を取り除いてあげましょう。送料無料、安心の返品保証、詳細なFAQ、リアルタイムの在庫状況といった不安を払拭する要素を、購入ボタンの周辺に戦略的に配置し、ユーザーに安心を提供しましょう。

4. トップページ:ブランドの顔であり、全フェーズを束ねる司令塔

ユーザーの意図:

PromptからActまで、全てのフェーズのユーザーが訪れる可能性がある、最も戦略性が問われるページです。

EC事業者がすべきこと:

Prompt段階のユーザーには、悩みを解決するブログ記事や特集ページへの導線を、Compare/Act段階のユーザーには、開催中のキャンペーン情報や売れ筋ランキングをわかりやすく提示します。

そして何より、ブランドとしての思想や世界観を一貫して伝え、サイト全体の信頼性の起点としての役割を果たすことが求められます。

Web全体に対する自社情報の最適化

生成AIは、自社サイトのみならず、外部サイトからも自社情報を集めています。自社プロダクトの強みが活きる特定の文脈において、生成AIからユーザーに自社が適切に推薦されるように、「Web全体に対する自社情報の最適化」が求められます。

例えば、Web上の自社情報が間違っている、または古くなっていたり少なかったりすると、生成AIが正しく情報を得ることができず、適切に自社プロダクトを紹介できません。このような状況を避けるため、どの文脈のユーザーに、どのような切り口で自社プロダクトが紹介されるべきかを考慮し、生成AIが十分に理解できるような「最新の正しい自社情報」をWeb全体に行き渡らせておくことが重要です。

結論:ページで考えず、ユーザーのジャーニーで考える

生成AIが広く普及した現代において、ECサイトの運営は、ページ単体での最適化ではもはや十分ではありません。

「Prompt段階で悩みを抱えたユーザーをいかに捉え、Review段階で信頼を勝ち取り、Compare段階で納得のいく比較検討を促し、そして最終的にAct(購入)までスムーズに導くか」

このように、サイト全体を俯瞰し、ユーザーのジャーニーに寄り添う視点こそが、これからのECサイト運営における成功の鍵となるでしょう。とはいえ、生成AIの登場がWeb集客に与える影響の大きさは、サイトごとに異なります。まずは、自社のデータに基づき現状を正確に把握し、生成AI経由のユーザー行動やニーズを深く理解することが重要です。

本稿が、貴社のECサイトにおいて、変化するユーザー行動に適応し、持続的な成長を実現するための一助となれば幸いです。

生成AI時代の戦略再構築をサポートする、PLAN-Bマーケティングパートナーズの「LLMO対策状況調査サービス」:https://www.plan-b.co.jp/solution/seo/llmo/

PLAN-Bグループ:https://www.plan-b.co.jp/

あわせて読みたい