「Ankerまでリコールなんて…。自分の持っている製品は大丈夫?」「EC販売してるけど、もし事故が起きたら?」そのように不安を感じていませんか?JR山手線の発火事故は、モバイルバッテリーの潜在的なリスクを可視化しました。

本記事では、この問題を専門家が徹底解説。リコールの根本原因から、EC事業者が直面する製造物責任法(PL法)のリスク、そして今すぐ実行すべき対策までを明らかにします。バッテリーを取り扱う事業者の方は、自社と顧客を守るための具体的な方法を必ず知っておいてください。

山本 達巳

つきみ株式会社

静岡市出身、関西学院大学卒。地元医療系の企業で修行後、父親の経営する医療介護系企業に入社。経営とバックオフィス業務を学ぶ傍ら、留学がきっかけで以前から関心が高かった輸入品雑貨のネット販売事業を開始。令和元年に独立し、複数の海外メーカー取引きの経験を経て、自社アウトドアブランドを展開。

その後、自社ブランドを伸ばしていきたい事業者を応援したいという思いから、令和6年につきみ株式会社を設立。商品ページ作りや広告運用、SNSなどECに関係する領域を幅広く対応しつつ、商品ブランディング支援を行っている。

つきみ株式会社

https://tsukimi.ne.jp

【X:https://x.com/tatsumin_ec】

【note:https://note.com/tatsumin_ec】

この記事の目次

山手線火災はcheero製だった?モバイルバッテリー大規模リコールの概要

2025年7月20日、多くの乗客で混雑するJR山手線の車内で、乗客が使用していたモバイルバッテリーが発火するという衝撃的な事故が発生しました。この事故で5名が負傷、約9万8,000人の足に影響が及ぶなど社会は大きく混乱し、EC事業者にとっても他人事ではない厳しい現実が浮き彫りとなりました。(出典:47NEWS)

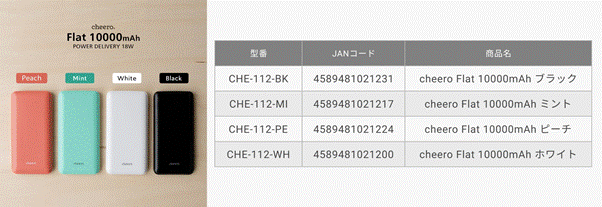

驚くべきことに、火元となった製品は1年以上も前からリコール対象でした。ティ・アール・エイ社の「cheero(チーロ) Flat 10000mAh」というモデルで、2023年6月には自主回収が始まっていたのです。(出典:ITmedia NEWS)

この事実は、単なる製品欠陥だけでなく、「リコール情報が消費者に届いていない」という深刻な課題を露呈させました。

さらに衝撃的なのは、業界のリーディングカンパニーであるAnker(アンカー)もまた、大規模リコールを発表しているという事実です。

アンカー・ジャパンは、2025年6月時点で複数のモデルを対象に、累計約47万8,000台もの製品リコールに踏み切っています。(出典:経済産業省)

品質への信頼が厚いトップブランドさえ避けられなかったこの事実は、もはや「有名ブランドだから安心」という考えが通用しないことを示唆しています。

加えてEC事業者を悩ませるのが、情報の分断です。公的データベースでは「リチウム電池内蔵充電器」などとして登録されているため、「モバイルバッテリー」という一般的な名称で検索しても重要な情報を見逃すリスクがあるのです。(出典:ITmedia NEWS)

では、なぜ大手ブランドでさえリコールを防げなかったのでしょうか。

Ankerの事例で見るサプライチェーンの罠とEC事業者が負うべき製造物責任(PL法)

では、なぜ大手ブランドでさえリコールを防げないのでしょうか。製品リコールは不運な出来事ではなく、その背後には構造的な問題が潜んでいます。特にAnkerの事例は、海外から製品を調達する多くのEC事業者にとって重要な教訓となります。

注目すべきは、Ankerのリコール原因が自社の製品設計ミスではなかった点です。問題の根源は、製造を委託した海外サプライヤーの重大な欠陥にありました。サプライヤーが規定を超えて摩耗した設備を使い続け、品質に問題が生じたことに加え、Ankerの品質基準を満たさない不適切な部材を無断で使用していたという深刻な事実も判明しました。(出典:PR TIMES)

この事態に、Ankerは「管理および現場での監督体制が不十分であった」と自社の監督責任を認めています。(出典:PR TIMES)

この事例が示す教訓は、ブランドの評判はサプライチェーンの最も弱い環で決まるということです。自社で厳格な基準を設けても、海外工場の現場で遵守されなければリスクは防げないのです。

この教訓は、EC事業者の法的責任にも直結します。「販売しているだけだから責任はメーカーにある」という考えは危険です。製品の欠陥による損害に適用される「製造物責任法(PL法)」では、原則として「製造業者」「加工業者」そして「輸入業者」が賠償責任を負います。(出典:消費者庁)

重要なのは、現代のECビジネスモデルの多くが、この「製造業者等」に該当する点です。例えば、海外から製品を直接仕入れて販売する場合、事業者は法律上の「輸入業者」として全責任を負います。

また、自社ブランド名を付けて販売するPB商品は「表示製造業者」として、「発売元」などの表示でも消費者に誤認させれば、同様に責任を問われる可能性があるのです。(出典:契約ウォッチ)

このように、収益性の高いビジネスモデルほど、重い法的責任と表裏一体なのです。

EC事業者が取るべき対策とは?「守りの調達術」と「攻めの販売戦略」

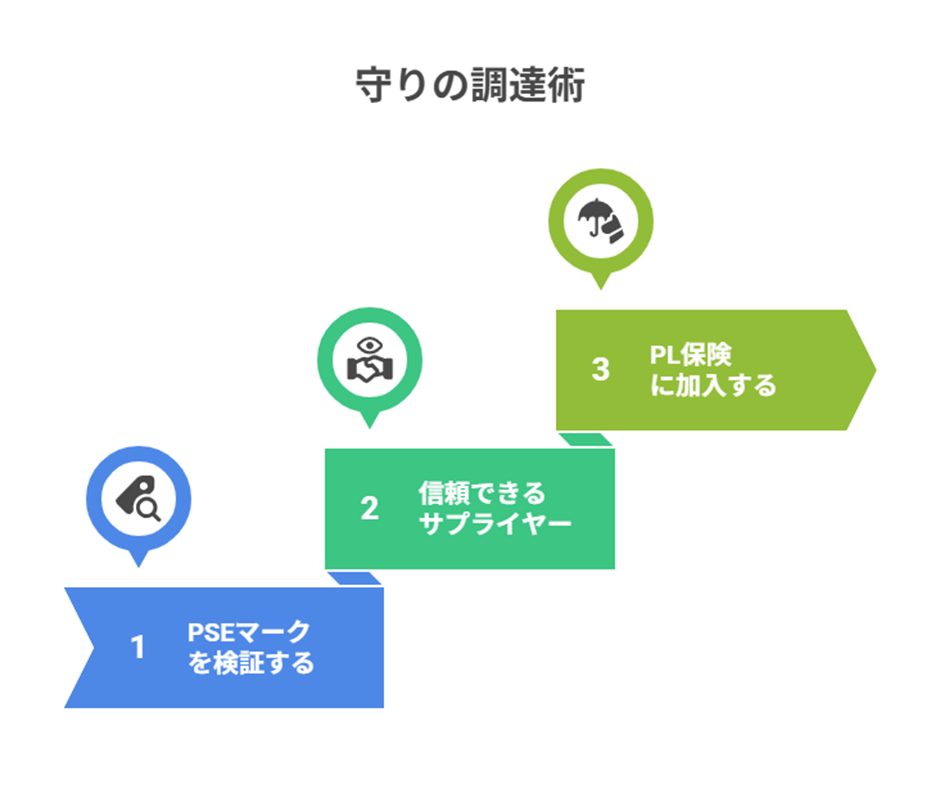

サプライチェーンの脆弱性と予期せぬ法的責任。これらのリスクに対し、具体的な対策を「守り」と「攻め」の2つの側面からご紹介します。

まず、事業の土台を固める「守りの調達術」です。第一に、「PSEマークの神話を疑う」こと。本当に確認すべきはマークの有無ではなく、その近傍に日本の法律に基づき届出を行った「輸入事業者名」が明記されているかです。(出典:経済産業省)

信頼できるサプライヤーなら、検査機関の「試験レポート」も提出できるはずです。

第二に、「信頼できるサプライヤーを選び、契約を順守させる」こと。Ankerの事例が示すように、サプライヤーの品質管理が生命線を握ります。不良品発生時の責任分担などを明記した「品質保証協定」を契約書に盛り込むことが重要です。

そして第三の守りが「PL保険への加入」です。製品事故の損害賠償は経営を揺るがしかねません。PL保険は、こうした賠償金や弁護士費用を補償する事業の生命線です。

楽天市場の出店者向けプランでは月々数百円から加入できるケースもあり、これはコストではなく必須の投資と捉えるべきです。(出典:PL保険の月額費用はいくら?相場とコストを抑えるポイントを解説)

一方で、こうした守りをブランド価値に変える「攻めの販売戦略」も可能です。一連の事故で、消費者の製品選びの基準は「安全性」へとシフトしています。

この「安全志向」は大きなビジネスチャンスです。自社の厳格な調達基準を「当店は第三者機関の試験レポートを確認した製品のみを厳選」のようにアピールする「信頼の可視化」は、価格競争から一線を画し、信頼を求める顧客に響きます。

また、発火リスクが低いナトリウムイオン電池安全な新技術の採用も強力な差別化となるでしょう。(出典:ITmedia FAV)

「守り」と「攻め」の対策は、根底にある「顧客の安全と信頼に応える」という姿勢で繋がっています。これこそが、これからのEC市場で勝ち抜く鍵となります。

まとめ:モバイルバッテリーリコール問題を乗り越え、顧客からの信頼を築くために

Ankerも対象となった一連のモバイルバッテリーリコール問題は、海外サプライチェーンの脆弱性と、EC事業者が直面する製造物責任(PL法)のリスクを浮き彫りにしました。

これからの事業者には、PSEマークの確認やPL保険といった「守り」の徹底に加え、安全性を「信頼」として可視化し、ブランド価値に変える「攻め」の姿勢が求められます。

この危機を、顧客との信頼関係をより強固にする好機と捉え、具体的な一歩を踏み出すことが重要です。

つきみ株式会社 https://tsukimi.ne.jp/

あわせて読みたい