弊社、イミューは地域ブランドの育成開発をミッションとし、主に食に関わる事業者様の支援を行っています。事業領域は、売上増加、コスト削減といったPLの改善から、マーケティング(市場調査から戦略策定)、コンサルティング(実行の伴走)、販促支援(モール運用、広告運用、クリエイティブ制作)まで幅広く行っています。

今回は、食のオンライン販売(以下、EC)で成長するためのポイントやふるさと納税の活用例について記載していきます。

この記事の目次

食の事業者は、ECをすれば売れると思っている?

私たちがお話をいただく事業者様は大きく分けて2種類です。

①小売でECを実践しているが苦戦している事業者様

②卸売が中心で、ECをまだ実践していない事業者様

①に関しては、課題が明確なことが多く、ソリューションを提供していく中で改善が見込めます。一方で②に関しては、ECを実践すればすぐに売れると思われている方も多いため、認識の擦り合わせから入ります。

一番多い誤解は、「プロに頼めばなんとかなるからお願いします。」というものです。実際は商品とコミュニケーションの双方を改善していく必要があります。また、商品によってはターゲット自体を変更していくことも多く、目標や戦略を大きく変更することもあるため、事業者の経営層の協力なしには実現できないことばかりです。

今回は、その中でもより議題になることが多い部分についてご紹介します。

超えるべき2つの壁

ECへ進出してもなかなか売れない理由は多くありますが、食に関してはさらに難しいカテゴリといえます。その理由は以下の2つと考えます。

- そもそも周りに美味しいレストランやスーパーがある

- 文字や画像、動画だけで美味しさを伝えるのは難しい

したがって、戦っていく中で既存と同じニーズ(今日の夕食の選択肢として、近くのレストランやスーパーと同じ満足感を得られるもの)で戦うことは望ましくありません。新しい価値を伝えるコンセプトが必要になってきます。

例えば、以下のようなものです。

例に挙げたように、ただ食べ物を販売するのではなく、コンセプトを尖らせて、違う市場で戦い「独自性」を出していくことが重要です。

顧客の声を取り入れてますか?

このようにコンセプトを考えていく上では、マーケティングが重要だと考えます。製造にそこまでコストがかからないのであれば、作って軌道修正していく形でも良いですし、作る前にコンセプトをしっかり固める形も良いと思います。(どちらも重要ですが、)

そのファーストステップとして重要なのは、顧客は誰で、どんな悩みがあるか、ということになります。いわゆる、ターゲット設定と「未充足のニーズ」を探す、ということです。

顧客の声を聞く方法には、未購入の人に聞く方法と、購入後の人に聞く方法の2種類があります。後者で最も始めやすいのは口コミです。Amazonや楽天市場といった、オンラインモールで販売をすると、口コミが入るので、そういったものからターゲット設定と充足されていないニーズ、つまり顧客の不満や不安、不便を解消していくことが重要です。

Amazonや楽天市場は自分たちで店舗運営が必要となり、かつページ制作や出店料も発生するため始めるのには少し労力がかかります。そんな時におすすめなのがふるさと納税です。

ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税は、昨今様々なニュースが飛び交い話題の制度になりつつありますが、意外と成り立ちやルールがしっかりと知られていないように感じます。ふるさと納税とは何なのかについては、過去の記事をご参照ください。

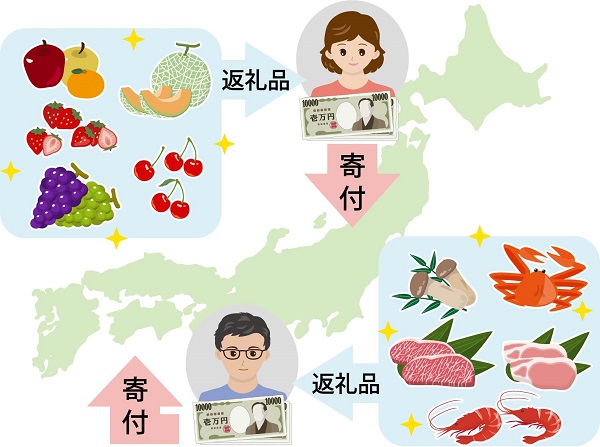

寄付者目線でいくと、自分が選んだ地域に寄付をすることで、実質2,000円で好きな返礼品がもらえる仕組みといえます。事業者目線でいくと、まず自社の製品や産品を該当する自治体(※)に出品します。寄付が入ると、予め自治体に伝えていた金額が自治体から支払われます。

例えば、3,000円のお茶を販売している事業者がその商品をふるさと納税に出品したとします。自治体は返礼品の調達額を30%にする決まりがあるので、掲載金額は10,000円となります。寄付が入ると、3,000円を事業者に支払い、販売手数料などの諸経費を20%にあたる2,000円以内で納め、50%の5,000円を自治体の歳入にします。

つまり、事業者側では、3,000円で出品し、寄付が入ると3,000円自治体から支払われるというシンプルな構造になっています。また寄付者への送料についても自治体が負担します。

したがって、出品時に関しては自治体との書類のやり取りなど工数が発生しますが、自社でオンライン販売を実施するときのような、制作や出品費用はかかることなく非常にスピーディーに販売(寄付)に進むことができます。各種ふるさと納税ポータルサイトには、口コミ機能がついていますので、出品して寄付が入ることで寄付者からのフィードバックをもらうことも可能です。

ECがうまくいっている事業者にもおすすめなふるさと納税

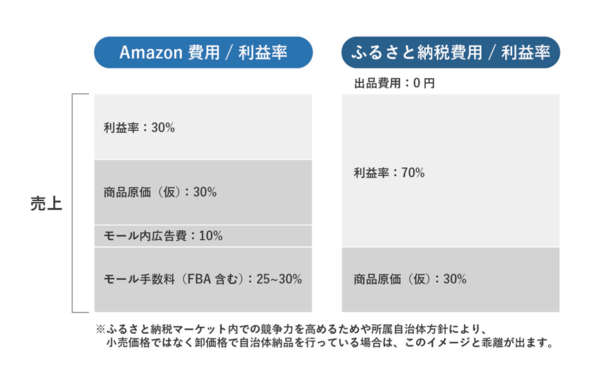

前述では、顧客の声を聞くためのふるさと納税についてお伝えしました。ここでは、すでに事業としてオンラインで伸びている場合もふるさと納税をすべき点について記載します。

まずは改めて、ふるさと納税に出品する際の費用面について記載します。

売上:事業者がいくらで販売するかを申告します。

原価:商品原価

販管費:事業者は広告費・送料・決済手数料などを一切負担しません。

利益:粗利が利益となります。

上記のように申告金額次第ですが、非常に高利益率な状態での出品が可能になります。また売上増加という意味でも、自治体がふるさと納税ポータルサイト上でPRをすることで、ふるさと納税ポータルサイト自体に多くのアクセスが集まりますので、まさに無料の広告媒体といえます。

言い方を変えると、事業者は無料で認知を獲得する媒体としてふるさと納税を活用することが可能なのです。

以下に、Amazonや楽天市場に出品した際の費用項目や利益率についてまとめます。

ふるさと納税のマーケットおさらい

ふるさと納税は、現在非常に伸びているマーケットです。2020年は6800億円(前年対比140%)で、2021年度は8,000億円に到達するのでは、という市場予測となっています。自社の商品を伸ばしていくためにふるさと納税を活用してみるのはいかがでしょうか。

弊社に事業相談などございましたらぜひご連絡お待ちしております。

合わせて読みたい