2017年から中国・上海の現地店舗にて勤務されていた株式会社大丸松坂屋百貨店(以下、大丸松坂屋百貨店)の洞本宗和さんは、2021年の9月に日本に帰国されました。そこで、現地で百貨店事業に携わる中で、中国のニューリテールをはじめ、小売事情について体験されたことを解説いただきました。日本の3倍速で成長しているといわれている中国の小売業から、学べる点についてもお話いただきましたので、参考にしていただけますと幸いです。

この記事の目次

日本企業が中国進出に失敗する理由とは?

日本と異なる中国のマーケティング手法

――ニューリテールについてお話いただく前に、中国の小売業について教えていただけないでしょうか。中国進出に成功している事業者様の事例をあまり見かけないため、その理由についてお聞かせいただきたいです。

洞本さん:日本と中国では「社会のOS(オペレーティングシステム)」が全く異なることが理由だと思います。日本と海外では国民性などの違いがありますが、同じ東アジアで、中国は日本からの距離こそ近いですが、国を形成しているあらゆるもののギャップを大きく感じるのではないでしょうか。

例えば、日本と中国ではマーケティングの手法が違います。デジタルメディアの活用が増えている日本ですが、依然としてマスメディアの影響力が強いと思います。一方、中国ではマスメディアよりも、デジタルメディアの影響力が大きいです。デジタルメディアといっても、日本で主流となっているGoogleやFacebook、YouTube、LINEなどは規制されているため、勝手が違います。中国でよく使われるデジタルメディアの一つが「WeChat(ウィーチャット)」です。日本でいうところのLINEでしょうか。

また中国では、デジタルメディアを活用する企業が増えたこともあり、オンラインにおけるCPA(顧客獲得単価)が高騰しています。芸能人やKOL(キーオピニオンリーダー)を呼んで、オフラインのイベントを実施する方が逆に費用対効果は良かったりするため、そこに注力する企業もいるのです。口コミなどによる認知拡大だけでなく、イベント会場で参加者にQRコードを読み取ってもらい、そこからWeChatに誘導したりなどして購入に繋げていますね。QRコードを読み込むことが当たり前の文化になっている中国ならではだと思います。

社会環境が大きく異なる中国で成功するには

洞本さん:マーケティングの手法だけでなく、商慣習の違いも日本企業が中国で苦戦してしまう原因だと思います。具体的には、中国は行政との付き合いをうまくやらないと、そもそも事業の継続が難しいのです。また、独身の日や春節、婦女節といった中国ならではの催事(商戦期)に対応する必要があります。

日本と社会環境が大きく異なる中国で成功するためには、やはりビジネスの現地化がポイントになってくるでしょう。チャイナリスクを踏まえて予算を抑えてスモールスタートすると、ようやく馴染み始めた頃に撤退してしまうことが多いのです。中国進出には体力が非常に必要になることを踏まえた上で取り組まないと失敗してしまうと思います。また、信頼できる協力会社を見つけられるかも大事な要素だと思います。

実店舗の役割を変えた中国のニューリテール

ニューリテールという言葉が生まれた背景

――芸能人やKOLを呼んで、オフラインで大規模なイベントを実施したほうがオンラインの広告よりも費用対効果が合うことに驚きです。日本だとイベントを実施できる広い商業施設は郊外であればありますが、都心部には少ないと思います。そのため、中国式のイベントを実施するための経験やノウハウなどが日本企業には少なそうですね。中国の小売事情について、イメージができました。次に、ニューリテールについて詳しく教えていただけないでしょうか。

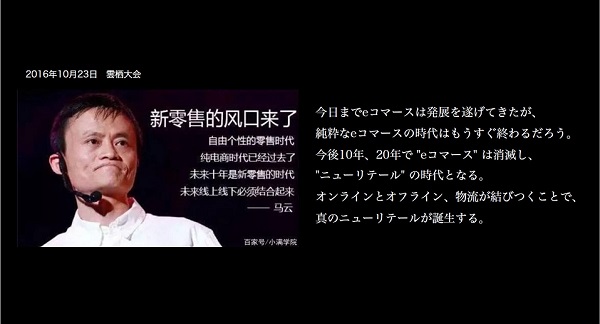

洞本さん:ニューリテール(新小売)という言葉は、Xiaomi(シャオミ)の創業者のレイ・ジュン会長兼CEOが初めて使ったという節もありますが、中国では2016年にアリババが主催したイベント「雲栖(うんせい)大会」で同社の創業者であるジャック・マー元会長が提唱したことが始まりだとされています。

中国のEC化率が高いとはいえ、小売の売上は70~80%がオフラインで構成されています。アリババがオンラインだけでの成長に限界が見え始めていたとき、オフラインにも進出することを発表しました。

洞本さん:日本の場合、オムニチャネル・OMOによってUI/UXを高めることでLTVが向上し、結果として売上が増えるという考え方をされる事業者様が多いのではないでしょうか。それに対し、中国では、シンプルにいかに売上を増やすかが重視されており、その結果としてオムニチャネル・OMOに繋がっているように私は思います。貪欲に売上・収益を伸ばすことを優先する中国の国民性が、結果として顧客体験を高めるスピードを早めているようにも感じられます。

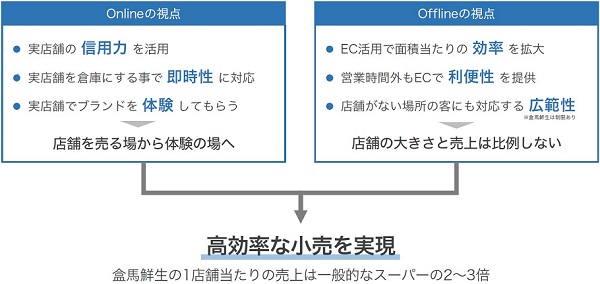

アリババのニューリテールの事例

洞本さん:アリババのニューリテールの代表的な例としては、盒馬鮮生(フーマー)というスーパーが挙げられます。盒馬鮮生は実店舗の役割を大きく変えました。それまで中国でもECと実店舗の在庫を分けることが一般的でしたが、盒馬鮮生は在庫をオンライン・オフラインに分けずに、実店舗をECの物流倉庫として活用し、そこから商品を配送したのです。それにより、実店舗から3km以内であれば、注文してから30分で届けることができるようになっています。

実店舗に訪れた顧客は、その場で購入するもいいですし、商品を確認してECで購入することもできます。盒馬鮮生は、ECのショールームとしての役割を実店舗に与えたのです。また、店内で購入した商品をその場で調理して食べられるサービスもあり、実店舗の魅力化にも力を注いでいます。店舗を売る場から体験する場へと変えたのです。

この結果、盒馬鮮生はEC化率が約70%、売上は一般的なスーパーの2~3倍という高効率な小売を実現しました。

洞本さん:盒馬鮮生はオフライン・オンライン関係なく、原則支払いには盒馬鮮生のアプリを必須としています。そのため、顧客データは理論上100%とれるのです。アリババはAlipay(アリペイ)やTmall(天猫)などのプラットフォームを持っており、盒馬鮮生の購買情報はそこに統合されます。そのビッグデータを使って零細小売を支援する事業もおこなっています。データで収益をあげながら、更なるオフラインのデータも獲得しているのです。

アリババの盒馬鮮生に対抗する既存のスーパー

――結果として、オムニチャネル・OMOに繋がっているというのは面白いですね。このアリババのニューリテールに、既存の小売企業はどのように対抗されているのでしょうか?

洞本さん:例えば、従来の実店舗型スーパーは盒馬鮮生の良さを即座に取り込んで対抗しています。ここ数年で、スーパーでは実店舗を活用したECが中国では当たり前になってきていまして、盒馬鮮生に近しい配送スピードを実現しているところもあるくらいです。

テンセントのWeChatミニプログラムが実店舗のDXを加速

洞本さん:実店舗型小売企業のECが普及した背景には、2017年にテンセントがWeChatミニプログラムを提供したことが挙げられます。冒頭でもお話したように、WeChatは中国版のLINEに近いのですが、WeChatミニプログラムを企業が活用することで、WeChat内にECサイトを作ることができるのです。

中国では、ECサイトを開設するには中国政府機関から許可を得て、ICP(Internet Content Provider)ライセンスを取得する必要があるため、容易ではありません。そのため、ECを始めるにあたって、アリババやJD.comなどのプラットフォームに出店するのが一般的でした。

しかし、WeChatミニプログラムを活用することで、WeChat 内にはなりますが簡単にECサイトが作れるようになりました。顧客はWeChatからシームレスに商品を購入できます。これにより、オフラインからオンラインへの誘導のハードルが劇的に下がったのです。WeChatミニプログラムは、実店舗のDXを間違いなく加速させたと思います。

盒馬鮮生はコアコンピタンスが真似され始め、機能的な強みが薄れた結果、商品での差別化やサブブランドを増やして拡張を図っています。致し方なく、高付加価値化の方向に進めているように私は感じますね。

中国から学ぶ日本の小売業の未来

売り場から体験する場へとビジネスモデルを変換

――良いところは即座に取り入れる中国のハングリーさを感じます。中国の小売事情やニューリテールを踏まえて、日本の小売業でどのように活かすことができると思いますか?

洞本さん:社会環境が大きく異なるので、中国の事例はそのまま日本には当てはめるのは難しいでしょう。日本のEC化率は8%で、中国の20~30%に比べると、同じ水準になるのはまだまだ先のことになりそうです。とはいえ、コロナ渦で日本でも確実に小売のオンライン化は進んでいくと思います。先行している中国で何が起きているのかは参考になるのではないでしょうか。

中国ではEC化率が高いからこそ、実店舗の価値は何かを改めて考える企業が増えています。その一つが体験であることから、物販ではなく非物販(サービス)機能に注力しているのです。同じようなことが日本でも遠くないタイミングでやってくると思います。実店舗づくりは、中国から学べるのではないでしょうか。

現に弊社の大丸松坂屋百貨店では、明日見世(アスミセ)を、そごう・西武さんは、CHOOSEBASE SHIBUYA(チューズベース シブヤ)を展開しています。

ショールーミングというのは、売場の役割を変えることですから、ビジネスモデルを変えていかないといけないのです。明日見世は、私たちのお取引先であるブランド様からお金をいただく代わりに、マーケティングの場を提供させていただいております。

デジタルが加速する中で、人の役割とは

洞本さん:また中国に限らず、日本でもキャッシュレス決済の浸透と共に、QRコードを読み込むことが日常的なものになりつつあります。実店舗の商品説明は、紙のPOPが主流でしたが、QRコードから直接オンラインに誘導できることで、動画コンテンツによる商品の使い方など、よりリッチな情報をお届けできるようになるのではないでしょうか。

明日見世でもQRコードで各商品の詳細ページに誘導しています。しかし、商品の持つ価値、背景を伝える作業は人の力が大きいと私は思います。デジタルでできることもありますが、人にしかできないこともあります。

だからこそ、明日見世ではアンバサダーと呼ばれるスタッフが、各ブランド様に代わって商品の背景や作り手の想いを伝えながら、お客様にブランドの体験をしていただいているのです。

もちろん、今やっていることがベストなのかというと、まだまだレベルを上げていかないとダメだと思っています。現状はPoC(概念実証)の段階であり、いろんな課題があります。その課題を一つずつクリアにしていき、検証を重ねることで、新しい小売の在り方を実現することができればと思います。

インタビューを通して:ショッピングセンターからサービスセンターに変わる百貨店

中国は日本と比べて体感として3倍の早さで、小売業界が成長しているといいます。だからこそ、変化に対応しないと、すぐに淘汰してしまうと洞本さんは話されていました。

中国ほど変化のスピードがない日本であっても、新型コロナウイルスなどで突然変化を求められる状況に陥るときもあるでしょう。実際に、日本でもオンラインが加速する中で、実店舗の役割がショッピングセンターからサービスセンターに変わってきています。

私自身、先日、明日見世にお邪魔させていただきました。普段、目的買いが多い私は、買い物にワクワク感やドキドキ感をあまり感じないのですが、様々な商品との出会いや、アンバサダーの方による商品背景を踏まえた説明は、新鮮味がありました。機会があれば、皆さんもぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうか?

本社経営企画部 専任部長

洞本宗和さん

▼大丸松坂屋百貨店の「明日見世(アスミセ)」

https://dmdepart.jp/asumise/

合わせて読みたい