この記事の目次

はじめに

株式会社ジグザグが運営するWorldShopping BIZ(ワールドショッピングビズ)では海外販売を始めたい国内EC事業者さまに向けて「決済・物流・言語」と大きく3つのサポートを行うことで、日本から世界へ「世界中の欲しいに答える、世界中に想いも届ける」というコンセプトのもと越境ECを支援するサービスを運営しています。

前回記事では「越境EC」や「SNS」についてご紹介しましたが、今回はレポートから読み解く越境ECに関する日本のポテンシャルと、米中日の3カ国、そしてこれから注目される国や地域についてフォーカスした越境EC市場動向についてご紹介します。

*文中引用画像データはいずれも2021年7月30日発表

「令和2年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)」に基づきます。

越境ECのポテンシャル、そもそも「国内EC市場」ってどのくらい?

越境ECを始める前に、まず国内におけるECの現状についてご紹介します。

経済産業省の発表した令和2年の日本国内のBtoC-EC(消費者向け電子商取引)市場規模は、19.3兆円(前年19.4兆円、前年比0.43%減)となりました。

発表されたレポート内では「新型コロナウイルスの感染症拡大の対策として、外出自粛の呼びかけ及びECの利用が推奨された結果、物販系分野の大幅な市場規模拡大につながった一方、主として旅行サービスの縮小に伴い、サービス系分野の市場規模は、大幅に減少しました。(中略)一方で、EC化率※1は、BtoC-ECで8.08%(前年比1.32ポイント増)、BtoB-ECで33.5%(前年比1.8ポイント増)と増加傾向にあり、商取引の電子化が引き続き進展しています」となっています。

社会環境の変化によって、海外への渡航や国内でも外出の自粛が呼びかけられ、近年はインターネットでの買い物や情報収集が活発になったと感じているのではないでしょうか。ECサイトからの商品購入や、デジタルコンテンツ利用が一般的になってきている感覚はあるものの、実際には日本国内のBtoC-EC化率は8.08%と1割にも満たないことがわかります。

ちなみに、アメリカのEC化率は2020年時点で14.5%、中国のEC化率は2020年時点でのEC化率は44.0%と発表されています。EC市場規模の大きい国々では購入先国として中国が圧倒的な利用者数を誇り、ECへの移行は国外からの消費を促進し、利用されることがわかっています。

次に、国内ECについて、その内訳をみていきましょう。

越境ECに関連する物販系分野のBtoC-EC市場規模の内訳をみると、「生活家電・AV機器・PC・周辺機器等」、「衣類・服装雑貨等」、「食品、飲料、酒類」、「生活雑貨、家具、インテリア」の割合が大きく、これらの上位4カテゴリー合計で物販系分野の73%を占めています。また、EC化率の高いカテゴリーは、「書籍、映像・音楽ソフト」(42.97%)、「生活家電、AV機器、PC・周辺機器等」(37.45%)、「生活雑貨、家具、インテリア」(26.03%)となりました。

外出自粛やテレワーク(リモートワーク)の影響で、在宅時間が増えたことをきっかけに家具・家電の新調や自宅の環境整備に消費が傾き、自宅に配送をしてほしい大型家具・家電はニーズに合わせてECへの移行が進んでいることが考えられます。

ここまでのデータから、国内のEC化率がまだまだ成長途中であること、世界中のユーザーを消費者として捉える越境ECへの移行は販路拡大や売り上げを大きく後押しすると考えられます。

日本・米国・中国の3カ国間の越境ECについて

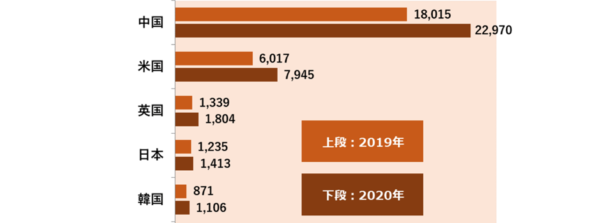

特に第1位の中国、第2位の米国は他と顕著に差がひらいており。また、こちらのデータは上段が2019年、下段が2020年の市場規模となっていますが、いずれの国でも前年よりも成長していることがみてとれます。

インバウンド消費の行き先は?米国・中国の2カ国の動き

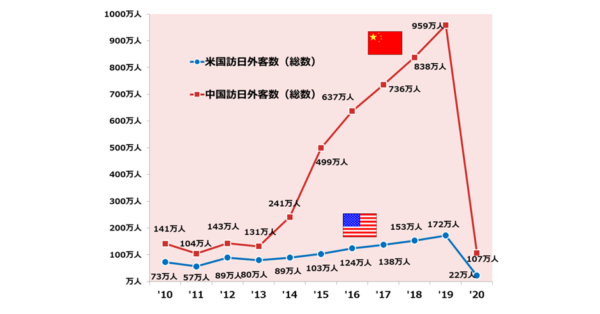

国別BtoC-EC 市場規模にて他と圧倒的な差をつけてランク入りした「中国」「アメリカ」ですが、ここで訪日外国人旅行客数のデータを元に越境ECに参入すべき理由をみていきましょう。

2019年まで右肩上がりだった訪日外国人旅行客数は、新型コロナウイルスの影響により渡航制限がかかり激減しました。

それに伴い、日本国内でのインバウンド消費も激減しているのが現状です。その一方、コロナウイルスの感染拡大が終息し、渡航制限が緩和されれば、訪日外国人旅行客が再び増えるでしょう。今までの反動でインバウンド消費も好調になると予想されます。

インバウンドが増加すると、越境ECにも好影響がもたらされます。

訪日経験のある中国消費者を対象にした日本貿易振興機構のアンケート(日本貿易振興機構「中国の消費者の日本製品等意識調査 2017年12月」)の調査によると、越境ECで日本の商品を購入した理由として「日本に旅行をしたときに購入して気に入った製品だから」と答えた消費者は全体の約40%でした。

旅行先で実際に商品に触れることも、越境EC上の商品購入につながっていたことがわかります。

この結果を見ると、インバウンド消費と越境ECは相関関係にあると考えられ、アフターコロナで訪日客数が好調になった際には、越境ECの市場のさらなる拡大が予想されます。そのため、早い段階から越境ECを強化・対応しておく必要があるといえるでしょう。

これからの越境EC、押さえておくべき国と地域

ここまでは、すでに大規模な市場として認識されている米国・中国についてお伝えしました。続いて、次なる越境ECの進出先として見込まれている地域についてご紹介します。

まず、ASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国のシンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、ベトナム、インドネシアなどが挙げられます。この中でも特にインドネシアはEC市場規模の成長が著しく、注目を集めています。

インサイダー・インテリジェンス(Insider Intelligence)社のデータによると、インドネシアの2020年のEC小売総額は前年と比べて27.0%成長しており、約169億ドルだったとのこと。これからさらなる市場拡大が予想されています。

また、We Are SocialとHootsuiteによる「Digital2021 GlobalStatshot Report(162p)」では「過去に越境ECを利用したことのある購入者の割合」のランキング上位に、香港(75%)、シンガポール(73%)、マレーシア(52%)がランクインしていました。

EC市場規模の大きい中国の割合が47%だったことを踏まえると、上記3カ国の割合は大きいといえるでしょう。

また、同レポートの「全ECでの購入金額に対する、越境ECでの購入金額の割合」では、マレーシアが59%と全世界で最も高く、他にもシンガポール(44%)、ベトナム(38%)、インド(29%)、インドネシア(23%)も上位にランクインしていました。これらのデータから、東南アジアは今後も越境ECが盛んになることが予想されます。

このように、越境ECの市場規模は、年々増加傾向にあります。今までインターネットの普及していなかった国や地域でもインターネットのインフラ整備が推進されたり、デジタルデバイスの普及が始まったりしているところがたくさんあります。今まで越境ECのターゲットとされていなかった国も、今後はターゲットになってくるでしょう。

最後に:ウェブインバウンド対応なら「WorldShopping BIZ」に相談を

「WorldShopping BIZ」が提案する「ウェブインバウンド対応」は、モールでも独自ドメイン型でもない「販売代行・購入支援」となります。

海外ユーザーが「欲しい!」と思っても住所の入力や決済手段を選択することができない状況をなくし、リアルなインバウンド消費と同様に「フラッと立ち寄ったお店で欲しいものが買える」という当たり前に思える体験を、ECサイトでも可能にするのが「ウェブインバウンド対応」となります。

今回ご紹介したように、すでにマーケットが成熟している国や地域以外にも、自社商品と相性の良い国がある可能性は世界中に潜んでいます。

「WorldShopping BIZ」では、サービスを利用されているEC事業者向けに「ショップダッシュボード」機能を提供しています。海外向け施策立案や市場選定にお役立ていただけるそれらのデータを見える化することで、さらなる販売促進に繋げていただくため顧客のアクセス・購買に関するデータを可視化するツールです。

まず、世界で販売可能にすること、さらに「ショップダッシュボード」を利用して自社製品がどの国や地域に相性が良いのかを見定めてみてはいかがでしょうか。

今ある国内向けのECサイトで海外販売に挑戦してみたい、海外販売に対する知識はないけど商品を世界中のユーザーへ届けたい!とお考えの方はぜひ「WorldShopping BIZ」までお問い合わせください。

合わせて読みたい