新型コロナウイルスの影響により、小売業界でもDX化が進んでいますが、多くの小売企業がDXの推進に苦戦を強いられています。DXを推進するためには、全社横断的な業務フローの改善から社内体制の再構築など、経営者とともに大きな意思決定を重ねていくことが必要不可欠です。

楽天市場やAmazonなどのサービスが始まったタイミングでECに取り組み、カメラのキタムラなどでオムニチャネルの推進を行い、今なお現役である逸見さんに、小売企業のDX推進について、企業が陥っている課題と実現に向けて、必要な心構えと知見についてお伺いしました。

この記事の目次

真のオムニチャネルはお客様とも繋がること

―― 逸見さんは、オムニチャネルコンサルタントという肩書ですが、DXの支援もされていますよね。

逸見さん: 小売業のDX=オムニチャネルなのです。そもそもDXとは、デジタル化によって既存のビジネスを変革させていくことをいいます。

小売業においては、今まで企業とお客様のコミュニケーションは、各売り場の中で完結していました。お客様にとっては同じお店であっても、店舗やネットショップによって情報やコミュニケーションは分断されていることが多くあったのです。そこで、デジタルを活用することで、社内体制を整えて、お客様と繋がる環境を構築できるようになったのです。これは既存ビジネスの変革といえるでしょう。

オムニチャネルというと、チャネルがシームレスに使えて、IDや在庫が繋がっていることであるように思えますが、それだけではありません。真のオムニチャネルは、お客様とも繋がっている状態を指します。自社とお客様で双方向のコミュニケーションを行い、商品・サービスを改善することで、利便性を高め、リピートしてもらえる状態がオムニチャネルのゴールなのです。そのため、小売業におけるDXはオムニチャネルに繋がるのです。

小売業におけるオムニチャネルの課題

―― なぜ「小売業のDX=オムニチャネル」かわかりやすく説明いただき、ありがとうございます。それでは、小売企業がオムニチャネルを実現するうえで持たれている課題にはどういったものがあるのでしょうか?

逸見さん:小売業においては中小企業と大企業では課題が異なることが多いです。中小企業の場合、今までは、ネット販売をやってみたい、アプリを入れてみたいといったチャネルの拡大や、オムニチャネル推進にあたっての人材教育のように相談内容が明確でした。しかし、新型コロナウイルスの影響を受け、急遽DXを推進しなければならなくなったため、何から始めればいいかわからないといった相談が増えています。

また、大手企業の場合では部門によってはDXの推進をしていますが、会社全体でみると、DXに取り組めていないことが多いです。複数のブランドを展開している企業の場合だと、ECやアプリをやっているブランドもあれば、やっていないブランドもあります。会社としてブランドやオンライン・オフラインなど部署が縦割りになっているため、足並みが揃っていないのです。そのため、DXの相談は会社全体ではなく一部門からの相談であることが多いです。

先程挙げた例でお話すると、中小企業であれば顧客が何を求めているのかを気づけないまま、新型コロナウイルスの影響によってDX対応を急がされているため、具体的な実行案を想像できていないことが課題として挙げられます。大手企業であれば部門ごとに情報が遮断され、企業にとっても顧客にとっても最適な環境を整備しづらい課題が挙げられます。一部門の課題であっても、それ以外の部門にまで跨いで運用を行う必要がある場合、その部門だけで解決できる本質な課題かどうかの判断はつきません。また、社内の調整を行う上で、役員レベルの意思決定者から発信を行い、全社的な動きにしていかなければDXを推進していくことは難しいでしょう。

オムニチャネルを実現するために必要な3要素

―― 小売企業が課題に対してオムニチャネルを実現するためには、どのような手順で進めればいいか教えてください。

逸見さん:「経営戦略」と「財務諸表」「業務とシステムのフロー」を明確にすることが重要です。この3つが明確になっていれば、どこに投資をしたら一番リターンが大きいかがわかります。システムさえ強化すれば業務のボトルネックは解消されるか、経営で見えていない業務の課題が解決されたら、財務諸表にプラスの影響を与えるか。そういったことがわかれば、あとはその解決手段として、デジタルを導入するのか、アナログな業務改善を行うかをやっていきます。

「経営戦略」と「財務諸表」「業務・システムのフロー」が明確になっていないと、ネット販売を始めたとしても、在庫をはじめ様々な問題が発生してしまうでしょう。ネット通販だけでなく、アプリにしても、店舗受け取りにしても、怖くてできません。

また、誰にどのような評価をつければいいかも決められないですし、いくら投資してどのくらい戻ってくるかのリターンの話もできないです。

経営戦略

逸見さん: 中期、もしくは単年度の戦略が決まっていれば、それを推し進めていけばいいですが、ない場合は作る必要があります。

経営戦略を立てるときは、何を実現したいのか。それはどんな目的で、達成することでお客様はどのような状態になるのかを意識しなければいけません。そのためにも、経営者の頭の中にデジタルをどう使うかという感覚があるかが大事になってきます。

例えば、家でネットフリックスを見ていて発生する毎月の支払いに対して、これがサブスクと呼ばれるビジネスモデルだと生活の中で、デジタルを実感していればいいですが、そうでない経営者の場合は、何とかしてデジタルの生活を体感するか、あるいは、わかる人に任せるしかありません。私が以前勤めていたカメラのキタムラでは後者のパターンでした。

財務諸表

逸見さん: いくらぐらいのキャッシュの余力があるのか、毎年の営業利益はどれくらい出ていて投資余力は継続的にあるのか。これらを把握しておく必要があります。

先ほど、経営者がデジタルを使う感覚がない場合は、わかる人に任せるとお話しましたが、必ず財務諸表の報告はしてもらいましょう。

私もカメラのキタムラでは、財務諸表の報告をしていました。売上だけでなく、EC事業部の営業利益と経費(固定費・変動費)、そして予算に対してどれくらいの利益が出ているか伝えていました。財務諸表を話したうえで、施策がどうなっているかを伝えることが大事なのです。

業務・システムのフロー

逸見さん: 難易度としては経営戦略を作ることが一番難しいですが、作業負荷が一番高いのは業務・システムのフローの作成です。

私は、元セブン&アイHDのCIOである鈴木康弘さんに教わったやり方で、業務・システムフローを作成しています。

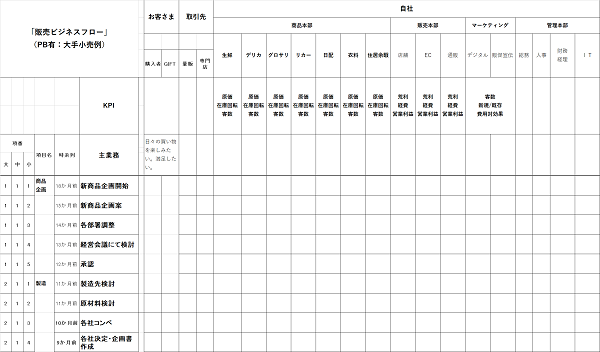

業務・システムのフロー図の雛形を配布しています。

LINE画面にて「フロー図」と投稿して下さい。

逸見さん: 横軸にプレイヤー(社内外の部署)を配置します。その際、一番左にお客様がいて、お客様に近いプレイヤーから順に並べていきます。「お客様⇒実店舗あるいはEC⇒商品部・販促部⇒物流会社⇒配送会社⇒システムベンダー」といった感じです。

縦軸には業務プロセスの流れを時系列順に並べます。

例えば商品を仕入れてネット販売する場合、ザックリと下記の業務プロセスが挙げられます。

- 商談をしてどの商品を売るかを決める

- 商品画像・仕様データをもらい、マスター登録してサイトに掲載

- 受注が入るとカード決済が発生

- 与信管理を通過して仮引当から本引当に変わる

- 帳票発行から出荷

ポイントとしては、返品・返金などのイレギュラーとしているケースも、しょっちゅう発生するものであれば、正規の業務・システムフローに入れることが大切です。イレギュラーにしてしまうから慌ててしまうのです。

矢印で「横のつながり」を作りつつ、「縦の時間の流れ」とともに業務を整理して表現します。私の場合、業務フローはまず大きいものを1つ作ります。目安として、A3サイズ1~2枚で収まるぐらいの粒度でいいでしょう。目的は各部署と業務内容を一覧で見ながら、どこで何が起きているのか把握することです。

そして、気になる部分に吹き出しなどを入れていきます。すると、各業務のつなぎ目に課題があることが多いことがわかると思います。実はいろいろなものを仕組化するよりも、業務のつなぎ目がスムーズになるように、業務を変えるか、仕組みを入れた方が、圧倒的に業務効率が良くなります。業務効率が良くならないと、お客様のことを考えることができません。

また大手企業の場合ですと、冒頭でもお話しましたように部門単位で相談されることが多いですが、会社全体で業務・システムのフローが見えないと、本当の原因がどこにあるかわからないため、場当たり的な対応となってしまい、いつまで経っても根本的な解決にはなりません。

EC店舗の在庫ロスによる機会損失が多いという相談を受けたのですが、よくよく話を聞いてみると、EC店舗の管理体制の問題ではなく、実店舗含めて、店舗ごとに在庫を持っていることが原因だったりします。

横持ちのコスト負担はどうするか、また横持ちして売った場合の評価はどうするか。そういったことを決める必要があります。根本的な原因は何かを知るためにも、業務・システムのフローを見える化することが重要です。

何よりもリピート分析が重要な理由

―― DXを推進していくと、様々なデータがとれるようになると思います。また、業務の効率化により、分析の時間がとれるようになるでしょう。その際、何から分析するのがいいでしょうか?

逸見さん: お客様を見分けられるユニークIDに紐づけて、リピート分析をしていくことが最初にやるべきことです。

ユニークIDは、ポイントカードやクレジットカードの利用履歴など、POSデータの中で識別できるフラグを指します。例えば、クレジットカードユーザーが15%いるなら、そのデータをもとにリピート分析をすることができます。

リピート分析ができないと、商品の売れ行きでABC分析をして、いい商品を仕入れるという戦略しかとることができません。過去に売れていた商品を仕入れたとしても、継続的に購入されるとは限りません。顧客は限られているからです。こういった理由で、大量に仕入れて失敗する企業は少なくありません。

今は昔みたいに市場が伸びておらず、逆に下がっている、停滞している時代です。だからこそ、リピート分析を行い、商品のライフサイクルと顧客のニーズを合わせていく必要があるのです。

また既に他の部門で実績が出ていれば、その事例を共有するようにしましょう。例えば、アプリを導入することで客単価がどうなったか、来店頻度はどう変わったかなど。その際、売上に影響する情報を数値で共有することが大事です。

DXを推進するにあたってのPDCA

逸見さん: 「経営戦略」と「財務諸表」「業務とシステムのフロー」を明確にするのに、だいたい3ヶ月ぐらいはかかるでしょう。しかし、それさえできれば、どこから手をつければ、現場が楽になり、お客様が喜び、数字が良くなるかがわかります。

また、その頃には他部署の状況を理解でき、進むべき方向性が見えてくるため、社内全体が同じ視点で話すことができるようになり、全社一丸となって動けるようになっていると思います。各部署の状況を把握しないうちに、ネット販売や、アプリを導入して失敗してしまうことが多いのはこういったことができていないからでしょう。

「経営戦略」と「財務諸表」「業務とシステムのフロー」は都度アップデータしていきます。小売の場合だと、13ヶ月あるとシーズナルの特性を含めて仕組み化できると思います。都度アップデートを行う際は全社の業務の機微を捉えなければならないため、DX担当者は他の業務との兼任ではなく、専任でないと成功は難しいでしょう。

私がDX支援のお手伝いをさせていただく場合、DX担当者の方に月間の予定表を作ってもらうようにしています。それを振り返ることで、去年の今頃は数字がどうだったか、どんな施策を考えたのかがわかると思います。

DXを推進するにあたって経営者と管理職に必要な心構えとは

―― 小売企業がDXを進めるうえで、まず一歩踏み出すために必要なこと、また、どのような心構えが必要になりますか?

逸見さん: DX化の成功は、経営者と中間管理職の方にかかってきます。経営者はDXを推進すると決めたからには最低でも1年間は挑戦してほしいと思っています。DX化は簡単にできることではありません。業務の変化に応える必要がある現場の方が一番つらいはずです。なので、せっかく頑張ったのに、半年ぐらい経ったところで、理由もわからずDX推進をやめられては納得がいかないでしょう。

一方、中間管理職の方には、どれだけお客様の満足を上げるか、それと同時に自分たちの業務改善を合わせてやるかを強く意識してほしいです。お客様のために新しいことを取り入れることはいいですが、業務が増えてしまい、現場がついていけなくなってしまいます。せっかくいいことをしていても、サービスは長続きしません。中間管理職の方は、新しいことと今までやっていたことをいかに取捨選択するかで、現場が走れるのです。

取材を終えて:デジタルにより顧客とのコミュニケーションがとりやすくなった

昔までは企業が一方的に発信するしかなかったですが、SNSの普及によりお客様も発信できるようになりました。そのお客様の声に対して、どのようにコミュニケーションをとっていくか、そして関係性を築き顧客からファンになってもらうことも大切だと逸見さんは話します。

逸見さんは、学生時代に本屋でアルバイトをされており、大学卒業後は三省堂書店に入社されました。その後、イー・ショッピング・ブックス社(現セブンネットショッピング社)立ち上げに参画します。ネット書店になって、逸見さんが一番驚いたのは、どのお客様が何の本を手に取り、どんな本を購入したかがわかることだと言います。

また実店舗では開店から閉店までバタバタしている余裕がないため、お客様とコミュニケーションをとることも難しいです。オンラインの接客は冷たいといわれますが、親切に対応できると逸見さんは話されました。それは実店舗と比べると時間がとりやすいため、お客様が求める情報を店頭よりも丁寧に伝えることができるからだそうです。

デジタルによって、顧客とのコミュニケーションはとりやすくなりました。顧客が何を求めているかも数値で見える化できるようになりました。

特に人口が減少し、市場が縮小傾向にある日本だからこそ、お客様とコミュニケーションを行い、お客様が何を求めているかを理解する。そのうえで、商品・サービスを改善してリピートをしてもらうことが大切だと感じます。

取材の最後に、逸見さんは、オムニチャネルやDXを推進しているつもりはなく、お客様に喜んでもらい、そこでお金をいただく、商売として当たり前のことをしているだけと話されました。オムニチャネルやOMO、DXなど、様々な言葉が生まれていますが、商売の本質はお客様と向き合うことであることに変わりがないのだと改めて思いました。

合わせて読みたい