ECにおける受注処理は、同梱物やギフト対応など、注文ごとに異なる対応が求められます。決められた発送時間がある中で、ミスなく物流担当者と連携を取るのは容易なことではありません。今回は受注処理を素早く、適切に行うための秘訣について、株式会社フューチャー・コミュニケーションズ(以下、フューチャー・コミュニケーションズ)の三宅涼太さんにお話しを伺いました。

この記事の目次

受注処理は時間との戦い!? システム導入で7割減に

――受注処理を行う際にボトルネックになる点として、何があげられるでしょうか?

三宅さん:受注処理を行う際、物流倉庫の担当者に出荷指示をする必要があります。ボトルネックになりやすい点はこの出荷指示に関する工程です。

カートシステムやOMS(受注管理システム)から受注情報を出力して、注文ごとに出荷指示の内容を記載します。それを物流倉庫の担当者にFAXやメールで伝えるのが受注処理の流れになります。

出荷指示といっても、その内容は事業者によって異なります。たとえば、単品通販の場合、同梱物を購入回数に応じて変える際は、お客様の情報に合わせた出荷指示をしなければなりません。また、ギフトの出荷指示であれば納品書に金額を記載しない、あるいは納品書自体を入れないなど、事業者の取り扱いジャンルや商品の販売方法によって指示の内容は様々です。

多くのECサイトが、何時までの注文でいつまでに発送する旨を記載しているでしょう。そのため、受注処理は時間との戦いになります。現場の方が手動で行うとなると、焦りによるケアレスミスや手作業が故に物流倉庫との連携ミスで誤発送を起こし、お客様にご迷惑をおかけしてしまうのです。

こういった業務課題を解決するためにWMS(倉庫管理システム)を導入してカートシステムやOMSと連携することで、受注処理の大半を自動化し、業務を大きく減らすことができます。

――注文数が少ないうちはいいですが、多くなると出荷指示を手作業で行うのは難しそうですね。WMSを導入することで、どれぐらい業務が楽になるのでしょうか? また、カートシステムやOMSとの連携の仕方についても教えていただきたいです。

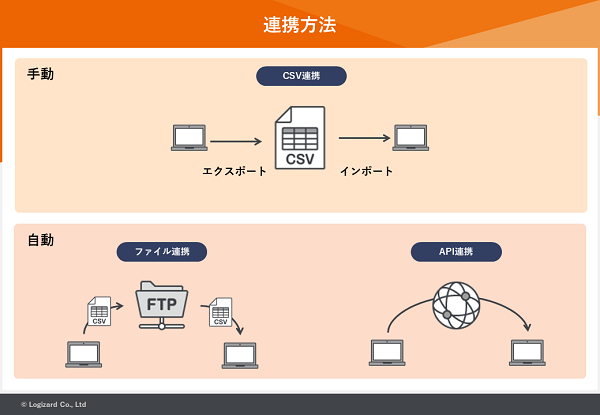

三宅さん:カートシステムやOMSとの連携の仕方にもよりますが、APIなどによる自動連携であれば、受注処理の業務時間を7割ぐらいは削減できるでしょう。残りの3割はお客様が住所などを打ち間違えていたり、備考欄に情報があったりする場合です。住所情報などの修正や備考欄の内容を見て対応してから、自動化で処理できない出荷指示を行います。

OMSと連携しているWMSは多いですが、カートシステムとの連携はそうではありません。そのため、複数のECモールや自社ECサイトを運営されている場合は、OMSを介してWMSを連携するのが良いでしょう。

OMSは複数ECサイトの受注情報や在庫情報を簡単に管理できるようにしてくれるため、ネットショップ一元管理システムとも呼ばれています。OMSを導入することで複数ECサイトの在庫を一元管理でき、在庫がないのに、注文が入ってしまうことを防ぐことができます。そういった目的であることから、OMSは様々なカートシステムと連携しているのです。

複数店舗を運営されている場合、WMSが運営している全てのECサイトと連携できるなら、OMSを無理に導入しなくても運営には問題ありません。しかし、OMSを導入することで、売上の集計をはじめ、経理処理が楽になります。EC運営に直接関与しないかもしれませんが、会社全体で見ると導入した方がプラスになることが多いと思います。

WMSの選び方やオススメのシステム

得意な部分や実装されている機能をチェック

――システムについて、いろいろと教えていただき、ありがとうございます。WMSを選ぶにあたってのポイントについて教えていただけないでしょうか。

三宅さん:WMSにはオンプレミスやクラウドなど様々な種類がありますが、よほどの理由がない限りはクラウドをオススメしています。WMSによって、得意な部分や実装している機能が異なるので、それぞれの特徴をしっかり押さえたうえで、導入するようにしましょう。「API連携ができるから」「UIが優れているから」という理由だけで選んではいけません。

たとえば、食品を扱っている事業者であれば、賞味期限管理や先入れ先出しの機能があるかはチェックすべき項目です。たとえ、機能があったとしても、実装されたばかりの場合は注意しなければなりません。物流倉庫側のオペレーションが対応できていなかったり、はじめのうちはシステムの不具合が起きてしまったりすることがあるからです。

また、APIをはじめ自動連携と一口にいっても、様々な項目があります。利用しているシステムとWMSが自動連携している項目に抜けがあると、結局受注処理の手間は減りません。少なくとも次に挙げる項目に関しては受注処理の流れに沿った具体的な運用をチェックしておくといいでしょう。「何の情報」を「どのタイミング」で連携するかを把握することがポイントです。自動連携できると聞いていたけど、一番自動化したい部分は手動連携だった、ということを防げます。

- 受注情報の連携

- 在庫情報の連携

- 出荷番号の連携

- 注文キャンセルに関する情報の連携

- カートシステム・OMSの情報変更に関する連携

最後に、WMSに不具合があると受注処理ができず、商品の発送が遅れてしまう可能性があります。何かトラブルがあった場合に備えて、サポート体制は確認したほうがいいです。

オススメのWMSとその特徴

――APIをはじめ、自動連携にも様々な項目があるのですね。三宅さんがオススメのWMSとその特徴について簡単に教えていただけないでしょうか。

三宅さん:私がオススメするWMSとしては、ロジザードZEROとLOGILESS、オープンロジが挙げられます。それぞれの特徴について説明します。

ロジザードZERO

ロジザードZEROは、API連携やファイル連携など、自動連携を積極的に進めていて、対応しているシステムの種類が豊富です。賞味期限管理や先入れ先出しの機能を実装しており、実績もあるため食品を扱っている事業者も安心して導入できると思います。また、同梱物管理の機能が使いやすいのも嬉しいポイントでしょう。

365日、ほとんどの集荷時間をカバーできる19時まで電話とメールでのサポートに対応しています。そのため、注文が多い傾向にある土日・祝日や平日の集荷前に万が一のトラブルがあっても迅速な解決が可能です。サポートはWMSに関することだけでなく、物流業務に関することや、物流倉庫会社選びについても相談に乗ってくれます。

他のクラウド型のWMSと比べると価格が高いと思われるかもしれませんが、圧倒的な実績と強力なサポート体制がその点を補って魅力的かと思います。

LOGILESS(ロジレス)

OMSとWMSが一緒になっているのがLOGILESSの特徴です。受注処理を行う際に、OMSとWMSが一緒になっていないと、2つのシステムを行き来しながら各情報を見て作業する必要があります。しかし、LOGILESSなら1つのシステムでできるので、作業効率が良くなるのです。EC事業者と倉庫事業者が1つのシステムを利用するため、毎日発生する受注~出荷までの人手作業が不要になり、ミスなくスピーディな自動出荷が実現できます。自動出荷率は90%以上です。

また、LOGILESSには定型業務を自動化する機能が搭載されているため、同梱物の管理を商品名や購入金額、購入回数など様々な条件で設定できるのもポイントでしょう。UIが非常にシンプルであることも選ばれる理由かと思います。

導入における注意点は、OMSとWMSが一体となっているがためOMSだけ別のシステムを使うことができないことや、訳あり品といった品質区分の管理ができないことです。LOGILESSを導入する際は、その点を加味する必要があるでしょう。

オープンロジ

Shopifyとの連携に強いのがオープンロジの特徴です。WMSの連携作業は通常煩雑な場合が多いですが、オープンロジだと1~2回のクリックでShopifyと連携ができます。そのため、カートシステムをShopifyにしてサイト運用する際は、オープンロジを選択することが多いです。

また、物流倉庫会社をオープンロジ側で選定してくれるのも他のWMSにはないところでしょう。オープンロジにお願いすれば、物流倉庫会社と直接やりとりすることなく、物流業務を全てやってもらえる利点はあります。

しかし、規模が大きくなると細かい物流業務の運用面で相談したいことが増えてくると思います。そのため、物流倉庫会社と直接連絡できないことがネックになってしまうこともあるかもしれません。

システムを導入した後の運用について

――各社のWMSについて教えていただき、ありがとうございます。それぞれ特徴があるので、自社に合わせて選びたいですね。WMSを導入した後の運用面で気をつけておくべきことはありますか?

三宅さん:特にECモールに多いのですが、APIのライセンスキーが1ヶ月ごとに変わります。そのため、一度API連携したからと安心せずに、定期的に更新を行うことが大事です。

また、先ほどお伝えしたように、APIなどの自動連携にも様々な項目があります。APIでWMSとカートシステムを連携したとしても、注文情報などによっては取り込めない項目があります。たとえば、カートシステムの中には購入者とは別の配送先に商品を送れる複数配送先注文という機能があるのですが、OMSやWMSによっては注文情報を取り込む際に連携エラーが起きます。ギフトで使われることが多い機能であるため、普段ギフト注文が少ない事業者の場合は抜け漏れが出ないよう、特に注意する必要があるでしょう。

できれば土日・祝日や平日の夜もエラーが出ていないか確認するほうがいいと思います。トラブル発生から検知まで時間が開けば開くほど、対応が大変だからです。土日祝の対応ができない事業者はRPA(ロボットによる業務自動化)ツールを活用するのも手でしょう。たとえば、WMSでエラーが発生した場合、アラートの通知が担当者に行くように設定することで、休日のエラー確認をなくすことが可能です。

また、受注処理を外部に委託するのも選択肢の一つに挙げられます。弊社のように24時間365日対応しているところがありますので、そういった支援事業者を活用すると良いでしょう。

事業が拡大することで追加したい機能などが増え、システムを見直す必要が出てくるかと思います。基本的にはWMSは変えずに、カートシステムやOMSなどを変更することで対応することを私は勧めています。特に物流倉庫会社に委託している場合、WMSを変えることは物流倉庫会社を変えることに繋がるからです。

ECのバックヤード業務はWMSが軸になります。そのため、より良く運用したいのであればWMSを選んだ後に物流倉庫会社を選ぶのが良いと私は思います。

インタビューを通して:運用目線を持っている支援事業者に相談しよう

システムは導入して終わりではなく、いかに活用するかが大事になってきます。そのため、運用目線で選ぶことが大事です。

フューチャー・コミュニケーションズは元々、コールセンターの会社として受注処理をメインで行っていました。しかし、WMSの自動連携がうまくいかないがために、無駄な工数が発生していたと三宅さんは言います。だからこそ、現場の改善提案をするサービスが提供できれば、事業者も嬉しいし、委託を受ける業務もスムーズに進行できるようになると思ったそうです。今では、受注処理の代行だけでなく、ECシステムの設計までを支援されています。

受注処理についてお困りの方は、フューチャー・コミュニケーションズに相談してみてはいかがでしょうか。運用する上で、中立的な立場でクライアントに合ったものを提案してくれるでしょう。

▼株式会社フューチャー・コミュニケーションズに受注処理を相談したい方はこちら

https://future-coms.com/service/makaseru-ec/

また、WMSや倉庫の選定など物流周りについてお困りの方は、ロジザードに話を聞いてみるといいでしょう。ロジザードは自社のWMSを無理に勧めないこともあり、三宅さんもよく相談をしているそうです。安心して話を聞くことができるため、まずは自社の物流課題を投げかけてみるといいと思います。

合わせて読みたい