コマースピック読者の皆様、初めまして。Tempura technologies株式会社の上田です。

今回は、今、中東エリアに参入をすべき理由というタイトルで昨今の中東エリアのトレンドや長期ビジョンについてお話をさせていただきます。

日本における中長期のトレンドとして国内生産年齢人口の減少なども危惧される中、より海外展開が必須となる上で、市場としても大きなポテンシャルのある中東エリアについて魅力をお伝えできればと思います。

上田 剛大

Tempura technologies株式会社

共同創業者 / 取締役

2020年にSansan株式会社へ中途入社し、個人向け名刺管理アプリeightの新規ソリューションのBizDevとして従事。その後、2022年にTempura technologiesを共同創業し、web3やAIを活用したソリューションを提供。自社プロダクトとしてロイヤリティプラットフォームやマーケットプレイスを構築し、エンタメ、化粧品、日用品、電化製品メーカーの海外支援(GMV最大化)を支援。現在はドバイ子会社設立と韓国企業への出資も踏まえTempura technologies Groupとして主に中東エリアへの海外支援を注力している。

会社ホームページ:https://tempuradao.xyz/

近年、急速なデジタル化と経済多角化の進展により、「次なる成長マーケット」として注目を浴びている中東エリア。中東といえば石油が豊富な地域やサッカーに詳しい方でしたら大金を払ってヨーロッパから有名選手を獲得している(おそらく誰しも一度は聞いたことがあるかもしれないクリスティアーノ・ロナウドも今はサウジアラビアリーグでサッカーをしています。)というイメージがあるかもしれません。

実は現在中東エリアはこれだけでは語りつくせないそのほかの魅力がたくさんあります。たとえば、若年層の多さや高いスマートフォン普及率、さらには政府の積極的な改革姿勢などが相まって、EC市場が大きく伸びているのです。当コラムでは数字や具体的な成功事例、SNSトレンドなどを交えながら「なぜ今、中東市場へ参入すべきなのか」を幅広い観点で紹介していきたいと思います。

市場規模と成長率が示すポテンシャル

■ 中東のEC市場規模

- 2022年の中東地域におけるEC市場規模

Statistaのレポート(2022年)によると、中東地域全体のEC市場規模は約490億ドル(約6.5兆円)に達したとされており、これは以前の2019年時点(約220億ドル)と比べると、わずか数年で倍以上に市場が拡大されてきたことになります。 - 今後の予測

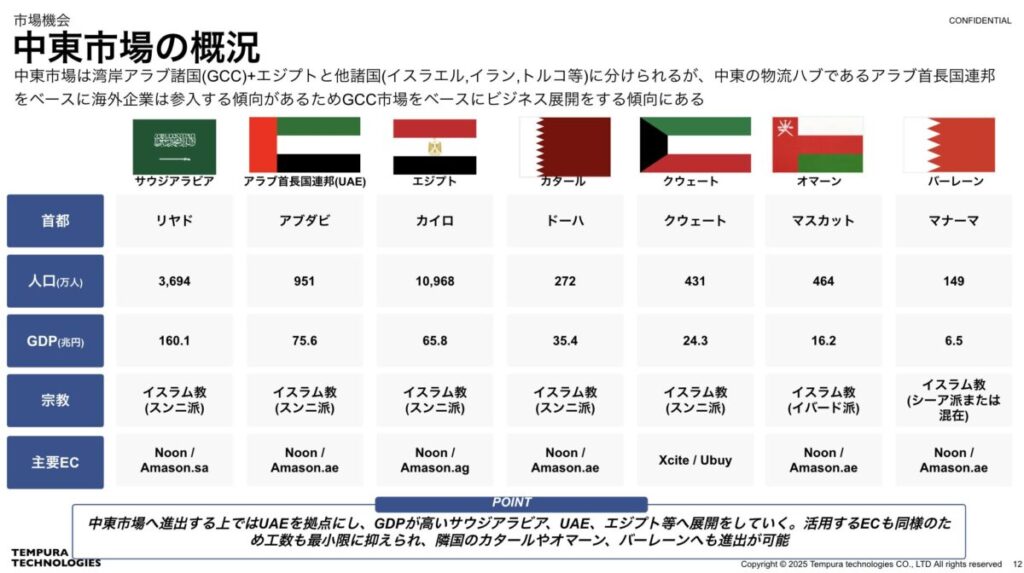

同じくStatistaやeMarketerの予測では、2025年までに中東のEC市場は750億ドル以上に達する可能性があると示されており、これは年平均成長率(CAGR)で見ても10%以上になる計算で、世界平均を上回る伸び率です。特にサウジアラビアやUAE(アラブ首長国連邦)といった主要国は、インフラ整備や政策支援を背景に、今後さらに市場規模が拡大するとみられています。特にUAEは「中東エリアの物流のハブ」として欠かせない地域のためEC市場においても重要な地域となっています。

■ 若年層が牽引する消費意欲

- 人口構成の特徴

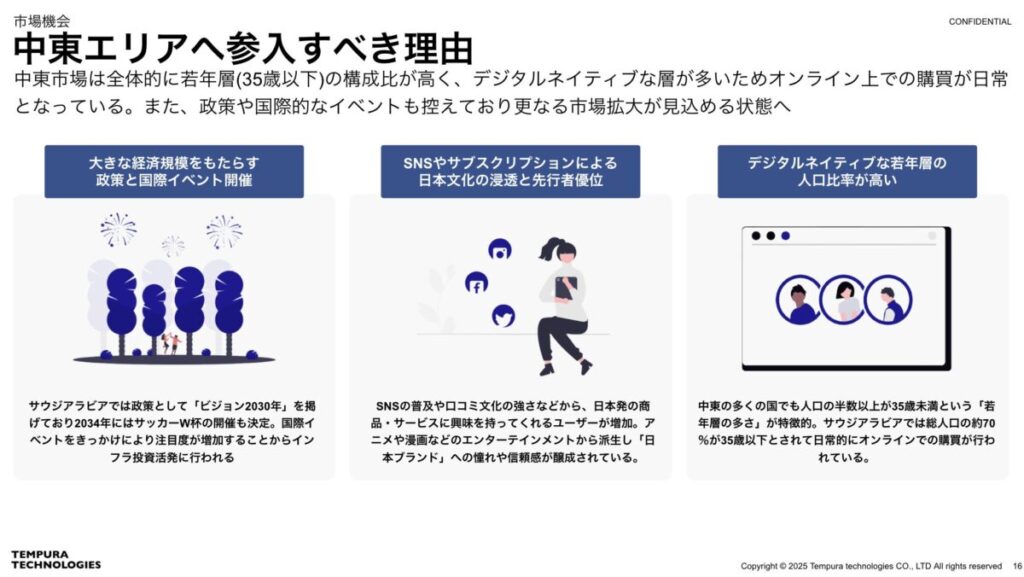

直近の越境EC市場で東南アジア(主にベトナムやインドネシア)の人口構成に注目が集まっている印象ですが、実は中東の多くの国でも人口の半数以上が35歳未満という「若年層の多さ」が特徴的です。たとえば、サウジアラビアでは、総人口の約70%が35歳以下とされています(世界銀行データ、2021年)。この若い世代はスマートフォンやSNSを日常的に活用し、オンラインでの買い物にも抵抗が少ない傾向があります。日本でも著名なSNSであるInstagramやTikTokは勿論のこと、Snapchatなど中東ならではのSNSも活用頻度が高くなっています。 - モバイルファーストの文化

さらに、若年層が多いこともあり中東ではPCよりもスマートフォンからインターネットを利用する「モバイルファースト」なユーザーが多いと言われています。GSMAの報告(2021年)によると、サウジアラビアのスマホ普及率はおよそ90%に達しており、UAEでは95%以上とも言われています。こうしたモバイルファースト = デジタルネイティブ層が多い環境が、EC事業者にとっては大きな追い風となるのです。

政策支援と経済多角化が後押し

■ サウジアラビアの「ビジョン2030」

- 脱・石油依存への本気度

もしかしたら少し耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが中東の中でも存在感が大きいサウジアラビアが掲げる「ビジョン2030」は、石油収入に依存しない経済構造への転換を目指す大規模な改革プランがあります。「ビジョン2030」は政府主導で観光やエンターテインメント、テクノロジー分野への投資を強化しており、その一環としてECやデジタルサービス分野の育成にも力が注がれています。日本ではエンターテインメントの領域で名探偵コナンが現地で上映されたり、チームラボ社がサウジアラビアに「チームラボボーダレス ジッダ」などをオープンしています。 - 規制緩和と投資誘致

元々輸入文化が強い中東ですがより外資企業が参入しやすいよう、規制緩和や税制優遇措置が進められているのも特筆すべきポイントです。実際、多くの海外企業がサウジアラビアやUAEに現地法人を設立し、新規事業やECサイトの運営に乗り出しています。こうした支援策は、今がまさに「先行者利益」を得られるタイミングであることを裏付けると言えるでしょう。

■ UAEなど他国の取り組み

- UAE(アラブ首長国連邦)

ドバイやアブダビを中心としたインフラ整備は世界トップクラス。物流や金融サービス、IT技術が集約され、EC事業者にとって魅力的なビジネス環境が整いつつあります。2018年にはドバイ政府が「Dubai E-commerce Strategy」を発表し、EC企業誘致に向けた具体策を打ち出しています。 - カタール・クウェート・オマーンなど

規模はやや小さいものの、経済成長率が高い国が多く存在します。特にカタールは2022年にサッカーW杯を開催し、インフラ投資や国際的な認知度向上が加速。今後のEC市場拡大が期待される国の一つです。

中東エリアでのSNS事情

■ 中東エリアで人気のSNSとは?

- X(旧:Twitter)

サウジアラビアにおけるXの普及率は非常に高く、Global Media Insight(2022年)によると、世界トップクラスの利用率を誇るとされています。ニュースや時事問題への関心が高い国民性から、企業アカウントをフォローしてキャンペーン情報を収集するユーザーも少なくありません。この傾向は日本にも少なからず似ているのではないかと個人的には思っています。 - Instagram

ビジュアル重視の文化やファッション、ビューティー関連の需要の高さもあり、Instagramは特にUAEやカタールなどの若者層を中心に大人気です。トレンドやブランドイメージを発信しやすいプラットフォームとして、多くの企業がマーケティングに活用しています。こちらに関してもそこまで日本と大きく変わらない印象です。 - Snapchat

欧米では一時期のブームほどではないものの、中東では根強い人気があり、特にサウジアラビアの10~20代に支持されています。気軽に写真や動画を共有することで「友達感覚」のコミュニケーションができるため、インフルエンサーとのコラボ施策が成功しやすいといわれています。Snapchatは一時期日本でも流行しましたが、現地点では一時期よりは落ち着いた印象のため、中東ならではのSNSの一つであると思います。 - TikTok

世界的にユーザー数が急増しているTikTokは、中東でも例外ではありません。ダンス動画やショートクリップ形式での商品紹介が支持されやすく、バイラル効果を狙ったキャンペーンを行う企業が増えています。TikTok自体は皆さんもご存じの通り日本でも今では欠かせないマーケティングチャネルになっているかと思い、こちらも大きな差分はないかと思っています。

中東エリアへ参入する上でも日本同様にSNS活用は重要な要素になることは間違いありません。期待する効果自体もリアルタイムでの情報拡散、ターゲティングのしやすさ、インフルエンサーとのコラボレーションなど大枠の目的は同様です。

物流インフラとハラール認証の重要性

■ 進化する物流ネットワーク

- 主要ハブ空港・港湾の整備

ドバイ国際空港は世界有数のハブ空港として知られ、物流拠点としての利便性も年々高まっています。さらにサウジアラビア政府も港湾設備に大規模な投資を行い、国際貨物の流通をスムーズにする取り組みを強化しています。IMFのデータによれば、中東全体で見ても物流関連への投資はこの10年間で約2倍に増加しているとのことです。 - クロスボーダーECへの取り組み

物流企業も海外EC向けに特化したソリューションを提供しており、倉庫保管からラストワンマイル配送までワンストップで利用可能なサービスが増えています。配送期間の短縮やコスト削減が進んでいるため、日本企業にとっても参入ハードルは確実に下がっていると言えます。

■ ハラール認証の理解が欠かせない

- ハラール認証とは?

イスラム教の教えに基づき、許されているもの(ハラール)だけを使用・製造した食品や化粧品などに対して与えられる認証のことです。ハラール認証を受けていない製品も国や事業者によって異なりはありますが、オンライン上で販売することは可能になりつつあると言う情報もあります。イスラム圏を含む中東市場での販売戦略を考える際には、食品やコスメにおいては「ハラール認証」がカギになるケースが多々あります。※店舗へ卸売をする場合は必須になります。 - 取得プロセスの概要

一般的には、製造工程や原材料にハラーム(イスラム法で禁止されているもの)が含まれていないかを厳格に審査されます。認定団体によって若干の差がありますが、多くの場合、書類審査から現地検査、継続監査という流れで進行し、取得には数か月を要することが多いです。もちろん、ブランド・メーカーごとに異なりますがマレーシアやインドネシアに過去もしくは既に進出されている企業は既にハラール認証をとっていることもあり、その場合は中東エリアへの参入も可能です。 - 企業にとってのメリット

上述している通りハラール認証を取得することで、イスラム教徒の消費者からの信頼を獲得しやすくなります。またこちらも重複にはなりますが、ハラール対応の製品は中東だけでなく、インドネシアやマレーシアなどその他のイスラム教徒が多い国でも販売可能になるため、グローバル展開を考える上でも強みとなるでしょう。中東エリアだけでなくハラール認証を取得する上で販売できる市場が格段に大きくなることは間違いありません。

今が参入のタイミングである理由

■ 2034年W杯サウジアラビア開催への期待

2023年に正式発表されたように、2034年のサッカーW杯がサウジアラビアで開催される見込みとなりました。W杯開催はインフラ投資や観光客の増加をもたらすため、経済効果が非常に高いとされています。特に大規模イベントの前後は消費が活発化し、グッズや関連サービスの需要が爆発的に伸びる可能性が高いです。こうした国際イベントが多い時期に合わせてEC参入を進めておくと、認知度向上と売上増の両面で恩恵を得られるでしょう。もちろん、前述しているとおりサウジアラビアが掲げる「ビジョン2030」もあり、間違いなく中東エリアは今後急拡大が見込める市場の一つとなってきます。

■ SNSやサブスクリプションによる日本文化の浸透

SNSの普及や口コミ文化の強さなどから、日本発の商品・サービスに興味を持ってくれる消費者も増えています。特にアニメや漫画、アイドル文化など日本のポップカルチャーに親しみを感じる若者が多く、「日本ブランド」への憧れや信頼感を持つ人も少なくありません。エンターテインメントが流行すると確実に日本ブランドに対してのイメージは上がるため、参入する上で良い機会と言える状況となっています。

■ 先行者利益の獲得可能性が高い

日本企業にとってはまだまだ「未知の市場」というイメージがある中東エリアですが、実は欧米や韓国、中国系の企業はすでに続々と進出を進めています。市場規模が拡大する前の今の段階で参入することで、ブランドイメージの確立や現地パートナーとの関係構築など、多くのアドバンテージを手にできる可能性があります。

まとめ

ここまで、中東エリアへ参入すべき理由を数字や具体的な要因、さらにSNSトレンドやハラール認証などの切り口から見てきました。石油依存からの経済多角化を目指す国々の積極的な政策支援や、若年層のスマートフォン利用率の高さなどが相まって、中東エリアのEC市場はこれからも高い成長を続けることが期待されています。

- 市場規模

2022年には約490億ドルに達し、2025年には750億ドルを超える可能性。 - 若年層の多さ

サウジアラビアでは35歳以下が人口の70%と若く、オンライン消費が活発。 - SNSの強み

XやInstagram、Snapchat、TikTokなど、多様なSNSでの情報拡散が可能。 - 物流・政策

物流インフラの整備や税制優遇など、海外企業が事業展開しやすい環境が整いつつある。 - 「ビジョン2030」や2034年W杯による経済効果

政策や世界的イベントの開催が、さらなる投資と消費を後押しすると予測される。

もちろん、実際に参入を決めるには各国ごとの詳しいリサーチやビジネスパートナーの選定、ハラール認証の取得など、さまざまなステップが必要になります。しかし、これだけのポテンシャルと政策的な後押しがある中、早めに準備を始めておくことは大きなメリットをもたらすはずです。

本コラムでは「なぜ今、中東なのか?」という視点を中心にまとめました。次回以降は、具体的なECモールの選び方や物流・在庫管理のポイント、ハラール認証の詳細な取得方法など、より実務に近いテーマを取り上げていきたいと思います。少しでも皆さまの海外進出や事業拡大のヒントになれば幸いです。ぜひ、このタイミングで中東エリアへの参入を検討してみてはいかがでしょうか。

会社ホームページ:https://tempuradao.xyz/

あわせて読みたい