この記事の目次

年々増加傾向の不正注文

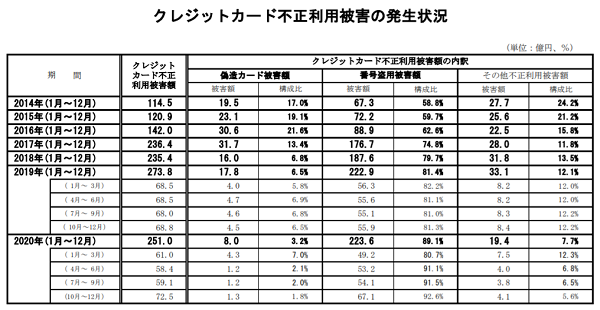

EC市場の拡大に伴い、不正注文は年々増加傾向にあります。日本クレジット協会の調査によると、2020年度のクレジットカード不正利用の被害額は251億円と前年比8.3%減少していますが、偽造カード被害額が大きく減少したからであり、全体の9割近くを占める番号盗用被害額は223.6億円と前年と比べて増えています。

ECにおける不正注文では、クレジットカード情報の不正利用やいたずら目的での注文、転売目的の大量注文など様々な種類があります。

そこで、この記事ではどんな不正注文があるのか解説しつつ、代表的な不正検知システムについて紹介していきます。

ECにおける不正注文とは

以前はブランド品などの高額な商品が狙われる傾向にありましたが、現在はその傾向が薄れており、あらゆる業界の商品が狙われるようになってきています。不正注文の種類も増えてきており、事前に不正注文を防ぐことは難しいのが現状です。

代表的な不正注文の種類は以下の通りです。

- なりすまし注文

- いたずら注文

- 転売目的の注文

まずは、どんな不正注文が行われる可能性があるのか、代表的な不正注文の種類をそれぞれ解説します。

なりすまし注文

不正注文で最も多いのは、クレジットカード情報が第三者に盗まれてしまうことによる「なりすまし注文」です。なりすまし注文は、クレジットカード保有者に請求がいくまでしばらく気づかない可能性があるので、注意が必要です。

普段からクレジットカードの請求を確認している消費者は、身に覚えのない支払いに気がつくかもしれませんが、なりすまし注文では発覚されにくい金額の決済が繰り返されることが多いので、長期間発覚がされづらいケースもあります。 なりすまし注文が発覚すると、クレジットカードの請求は無効になります。つまり、商品代金を回収できないまま商品だけを失ってしまうので、EC運営者にとって被害額の大きくなってしまいます。

特にEC事業者にとって最大のリスクは、ハッキングを受けて顧客のカード情報を漏洩させてしまうことです。なりすまし注文を検知するシステムに加えて、原因となる情報漏洩を防ぐためにセキュリティを強化してECサイトを運営することが大切です。

いたずら注文

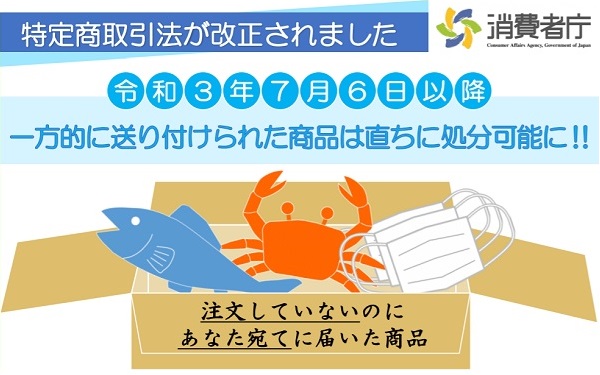

次に「いたずら注文」とは、実在する第三者の名前や住所・連絡先などの情報を利用して勝手に注文することです。

ECサイトに代引き決済を導入している場合は注意が必要です。第三者が代引きで注文して、個人情報を利用された人に身に覚えのない商品が届き、請求される悪質ないたずらです。いたずら注文の場合も、発送先から受取拒否をされてしまうので、送料や代引手数料、梱包資材費用などを負担しなければなりません。

いたずら注文を行う目的として考えられるのは、特定の個人やEC事業者に対する嫌がらせ、もしくはアフィリエイターが不正に報酬を得るために行っていることです。

単純ないたずらを防ぐことは難しいですが、アフィリエイターの不正であれば、提携者の審査を厳しくしたり、報酬発生条件を見直したりすることで対策できます。

転売目的の注文

「転売目的の注文」に関しては、なりすまし注文やいたずら注文と違い、クレジットカードの不正利用ではありませんが、EC事業者にとって利益が圧迫されてしまうため、死活問題といえるでしょう。

特に健康食品や化粧品などの定期通販をおこなっているEC事業者のお試し価格商品や、初回割引商品は、市場価格よりも安価であるため、転売のターゲットにされやすいです。

お試し価格商品や、初回割引商品はLTVを加味したうえでの価格設定となっているため、転売目的で購入されてしまうと、利益率に影響を与えてしまいます。また、ブランドの価値も損なわれてしまうでしょう。

他、不正注文の詳細は下記の記事にて詳細を紹介しています。

不正検知システムとは

紹介した不正注文を防ぐには、本人認証やセキュリティコードの認証、不正注文の配送先情報の蓄積などに取り組むことが基本です。しかし、それだけでは防ぎきれない不正注文も多いので、被害額が大きい場合は、不正検知システムを導入して対策を行います。

不正検知システムとは、ユーザーの属性や行動を分析して取引のリスク評価を行い、不正な取引であるかを判定できるものです。代表的な不正検知システムは以下の通りです。

- ASUKA(アスカ)

- at score(アットスコア)

- O-PLUX(オープラックス)

不正検知システムを導入することで、不正注文や転売注文を減らすことができます。また、審査時間削減による工数やコストの削減が期待できるでしょう。

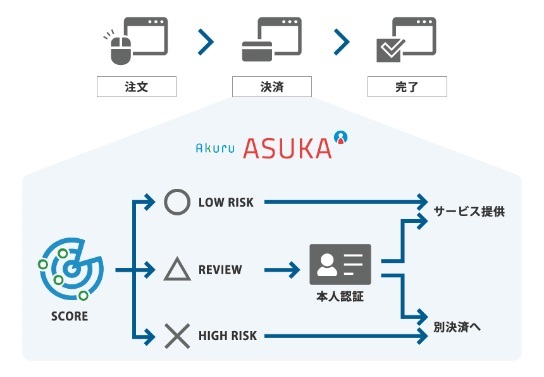

ASUKA(アスカ)

ASUKA(アスカ)はクラウドサービス型の不正検知システムで、プラットフォームに囚われず迅速な導入が可能なサービスです。徹底したシステムとオペレーションによって、申込みから導入まで最短1〜2週間での利用を可能にしています。

旅行・アパレル・家電など様々な企業・業種でASUKAが活用されており、ANAやアーバンリサーチ、ナノユニバースなどの導入実績があります。ASUKAは独自の本人認証ツールを提供しており、決済前に不正アクセスを排除できます。

ASUKAの料金は、決済数に応じた従量課金制ではなく、固定価格制を採用しているので、予算管理をしやすい特徴があります。

ASUKAのより詳細な情報や特徴について下記より資料をダウンロードし、チェックしてみてください。

at score(アットスコア)

at score(アットスコア)はインフォコム株式会社が提供する不正検知システムです。従量課金制を採用しているため、注文件数が少ない場合はコストを抑えて利用できます。

at scoreの機能は以下の通りです。

- AI与信エンジンによる不正注文の判別

- 柔軟な与信業務支援機能

独自のAI与信エンジンを搭載することで、注文データの微妙な違いから不正注文を自動判別することが可能になっています。また、過去の注文データを元にして、不正リスクをスコア化し与信審査の制度を向上させています。

at scoreの料金プランは以下の2種類です。

- スタンダード:月額4万円

- プレミアム:月額8万5千円

プランに応じて与信件数ごとの金額が対応件数が異なるため、詳細な金額については直接お問い合わせを行ってください。

at scoreでは1ヶ月間の無料トライアルから使い始めることができるので、機能に不安がある方でも実際に利用してから契約を決められます。無料トライアルは、ヒアリングから環境構築、利用方法のレクチャー、評価レポートの提出までサポートしてもらえます。

O-PLUX(オープラックス)

O-PLUX(オープラックス)はかっこ株式会社が提供するクラウドサービス型の不正検知システムです。ユーキャンやラコステ、カインズ、アニメイトなど過去に20,000件を超えるサイトへの導入実績があります。

O-PLUXで解決できることは以下の通りです。

- 不正注文を未然に止めてチャージバックを防止。不正を95%削減

- 審査作業を自動化して目視チェック負担軽減

- 複数の人物になりすます転売ヤーを見抜ける

- アフィリエイト報酬や初回割引を狙う複数・大量登録を防止

O-PLUXの料金プランは以下の2種類です。

- スタンダード:初期費用30万円:月額3万円

- プレミアム:初期費用50万円:月額10万円

また、サービスの詳細に関しては下記から資料のダウンロードが可能です。

まとめ

今回はECサイトにおける不正注文の種類と、代表的な不正検知システムについて解説しました。EC事業者は不正注文を検知し、事前に防ぐ対策をとる必要があります。不正注文を放置してしまうと、被害額が大きく膨れ上がる可能性もゼロではありません。

ECサイトをトラブルなく運営していきたい場合は、この記事で紹介した不正検知システムを活用してみてください。

合わせて読みたい