この記事の目次

景品表示法(景表法)とは

景品表示法とは、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」のことを言います。消費者が良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を作るための法律です。

実際よりも商品をよく見せる表示や過大な景品がついてしまうと、消費者が質の悪い商品に手を出していまいます。商品の品質や価格、内容を偽った表示が行われないように、厳しい規制を行ったり、過大な景品類の提供を防ぐために最高額を制限したりするなど、一般消費者の利益を保護しているのです。

正式名称に含まれている「表示」と「景品類」とは何を示しているのでしょうか。

表示とは

「事業者が商品・サービスの内容、取引条件について行う広告等の表示」と消費者庁が定義しています。

具体的には

- チラシ

- パンフレットや説明書

- ポスターや看板

- 新聞や雑誌に掲載された広告

- テレビCM

- ウェブサイト 等

と消費者庁は示しています。電話や訪問の際に伝えられるセールストーク、インターネット上の広告やメールも表示に含まれています。

表示は大きく分けて優良誤認表示と有利誤認表示の2種類に分けられます。意味や事例について解説していきます。

優良誤認表示と有利誤認表示

商品の品質や価格の情報は、消費者が購入の選択をする際に重要な判断材料になります。正しく伝えないといけない情報を、実際よりも優良または有利であるかのような表示をすると、消費者は正しい選択ができなくなってしまいます。景表法では不当な表示を禁止しているのです。

優良誤認表示とは

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示を指します。大きく下記の2つに分けられています。

1.内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示

例:

- 格付けのない牛肉をA5ランクと表示

- 外国産のはちみつを国産品と表示

- 添加物を利用しているが無添加と表示

- 根拠がないダイエット効果を謳うサプリの表示

- 即日配送と表示しているが普段から即日配送体制が整っていない場合 など

2.内容について、事実に相違して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示

例:「弊社のみの特許技術」と特許未取得で競争事業者が同様に利用している場合など

商品を売ろうと思うあまり、根拠や裏付けのない効果効能を謳う表示を行ってはいけません。実際に効果がある商品であれば、手間や時間、費用はかかってしまうものの然るべき機関へ依頼を行いましょう。

ダイエット効果を謳うものや肌質改善など、効果効能を謳う商品については不実証広告規制により、合理的な根拠がない効果効能の表示は優良誤認表示と見なされてしまいます。そのため、根拠や裏付けを実証しなくてはなりません。

提出する根拠資料に必要な「合理的な根拠」について、どのような資料であれば合理的根拠を示すものに当たるかの考え方が明らかにされています。「不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針」に記されているので、本文最下部の参照より確認いただき、弁護士や専門家に相談の上、ガイドラインに沿った根拠資料を作成すると良いでしょう。

有利誤認表示とは

商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示を指します。大きく下記の2つに分けられています。

1.取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

例:

- 販売実績のない通常販売価格を表示して販売価格を安く見せる

- 税込み1,000円で100種類から選び放題と表示しているが1,000円で選べるのは10種類で他は別料金

- 通常価格を一時引き上げて値下げしたことにより大幅な値下げを表示する

- 懸賞企画の景品類が表示数分提供されない

- 期間限定価格と書いているが実際は同様の値引きをほとんどの期間行う など

2.取引条件について、競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

例:業界最大容量と表示しているが他社商品と同程度の内容量の場合 など

有利誤認表示は、セールや期間限定のキャンペーンを行う際に気をつけなければならないことが多いかと思います。例えば、通常価格を記載した割引価格との二重価格表示はうっかりミスで違反につながってしまいます。楽天市場などモールではシステム化されている通常価格との二重価格表示ですが、自社サイトであれば自由に表記できてしまうため変更を忘れないよう気をつけましょう。

その他の不当表示について

一般消費者に誤認される恐れがあるとして指定されている不当表示は下記の6点です。

- 無果汁の清涼飲料水等についての表示

- 商品の原産国に関する不当な表示

- 消費者信用の融資費用に関する不当な表示

- 不動産のおとり広告に関する表示

- おとり広告に関する表示

- 有料老人ホームに関する不当な表示

特にECサイトの運営との関わりが深いものとしては、おとり広告に関する表示が挙げられるでしょう。「10点限り!」「先着3名!」といった表示をしているにも関わらず、商品の数が少ない場合や用意されていない場合は不当表示になってしまいます。

景品類とは

「顧客を誘引する手段として、商品・サービスの取引に付随して、相手方に提供される物品、金銭等の経済上の利益」のことを指します。

一例として、

- 一定金額以上の買い物をした人に抽選で提供される商品

- 来店社にもれなく提供される粗品

- 商店街の福引きセールで提供される旅行券

と消費者庁は示しています。

顧客に提供する景品類の価格は、景品類が市販されている場合は通常購入できる価格で設定を行い、市販されていない場合は類似品の市場価格から勘案して算定する必要があります。細かい点にはなりますが、取引金額の基準となる価格と景品類の価格は税込みで算定を行います。

次の場合は、景品類ではなく値引きと見なされるため、景表法の対象となりません。

- ○個以上の購入で△円引きや商品Aの購入で商品Bが○%引きといった、購入条件を満たしたときに、支払うべき対価を減額する場合

- 購入金額から○%のキャッシュバックのような、支払った代金について割戻しをする場合

- 商品Aを2つ購入でもう1つ無料のような、同一商品を付加して提供する場合

いずれの場合も取引通念上だと認められる基準に従うことが条件となっていますが、その基準が明記されていないため、過去の事例に則って無理のない範囲で販促施策は検討する必要があります。

景品類は「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」に分かれており、この点の理解が不足していると、実施する販促施策が違法になる可能性があるため、注意が必要です。

一般懸賞とは

商品の購入者へ、くじのような偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することを指します。

例としては、

- 抽選券やじゃんけんの勝敗による提供

- 一部の商品にのみ景品類が添付されていて、外観で判断できない場合

- パズルやクイズの正誤による提供

- 競技、遊技等の優劣による提供

等が挙げられます。

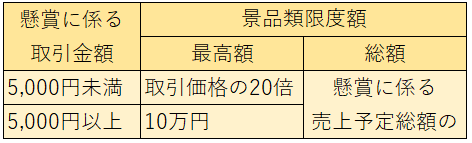

提供する景品類の限度額は下記のように定められています。

例えば、「3,000円以上お買い上げの方に抽選で金券をプレゼント」というキャンペーンを打ち出す場合、一人あたりにプレゼントできる金券の最高額は、抽選の対象となる金額の3,000円の20倍である6万円となります。また、提供できる景品類の総額は、このキャンペーン期間に発生する売上の2%です。仮に期間中、1,000万円の売上効果が想定される場合は、総額で20万円分の景品を用意することができます。

共同懸賞とは

商店街や一定の地域内の同業者が共同して行う懸賞を指します。

消費者庁では例として、

- 一定の地域(市区町村等)の小売業者又はサービス業者が共同で実施

- 中元・歳末セール等、商店街が共同で実施(年3回、70日まで)

- 「電気まつり」等、一定の地域の同業者が共同で実施

の3つを挙げています。

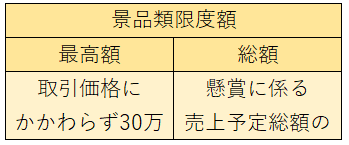

提供する景品類の限度額は下記のように定められています。

一般懸賞と同様に、最高額および総額の定めがあります。単一の事業者で実施する懸賞とは異なるため、最高額や総額が一般懸賞より高くなっています。

総付景品とは

商品の購入者や来店者に対し、もれなく提供する景品を指します。

- 商品の購入者全員にプレゼント

- 来店者全員にプレゼント

- 申込みや来店の先着順にプレゼント

といった例が挙げられていますが、下記については景品規制が適用されないため、景品類とは見なされません。

- 商品・サービスの販売に必要な物品・サービス

- 見本、宣伝用の物品・サービス

- 自店又は自店と他店で共通して使用できる割引券

- 開店披露、創業記念等で提供される物品・サービス

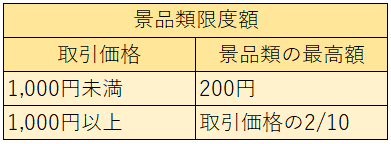

総付景品の場合、提供する景品類の最高額は下記のように定められています。

※取引を行わない来店者への提供の場合、景品類の価格は原則100円となります。

楽天ポイントやTポイントのように特定のマーケットプレイスで商品を購入した際に付与されるポイントの場合、自店だけでなく他店でも共通して支払いの一部に充当できるポイントは景品類に該当します。マーケットプレイス上でのポイント付与は総付景品の考え方では最大20%となりますが、正常な商慣習に照らして認められる範囲であれば、20%を超えるポイント還元を自店の負担で行う分には可能となるのです。

違反した場合の罰則は?

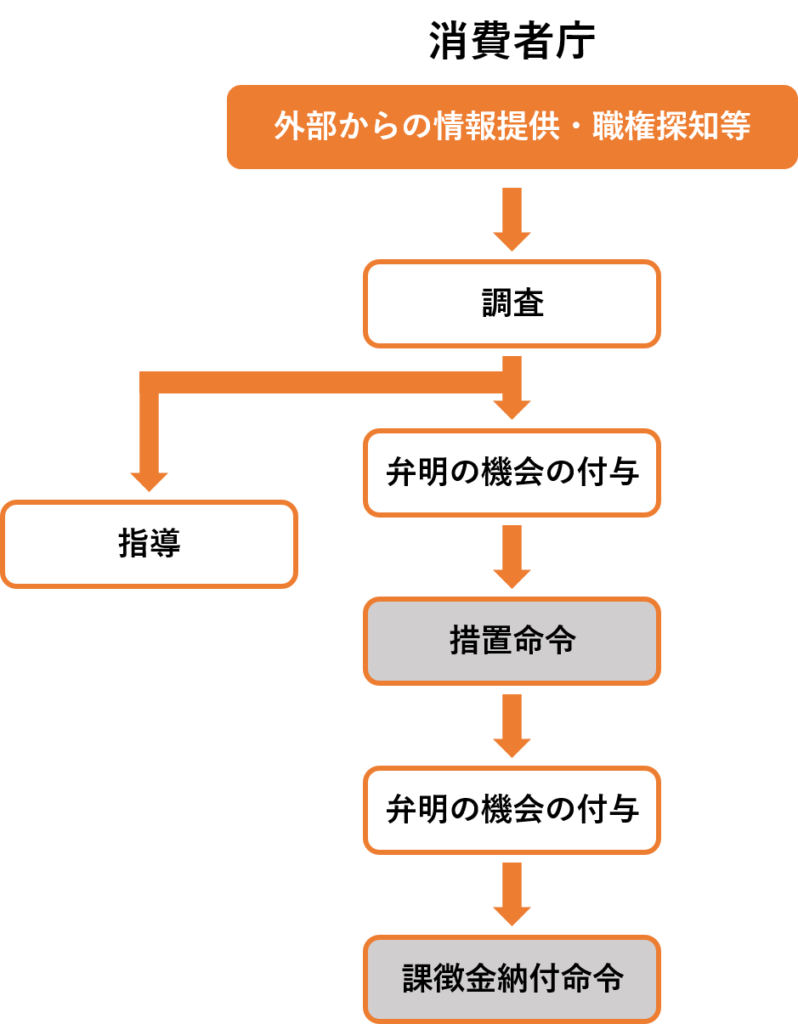

違反した場合、最終的には措置命令と課徴金納付命令が行われます。

流れとしては下記の図をご覧ください。

違反行為の疑いがある場合、消費者庁は、事業者への事情聴取や情報収集など、調査を行います。書面による弁明、証拠の提出を経た上で、措置命令や課徴金納付命令が下されます。

措置命令では一般消費者に与えた誤認を排除すること、再発防止策を講ずること、対象の違反行為を取りやめることなどが命じられます。

また、消費者庁のみならず、各都道府県でも景表法は運用されており、措置命令や課徴金納付命令の権限が与えられています。

さいごに:景表法を違反しないための施策づくりとは

オンライン上で商品を販売する場合、消費者にとっては実際に手に取って商品を試すことができません。また、アクセス数やCVRなど、施策を実施した際の影響がすべて定量化できてしまいます。商品の魅力を強く押し出すため、数値を追い求めすぎるために行き過ぎた表現をしてしまった結果、措置命令を下されてしまうと今まで築いてきたブランドイメージは崩れ去り、ファンになっていた消費者は離れてしまうでしょう。消費者庁から過去に違反した事例や各法律に関する運用方針が定められているので、今の表示は誤っていないか、キャンペーンに違法性がないか、この記事をご覧いただいたタイミングで見直してみてはどうでしょうか。

▼参照

事例でわかる景品表示法 不当景品類および不当表示防止法ガイドブック

不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針 ―不実証広告規制に関する指針―

合わせて読みたい