2024年もさまざまなEC関連のニュースがありましたが、特におさえておきたいトピックについてまとめました。いずれも昨年に動きがあったテーマを取り上げおり、今後も継続的に大きな流れになる可能性が想定される領域となるため、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

拡大するeギフト/ソーシャルギフト

eギフトというと消費者視点ではLINEギフトが最も市民権を得ているサービスかと思います。そんなLINEギフトは、2024年における母の日当日の流通額が前年比で約160%成長しました。

従来ECでギフトを贈る際は相手の氏名や住所、電話番号など個人情報を取得する必要がありましたが、eギフトやソーシャルギフトでは贈り先にURLを伝えるだけでギフトの送付が完了します。この特徴はSNSだけのつながりを持つ相手や、お祝いの日当日にギフトをプレゼントするタイミングなど、よりECでギフトを送りやすい環境づくりに貢献しています。

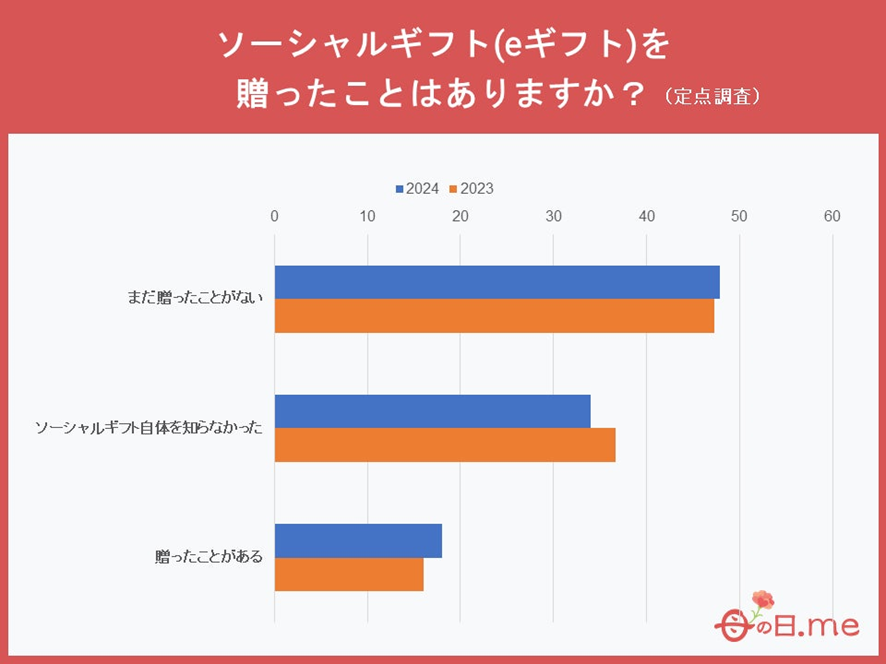

母の日に特化した情報サイト「母の日.me」が2024年3月に実施した意識調査アンケートによると、「ソーシャルギフト(eギフト)を利用したことがある」と答えた人は18.0%、「まだ利用したことがない」「ソーシャルギフト自体を知らなかった」と答えた人を合わせると80%を上回ることから、消費者に浸透していないことがわかります。

しかし、Yahoo!ショッピングやau PAY マーケットのような大手ECモールでソーシャルギフトの機能が搭載されたことで、今後浸透していくことが期待されます。

こういった動きにより、顧客のプレゼント需要に対して、自社ECサイトにeギフトの機能が搭載されているかどうかが販売機会を新たに創出するきっかけになるといえるでしょう。また、eギフトの機能があることで、ギフトの需要を持つ事業者のみならず、商品を気に入った顧客が気軽に知人におすすめできるようになります。

ご利用のカートシステムなどによっては導入が難しい場合もあるかと思いますが、eギフトの機能やリファラルマーケティング(紹介制度)の機能、会員プログラムなどを複合的に提供することにより、より顧客のファン度を深化できる可能性が感じられます。

カートシステムとの連携が進むYouTubeショッピング

YouTube ショッピングとは、クリエイターがYouTube上で商品や公式ブランドグッズを紹介し、視聴者が購入できる機能のことをいいます。通常の動画に限らず、ライブ配信の動画内に商品のタグ付けをしてライブコマースを実演することも可能です。本機能の利用に際して資格要件が設定されており、自社のオリジナル商品を紹介する場合は、チャンネル登録者数が1,000人を超えているなどの条件があるため、YouTubeアカウントを育てることが必要です。

詳細は下記の記事をご覧ください。

2023年の段階ではShopifyやSUZURIなど、日本国内で連携できるカートシステムは4つしかありませんでした。しかし、2024年に入り、立て続けに連携可能になったカートシステムが増えています。

▼2024年にYouTubeショッピングと連携可能になったカートシステム

- BASE

- futureshop

- futureshop omni-channel

- makeshop byGMO

- カラーミーショップ byGMOペパボ

- minne byGMOペパボ

- ecbeing

こういった連携が可能になったことにより、まずは、YouTubeショッピングと連携条件をクリアしている事業者がよりシームレスに商品情報を顧客に提供することが可能になります。

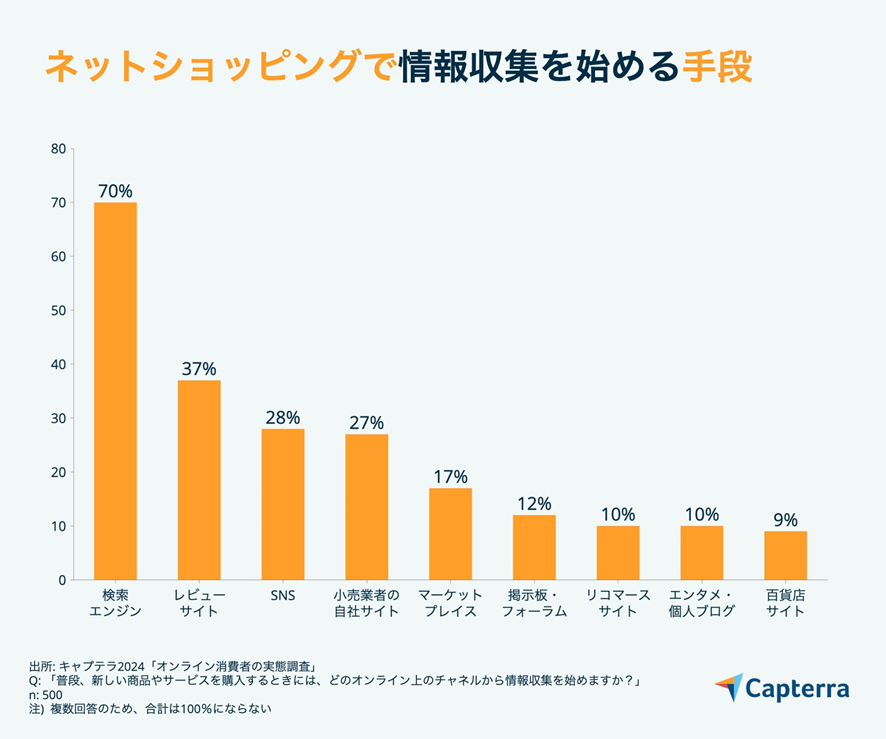

消費者がネットショッピングの際に情報収集するうえで、SNSは検索エンジン、レビューサイトに次いで重要な手段といえます。情報収集で最も利用されるSNSはYouTube(67%)が1位を取っており、X(60%)やInstagram(58%)以上に重要視されているのです。

参考:【2024年オンライン消費者実態調査】オンラインショッピングの際の情報収集、SNSを利用が28%

いわゆるインフルエンサーマーケティングのように第三者に自社商品を紹介してもらうのではなく、事業者が自社商品をYouTube上で紹介・解説することや検索エンジン対策として行っていたコンテンツマーケティングの記事コンテンツを動画化することで悩みを持った潜在顧客との接点を動画で作るなど、新たな販路開拓がYouTubeショッピングを利用することによって可能になっています。

SNSやコンテンツマーケティングは時間と手間がかかるため、運用するアカウントが増えることで負担が大きくなるかと思います。しかし、日々コンテンツを積み上げることが将来的に競合との差分になり、顧客と接点を持つ機会を増やすことになるため、運用を可能にする手段を模索してはいかがでしょうか。

事業者のマーケットプレイス立ち上げ

2024年2月に、ニトリ社がMirakl社のサービスを導入し、マーケットプレイス(ECモール)を立ち上げる発表が話題になりました。その後、アイリスオーヤマ公式通販サイトのアイリスプラザ社やサッポロドラッグストアー社が導入し、マーケットプレイス化を発表。

また、GLOBAL WORKやniko and ...、LOWRYS FARMなどの有名ブランドを展開するアダストリア社は既に展開しているECモール「and ST」の運営を新設した子会社「株式会社アンドエスティ」に継承しました。これにより外部企業の参画を加速させつつ、OMO型店舗「and STストア」の展開を拡大し、2025年には旗艦店を開設予定です。他にも、トリプルポイント(and STポイント、dポイント、楽天ポイント)付与を開始し、より充実した顧客体験と競争力強化を図っていくとのことです。

こういった動きの背景に、いつ完全に廃止されるかわからない3rd Party Cookieの存在が挙げられます。既にiOSなど大きく規制が進んでいる状況はありますが、廃止に向けた準備は必要不可欠です。まずは各事業者が1st Party Dataをしっかりと蓄積すること。その次の段階として、上記のようなマーケットプレイス化により自社だけでは対応しきれなかった守備範囲を拡大し、リテールメディアによる副収入の獲得などが期待できるでしょう。

マーケットプレイス化できる企業だけが旨味を享受するのではなく、出店企業としては大企業の集客力を活かして新たな集客販路を獲得することが期待できます。ただし、出店料金や手数料などのコスト面やマーケットプレイス化した企業の集客力や自社とのシナジーなど、出店先が増えることで増加する手間などを鑑みることが必要です。

2025年のEC業界の展望

2025年のEC業界は、消費者体験の進化と多様化が進む年となるでしょう。eギフトやソーシャルギフトの普及が加速し、SNSを活用したシンプルなギフト配送が新たな購買機会を生み出すと期待されます。また、YouTubeショッピングと多様なカートシステムの連携が進み、動画を活用した商品情報提供が拡大。企業が直接顧客にアプローチできる環境が整います。

一方で、マーケットプレイスの立ち上げが続き、1st Partyデータ活用の重要性が増大。これにより、企業間の競争が激化する中、差別化とデータ戦略が鍵を握るでしょう。サステナビリティや新興市場開拓も注目され、技術革新と消費者ニーズに応じた柔軟な対応が求められます。

あわせて読みたい