2025年6月に公表された令和7年版「消費者白書」では、第1部第1章 第4節「消費生活相談の概況」と第5節「消費者被害・トラブルの経験と被害・トラブル額の推計」において、消費生活相談の件数や内容の傾向、消費者トラブルの実態と経済的影響などがまとめられています。

本記事では、最新の消費者白書のデータをもとに、相談件数の推移や相談者の属性別の特徴、商品やサービスごとの傾向などを整理し、消費者トラブルの全体像を明らかにします。

この記事の目次

消費生活相談の概況:高齢者比率や購入形態の変化が浮き彫りに

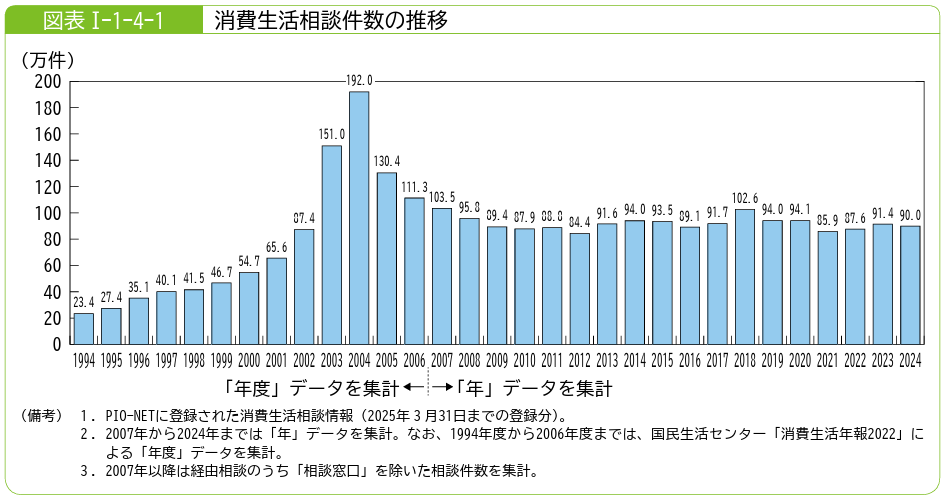

2024年に全国の消費生活センターなどに寄せられた消費生活相談件数は90.0万件で、前年(91.4万件)からやや減少しました。近年は年間90万件前後で推移しており、件数としては高止まりの状態が続いています。

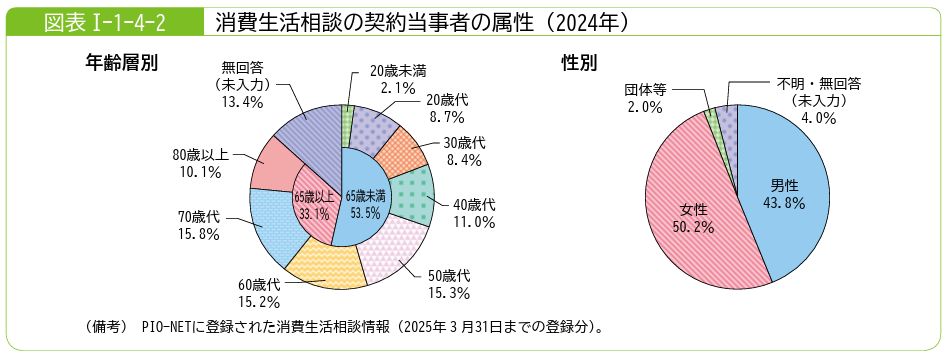

高齢者の割合は約3割、70歳代が最多

契約当事者の年齢層別に見ると、65歳以上の高齢者が全体の33.1%を占めており、特に70歳代の相談件数が最も多く(15.8%)、次いで50歳代(15.3%)、60歳代(15.2%)と続いています。性別では女性が50.2%、男性が43.8%で、女性からの相談がやや多い状況です。

この10年間で見ても、65歳以上が占める割合は大きく変化しておらず、高齢層を中心とした相談が定常的に発生していることがわかります。背景には、高齢者のインターネット利用拡大や単身世帯の増加といった社会構造の変化も影響しているとみられます。

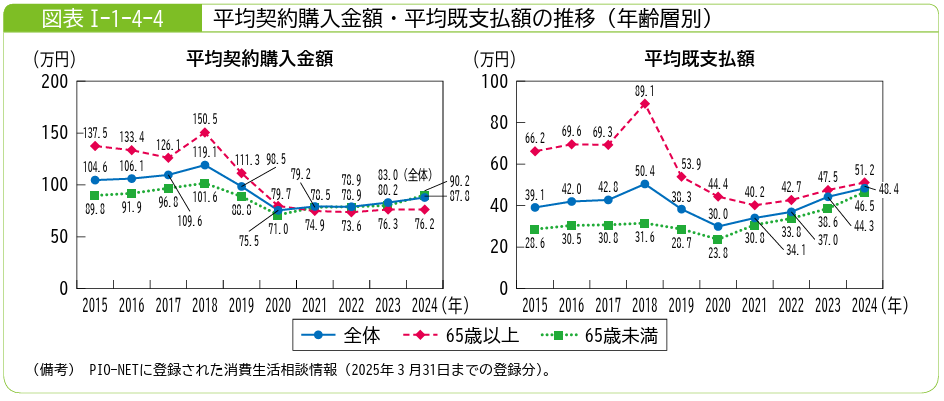

平均契約購入金額は増加、1件あたり87.8万円に

2024年の消費生活相談における1件あたりの平均契約購入金額は87.8万円で、前年より増加しました。実際に支払われた「平均既支払額」は48.4万円で、こちらも前年から上昇しています。

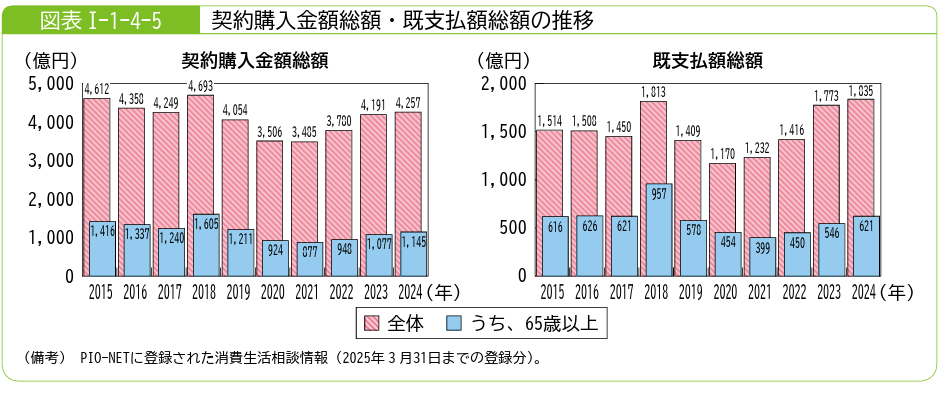

全体の契約購入金額総額は4,257億円、既支払額総額は1,835億円となっており、特に65歳以上の高齢者が占める割合はそれぞれ26.9%と33.9%に上ります。

高齢者の相談件数は3割強ですが、金額ベースではより大きな影響を与えていることがわかります。悪質商法や高額契約に巻き込まれやすい実態が浮かび上がります。

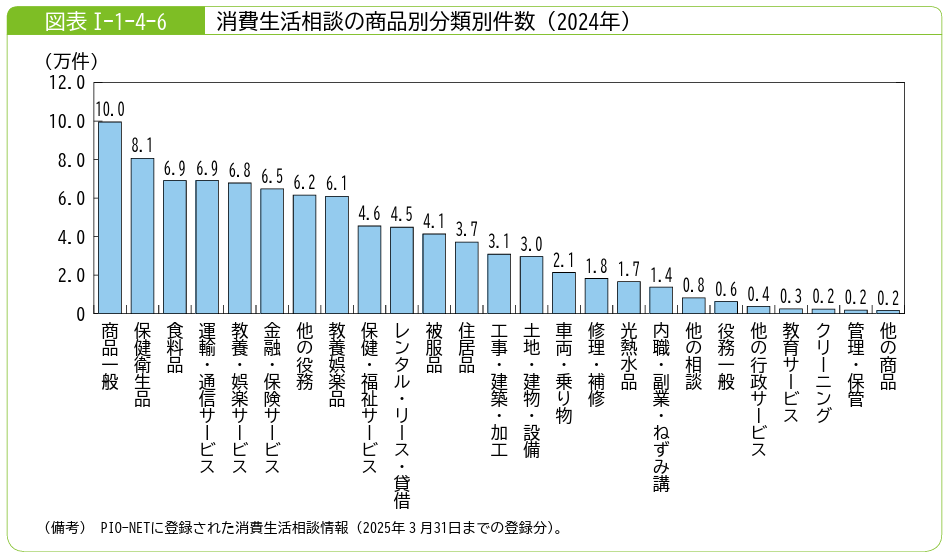

商品・サービス別では「商品一般」「保健衛生品」「食料品」が上位

相談件数を商品分類別にみると、最も多いのは「商品一般」で、迷惑メールや架空請求、未着の荷物など幅広い内容が含まれます。次いで、「保健衛生品(化粧品含む)」「食料品(健康食品含む)」が上位に並び、健康や美容に関する商品でのトラブルが目立ちます。

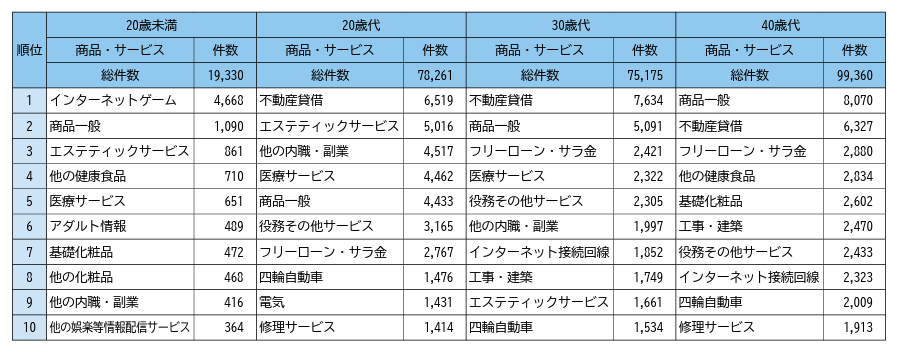

年齢層別にみると、20歳未満では「インターネットゲーム」、20歳代では「不動産貸借」に関する相談が多く、30代以降では「工事・建築」や「役務その他サービス」(副業・サポート契約など)が上位に入っています。年代ごとに特有の生活環境や契約ニーズが相談内容に反映されていることが伺えます。

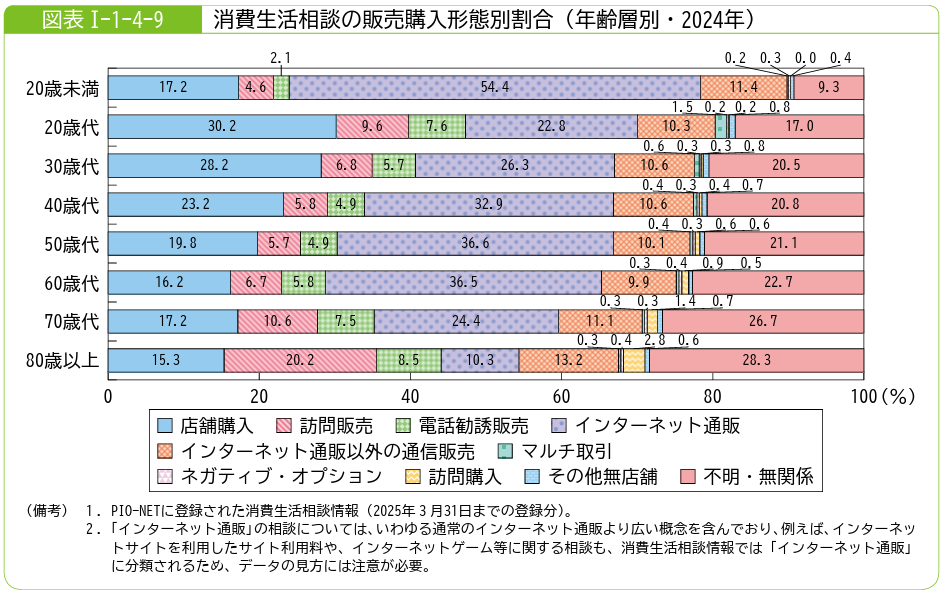

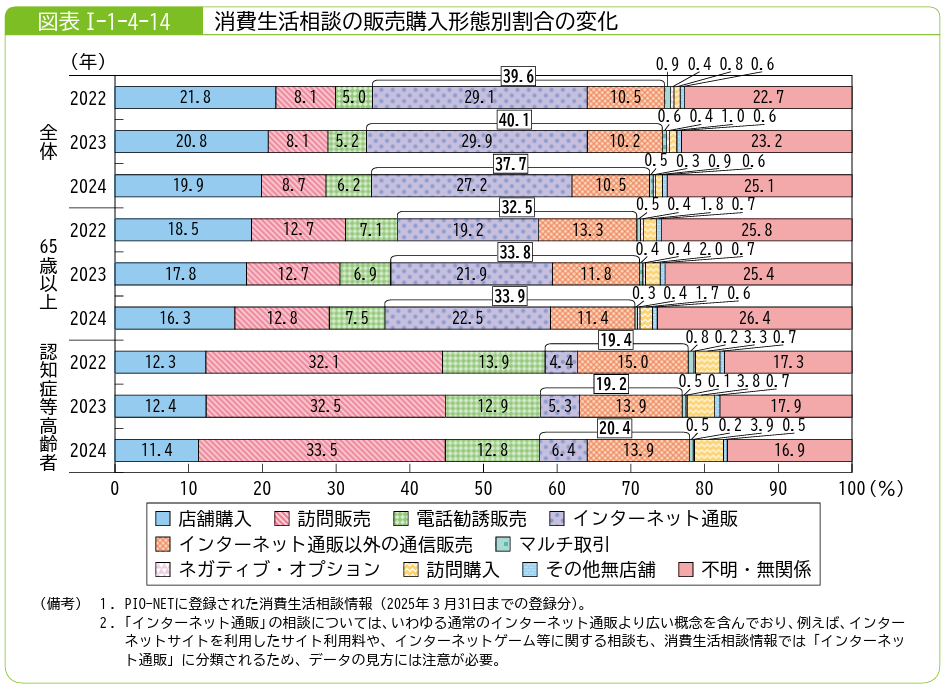

インターネット通販に関する相談は全年代で多く、若年層では5割以上

販売・購入形態別に見ると、2024年も「インターネット通販」が最も多く、20歳未満では過半数(54.4%)を占めています。40〜60歳代では「店舗購入」と「インターネット通販」の比率が拮抗していますが、70歳代以降になると「訪問販売」「電話勧誘販売」など対面型の販売形態によるトラブルが増加する傾向が見られます。

「インターネット通販」の中でも、近年は定期購入トラブルやSNS経由の広告・勧誘に関する相談が多く、オンライン販売チャネルの拡大に伴う消費者被害のリスクが顕在化しています。

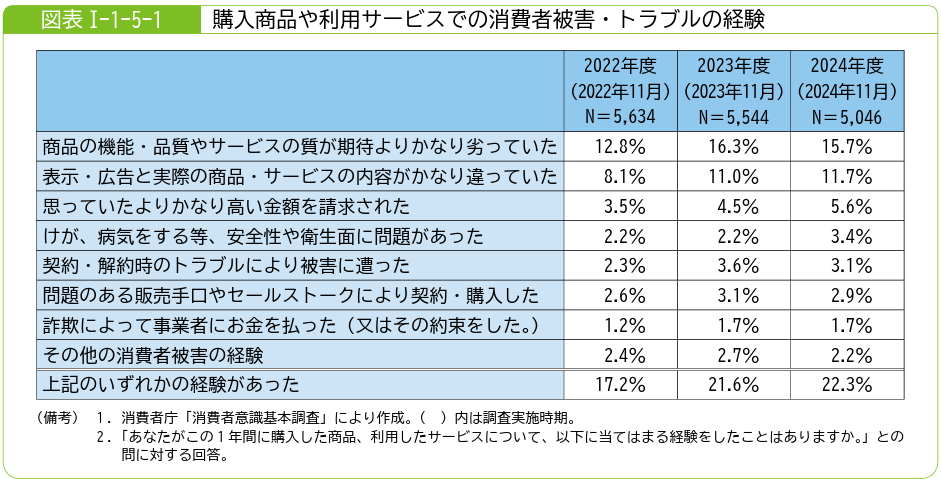

消費者被害・トラブルの経験と金額の推計──70歳以上では5人に1人が被害経験あり

消費者庁が実施した「消費者意識基本調査」によると、消費者被害・トラブルを「経験した」と回答した割合は22.3%であり、被害の内容としては、「商品の機能・品質やサービスの質が期待よりかなり劣っていた」「表示・広告と実際の商品・サービスの内容がかなり違っていた」「思っていたよりかなり高い金額を請求された」といった事例が多く、悪質商法による被害が後を絶たない現状が読み取れます。

全国で年間推計1,940万人が消費者トラブルを経験、うち約6割が金銭的被害に

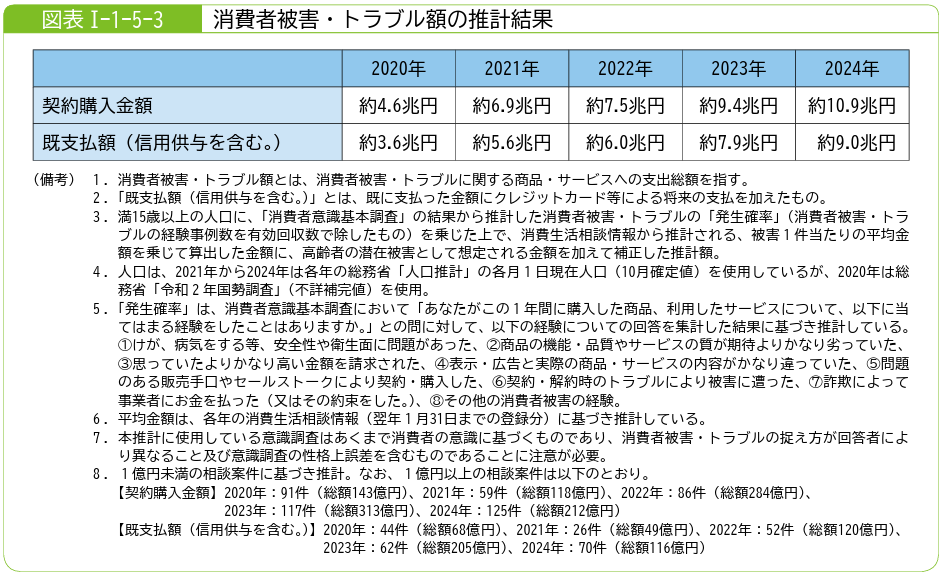

この調査結果から、全国推計では1,940万人が年間に何らかの消費者トラブルを経験しており、そのうち約1,340万人(57%)が金銭的な被害を受けたと見られます。また、被害額の合計はおよそ9.0兆円と試算されています。

インターネット起因の被害も拡大

消費者トラブルの発生チャネルにも変化が見られます。特にインターネットを通じた取引に関する被害が全年代で増加傾向にあり、SNS広告や定期購入トラブル、詐欺的ECサイトなどが典型的な例です。

また、高齢層でもスマートフォンやタブレットの利用が一般化していることから、ITリテラシーに不安のある高齢者が、オンラインのトラブルに巻き込まれるケースが多くなってきています。

SNSや通販で拡がる新手のトラブル:世代で異なる被害の特徴も

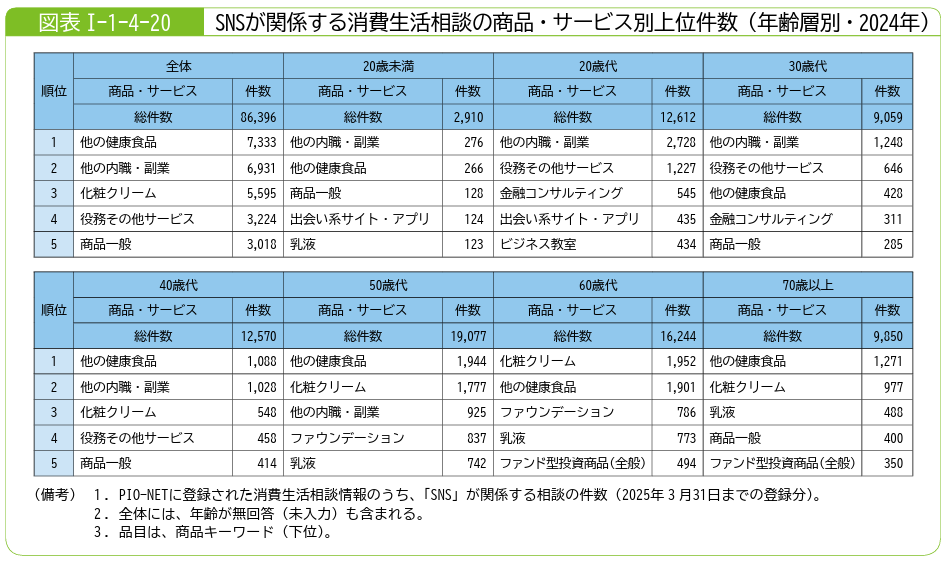

デジタル社会の浸透に伴い、SNSやインターネット通販をきっかけとする新手の消費者トラブルが広がっています。消費者白書によると、定期購入トラブルや副業詐欺、投資詐欺などがSNS経由で拡散され、幅広い世代に被害が及んでいる実態が浮かび上がりました。

SNS上に表示される広告や投稿から特定の商品やサービスに誘導され、最終的に不本意な契約を結ばされたり、返金や解約が困難になったりするケースが目立っています。こうした手口は、事業者が巧みに広告やユーザー投稿を装うことで消費者の警戒心を和らげており、従来の販売チャネルとは異なる“見えにくいリスク”として問題視されています。

被害内容には、「定期購入」「副業」「投資」という3つのキーワードが共通して浮上しています。なかでも副業や投資をめぐる詐欺的な勧誘は、「簡単に稼げる」「スマホ1台で月◯万円」など、短時間で利益が得られることを謳い、若者から高齢者まで広範に被害が報告されています。

とくに年代別にみると、若年層では脱毛関連や副業、ゲーム関連商材などが多く、高齢者層では投資詐欺やサポート詐欺が目立つとされています。これらの多くはSNS広告やLINEなどのメッセージアプリ経由でアプローチされており、通信手段の多様化がトラブルの広がりに拍車をかけています。

さらに、いわゆる“インスタ映え”を意識した広告クリエイティブや、フォロワー数の多いインフルエンサーの推薦を装った情報発信などにより、若年層を中心としたユーザーが被害に巻き込まれる傾向もあります。

消費者庁はこうした状況を受け、SNS事業者や関係団体と連携しながら、広告表示の適正化や相談窓口の案内強化に努めています。とはいえ、デジタル上のトラブルは消費者自身が「見抜く力」を持つことも重要であり、引き続きリテラシーの向上が求められています。

被害は“見えにくい”構造に:4割が相談せず

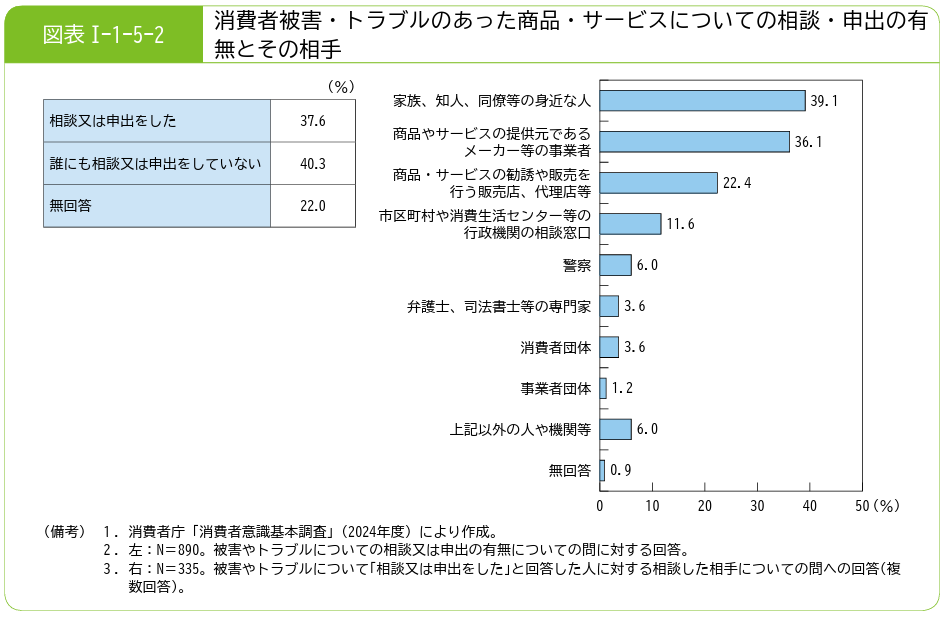

消費者トラブルに遭った際の「相談行動」にも焦点が当てられています。調査によると、消費者被害の経験者のうち実際に誰かに相談した人は全体の37.6%にとどまり、4割を超える人が誰にも相談していないことがわかりました。

特に行政機関や公的な相談窓口への相談は1割程度(11.6%)にすぎず、多くの人が家族や友人など、身近な人にとどめている傾向があります。なかには、「自分にも非があると思った」「被害額が少額だった」「恥ずかしい」といった理由から、相談をためらうケースもあるとされ、こうした心理的ハードルが被害の“見えにくさ”につながっています。

特に高齢者が被害に遭う訪問販売や電話勧誘などは、家族など周囲の目が届きにくい場所で行われることが多く、被害が表面化しづらい構造を強めています。また、仮説として、そもそもトラブルに遭ったという認識自体がないケースも少なくない可能性があります。これは定期購入やデジタルサービスなど、契約や請求の仕組みが複雑化する中で、消費者が十分に把握しきれないまま継続課金されるといった構図が背景にあります。

被害の可視化と早期対応を実現するためには、消費者自身の気づきや判断力の向上に加え、周囲の人や地域社会による声かけや見守りも不可欠です。行政機関では相談件数の増加を受けて、LINEなどのSNSを活用した相談受付や、AIチャットボットによるサポート体制の整備も進めています。

被害が「相談されないまま終わる」構造の打破は、今後の消費者政策にとっても重要な課題といえます。

まとめ:高齢者・SNS・見えない被害──変化する消費者トラブルへの備え

令和7年版『消費者白書』が示すとおり、年間90万件を超える消費生活相談の中には、従来型トラブルとともに、デジタル時代特有の新たな被害が混在しています。とりわけ注目すべきは、以下の3点です。

- 高齢者による被害が金額・件数ともに増加傾向にあること

- SNS広告や通販サイトをきっかけとした詐欺被害の拡大

- 誰にも相談せず、埋もれている「見えない被害」が相当数存在すること

また、被害の全容は明るみに出ていないケースも多く、消費者庁は「被害の構造が見えにくくなっている」と警鐘を鳴らしています。

消費者被害の総額は約9.0兆円と過去最大規模に達しており、行政機関や事業者、そして一人ひとりの生活者にとって無視できない社会課題といえます。

今後は、消費者教育の強化や相談環境の整備、AI時代に即した被害対策のアップデートが求められる局面に入ってきているといえるでしょう。

あわせて読みたい