本連載のECの立て直しは、3つのフェーズに分けられると話しました。

【フェーズ1】「やろうとしていること」自体が正しいか(またはちゃんと考えられているか)

【フェーズ2】「やろうとしていること」と、そのための「手法、やっていること」が合っているかどうか

【フェーズ3】上記2つをベースに、自律的に動くメンバーや仕組み、運用を作っていく

連載の2回目と3回目で、【フェーズ1】「やろうとしていること」自体が正しいか(またはちゃんと考えられているか)について、【フェーズ2】「やろうとしていること」とそのための「手法、やっていること」が合っているかどうか、を説明しました。要は、基盤となるコンセプトと戦略の部分の話です。

通常は次に、コンセプトと戦略を実現するための業務や運用を考え、それに必要なインフラ等を揃えていきます。その際には、もちろん、業務や運用の回る「体制」を構築していきます。体制の構築には、いろいろな要素がありますが、ここでは、【フェーズ3】として、「自律的に動くメンバーや仕組み、運用を作っていく」を解説します。

この記事の目次

なぜ自律的な組織を作る必要があるのか?

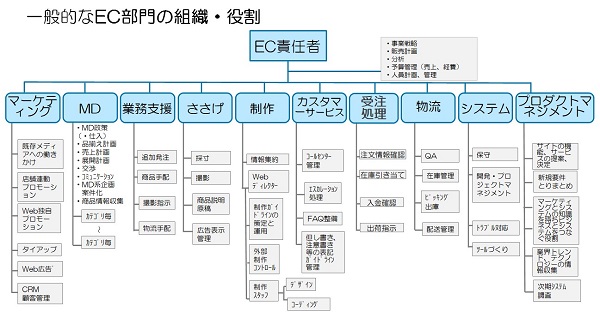

一般的なECの組織は、下記のようなものです。

参考までに、一般的なEC部門の組織・役割の図を掲載しておきます。ここまで分化している会社は少なく、そして、一つ一つに専任の担当者がいるわけではありません。コンセプト、目的、組織全体を見据えながら、段々とECが成長し、役割が分化していくわけです。

「自律的に動くメンバーや仕組み、運用」は、別にECでなくても欲しいものです。本来、ECのためだけに語ることでもありませんし、ここで書くことも他のビジネスにでもいえることが多いと思います。

あえて、ECだから、自律的な組織を作るということを取り上げる環境/理由は

- 新しいことが多い、固まっていないことが多い

- 成長が早く、それぞれの成長段階や規模でのやるべきことが違う

- 上記に対応できる育成目的

などです。

ECサイトや体制をプロジェクトベースで、構築さえすればうまく回ると考えている人が多いようですが、ECは運用のかたまりです。それも新しい要素がどんどん入ってきますし、成長も早く、それぞれのステージで対応する内容、レベルも違います。さらにそれらに合わせて新しい運用を作っていく必要があります。

大枠の体制はマネジメントが作るべきものですが、新しい分野であり、さらにどんどんと新しい技術、要件の入ってくるような環境下では、個別の運用自体と業務の回る体制は、スタッフが自律的に作って、自律的に回していかなくては成長できません。

さらに理由を細かめに書き下すと

①まだ若い組織や人材が多い

②まだ確立されていない業務が多い

③成長が早いため、これまでの規模のやり方は、翌年には使えなくなっている可能性が高い

④今後も、新しいツール・システム・考え方・やり方などがぞくぞくと登場する分野である

などです。

運用体制は、現場に近くないマネジメントのお仕着せで作ってもうまくいかず、また、特に④は、特定のリーダーがいくら優秀でも新たに登場してくるすべてのものに対応するのには限界があります。そのため、それぞれ、担当レベルがアンテナを広げ、情報をちゃんと収集し、ある程度判断でき、進められようにすることが必要なわけです。

コンセプト・方針・戦略・戦術を決めても、うまく実行されなかったり、状況による変更、運用の中での改善がされていないことでECがうまくいっていないケースもたくさんあります。これらは、ECチーム内でのこともあり、ECチームを囲む環境、関連部署などの問題もあります。いずれにしても、うまくいかない原因を一つ一つつぶしていくことを語ってもしょうがないですし、リーダーが一つ一つ対応していくのも現実的ではありません。

それでは、どうしたらよいのでしょう? 少なくともECチーム内に、決められたことを徹底したり、改善していく姿勢と、変更や予想外のことへの対処ができる仕組み・運用を作っていくことでしょう。仕組み・運用と書いていますが、実際には、人材育成、コミュニケーション、組織なども関わってきます。

自律的な組織のために必要な要素

自律的な組織のために必要なのは、

- モチベーション

- デリゲーション(権限移譲)

- 役割分担

- 評価

- コミュニケーション(コミュニケーションできる仕組みつくり)

- 継続的な知識、スキルアップ

などです。

モチベーションとコミュニケーション

コミュニケーションがなければ、モチベーションはあり得ません。ビジネスの成功は、そもそもコンセプトや戦略を伝えることから始まります。そのうえで、スタッフが取り組んでいる業務、大小など関係なく、それが何のために行われているのか、全体のビジネスの中でどういう意味を持っているかを知っていることが重要ですし、会社としてそれを知らせる仕組み、体制が重要です。また、当然、上司部下だけではなく、横のコミュニケーションができる仕組みはとても大事です。

デリゲーション(権限移譲)とコミュニケーション

上で、自律的な組織が必要な理由を書きましたが、自律的に動くためには、自律的に動いていいというお墨付き、環境が必要です。それが、デリゲーション(権限移譲)です。もちろん、何でも自由にやってよいということではなく、どの範囲ということを決めなくてはいけませんが、いずれにしても権限移譲は必要です。

新しい分野でなくても、新しいメンバーや上司は、ある程度権限や役割が決まってくるまでは、こまめな相談などでの「すり合わせ」は必須です。ECで自律的な組織を作るには、より「すり合わせ」によるコミュニケーションが重要となります。

役割分担とコミュニケーション

他のビジネスと同様に、ECには、複数の業務、役割分担があります。割と特徴的なのは、他のビジネスよりも、担当者がよりPCに向かっている時間が長いということではないでしょうか。制作やクリエイティブ自体が目的のビジネスではなく、最終的に事業として顧客獲得、売上、利益などを目的としているにもかかわらずです。

そのため、毎日、話しているはずの、隣に座っている人が実は何をしているのかわからないなどといったことが多くなります。これは、実は、時間の経過とともにモヤモヤが高まってくることもあり、業務の阻害要因となることが多いといえます。組織として、それぞれの担当者が主に何を担っているかを、変化を踏まえ、都度明確にしていく。そして、担当者同士で業務について話をする機会を持たせる仕組みを持ちます。

業務の担当も、未分化のものが多いので、完全に定義して分けてしまうのではなく、自身が関わっている業務の「前工程や後工程などの隣接する業務」は、誰がリードするかさえ明確にできれば、誰でも関われるようにするような関わり方もよいでしょう。自身の業務以外を見られることで、担当業務の理解も深まりますし、他の業務も理解も広がります。

また、より広く業務が見えるようになるということで、モチベーションも高めることができます。このやり方は、EC人材の育成に非常に効果的です。複数の役割がわかる人が出てくれば、もともとの全体を見てきたリーダーの役割を分割して、サブリーダー化して担当させ、将来のマネジャーを育成できていくでしょう。

評価とコミュニケーション

本来、評価というのもここに入るものですが、詳細は省略します。敢えていえば、評価も役割分担もフェアでなくてはならず、しかしながら、何がフェアなのかは人によって違うということを認識しておかねばなりません。そのうえで、基準を明確に提示して、それをちゃんと守っていることを示すことから始めるべきでしょう。

継続的な知識、スキルアップとコミュニケーション

ここまでに解説した各手法が結果的に各担当者の継続的な知識、スキルアップとなるはずです。もちろん、研修、情報集をできる隙間時間をスタッフに持ってもらうなどが有効ともいえます。

その他の自律的組織を作るコミュニケーションの方法などの例は、

- 上司の情報開示:会社から開示されているものは全てスタッフにまで開示する

- 上司または各担当からの、売上を含むいろいろな活動の結果のシェア、フィードバック

- スタッフそれぞれに、自分で決めて、自分で進めて、自分で結果を見て、自分で改善するように仕向け、そして、人に教える、指導するようにさせる

- 運用のガイドラインを運用しているチームで作らせる(作る過程で詳しくなるし、モチベーションもわく)

もあります。

早々に全てをわかる人を作るのは無理がありますので、最低限の考慮点とその後の考えの流れを実行できるようにすることが、まずは大事です。

また、どんどんと新しいことが入ってくるのに、前からいた一部の人だけが判断して、アレンジしていくのは無理があります。そして、新しい人も言われたことだけをやればいいというわけではありません。指示する人も、これまでの経験したことのない新しいことなので明確に指示はできませんので、自分で関わりながら寄っていくしかありません。

さいごに:当たり前の正攻法で取り組むことが成功への近道

以上、ECの立て直し(立上げ)の3つのフェーズを解説してきました。内容はECに限ったことではありませんし、当たり前のことばかりと思われているのではないでしょうか。筆者は長年ECをやっているからと期待していた方もいるかもしれません。

ECは確かに新しい分野でわかりにくいかもしれません。しかし、多くは通常のビジネスと同じです。「違う部分はちゃんと認識したうえで」、あまり特殊に考えず取り組んでいくことが、まずは、ECの成功への一番の近道だと、筆者の長い、そして、かなり多くの会社でのECの経験から導き出されたことになります。

ぜひ、皆さんもECとがっつり本気で、まずは、当たり前の正攻法で取り組んでみてはいかがでしょうか。

合わせて読みたい