辻野 翔大

Recustomer株式会社

1993年生まれ、札幌出身。高校時代は代表の柴田と共に高校生団体の創設に携わる。高校卒業後はAppleのカスタマーサポート業務に従事し、最年少マネージャーに。コーチングやマネジメントを学んだ後にリクルートへ転職。リクルートではゼクシィでの営業を通してマーケティング業務に従事。また、社内事業コンテストなどを通じてアイデアをビジネスに消化する手法を学ぶ。リクルート在職中に柴田と共にANVIE株式会社(現:Recustomer株式会社)を創業。

この記事の目次

買った後に主導権がある時代へ

ECの黎明期から長らく、「いかに購入されるか」に焦点が置かれてきました。

UI/UXの最適化、決済フローの改善、広告運用によるトラフィック獲得 ── すべては「カート落ちを減らし、コンバージョンを上げる」ことを目的として最適化されてきたものです。

しかし、商品や価格、利便性があらゆるブランドで横並びになりつつある今、もはや「購入前の体験」だけでは、顧客の心をつかみ続けることが難しくなっています。

その結果、顧客の主導権は「購入前」から「購入後」へと移り変わっています。

SNSでの発信力を持ち、レビューやクチコミを通じて影響を与える顧客は、企業にとってもはや「ただの消費者」ではありません。彼らはブランドにとっての“メディア”であり、“マーケティングチャネル”でもあるのです。

いまや、顧客は「買った後も関係が続く/支えられている」ことを期待しています。

そして企業側も、「買ってくれた人をどう支え、どう喜ばせるか」が、次の売上・次の関係性を決定づける時代に突入しました。

つまり、購入が完了した「その先の体験」こそが、次の購買行動・ブランド評価・ロイヤルティの根源になる。

購入後体験は、もう“裏方”ではありません。

それはブランドの“顔”であり、継続率・再購入・ファン化を左右する最前線なのです。

本稿で取り上げる「Post Purchase Driven Commerce(PPDC)」は、こうした変化を前提に、

「購入された瞬間を起点に、顧客との関係性を深め、継続的な価値を生み出す新しいコマースの考え方」を体系的に解説するものです。

なぜ「購入後」が重要なのか?── PPDCの背景と構造

Post Purchase Driven Commerce(PPDC)とは、

「購入後の体験を起点に、継続的な顧客関係とLTV向上を実現する戦略」

を指します。

この概念は、単に「カスタマーサポートを強化する」という意味ではありません。配送通知や返品対応、レビュー収集、次回購入へのリマインドなど、購入後のタッチポイントをすべて「戦略的マーケティング」として再設計するものです。

なぜ、これが必要なのでしょうか?3つの変化が背景にあります。

1. 顧客の期待値の変化

Amazonや大手プラットフォームの影響により、「いつ届くかがわかる」「返品が簡単」「サポートがすぐに受けられる」といった体験が“標準”になっています。小規模なブランドであっても、これらの期待に応えられなければ、顧客満足を得ることは難しくなっています。

2. SNSやレビューの影響力の増大

購入後の体験は、SNSやレビューサイトで即座に共有されます。ポジティブな体験がUGC(ユーザー生成コンテンツ)となって次の購入を呼び込み、ネガティブな体験はブランドの信頼を瞬時に毀損します。

3. サブスクモデルやリピートビジネスの拡大

コスメ、食品、ヘルスケア、ファッションなど、サブスクリプションやリピート購入が前提となるビジネスが拡大する中で、一度の購入で終わらない体験設計がますます重要になっています。

PPDCの構成要素と全体像

Post Purchase Driven Commerceを構成する主要なタッチポイントは以下の通りです。

このように、購入後の設計は単なる「アフターフォロー」ではなく、中長期のブランド戦略そのものとして捉える必要があります。

成功事例:PPDCを実践し、顧客の声・購入後体験が売上・ロイヤルティに貢献しているブランド

以下は、Post Purchase Driven Commerce を実際に導入し、購入後体験を強化することで、具体的な成果を上げている国内外のブランド事例です。

1. MUJI(無印良品)|UGCキャンペーンでソーシャルリーチ+オーガニック収益を大幅拡大

主な施策内容

MUJIは、購入後体験の一環としてUGC(ユーザー生み出しコンテンツ:ユーザー生成コンテンツ)を活用するプロモーションを複数回実施しています。実際に購入したユーザーに「商品の使い方」「使いこなし」「日常の写真」などを投稿してもらうキャンペーンを行い、そのコンテンツをソーシャルメディアや公式サイト、商品ページで活用することで、ブランド親和性を高め、他の潜在顧客の購入意欲を喚起しています。加えて、メールマガジンや会員向けアプリ内通知で、ユーザーが投稿したレビューや写真を紹介することで、「あなたの体験もブランドの一部」という関係性を育てています。

成果指標・数値

- UGCキャンペーンで2,500件以上の投稿を獲得し、オーガニックでのソーシャルリーチが大幅に拡大したという報告があります。

- また、“Better Sleep”キャンペーンでは、検索エンジン最適化(SEO)およびデジタルPRを組み込んだ戦略により、オーガニック収益が+350%の成長を記録しています。

- MUJIのオンラインストア全体の売上(GMV)は、2024年に3億7,600万ドル(約US$376M)に達しており、前年比で10–15%の成長が見込まれています。これは、単に店舗や在庫を増やすだけでなく、オンラインでのブランド体験・コミュニティづくり・購入後フォローアップ体制の強化が影響していると考えられます。

まとめ

MUJIの事例は、購入後のフォロー(UGCを含む使いこなしの提示など)が、ブランドの信頼性・親近感を育て、それが“オーガニック経由の収益拡大”やブランド露出の増加につながっている典型例です。

2. Stitch Fix(米国)|購入後のフィードバックとCX改善による離反率低下と売上回復

主な施策内容

Stitch Fixはもともとパーソナルスタイリング/定期提供サービスを柱とする企業で、顧客が受け取った商品の「フィードバック(気に入ったか/返品したか、理由など)」を詳細に収集・分析し、それを次回提案に反映させるループを持っています。近年では、スタイリストのプロフィールを前面に出し、顧客が同じスタイリストを指名できるようにするなど、顧客体験(CX)の向上にも注力しています。

成果指標・数値

- Q2 2025 決算報告によると、Stitch Fixは顧客経験(CX)改善施策の成果として、「クライアント数(active clients)の減少率」が四半期ベースで前年比−15.5%減少→現在では四半期間での減少率を−2.6%に抑制することに成功しています。

- また、同四半期で「注文あたりの商品点数/購入あたりの平均注文額(Average Order Value, AOV)」が前年同期比で+9%の伸びを示しています。これは、顧客がより価値を感じる商品提案や体験が購入後にも続いていることの指標と考えられます。

まとめ

Stitch Fixの事例は、「購入後の体験改善」が顧客の離脱を食い止め、AOVを上げ、収益の回復・成長につながる、というPPDCの典型的な成功パターンを示しています。

3. (国内事例補足)北欧、暮らしの道具店など|定性的な顧客満足がNPS/リピート率に寄与する可能性

※北欧、暮らしの道具店については、公開されている定量データ(売上・NPSなど)が少ないため、主に定性的な成果に留まりますが、参考になる要素として共有します。

主な施策内容

- 注文から配送までのメール文面や案内に「日常への期待」「暮らしの時間を大事にするメッセージ」を込めており、到着前の“ワクワク感”を醸成している。

- 配送完了後には、「商品のある暮らし」を想起させる読み物やストーリーコンテンツを配信し、購入後の顧客とのタッチポイントを持続させる。

成果として考えられる指標

- リピート購入の比率/顧客定着率の改善(内部データとしてブランドが測定している可能性あり)。

- 顧客満足度やブランドロイヤルティの向上(アンケート/NPSでのスコア改善が見られるという報告は社内で持っているブランドが多い)。

まとめ:成果が見えるPPDCの要因

これらの事例から共通して見られる成功要因を整理すると、以下のようになります。

- 購入後の声を必ず拾い、改善にマッピングする仕組み

-Stitch Fixがフィードバックを提案アルゴリズムやサービス改善に反映させているように、顧客の“使った後・感じた後”の声を無視しない。 - コミュニティ/UGCを活用してブランド体験を拡張する

-MUJIの例のように、実際のユーザーの写真やレビューを共有することが、新規および既存顧客への影響力を持つ。 - 顧客体験(CX)の改善が指標(離反率、AOV、顧客数維持)に直結する

-Stitch Fixでのactive client減少抑制・AOVの上昇など、「購入後の体験改善 → 測定可能な財務指標の改善」という構造。 - ブランドのメッセージ・トーンが一貫していること

-購入前後のメールや通知/コンテンツでブランドの価値観や世界観を伝えることで、顧客の期待値と実際の体験のギャップを減らす。

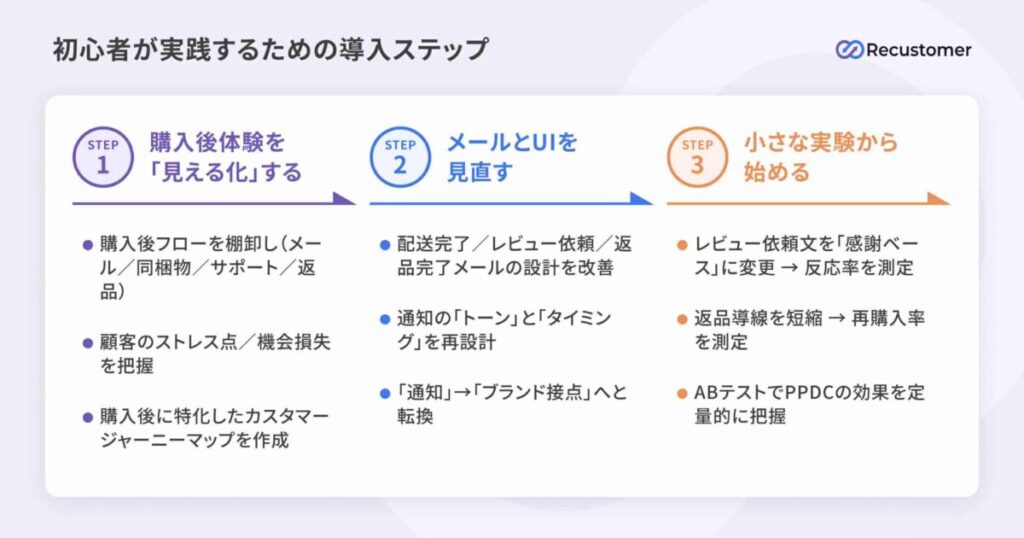

初心者が実践するための導入ステップ

PPDCを導入するには、大規模なシステム開発やリブランディングが必要なわけではありません。以下の3ステップで段階的に始めることが可能です。

Step1:購入後体験を「見える化」する

まずは、自社の購入後フロー(メール、同梱物、サポート対応、返品フローなど)を棚卸しします。

どこに顧客のストレスがあるのか?どこが機会損失になっているのか?

カスタマージャーニーマップを購入後から作成するのが有効です。

Step2:メールとUIを見直す

配送完了メール、レビュー依頼メール、返品完了メールなど、すでにある通知のトーンやタイミングを再設計するだけでも大きな効果があります。

「通知」から「ブランド接点」へと意味づけを変えることがポイントです。

Step3:小さな実験から始めて、継続率やNPSを測定

例えば「レビュー依頼の文面を感謝ベースに変更して反応率を見る」「返品導線を短縮して、再購入率を測る」といったABテストを通じて、PPDCの効果を定量的に把握していきます。

おわりに:主導権は顧客にある時代、購入後こそ最前線に

一度モノを買って終わる時代は、もう過去のものです。

顧客は「買ってよかった」と思える体験を、購入後にも自然と求めています。

だからこそ、企業が「買ってくれた人にどう向き合うか」が、次の購買を左右する“選ばれる理由”になってきました。

購入後の体験は、決してオペレーションの裏側ではありません。

それは、ブランドが顧客に語りかける、もっともリアルな瞬間です。

Post Purchase Driven Commerceは、「顧客主導」の時代における、新しい当たり前のあり方だと言えるでしょう。

次回は、PPDCを実際に事業へ実装していくための実践的なアプローチを掘り下げていきます。

LTV、NPS、リピート率、返品率など、購入後体験と密接に関係する指標の設計方法を紹介するとともに、

「どの体験が、どんな数値に影響するのか?」を可視化し、ROIにつなげる思考法を解説します。

購入体験プラットフォーム Recustomer

https://recustomer.me/

あわせて読みたい

![返品マーケティングとは?返品を活用してEC売上を向上させる5ステップ [事例付き]](https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2022/09/返品マーケティングとは?.jpg)