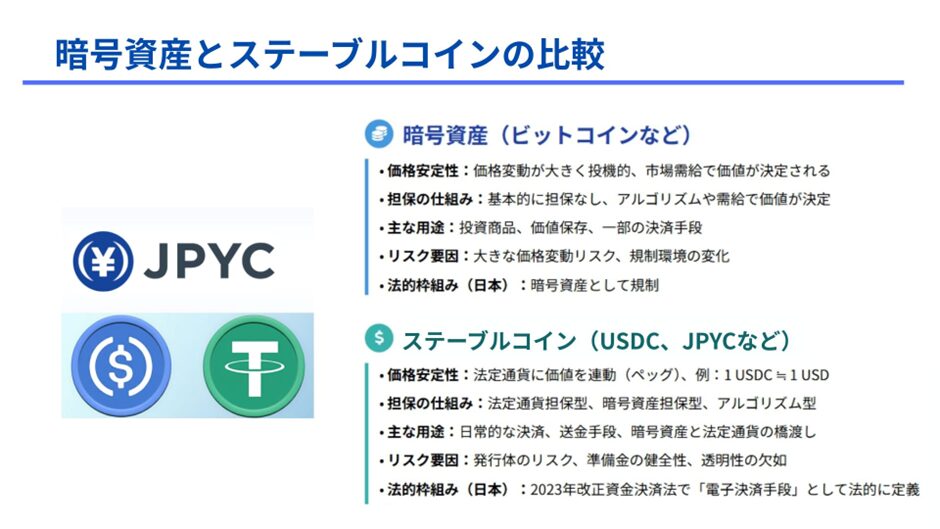

インターネット上で決済に使えるデジタルなお金として「暗号資産」や「ステーブルコイン」という言葉を耳にする機会が増えています。特にECの事業者にとっては、新たな決済手段として注目されつつありますが、両者の違いや特徴を正しく理解できているでしょうか。本記事では、暗号資産とステーブルコインの基本をわかりやすく解説し、ECで利用を検討する前に知っておきたいポイントを紹介します。初心者向けの超入門ガイドとして、専門用語も丁寧に説明しながら、実務にも役立つ知識を整理していきます。近年は大手企業による暗号資産関連事業への参入も進み、価格を安定させたステーブルコインは決済分野で特に注目度が高まっています。

上田 剛大

Tempura technologies株式会社

共同創業者 / 取締役

2020年にSansan株式会社へ中途入社し、個人向け名刺管理アプリeightの新規ソリューションのBizDevとして従事。その後、2022年にTempura technologiesを共同創業し、web3やAIを活用したソリューションを提供。自社プロダクトとしてロイヤリティプラットフォームやマーケットプレイスを構築し、エンタメ、化粧品、日用品、電化製品メーカーの海外支援(GMV最大化)を支援。現在はドバイ子会社設立と韓国企業への出資も踏まえTempura technologies Groupとして主に中東エリアへの海外支援を注力している。

会社ホームページ:https://tempuradao.xyz/

この記事の目次

暗号資産って何?(BTC/ETHの特徴と価格変動)

暗号資産の基本:ブロックチェーンと分散管理

暗号資産(暗号通貨、仮想通貨とも呼ばれます)は、ブロックチェーンという分散型のデジタル台帳技術を基盤に、暗号技術で安全性を確保したデジタルなお金の総称です。取引記録は世界中の多数のコンピュータに共有され、改ざんが極めて困難な構造になっています。政府や企業などの特定の管理者に依存せず、ネットワーク参加者全員で状態を検証・更新する非中央集権(分散型)の仕組みで動くため、インターネット環境があれば24時間365日、国境をまたいだ価値移転が可能です。

ビットコイン(BTC):価値保存と送金に重心

ビットコインは2009年に登場し、銀行などの仲介者を介さずに個人間で直接価値を送れることを狙って設計されました。発行上限は2,100万BTCと決まっており、希少性が担保されるため「デジタルゴールド」とも呼ばれます。決済にも使えますが、現在はとりわけ価値の保存手段・投資対象として見られることが多く、日常決済における実務では価格変動への対応が課題になりがちです。

イーサリアム(ETH):スマートコントラクトの基盤

イーサリアムは2015年に稼働したプラットフォーム型の暗号資産で、スマートコントラクト(契約を自動実行するコード)により、金融・ゲーム・アイデンティティなどの分散型アプリ(DApps)をブロックチェーン上で動かすことができます。ETH(イーサ)はネットワーク手数料(ガス)として使われ、エコシステムの“燃料”の役割を担います。ビットコインが主に価値保存・送金に重心があるのに対して、イーサリアムはアプリケーションの土台という性格が強い点が大きな違いです。

大きなボラティリティ(価格変動)の現実

暗号資産は短期間でも大きく価格が動くことがあり、ニュース、規制動向、マクロ経済、流動性などの影響を受けて二桁%の値動きが起こることも珍しくありません。例えば大袈裟に表現をすると1BTCがある週に500万円、翌週に600万円、その次の週に400万円台という推移も起こり得ます。投資対象としては魅力がある一方で、日常の決済手段として受け取ると、決済後の下落で売上が目減りするというリスクを伴います。

EC事業者が直面しやすい運用負荷

暗号資産で売上を受け取る場合、為替のようにレートの監視と換金タイミングの設計が必要です。返品・返金時の基準レートの決め方、差額調整のルール化、在庫評価や会計処理の標準化など、オペレーション負荷がそのまま増加します。高ボラティリティは利益管理やキャッシュフロー計画にも影響しやすく、現場では実装前に運用設計を詰めることが不可欠です。

ステーブルコインとは(価格を“安定”させる仕組み)

定義と役割:安定価値とブロックチェーンの橋渡し

ステーブルコインは、米ドルや日本円などの法定通貨に価値を連動(ペッグ)させた暗号資産です。たとえば1USDC ≒ 1USDというように、法定通貨とほぼ等しい価値を目標として設計され、暗号資産の持つ低コスト・高速・グローバルという技術的メリットと、法定通貨の安定性を両立させることを目指します。暗号資産と法定通貨の橋渡しと捉えると理解しやすいでしょう。

ステーブルコインは日常の決済手段としての実装が急速に進んでいます。たとえばShopify Paymentsは2025年にUSDC(Base)での支払いを順次対応し、数百万のストアでオンチェーン決済が可能に(ゲスト購入・Shop Payにも対応)。Stripeも米国でUSDC/USDP支払いを再導入し、加盟店は受け取り通貨をUSDに自動換金できます。VisaはUSDC建て清算の範囲を拡大し、WorldpayやNuveiと組んで商流の裏側の精算を安定コインで行う枠組みを整備。

さらにPayPal(PYUSD)は、PayPal/Venmo間送金や対応加盟店での支払い導線を提供し、利用面の裾野を広げています。インフレ環境の国々ではUSDC/USDTが日々の支払い・越境フリーランス報酬に使われる例も増加しており、低コスト・即時性・価格安定を活かした実需が拡大しています。

安定化メカニズムの種類:法定通貨担保・暗号資産担保・アルゴリズム

最も一般的なのは法定通貨担保型で主にステーブルコインがこちらに該当します。発行体が現金や短期国債などの準備金を保有し、ユーザーがコインを返せば等価の法定通貨に償還できる仕組みを整えます。市場価格が一時的に乖離しても、償還権と裁定取引によって目標値(1対1)に回帰しやすくなります。

ほかに、ETHなどの暗号資産を過剰担保にして安定通貨(例:DAI)を発行する暗号資産担保型や、供給量の調整で価格安定を試みるアルゴリズム型も存在しますが、実需の決済には信認と透明性の確保が容易な法定通貨担保型が主流です。EC含めた事業者が会計処理なども考慮した時には法定通貨担保型のステーブルコインの利用用途が今後増加するのではないかと想定しています。

主要銘柄と国内の制度整備

グローバルではUSDCやUSDTといった米ドル連動のステーブルコインが圧倒的に流通し、暗号資産取引や決済の基軸として機能しています。日本でも2023年の法改正(改正資金決済法)により、ステーブルコインが「電子決済手段」として法的に定義され、円建てステーブルコインの発行・流通を可能にする枠組みが整ってきました。たとえばJPYCのように「1枚=1円」を目標に、準備金の保全や監査報告を制度面と合わせて進める取り組みが登場し、国内での実用化も徐々に進展しています。

なぜECに効くのか:暗号資産との違い

ステーブルコインは1USDC ≒ 1USDのように価値が読みやすいため、価格表記、請求、在庫評価、損益計算といった業務オペレーションが単純化します。受領後の価値下落リスクが小さく、換金タイミングの意思決定もしやすいので、売上・粗利の予見可能性が高まります。暗号資産の利便性を保ちながら、日常決済に求められる「安定」を満たす点が、ビットコインなどとの決定的な違いです。細かな違いはありますが、現在のドル円の為替レートを考慮した会計・税処理と同様のオペレーションを組むことが可能です。

なぜECで注目?(決済の安定性とユーザー体験)

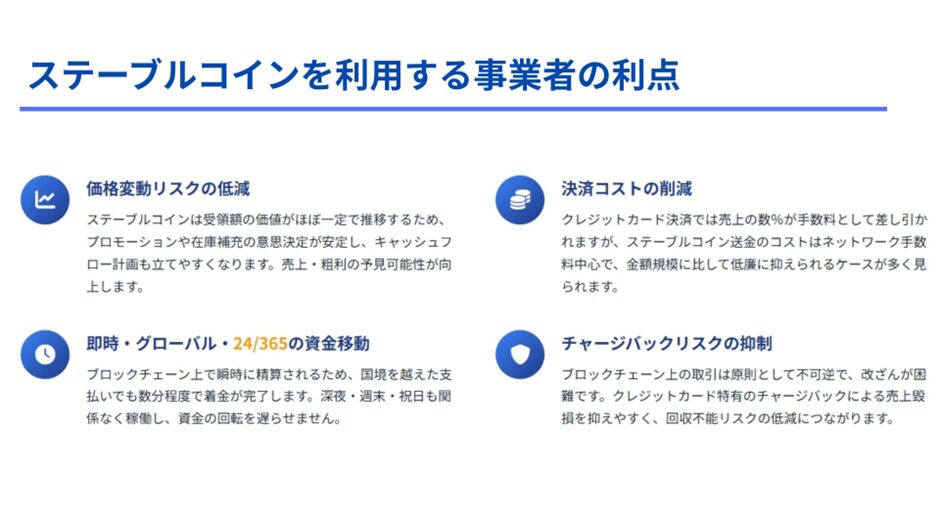

価格変動リスクの低減

ビットコインのような高ボラティリティ資産で売上を受け取ると、決済後に価格が下落して粗利が削られるおそれがあります。一方でステーブルコインであれば受領額の価値がほぼ一定で推移するため、従来の銀行送金で生じる多額の手数料や着金期間の短縮など効果として見込まれるため、キャッシュフロー計画も立てやすくなります。運転資金管理の安定化は、急成長局面のECにとって大きな差になります。このステーブルコインの台頭が今後大きくEC市場へも影響が与えられることが容易に想像できます。

決済コストの削減

クレジットカード決済では売上の数%が手数料として差し引かれるのが一般的ですが、ステーブルコイン送金のコストはブロックチェーン上でのネットワーク手数料中心で、金額規模に比して低廉に抑えられるケースが多く見られます。特に単価が高く回転の速いSKUでは、この手数料差が利益率の改善にダイレクトに効きます。中間マージンが小さい構造は、価格競争力の源泉にもなります。

即時かつグローバル、24/365で動く資金

ステーブルコインはブロックチェーン上で瞬時に精算されるため、国境を越えた支払いでも数分程度で着金が完了することが少なくありません。深夜・週末・祝日も関係なく稼働するので、セールや新作投入などトラフィックが集中する局面でも、資金の回転を遅らせない運用が可能です。決済と物流のリードタイム短縮が重なれば、顧客満足度の底上げにも直結します。

チャージバックリスクの抑制

ブロックチェーン上の取引は原則として不可逆で、改ざんが困難です。クレジットカード特有のチャージバックによる売上毀損を抑えやすく、回収不能リスクの低減につながります。さらに取引履歴がオンチェーンで監査可能な形で残るため、内部統制や照合作業の効率化・透明性向上にも寄与します。

ユーザー・加盟店双方の利便性

ウォレットをユーザーが保有し、活用する点は若干の煩雑性はありますが、ユーザーはウォレットからQRコードや決済リンクで即時に支払えるため、スマホ決済と同等のシームレスな体験が得られます。暗号資産を既に保有する顧客は法定通貨に戻さず直接支払えるので、越境ECでは為替や海外利用手数料の煩雑さが軽減されます。加盟店側もフロントのフリクション低減により、カート離脱率の抑制が期待できます。実際、海外では大手事業者が自社ウォレットや米ドル連動ステーブルコインの発行・連携を進め、法定通貨とデジタル通貨の接続を滑らかにする動きが広がっています。

大手の動向とインフラ整備の加速

世界的な決済ネットワーク(Stripe)や大手プラットフォーム(Shopify)が、ステーブルコインの実証・発行・連携を進めています。ウォレット、決済プロセッサ、オン/オフランプ(法定通貨とデジタル資産の交換)のエコシステムが拡充するほど、加盟店の導入ハードルは下がり、ユーザー側の利用も自然に広がります。こうした環境整備が進むことで、ステーブルコイン決済は「特殊なオプション」から「実用的な標準選択肢」へと位置づけが変わりつつあります。

まとめ:ECでの“現実解”はステーブルコイン

暗号資産は革新的な技術基盤ですが、その高いボラティリティは日常決済の現場には重い負担となり得ます。一方、ステーブルコインは「暗号資産の利便性」と「法定通貨の安定性」を両立し、低コスト・高速・国境レス・24/365というECに理想的な特性を提供します。導入に際しては、対応チェーン・採用銘柄(USDC/USDT/円建てなど)、換金フロー、レート表示、会計処理、KYC/AML方針までを事前に設計しておくと、オペレーション定着がスムーズです。ステーブルコイン決済はまだ発展途上でもありますが、今後の市場拡大を見越して情報収集をしていくことがおすすめです。

▼暗号資産・ステーブルコインに関して話を聞いてみる▼

https://cal.com/gota-ueda-upijc0/60分-mtg

あわせて読みたい