前回の連載の1回目は、ECの立て直しについての状況と、立て直すためには、下記の3つのフェーズがあるというお話をしました。

【フェーズ1】「やろうとしていること」自体が正しいか(またはちゃんと考えられているか)。

【フェーズ2】「やろうとしていること」と、そのための「手法、やっていること」が合っているかどうか。

【フェーズ3】上記2つをベースに、自律的に動くメンバーや仕組み、運用を作っていく。

第2回では、【フェーズ1】の「やろうとしていること」自体が正しいか(またはちゃんと考えられているか)についてお話していきます。

今回の話は「きれいごと」になりますが、それを踏まえたうえで目指す上で大事なことは、現在できること、優先順位の高いことを、少なくとも「きれいごと」で決めたことの方へ向かおうとしているかです。

この記事の目次

コンセプトの検討に入る前に抑えておくべき3つの前提

ECもですが、何かを行うときは、何を行うか、それはどういうことなのかが、どこまで考えられているか、そして、正しいかという問いがあります。「正しい」ということは、別に善悪や正義のことではありません。ビジネスの観点からは、(あまりこの表現は使いたくはありませんが)自社がやる「べき」意味、価値があるのかです。

「やろうとしていること」を考える基礎は、コンセプトがしっかり考えられているかですが、コンセプトの検討に入る前に、次の3つの前提を踏まえていきましょう。

- マインドセット

- EC専業/単独なのか、または、既存事業と関わるのか

- 目指す規模感

マインドセット

コンセプトを考える際に、非常に大事なのは、マインドセット(心構え)です。マインドセットの解釈はいろいろありますが、先入観やそれを排除することに関することが多いといえます。例えば、ECなどの場合にありがちなのが、今までなじみがない、または、システムやネット、デジタルが絡んでいることに過剰反応し、思考停止となることです。もはやECは、特殊な世界ではありません。むろん、未経験者の方からは難しいという感覚はあると思いますが、ECやデジタルにかかわらず、新しい、経験のないことを行うのは、「わからない」「難しく感じる」ということは当然です。

実店舗経験者からであればECは難しく感じるでしょうが、EC経験者からは実店舗は難しく感じます。正直、実店舗を成功させるほうが難しいと思います。

逆に、世の中でこれだけ成長している分野だから、やればうまくいくという考えも間違いです。結果、自社のスタッフのスキルだけのせいにして、外部のコンサルに助けを求めるのはお角違いです。

いずれにしても、ECを運営するにあたって、とても難しくはないけれど、簡単ではないというレベルの感覚を持つことが大切です。そのためには、「本気で」「ちゃんと考えて」「徹底する」ということしかありません。

EC専業/単独なのか、または、既存事業と関わるのか

コンセプトの前提として、自社として踏まえておくことがあります。それは、

- 既存事業と関わるECなのか

- ECビジネス専業なのか、既存事業とは関連なく独立したECなのか

です。もっと細かく、踏まえ方を分けることもありますが、まずは、この2点を明確にします。最終的には、会社全体が同じことを考え、2点のどちらかを目指すのですが、考える際には、どちらの立ち位置かをはっきりさせておくことが、事業を立て直す上でやりやすいと思います。

ECを中心、または、ECの中で考えていくのか、会社全体として考えていき、その中でECを含めて、全体でどうしていくのかです。このこと自体をコンセプトで検討するということであれば、それはそれで構いません。

目指す規模感

そして、ECをやる場合でも、目指す規模感によって、コンセプトも踏まえて、全く考えること、やることが変わってきます。私がよく言うのは、業態としての「EC」は「路面店」と同じくらいのレベルの言い方で、新宿伊勢丹も「路面店」、田舎の駅前の駄菓子屋さんも「路面店」です。良い悪いではなく、やり方が変わってきます。3年後に年間売上を2,000万円にしようとする場合と、30億円にしようとする場合では、コンセプトの中に含まれる内容の幅などが大きく違います。

この規模感の想定すらないところもあります。それでうまくいくわけはありません。

(ECをやったらどのくらいの規模になるんですか、とナイーブに聞かれても答えようもありませんが)これも、コンセプトワークで解決したいという方もいらっしゃいます。

コンセプトワーク

- 自社の価値(顧客に提供できること、提供したいこと)

- 誰に提供したいか

をまずははっきりさせていきます。

プロセスが、起業や新規事業もビジネスアイディアやビジネスモデルの作り方の最初に似ていますが、そこまでの必要はありません。何らかの形でECということをやっているのですから。(よく、いきなり差別化を気にし始めて、差別化しか考えない人がいますが、自社の価値とターゲットが明確なうえでの差別化です)

既存事業と関連のあるECをやっている場合

まずは、既存事業のコンセプトを再確認しましょう。(といって、御社の事業のコンセプトは何ですか、というと誰も答えられないことも、引き出しの奥の方から、何年も見られていないようなファイルを引っ張り出してきたりなどということでは、うまくいくはずはありません。既存事業は、既に出来上がった仕組みのうえで、継続的に行われていることなので、はっきり見えていなくても、ある程度のレベルでは継続できることは多いのですが、ECに応用する場合は、明示的に理解する必要があります)

大概は、既存のコンセプトの中に回答があり、それをうまく分解して、ECに合わせていくことになります。場合によっては再解釈することもあります。全く違うということはなく、また、合わないからといって、例えば同じ商品を同じターゲットに向けて提供するのに違うことはありません。全く違うとして、既存事業のコンセプトの作り直しからやり直しの場合も、まれにはありますが、それでは、既存事業にも責任を持つことになります。

また、やはり、ECは違うコンセプトでということもなくはないですが、同じブランド(もしくは屋号)で同じような商品を扱っていて、うまくいっているところはほとんど見たことがありません。

ECが専業または既存事業とは関連がない場合

コンセプトがないはずがありません。もし、なくて始めたというのであれば、EC以前に経営や事業の見直しが必要です。あるのにうまくいかない場合は、コンセプトを一度見つめなおし、フェーズ2を考えます。それでもうまくいかない場合は、起業の際によくある考え方ですが、ピボットを考えるか、事業をやめるという選択肢になります。

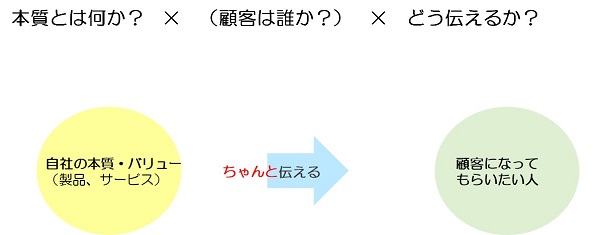

図は、自社の本質とターゲットを書いただけの単純なものです。言わんとしていることは、「自社の価値」を「誰に(=ターゲット)」に「どうやって届ける」かです。

「自社の価値」と「誰に(=ターゲット)」を、まず明確にすることを、乱暴ですがコンセプトと考えてもらって構いません。「どうやって届ける」を実現するために、自社のどんなリソースをこれに自社のこれがベースになって全てを考えていきます。

「自社の価値」から「誰に(=ターゲット)」が受け取るもの、「どうやって届ける」のプロセスで経験するものが「顧客体験」です。コンセプトを実現するために検討から、自社が目指すべき「顧客体験」が見いだされてきます。

これらの検討のときに参考にしてもらいたい考え方が、「『プロダクト』としてのEC、そして、顧客体験を実現するためのタッチポイントとしてのEC」です。

実店舗やECビジネスは、マーケティング戦略を考えるときに、取扱商品だけではなく、「取扱商品や物流、支払い方法、その他サービス、機能を含めた実店舗やEC」を「プロダクト」としてマーケティングすると言う考え方です。また、この「プロダクト」は、顧客体験を実現するための顧客との接点(=タッチポイント)だということです。そして、この考え方は、フェーズ2でも使います。

まとめ

最終的に、新しいことをやるときには、コンセプト以降での「戦略」は、「実行計画」や「実施の過程/結果」で、行ったり来たりして、修正して形作られます。

コンセプト自体は、結果がどうだったということで、すぐに変えるようなことではありません。もし、変えるときも、しっかり考えたうえで、ちゃんと変えると宣言して変えるもののはずです。

次回は、【フェーズ2】「やろうとしていること」と、そのための「手法、やっていること」が合っているかどうか、お話をしていきます。

▼ ネクトラス株式会社への相談はこちら

https://www.nectoras.com/contact

合わせて読みたい