EC・D2Cにおいて出荷業務の自動化が注目されています。商品の梱包から発送までを24時間365日、機械が自動で対応してくれるため、出荷スピードが早く、物流における波動にも対応できるのが特徴です。そんな自動出荷ですが、扱う商品によっては利用する際に注意する必要があります。Shopify専用の発送代行・物流代行サービス「スピードロジ」を提供しているトランスコスモス株式会社(以下、トランスコスモス)の石毛雅昭さんと星田可澄さんに、自動出荷を導入する際の注意点について伺いました。

この記事の目次

自動出荷は梱包サイズに融通が利かない?!

――近年、自動出荷が注目されていますが、導入するにあたって注意点があれば教えていただけないでしょうか?

例えば、パッケージがパウチの商品などは、丸めたりすることでサイズが変わってきます。また、複数の商品を梱包する際に、入れ方を工夫することでダンボールの大きさを抑えることが可能です。他にも自動出荷の場合、ギフトやラッピング、袋詰めといった通常とは異なる流通加工に対応できないことは知っておいたほうがいいでしょう。

今お伝えした課題を受けて、自動出荷サービスを利用していた事業者様が弊社の物流代行サービス「スピードロジ」に移行したケースも少なくありません。

自動出荷の場合(左):80サイズのダンボール

手動出荷の場合(右):60サイズのダンボール

なぜ自動出荷の課題に気づかないのか?

テスト出荷が重要な理由

――自動出荷の注意点について、商品とダンボールを使って説明していただいたおかげで、わかりやすかったです。自動出荷サービスを導入するタイミングで、今お話しされた課題には事業者様は気づかないのでしょうか?

石毛さん:事前にテスト出荷を行っていれば、自動出荷の課題に気づいたかもしれません。テスト出荷を行うことで、どのような梱包状態で、お客様に商品が届くかを事業者さまご自身で目にすることができるからです。

石毛さん:しかし、テスト出荷を行っている事業者様はあまり多くないのが現状です。そのため、お客様のご意見・ご要望をいただいてから、物流の課題に気づくことが多いのでしょう。

梱包サイズがあまり変わらないような小物系の商品に関しては、テスト出荷を行わなくても問題ないかもしれませんが、まとめ買い・セット買いなどが起きやすい商品の場合は、必ずテスト出荷を行ったほうが良いと思います。

先ほど例に挙げたプロテインを扱っている事業者様も、緩衝材が多く、「過剰梱包ではないか?」とお客様からご指摘を受けて、改善しようと思ったそうです。しかし、自動出荷サービスだと個社別の対応が難しいことから弊社に相談をいただくことになりました。

SDGsを意識した梱包と緩衝材が求められる時代に

星田さん:この1年で簡易梱包にして欲しいというオーダーを事業者様からいただくことが増えています。小さい商品に大きい梱包はお客様にはよく思われないからです。また、緩衝材はビニールだけでなく紙にしたいという要望もあります。SDGsの観点から過剰梱包が、お客様からネガティブな印象を持たれることが増えていると感じます。

星田さん:近年、梱包資材以外に、商品パッケージにもSDGsを考慮した変化が起きています。それは、パウチ型パッケージを活用している事業者様が増えていることです。パウチはボトルなどに詰め替えができますし、捨てるときもコンパクトになるため、ゴミを減らすことができるからなのでしょう。

スピードロジならではの物流改善フロー

――自動出荷サービスを利用していた事業者からご相談を受けることがあるとのことですが、スピードロジは、どのようにして梱包を改善したのか教えていただけないでしょうか?

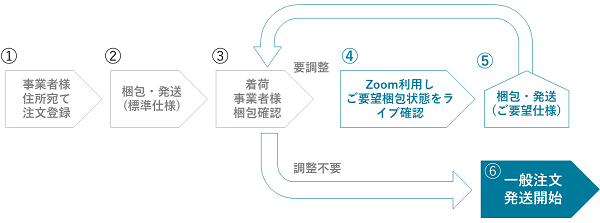

石毛さん:お客様ごとに細かいご要望はあるかと思いますが、まずはスピードロジの標準仕様に従い、梱包してテスト出荷を行います。お手元に届いた事業者様ご自身に梱包状態をご確認いただき、問題なければ販売開始になりますが、ご要望がある場合はテスト出荷の梱包をもとにお打ち合わせいたします。

先ほどのプロテインを販売されている事業者様は、ジェル状のエネルギードリンクも扱っています。パッケージが傷まないように梱包する際、一般的にはある程度の余白を設ける必要があります。そのため、こちらのジェル状のエネルギードリンクは、60サイズではなく80サイズのダンボールでテスト出荷を行いました。事業者様にテスト出荷で梱包状態をご確認いただいたところ、内容物が傷つかなければ問題ないため、60サイズにしていただきたいとご要望をいただいたのです。

テスト出荷後(右):60サイズのダンボール

星田さん:80サイズのダンボールで梱包する場合、60サイズと比べると緩衝材の量が多くなります。ブランドとして、お客様とコミュニケーションを取る中で、パッケージが傷むリスクはあるものの、中身には影響がないこともあり、60サイズのダンボールを選択されました。

スピードロジの標準仕様に従い、テスト出荷をしていただく理由としては、要件定義をゼロから考えていただくとなると時間が非常にかかってしまうからです。まずは、弊社の基準をご確認いただき、そこから改善することで非常に早いスピード感で始められます。先ほどの事業者様は、テスト出荷から改善して販売開始するまで、1週間ぐらいしかかかっていません。

オンラインによるコミュニケーションが当たり前になった今、遠方の事業者様ともオンラインビデオ越しでテスト出荷の梱包状態を見ながら改善できることもあり、テスト出荷から改善までの期間も劇的に低減でき、その意義を実感しやすくなったと思います。

スピードロジならではのこだわり

波動に耐えられる人材採用

――梱包の仕方一つとっても、ブランドのこだわりや想いが伝わるのですね。手動による出荷ならではの良さやテスト出荷の重要性について教えていただき、ありがとうございました。手動による出荷で物流業務を代行しているスピードロジですが、自動出荷サービスと比較した上で導入すると良い理由を伺えますか?

石毛さん:まず、自動出荷のメリットとして365日24時間、出荷が可能であることが挙げられます。それにより、手動による出荷と比べると半日ぐらい到着時間が変わってきます。急いで届ける必要がある商品や、スピードを求める事業者様には自動出荷がおすすめです。それ以外は、実はあまり大きな差はなく、自動出荷サービスを利用するのと、スピードロジを利用するのではコストも事業者様の手間もほとんど変わらないでしょう。

手動による出荷ですと最大出荷件数に制限がかかってしまうことを懸念される事業者様もいると思います。スピードロジでは瞬発的に増加する注文の波動に耐えられるように、人材採用をしやすい体制を整えました。できるだけスタッフの方が働きやすい環境を提供することを心がけているのもポイントです。スピードロジの倉庫は駅から5分、勤務時間も柔軟に選ぶことができるため、人材不足で出荷できないことがありません。また、人材面以外にも全体の仕組みづくりが波動に耐えられるような物流の設計になっています。

ロボットと同レベルの物流品質

――自動出荷は手動による出荷と比べると正確だと思います。そこはスピードロジではどうなのでしょうか?

星田さん:スピードロジを提供する倉庫は、2022年3月末時点において物流トラブルの発生率が0.0006%(100万件につき6回)です。これは物流指標で最高レベルの「Level5の正確性」で、機械による完全自動出荷と同等レベルになります。人がミスしやすい工程を機械で対応しているからこの正確性を実現できているのです。

ダンボールの口を閉じる封緘作業も人の手で実施するとテープが曲がってしまいがちですが機械を導入することで、正確かつ大量に対応する(1時間720個のダンボールの口を閉じる)ことが可能です。伝票も自動貼り付けのため、物流トラブルの発生率を限りなく抑えることができます。

石毛さん:柔軟な対応が必要な工程は人を、定型的で柔軟な対応が必要でないものは機械を。これにより事業者様とご購入者様に最適な形で、ミスなく商品を届けられる物流環境を構築しています。物流業務でお困りでしたら、是非スピードロジにご相談いただければと思います。

インタビューを通して:柔軟で質の高い物流サービスを提供するスピードロジ

商品サイズは同じにも関わらず、梱包が80サイズから60サイズに変えられるケースもあることがわかりました。自動出荷サービスの利用有無に限らず、今一度、自社の梱包がお客様にどのような形でお届けされているのか試してみてはいかがでしょうか。また、これからShopifyでEC・D2C事業を始められる方は、トランスコスモスのスピードロジに話を聞いてみると良いと思います。

▼スピードロジのサービス説明資料ダウンロードはこちら

▼スピードロジへのお問い合わせはこちら

合わせて読みたい