この記事の目次

はじめに

株式会社ジグザグが運営するWorldShopping BIZ(ワールドショッピングビズ)では海外販売を始めたい国内EC事業者さまに向けて「決済・物流・言語」と大きく3つのサポートを行うことで、日本から世界へ「世界中の欲しいに応える、世界中に想いも届ける」というコンセプトのもと越境ECを支援するサービスを運営しています。

前回記事では「越境EC」の始め方をご紹介しましたが、今回は「実はすでに国内サイトに海外ユーザーが来ている」というお話と、「グローバルSNS」についてご紹介します。

今ある日本語のECサイトにも海外ユーザーが来ている?

日経トレンディが日経クロストレンドと2021年11月3日に発表した「2021年ヒット商品ランキング」記事にて、第12位に「格安越境EC」がランクインしました。

ランクインの理由として「韓国コスメ/ファッションの流行で若者の利用が加速。使い勝手を高め、Qoo10のような利用者数1,900万人を超えたサービスも登場した」と書かれています。

ここで取り上げられた「格安越境EC」は、国内のユーザーが海外のECサイトヘアクセスしていること、特に日本の若年層女性が韓国のプチプラアイテムを活発に購入したことから注目ワードとなっています。

この国を越えたものの行き来は、日本人が海外製品を買うに止まらず、反対に海外ユーザーも「日本の商品を購入することができる」という可能性を示唆しているのではないでしょうか。

そもそも越境ECは広義な意味を持ち、インターネット通販サイトを通じた国際的な電子商取引を指す言葉で、「越境」は国境をこえることを表し、そこに「EC(Electric commerce)」を合わせた造語で、国内で販売している商品を海外販売することを指します。

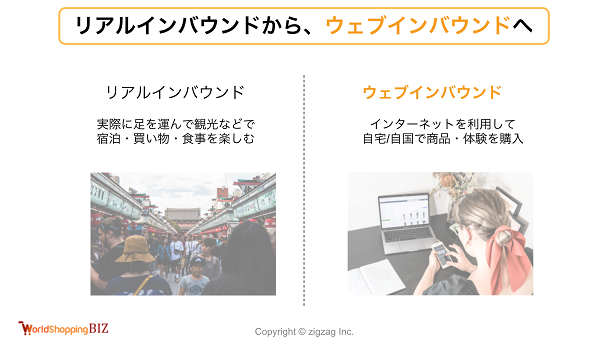

「現地に行かなければ買えない」「現地に行ってはじめて見つける」という本来の「インバウンド消費」は、新型コロナウイルスが世界規模で流行した影響を受けて「リアル」での消費は「インターネット・ウェブ」での消費へと移行しつつあります。

積極的に旅行に行けない状況下にあることでウェブの滞在時間が増加し、デジタルデバイスの普及によって積極的に消費者がインターネットやSNSを使って情報収集を行っていることから、日本国内のECサイトもこの流れの影響を受けています。

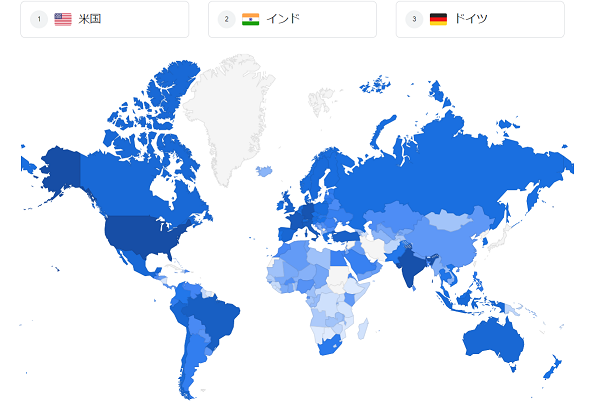

すでに日本語のみ、日本国内のみの発送対応にもかかわらず多くの国内のECサイトは平均して月間で2〜8%の海外アクセスがあります。

これは日本を訪れたことのある海外ユーザーが日本製品を購入することや、ネットや口頭で日本製品に興味を持ったことを示し、旅行・観光をすることが難しい中で「日本で販売しているもの」を購入する手段としてECサイトはとても重要な役割をしていることがわかります。

購入に意欲的な海外ユーザーが「海外販売」に対応しているECサイトに来たとしたら、販路拡大の大きな一歩となるでしょう。

SNSの普及と活用が越境ECを後押し

現在、「越境EC」が注目されるのには大きく3つの時代の流れがあると考えています。

1.デジタルデバイスの普及

2.商圏拡大を目指す事業者の増加

3.海外製品への購買意欲向上

1.デジタルデバイスの普及

まず、「デジタルデバイスの普及」は日々皆さんもスマートフォンで検索やSNSを利用しているので実感を持っていただけると思いますが、特に消費行動につながる商品検索や趣味趣向品の検索は「SNS」が主流となり始めています。

特にそのままサイト上で購入ができるSNSの機能を「ソーシャルコマース」と呼びます。ソーシャルメディア(SNS)とEコマース(EC)を掛け合わせて商品の販売促進を行う、一種の販売チャネルを指します。

例として、日本での利用率が高い「Instagram」は、2018年6月に投稿画像から直接ECサイトで購入ができるショッピング機能「Shop Now」をローンチしました。

グローバル利用されている「Instgram」では仮に掲載アイテムの詳細全てを翻訳しなくても、「翻訳を見る」という簡易翻訳機能があるので概要の確認できます。そして「#(ハッシュタグ)」を使うことで日本国内ユーザーはもちろん「英語」でハッシュタグをつければ英語圏ユーザーの「発見」に繋がるのです。

このように、まず「欲しい」という興味・関心を惹きつけ、そのあとに「どこでどのように買えるのか」を見るようなプロセスを踏んでいます。そのため、多くの企業やブランドが商品・サービスを販売していく際、SNSアカウントを立ち上げ、情報を発信することで消費者とコミュニケーションをとっているのです。

2.商圏拡大を目指す事業者の増加

2つ目にあげた「商圏拡大を目指す事業者の増加」の背景には、このような情報のフラット化と、自国以外にもニーズがあるという気づきが背景に見てとれるでしょう。

SNSでの発信を通すことでユーザーのコメントや「いいね」などのアクションをもらうこともできるため、そのインサイト情報を分析することで、その国でのニーズを知りマーケットを把握するヒントを得ることもできます。

3.海外製品への購買意欲向上

3つ目の「海外製品への購買意欲向上」は、前述の通り自由渡航の制限や情報のフラット化が後押ししているといえます。

また、特に購買層を牽引しているのは短尺動画をメインとした「TikTok」や動画プラットフォームとして世界的に利用されている「YouTube」です。

投稿型の動画プラットフォームではユーザー自身が「買ったもの」「食べたもの」などを紹介するUGC(ユーザー生成コンテンツ)が多く投稿されており、世界中のユーザーの購入品や体験に触れることができます。

国や地域に依存せず自身の興味関心ジャンルのリコメンデーションを受けるSNSでは、お互いに情報を共有・交換し合うSNSならではの「消費・購買欲求」が生まれていると考えられます。

今日からできる海外施策、その1「どんなSNSで発信するのが最適か考える」

越境ECを始める際には「主要国/主要地域のSNS利用率、情報収集の傾向を知る」ことが重要です。

どんなSNSが利用されているのか、今回は「日本」「英語圏」「香港」のSNS利用情報を例にご紹介します。

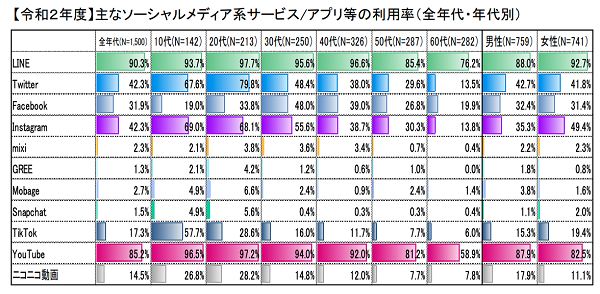

まず、日本のSNS利用率を見てみましょう。

総務省情報通信政策研究所の発表した「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」によると、全年代の第1位は「LINE」で90.3%、第2位は「YouTube」で85.2%、第3位は同率で「Instagram・Twitter」となり、42.3%となっています。

「Twitter」は10代、20代の利用率が高く、「Facebook」は30代のユーザーが中心に利用している様子が伺えます。「TikTok」では全体利用率は2割以下となったものの10代のみでは57.7%と半数以上が利用していることがわかります。

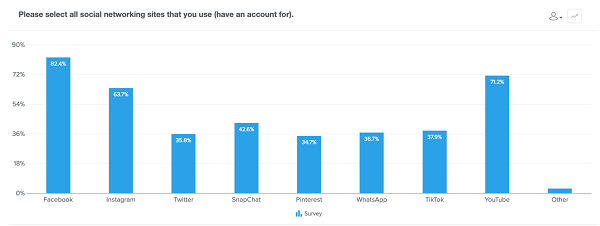

続いて、英語圏ユーザーを対象に行った「英語圏在住者4,800名対象、SNSとEC利用時の情報収集に関する調査」の結果をご覧ください。

アカウントを持っているSNSでは「Facebook」が最も多く82.4%、次いで「YouTube」で71.2%、「Instagram」が63.7%となりました。

日本との違いが見られたのは、登録した個人やグループに向けて画像などを投稿する「SnapChat」で42.6%、単尺動画の「TikTok」は37.9%、メッセージアプリの「WhatsApp」は36.7%が利用しているという点です。国内ではあまり馴染みのないメッセージング系SNSが利用されている他、SnapcChatやPinterestなどの画像投稿/シェア系アプリの利用ユーザーが多いことが伺えます。

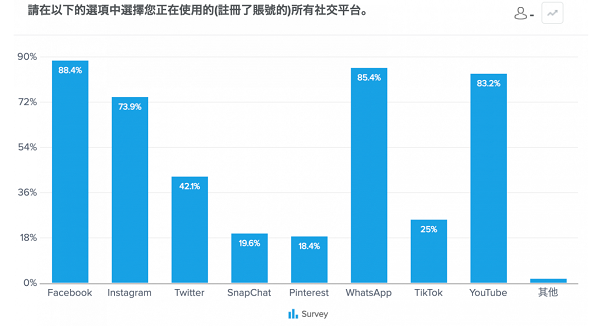

最後に、「香港在住者629名対象、利用SNSと情報収集に関する調査 」を見てみましょう。

こちらも「Facebook」が最も多く88.4%、続いて「WhatsApp」で85.4%、「YouTube」で83.2%と続きました。香港では中国語(繁体字)が主流ながらも歴史的経緯から欧米文化が浸透していることや、グレートファイアウォールの範囲外であるためグローバルSNSの利用が活発であることがわかります。

また、英語圏調査ではアカウント保有率が36.7%だった「WhatsApp」の利用率が8割を超え、利用率が高い様子が伺えます。

このように国や地域によって、また年代によっても利用しているSNSが異なることがわかります。つまり「情報収集源」は多岐にわたるのです。

今日からできる海外施策、その2「SNSを選んで始める」

ここまでSNSをきっかけに消費行動が加速している理由や、「情報収集源」として利用されていることをお話ししてきましたが、全てのSNSでアカウントを開設すればいい!という訳ではありません。

それぞれのSNSの特徴を捉えてコンテンツを作成する、アクションを得るノウハウやナレッジを積み上げていくのもSNSマーケティングに重要なポイントとなります。

【SNSを始める前に…】

- 自社商品と相性の良いSNSを見つける

- 社内でSNSへ割けるリソースを考える

- 自社商品がどんなセグメントに買われているのか現状の消費者インサイトを洗い出す

- 自社商品をどの国・地域で販売していきたいのか当たりをつける

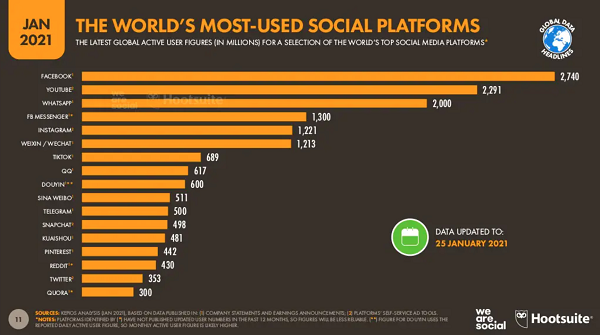

今までのインサイトでどの国の人が買ったか、興味があるのかわからないという場合や新規でECサイトを開設する場合、まずはグローバルで利用数の多いSNSを検討するといいでしょう。

2021年2月に Kepiosが発表した「Digital 2021 Report」のデータによると、こちらでも「Facebook」「YouTube」「WhatsApp」が上位を占め、また「Instagram」の利用率も動画・メッセージアプリに次いで利用者が多い様子が伺えます。

中国国内で独自展開しているSNSプラットフォーム「WeChat(微信)」や「DOUIN(抖音)」、「QQ」なども利用ユーザー数の多さが目立ちます。言語や規制があるため参入障壁が他のグローバルSNSと比較して高いものの中国でのSNSアクティブユーザーは9億3,000万人とされ、運用に乗った場合のインパクトは大きいといえるでしょう。

この中から「自社商品と相性の良いSNSを見つける」ことはブランディングにも関わる重要な部分です。

- 動画の作成ができる人がいるので「YouTube」「TikTok」を始める

- 商品画像を見せてそのまま購買に繋げたいので「Instagram」を始める

- テキストや商品説明をメインに最新情報を届けたいので「Twitter」を始める

- 中国語対応スタッフがいるので「WeChat(微信)」を始める

など、消費者とつながる場所を自ら開拓していくことが「海外販売」への第一歩となります。

以上、「実はすでに国内サイトに海外ユーザーが来ている」というお話と、「グローバルSNS」についてご紹介しました。

最後に:ウェブインバウンド対応なら「WorldShopping BIZ」に相談を

「WorldShopping BIZ」が提案する「ウェブインバウンド対応」は、モールでも独自ドメイン型でもない海外ユーザー向けの『購入代行サービス』となります。

海外ユーザーが「欲しい!」と思っても住所の入力や決済手段を選択することができない状況をなくし、リアルなインバウンド消費と同様に「フラッと立ち寄ったお店で欲しいものが買える」という当たり前に思える体験を、ECサイトでも可能にするのが「ウェブインバウンド対応」となります。

今回、「SNS」でアクセス情報を簡易確認することが鍵であるというご紹介をしましたが、さらに「広告運用」や「海外進出」を行う際には検索流入なのか、SNS経由なのか、はたまたどこかの口コミサイトから自社ECサイトにたどり着いたのかを知ることで販売・広告手法の最適化をすることが必要となります。

「WorldShopping BIZ」では利用EC事業者向けに「ショップダッシュボード」機能を提供しています。海外向け施策立案や市場選定にお役立ていただけるそれらのデータを見える化することで、さらなる販売促進に繋げていただくため顧客のアクセス・購買に関するデータを可視化するツールです。

今ある国内向けのECサイトで海外販売に挑戦してみたい、海外販売に対する知識はないけど商品を世界中のユーザーへ届けたい!とお考えの方はぜひ「WorldShopping BIZ」までお問い合わせください。

合わせて読みたい