EC・D2Cを成功させるためには、CRM(顧客関係管理)は非常に重要な役割を持ちます。お客様と継続的に良好な関係を築くために、どのような方法があるのか?また、時代の流れに応じて変化するお客様に対して事業者はどのようにコミュニケーションを設計すべきなのか? CRMを行うにあたって、コンタクトセンターや物流の支援もされている株式会社ライフェックス(以下、ライフェックス)のCRMディビジョンでジェネラルマネージャーを務める西部好範さんとチームマネージャーの江森清文さんにお話を伺いました。

この記事の目次

CRMの基本的な考え方とは

――EC・D2C 事業を行うにあたって、CRMがなぜ重要なのか、設計を行う際に具体的にどのようにすればよいのか教えていただけないでしょうか。

西部さん:最近の通販業界の傾向として、新規獲得の広告費が高騰しているため、初めて購入したお客様に継続してもらうための取り組みが重要になります。例えば、1度購入したお客様に一切ケアをせずにそれっきりで終わってしまうのではなく、適切なコミュニケーションを取って2回、3回と継続的に購入してもらえることがCRMによって実現できます。

継続的にお客様とお付き合いするためにLTV(ライフタイムバリュー)を目標数値にしている事業者様が多いかと思います。つまり、お客様1回あたりの購入金額と購入回数を伸ばすことが必要になります。

江森さん:LTVを上げるためには、継続率を上げるだけではなく、購入してもらっている商品以外の商品を一緒に買ってもらうクロスセルや購入している商品を複数のセットで購入していただくアップセルによって客単価を上げる動きや、ハードルは少し高いですがお友達紹介も欠かせません。継続率を維持しながら、こういった取り組みによって売上を伸ばすには、メールや電話、タイミングなどお客様の属性に合わせて適切なコミュニケーションを取らなければなりません。

直近購入された商品、お客様の性別、年代、販売経路がオンラインかオフラインかなど様々な条件によってコミュニケーションを行う適切なタイミングが異なります。メールを1通送るにしても開封していただかなくてはコミュニケーションを取ることができません。そのため、お客様にとっての最適なタイミングを検証しながら形にしていきます。

お客様に一貫した体験価値を提供すること

――CRMによってお客様との関係構築を強固にすることでLTVが向上し、EC・D2C事業を伸ばせることがわかりました。一口にCRMといっても、何回商品を購入したかなどお客様の状態によって、コミュニケーションの形が変わるかと思います。まだ、商品やブランドに触れて間もないお客様と、既にブランドを愛用するお客様とで、対応はどのように変わってくるのでしょうか。

西部さん:1回しか商品を購入したことがないお客様は、そのブランドや企業のことをまだあまり理解されていないでしょう。そのタイミングでいきなり企業理念を訴えかけてもお客様には響きません。まずは商品の使い方や自己紹介のような、初歩的で身近なCRMから取り掛かっていくのが良いと思います。例えば、CRMの鉄板といわれている誕生日の訴求も、1~2回しか購入したことがないお客様にやるよりも、複数回購入いただいたお客様にブランドから日頃の感謝を込めたお祝いとして届けるほうが響きやすくなるでしょう。

初めて商品を知る入り口からお客様にファンになってもらうまでの一連の流れをお客様目線で見たときに違和感や矛盾を与えないことが何よりも大切です。

3回、4回と継続的にご購入いただいている場合であっても注意が必要です。今、上手くいっているからといって、その取り組みがずっと続くとは限りません。競合企業は絶えず新しい取り組みを行い、新しいブランドは日々立ち上がっています。当然、お客様はそういった外部要因を意識するため、事業者様は競合企業含め幅広い視野で事例を収集しながら、本質的にお客様の課題を解決するには何をすれば良いのか考え続けなくてはなりません。

購買行動の変化を捉えた柔軟な対応が必須

――初期費用無料で始められるショッピングカートもあり、今やEC・D2C事業は気軽に始めやすく、相当数の事業者様が参入していることかと思います。プレイヤーが多く、変化の激しい業界だからこそ、お客様が求めるものも移ろいやすく、事業者様も動きに敏感でなければいけないように感じました。コミュニケーションの点においてもSNSを始め、お客様との接点が一昔前と比べて増えていると思います。このような変化はCRMにどういった影響を与えているでしょうか?

江森さん:メルマガや紙DM、同梱物を送るなど昔からなくならないテクニックはもちろん大切です。現在ではInstagramやYouTube、TikTokなどのSNSの台頭により、お客様は商品が気になったところから先行して情報収集ができる時代になっています。

ネット通販発の商品となるD2Cブランドの多くは、購入前に実際に手に取ることができないため、お客様は不安を解消するため特に詳しく情報を調べるでしょう。安心感を持ってもらうためには、Instagramにレビューを投稿してもらいやすい仕組みづくりを通してUGC(ユーザー生成コンテンツ)を活用する方法が挙げられます。このような、生のお客様の声が次のお客様へと繋がる仕組みを構築することもCRMの事例として挙げられるでしょう。

西部さん:新型コロナウイルスの影響を受けた2020年~2021年は変化が激しいですが、カスタマージャーニーマップの更新は定期的に行ったほうが良いです。お客様によって購入するに至った流入経路は異なります。その流入経路は時代によって変わっていき、各SNSやオンライン・オフライン広告などの集客媒体によって購入するお客様は変わります。中期経営計画を作成する3~5年の周期に合わせてカスタマージャーニーマップを更新するのが望ましいです。

以前、テレビショッピングを主な販売経路としていて、60代から70代をターゲットにしている事業者様で「自社のお客様はネット通販を使う年代ではない」とオンラインへの投資をあまり行っていないケースがありました。その事業者様に顧客アンケートをご提案しLINEやSNSの利用状況を調査したところ、70%以上が日常的に利用しているとの結果が出ました。アンケートの結果をもって、社内で予算を確保し、オンラインへの広告投資を行った結果、売上が急上昇しました。固定観念でお客様を決めつけずに、時代に合わせてお客様が変わっていることを知れた良い事例だと思っています。

お客様を知り、満足度を上げるための方法とは

――市場環境を知ること、そしてお客様を知ることがCRMにおいて重要なポイントになりそうですね。カスタマージャーニーマップの再設計や新しいCRM施策を始めるにしても、正しく設計するには経験豊富な外部の知見を入れることで、方向性を誤らずにお客様にとって満足度の高い施策を実行できるようになると思います。ライフェックスがCRMの支援を行う場合の流れについて教えていただけますか?

江森さん:始めからいきなり施策の提案は致しません。事業者様のお客様について顧客分析を行っていきます。その際、定量面と定性面に分けて考えて、分析をすることで全体像を具体的に描けるようになります。

まず、購買情報などのデータ上で確認できる定量情報からお客様像の仮説を作っていきます。この仮説に基づいてお客様アンケートを取ることで、商品を知ったきっかけ、購入理由や今抱えている悩みなどの定性的な情報を収集します。そして、このアンケートの集計情報を、お客様の購入回数や購入金額のような情報と掛け合わせて活用すると、ロイヤリティの高いお客様がどのような声をあげているのか確認できるようになります。

この工程を経た上で、施策やシナリオ、カスタマージャーニーマップの設計をするとロイヤリティの高いお客様に寄り添った設計ができるようになります。具体的な施策については過去の実績から今に至るまで最新のノウハウを持って取り組んでいるため安心して依頼いただきたいです。

――お客様を知ることをスタートラインとして、お客様が求める体験になるような施策へと最新のノウハウを活用して落とし込めるのがライフェックスならではだと感じました。最後に、CRMに取り組もうとしている企業、もしくは取り組んでいる企業が顧客満足度を上げるために気をつけないといけないことがあれば教えていただけますか?

江森さん:CRMはツールがないとできないと思われがちなところがあります。実際はそんなことはなく、購買情報や顧客情報といった今あるデータだけでも分析はできます。事業者様の中にはノウハウ不足でCRMに取り組めていないことや、担当者の移動や転職などでCRMの改善活動が取り組めていないことなどあると思います。そういうときはぜひライフェックスに声をかけていただきたいです。

西部さん:取材の中でもお伝えさせていただきましたが、ご支援させていただく中で新規獲得とCRMの制作チームが分断されてしまっていて、お客様にとってわかりづらい商品提案をしている話をよく伺います。お客様にとって望ましい商品提案を行うために事業者様の社内の目標設定や体制構築を行うことも可能です。全部署が同じ目標に向かって働けるような、体制や業務フローの構築にお悩みの事業者様もぜひご相談いただきたいです。

インタビューを通して:お客様の課題を最大限解決し、ブランドと共に歩めるCRMを創る

一般に、CRMのCがカスタマー(顧客)であることからも一度以上商品を購入したお客様とどのような関係を築いていくのか、という考え方がCRMには求められると思います。しかし、今回お話を伺ったことで、潜在的なお客様が商品やブランドと出会う瞬間からどのような体験や価値を提供するのか考えなくてはならないことを知りました。

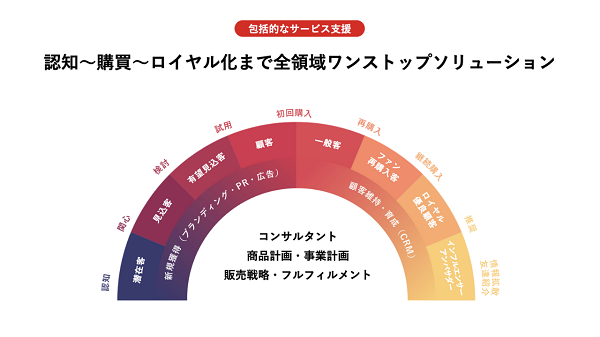

ライフェックスではCRMを通して、コンタクトセンターや物流の支援も行っています。お客様との接点を網羅的に支援するために、梱包や同梱物、接客のコミュニケーションなどオンライン・オフライン問わず幅広いチャネルに対応しています。自社のお客様とより良い関係を築きたいと思っている事業者様はライフェックスに相談してみてはいかがでしょうか?

▼株式会社ライフェックスへの相談はこちら

https://lifex-group.co.jp/contact

合わせて読みたい