熱狂的ファンをつくる接客チャット「チャネルトーク」を運営する株式会社Channel Corporationが、2021年6月24日、ウェビナー「D2C・ECのファンマーケティング専門家に聞く 効果的なInstagramの活用法とブランディング」を開催しました。

今回のウェビナーでは、AnyMind Groupの仲川英歩さんとpickiの鈴木昭広さんに、D2C・ECのマーケティングにおいて、顧客にファンになってもらい、関係性を深めていくためにどのような施策や測定を行っているのかをお話しいただきました。本記事では、その要点をまとめましたので、参考にしていただければ幸いです。

この記事の目次

登壇者

・AnyMind Group株式会社:仲川英歩さん

AnyMind Groupは、ブランドの企画・生産からD2C・EC運営を一気通貫で支援するソリューションを提供。インフルエンサーブランドの立ち上げを数多く手がけ、現在、日本だけでも30以上のD2Cブランドを支援しています。2021年6月8日には、新たにD2C事業者向け物流管理プラットフォーム「AnyLogi」をローンチ、受発注連携や配送に関する業務支援を強化しています。

・picki株式会社:鈴木昭広さん

国内外でアパレルOEM、ODMに携わってきた経験を活かし、2017年に創業(旧Decoro株式会社)。D2Cマーケットにおいて、ブランドプロデューサーを支援しながら、アパレルブランド「Dear Sisterhood」「jour de muguet」「1/18billion」「La mia AriA」を展開、新たなブランド育成にも積極的に取り組んでいます。

D2C/ECのファンの作り方

どのようなお客様がファンだと定義していますか?

仲川さん:前提として、「ファン」と「ロイヤルカスタマー」は同じではないと考えています。ロイヤルカスタマーは商品をよく買ってくれる人ですが、ファンはブランドに対する共感者です。たとえば、SNSの投稿に熱心にいいねやコメントをしてくれる人たちは、ファンといえます。ファンにとって商品はブランドを具現化したものであり、あくまでもブランドが前提にあり、商品の購入は過程にすぎません。

鈴木さん:顧客はサービスを買ってくれる人ですが、ファンはサービス提供者を応援、共感してくれる人と捉えています。ファンになってもらえれば、安いか高いかという価格の戦いではないところでサービスを販売できます。

また、応援と共感も性質が少し違うと考えています。応援はサービス提供者である個人を応援する面が強く、その代表例が、配信ライブの投げ銭などです。2割のファンが8割の売上を生むといわれる世界です。一方、共感は、サービス提供者の世界観や哲学に共感する面が強くなります。

ファン作りで意識しているのはどのようなことですか?

仲川さん:商品はブランドを表す形の一つですが、商品以外の付加価値やSNSのクリエイティブなどによるブランディングも意識しています。

たとえば、弊社が支援している中で、「SLEEE」というブランドがあります。このブランドでは、パジャマなどの睡眠に関する商品を販売しているのですが、より快適な睡眠を届けたいという思いから、睡眠向けの音楽プレイリストを今度提供する予定になっています。ファンがイメージするブランドに合わせた価値を提供するという、新しい取り組みだと思います。

鈴木さん:オンライン・オフライン双方での、ファンとのインタラクティブなコミュニケーションを意識しています。ファンは、商品を購入するとき、こうありたいというライフスタイルを購入しています。そうやってストーリーを自分ごと化してもらうことが重要です。

一方、オフラインのコミュニケーションも重要です。たとえばライブ興行で、コロナ禍においてオンライン配信だけだとエンゲージが下がる事例もありました。オンラインだけでなく、実際に体験してもらえる場、お客様同士が交流できる場はやはり必要です。

インフルエンサーの選び方と活用Tips

インフルエンサーの選び方で何を重視していますか?

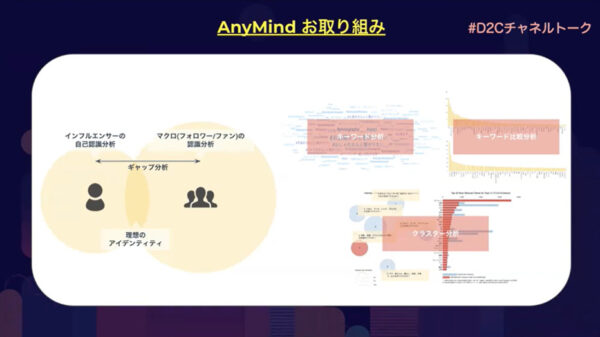

仲川さん:そのインフルエンサーにどのようなフォロワーがいるのかを細かく分析します。分析には、まず、弊社のソリューションであるインフルエンサーマーケティングプラットフォーム「AnyTag」を活用しています。Any Tagでは、キャンペーン実施目的に合わせたインフルエンサー選定と、フォロワー/UGCの変化の推移の把握や効果測定が可能です。

フォロワーのアカウントを一つひとつ確認するというアナログな手法で、ハッシュタグやコメント、投稿内容なども見ています。特に、Instagramのユーザーはタグで検索する傾向が強いので、ハッシュタグの分析は重視しています。

ブランドを企画する前に、フォロワーを理解することが重要です。分析してみると、想定しているフォロワー像と商品を実際に購買してくれるユーザーが異なっていることがあります。たとえば、動物系アカウントのフォロワーは、必ずしも動物を飼っているわけではなく、癒しを求めている人も多いです。そのクリエイターさんが展開する商品に関して、当初はペットフードを企画していたものの、方向転換してぬいぐるみを販売をしてヒットした事例もあります。

また、バーティカルに熱狂的なファンを抱えているインフルエンサーは強いですね。

鈴木さん:弊社ではインフルエンサーではなく「ディレクター」と呼んでいるのですが、ディレクターがどのようなコミュニティを持っているのかは確認します。本人のフォロワー数だけでなく、友人や所属事務所のタレントのフォロワー数など、周りにどのくらい協力してもらえるかが重要です。

弊社は20代女性をメインターゲットとした複数のレディースファッションのブランドを扱っていますが、それらと他のブランドとの親和性も確認します。そこから、クロスセルが生まれたり、一つのブランドのファンが他のブランドのファンにもなったりする可能性が生まれます。

さらに、マーケティングの目的によっても選び方は変わります。たとえば、認知を取りたい場合はフォロワー数やエンゲージメント率も重要ですが、購買につなげたい場合はフォロワー数がそこまで多くなくても、その分野に特化していて確実にコメントをしてくれるフォロワーがいるようなインフルエンサーのほうが向いています。

Instagramを活用したプロモーションの効果測定

ブランディング活動で大切にしていることは?

仲川さん:ブランドを作り出すのではなく、お客様の頭の中にあるブランドを作り上げることを大切にしています。そのために、色やフォント、商品、チャット接客ツール・チャネルトークを用いたお客様との会話など、多方面からブランドイメージを想起させるアプローチを行います。

鈴木さん:プロダクトを軸にブランドのらしさ(世界観)を表現しつつ、インタラクティブな共犯者づくりをすることを大切にしています。世界観を表現しつつ、自己満足で終わらず、お客様のストーリーも取り入れつつというバランスが必要です。お客様に目線は合わせるものの、合わせにいくことはしないという違いがあります。

また、やらないことを決めることも大切です。ブランドコンセプトと一貫性のない施策は取り組まないなど、ブランドとしてお客様との約束を明確にしています。

マーケティング施策の効果測定の方法について

仲川さん:定量的には、エンゲージメント率やコメント数、クリエイティブのABテストなど、AnyTagとInstagramの分析機能を活用して測定しています。定性的には、フォロワーの投稿を見に行ったり、DMやアンケートなどのコメントを確認したりしています。数字が良いからといって必ずしもその投稿が良いとは限らないので、生の声は非常に重要です。

一つの目安として、5千フォロワーくらいまでが立ち上げ期、1万フォロワーくらいまでがコミュニケーション期、それ以上が販促期と捉えることができます。ブランドやSNSの運用目的によっても変わりますが、一般的に、立ち上げ期はいいねと保存数、コミュニケーション期はリーチ数とフォロワー数そしてUGC、販促期はプロフィール閲覧数とサイト流入数が重視されます。

鈴木さん:とにかく顧客の声を聞くことです。たとえば、ご了承いただいたお客様にお電話をしたり、かなり長めのヒアリングを行ったりすることがあります。特にローンチ当初はデータもあまりないので、生の声を聞くしかありません。そういった点でも、チャネルトークは役立ちます。

ファンとの距離を縮めるコミュニケーション方法

ファンとのコミュニケーションで大切にしていることは?

仲川さん:N対Nのコミュニケーションでは、体験を通じてファン同士のコミュニケーションを生むことを大切にしています。たとえば、普段はインフルエンサーから一方向で発信するのみだったところに、フォロワーさん同士がコミュニケーションをとれるイベントを用意することで、ブランドの共感度が上がった事例もあります。

一方で、1対Nのコミュニケーションでは、フォロワーに情報を発信する際の絵文字や文体などをブランドごとに統一するなどしています。弊社では30ほどのブランドを扱っていますが、それぞれにコミュニケーションの使い分けがあります。

鈴木さん:1対1で顔を合わせて接客するような形を大切にしています。たとえば、インスタライブに登場してもらったり、コアなファン同士に語りあってもらう場を設け、それをコンテンツにしたりしています。また、ディレクターだけでなく、Webのスタッフやデザイナーにもインスタライブに出てもらうことで、お客様に親近感を持ってもらえる効果もあるように思います。

チャネルトークの活用に関して

仲川さん:チャネルトークでは、ブランドごとのペルソナに応じて、絵文字や口調などCS対応のキャラ設定を変えることができます。また、ローンチ当日と普段のbotを使い分けるなどの活用もしています。

鈴木さん:ECサイト内のコンテンツと連動して活用するなどしています。顧客の声、ファンの声を聞くというのはすごく大切なことなので、チャネルトークはとても重要な存在です。

セミナーに参加して:届けたいブランドがあり、お客様の声を聞くことの重要性

ファンのつくブランドになるためには、当たり前かもしれませんが、まずはブランドの世界観が明確になっている必要があると感じました。ファンを作るためにブランドがあるのではなく、届けたいブランドがあり、それに共感してもらえるファンにどうアプローチするのか。ただ、ブランドは独りよがりなものではなく、そこに共感してくれるファンの想いを汲み取るバランスも必要で、ブランドに対する想いがないと難しいところだと思います。

その上で、Instagramの活用においては、分かりやすいフォロワー数やいいね数だけでなく、ハッシュタグや保存数、さらにはコメントなどアナログでないと収集できない顧客の声も追っていくことが重要なようです。数字だけを追っているとなぜか結果がついてこないというのは、Instagram以外にもEC運営の施策で経験のある方も多いのではないでしょうか。アナログな部分はどうしても手間暇がかかるので、その分、ツールで効率化できる部分は積極的に効率化したほうが良いでしょう。

チャネルトークは、顧客とコミュニケーションをとり顧客の声を知れるツールですので、選択肢の一つに入れても良いと思います。

「チャネルトーク」について

https://channel.io/ja

合わせて読みたい