バンカブルは、「誰もがチャレンジ出来る世界を。」というビジョンのもと、広告費の4分割・後払い(BNPL)サービス「ADYELL(アドエール)」と、仕入費の4分割・後払い(BNPL)サービス「STOCK YELL(ストックエール)」を展開しております。このサービスを通じて、「事業者さまの資金繰りをスムーズにして成長曲線を上げる」サポートをしています。

アーリーステージのEC事業者さまが、事業成長させていく過程でぶつかる課題の一つに「資金調達」が挙げられます。従来の資金調達方法として、銀行から融資を受けるデット・ファイナンス、ベンチャーキャピタルなどから資金調達するエクイティ・ファイナンスがあります。近年、この手法に加えて「新しい選択肢」が登場しています。そのうちの一つが「投資型クラウドファンディング」です。今、投資型クラウドファンディングを始めとした「新しい選択肢」が盛り上がりを見せている理由について、説明いたします。

この記事の目次

市場の緩和に伴い、資金調達方法は多様化

米国と日本の非上場会社における投資額には雲泥の差があり、米国は年間で約38兆円(※1)に対して、日本は年間で約0.8兆円(※2)。米国に比べて、50分の1のマーケットしかないのが現状です。

この背景として、米国では、新しくできた会社でも大型の資金調達ができ、スピードを上げて成長していく、国の経済成長を考えても、イノベーティブな会社がリスクマネーを注入され大きく成長していく、という流れがあります。そして、そうした会社が今後の国の経済成長を担う大きな会社になっていきます。

日本の岸田政権からもスタートアップ5か年計画として、2027年度までに10兆円マーケットにしていこうという方針が出されています。

マーケットとしては規制などが緩和の方向に向かっているため、今後5年間で資金調達の選択肢はどんどん多様化していき、かつ調達しやすい仕組みが整っていくでしょう。

(※1)VCのみ。2019年ベンチャーエンタープライズセンター調べ。

(※2)CVC含む。2019年INITIAL調べ。

アーリーステージ企業へのリスクマネー供給が課題に

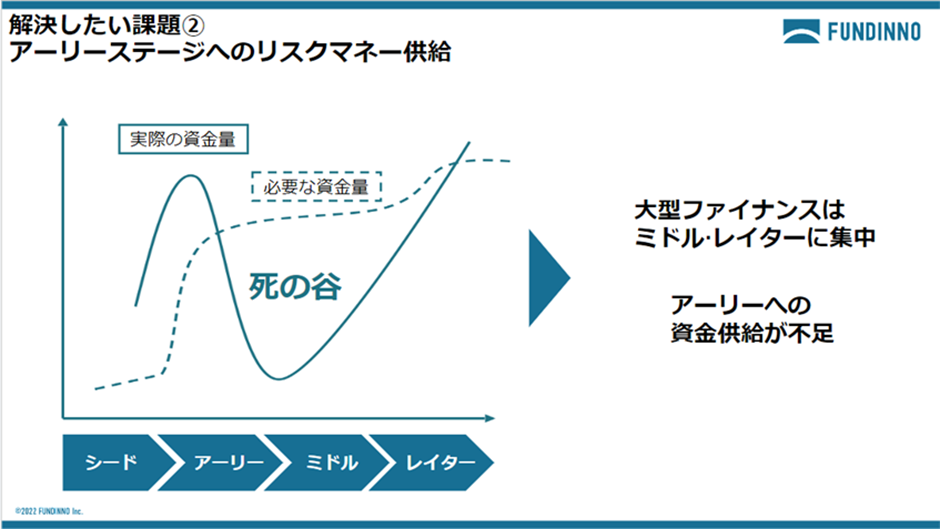

私たちが考える課題の一つが、上記で触れた約0.8兆円という日本のマーケットを、大きくしなければならないということ。もう一つは、アーリーステージ企業に対する資金供給の不足です。

スタートアップ企業の成長ステージに応じた資金量は、ミドルやレイターといった上場が近づいてきた企業に対しては、ベンチャーキャピタルも含め、大型ファイナンスが入るようになってきています。成熟してきた企業は、しっかりと数字による実績が見え、成長への見通しが立つ状態のため、プロの金融の方から投資判断を得やすい領域ということを表しています。

しかし、アーリーステージ企業の場合は、明確な見通しがまだ立たない状態のため、プロの金融の方から実績を求められてしまいます。アーリーステージ企業の経営者からすると、資金を集めないと求められた実績が出せないという事情もあり、プロの金融の方の目線とアーリーステージ企業の経営者の立ち位置に、ギャップが生まれてしまうのです。

投資家からの調達を目指す際、重視したい3つのポイント

ここで、投資家が投資を判断するときの重要な視点を、3つのポイントに分けて説明いたします。

① 適切な課題設定

一つ目は、適切な課題設定がされているかどうかです。スタートアップやベンチャー企業に求められることは、ユーザーや顧客にとってお金を払ってでも解決したいほどの明確なペインが存在していることです。どういう課題設定が適切かをわかりやすくするため、適切ではないほうの課題をご説明します。

例えば、地球温暖化を何とかしなければならないといった、一企業で解決できる規模ではない「大きすぎる課題」や、成長が見込めないほど小さな規模のマーケットを対象とした「小さすぎる課題」は、課題として適切ではないと言わざるを得ません。

➁ スケール性

あとの二つは、「フィッシャーの15の法則」から導けます。上場株式に投資する際の考え方を示したフィッシャーは、ウォーレンバフェットの師匠に当たる方です。「フィッシャーの15の法則」を大別すると二つに分けられます。それが「スケール性」と「ユニーク性」です。

スケール性とは、市場がどの程度あり、その市場ではどのようなストーリーで成長戦略を立てられるかということです。しっかりと成長戦略を投資家に説明できること、できれば実績を持ったうえで、「これぐらいの広告費を投資できれば、集客はどの程度見込めるか」というところまで蓋然性を高めていけるかが重要なポイントです。

③ ユニーク性

ユニーク性は、競合優位性を指します。全く新しいビジネスであっても、儲かるとわかれば後発企業の参入があるため、そこでどう優位性を持って戦い、市場シェアを高めていけるのか。実績でもいいですし、代表の経歴でもいいですし、独自技術や特許など、「他には負けない」要素をしっかりと伝えていく必要があります。

この三つが投資家にとって重要な視点であり、スタートアップ・ベンチャー企業が投資を受けるために重要なポイントといえます。

新たな選択肢「投資型クラウドファンディング」

新たな資金調達の選択肢として注目を集める、投資型クラウドファンディングの仕組みについて紹介いたします。

投資型クラウドファンディングは、Webサイト上で株式募集を行い、多くの方から少額ずつ資金を集める仕組みです(※3)。そのなかで、企業側の審査、個人投資家の審査、Web上でのマッチングが、プラットフォームである私たちの役目です。

前提として、株主はその会社のファンだという考え方をしています。Web上で多くの投資を集めるメリットは、このファンを多く募れることです。「FUNDINNO」で投資をする個人投資家は、30~40代が65%と若い方が多く、金融資産を3,000万円以上保有される方が20%ほどとなっています。

投資目的が特徴的で、ベンチャーキャピタルや銀行と比較すると、「〇年後にどれぐらいのリターンを得られるか」と緻密に計算して投資をするというよりも、「会社の成長を楽しんでいきたい、成長を応援したい」という目的を持っている方が多いです。

だからこそ、共感してもらえるかどうかは大きい。ファンになると、商品やサービスを購入してくださったり、SNSで拡散してくださったり、会社を盛り上げていただける存在になってもらえるのです。

(※3)「少額要件について」・・年間募集上限金額については1億円未満ですが、「J-Ships」という制度と組み合わせることによって、1億円以上の資金調達も検討できるようになりました。

株式投資型クラウドファンディング「FUNDINNO」の支援事例

最後に、BtoC と BtoBの二つの事例を紹介します。

<BtoC事例>アパレル企業

アパレル系の会社の事例で、新商品発売のタイミングに購入型クラウドファンディングを活用されていました。1回目の発売タイミングでは、支援(売上)総額が166万円だったのですが、その後に「FUNDINNO」で3,000万円ほど資金調達をして新商品を出したところ、約1,800万円と、11倍ほど伸びたという事例です。こちらは、投資家も洋服の購入者になって複数枚購入してくれたり、Web上でも拡散して広告塔になってくれたりしたことによる成長です。

<BtoB事例>業務用機器メーカー企業

続いて、氷点下でも凍らない冷凍庫をつくっている会社の事例で、3,000万円を調達できました。投資家として、飲食店経営者や道の駅の経営者の方が多く入ってくださりました。高額商材ですが、自社で導入をしてくださったり、お客さまを紹介してくださったりという動きが見られました。会社への共感があって投資をするというかたちの表れで、これが医療系ベンチャー企業になると、投資家の顔ぶれが、お医者さまや医療機関の経営者の方がメインになってきます。

共創型の資金調達成長モデルを

私たちは、ベンチャーキャピタルや銀行がなかなか投資できない、というタイミングでお手伝いする場面が多くあります。アーリーステージ企業だけではなく、最近ではソーシャル系ベンチャー企業のお手伝いをする機会も増えています。ソーシャル系のビジネスは、成長の見通しが立ちづらく、金融の方からなかなか投資していただきづらい側面があります。一方で、個人投資家の方は、「社会にとっていいものに投資したい」と考える方が増えるため、その場面でお手伝いができているかなと感じています。

投資家を集めつつ、その投資家たちもユーザーになり、企業の実績をつくることにつながっていく。株式投資型クラウドファンディングは、資金調達も、販路拡大も、両方を叶える仕組みの一つだと思います。

また、イノベーティブな会社は、やはり既得権に絡む部分が出てくるので、リスクとみなされやすいという側面があります。懸念を抱く方にこそ株を持ってもらうと、「みんなにとってのWin-winの世界にするため、仕組みを広げていって成長していこう」とゴール地点が変わってくるわけです。仲間を増やすことで会社が成長していくことを実感しています。

※本記事は、株式会社バンカブルと株式会社FUNDINNOで共催したオンラインセミナーの内容より、FUNDINNO 代表取締役COO大浦学氏による「ファンを増やす"資金調達"」の内容を中心にご紹介しています。

合わせて読みたい