コマースピック読者の皆様、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)の田井治と申します。3年前に大手証券会社を退職し、現在は資産運用アドバイザーを務めております。本記事ではECを中心とした小売企業の資金調達の方法や種類について解説させていただけたらと思います。

以前は開業の敷居が高かったEC事業ですが、「BASE」や「STORES」といったサービスが普及したこともあり、手軽かつ低資金で始めることができるようになりました。一方、上記のサービスを使って経費を削ったとしても備品の購入代金など必要な経費は発生してきます。また、本来掛けなければならいない費用や機材まで削ってしまうと思ったように売上が伸びない、ということにもなりかねません。加えてEC事業では商品の仕入れにかかる費用の仕入金が必要になります。扱う商品や目指す月商によって用意すべき金額が変わりますが、当然に単価が高くなればなるほど必要となる金額も大きくなります。

さらに決済手段によっては入金まで期間が長いケースもあり、「仕入れ前に売れた分のお金が入ってこない」という状況も考えられるでしょう。仕入金のひと月分に相当する額を運転資金として余剰に確保しておくと仕入れが止まる心配はなくなりますが、状況によって十分な資金を確保しておくことが難しいことも考えられます。

今回の記事では新規開業から一時的な緊急資金、事業を継続するにあたりどのような資金調達の方法があるのか、代表的な調達方法を例に挙げながら解説したいと思います。

この記事の目次

資金調達を検討するタイミングとは?

資金調達はご存知の通り会社を経営するための運転資金を調達することを意味します。おもに新規開業や設備投資、M&Aなどによる事業拡大、売掛金を運転資金化するためなどのタイミングで資金調達を検討する企業が多いのではないでしょうか。

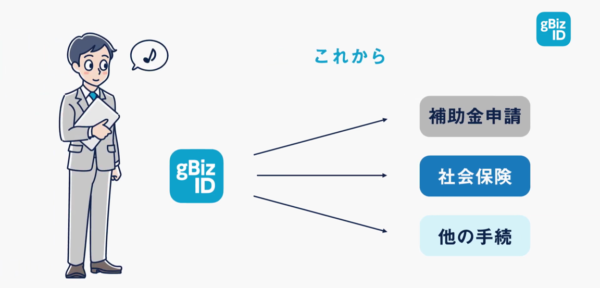

資金調達の方法は代表的なものとして「借入」「出資」「資産の現金化」などが挙げられます。最近では上記以外にも「クラウドファンディング」による資金調達も増えてきました。また、各省庁の補助金・助成金制度を活用する方法もあります。

代表的な資金調達方法

代表的な資金調達方法である「借入」「出資」「資産の現金化」について、ご紹介します。

借入(デットファイナンス)

借入を行い資金調達する方法で、銀行や信用金庫からの融資や社債発行などがあります。日本では一番浸透している資金調達方法で、中小企業のほぼ9割は「金融機関からの借入れ」によって資金を調達していると言われています。

調達の方法としては、銀行や信用金庫などの金融機関・自治体・ノンバンク(銀行以外の金融機関)・日本政策金融公庫の活用など挙げられます。では、それぞれの調達先について詳しく見ていきましょう。

金融機関

銀行や信用金庫のような金融機関からの融資は、信用保証協会による保証付き融資とプロパー融資の大きく2つに分けることができます。

銀行から融資を受ける際には、信用保証協会による保証付きの融資を受ける場合が多いと思われます。仮に貸し倒れになったとしても信用保証協会が弁済してくれるため、銀行としても貸しやすいからです。

対してプロパー融資は、貸し倒れのリスクを銀行自身で負うため、信用度の高い企業しか受けることができません。そのため審査は厳しいですが、融資限度額がなかったり金利が低かったりと、さまざまなメリットがあります。

自治体

地方自治体・金融機関・信用保証組合が連携して提供する融資に制度融資というものがあります。 中小企業や小規模事業者の資金調達サポートを目的としているものです。 長期かつ低金利で借入することができるため、創業間もない方は必見の制度と言っていいでしょう。

一方で融資までに3ヶ月ほど時間がかかる点がデメリットとして挙げられます。また、中小企業診断士などの専門家と連携する必要があるなど、手続きが多少面倒であることがネックな点でしょう。

ノンバンク(銀行以外の金融機関)

消費者金融などが対象となるノンバンクでは無担保・無保証人でも審査を通過できる可能性があることや、即日融資を受けることができるのがメリットです。デメリットとしては通常の銀行融資よりも限度額が低く、高金利となってしまうことが挙げられます。

ノンバンクのビジネスローンは民間銀行や消費者金融が提供しているサービスもあります。即日で融資を受けることができる代わりに、金利が2%~15%と高く設定されており、限度額も~1,000万円程度と低いことから、「少額ではあるが一時的に融資を受けたい事業者」などが利用することが多いです。

日本政策金融公庫

中小企業や個人企業などで最も利用しやすい方法になります。創業融資の通過率は約50%と言われており、一般的な金融機関と比べると融資が受けやすいです。審査期間は2~3週間程度になります。民間金融機関よりも金利が低く、返済期間が長いのが特徴です。初めて融資を受ける際にはまず日本政策金融公庫に問い合わせてみてもよいかもしれません。

出資(エクイティファイナンス)

一般に、新株発行に伴いエクイティ(株主資本)を増加させて、VC(ベンチャーキャピタル)・CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)、事業会社・個人投資家からの出資によって資金を調達する方法です。

VC(ベンチャーキャピタル)

VCとは、未上場のベンチャー企業に出資する投資会社や投資ファンドのことです。出資した会社がIPOまたはM&Aで株式を譲渡した際に利益を得ます。そのため、出資を受ける会社側は、将来性のある事業であることやIPOやM&Aまでの具体的な戦略をストーリー立てて投資家に説明できるかが重要になってきます。

経験豊富なVCであれば業界に精通している人材も揃っているため、その知識や経験を活かすことで、事業拡大にも有利に働くでしょう。

CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)、事業会社

CVCとは、事業会社がもつ内製化したファンドによる出資です。自社と関連性の高いベンチャー企業に出資します。CVC側からするとゼロから研究・開発するよりリスクやコストを抑えることができるメリットがあります。

また、CVCから出資を受ける事業側は大手企業との良好な関係が築ける点もメリットでしょう。資金調達できたときの実績はプレスリリースなどでも発信されることがありますので、世間的な信用にもつながります。

個人投資家

個人投資家から出資してもらう方法です。エンジェル投資家による、スタートアップ企業・ベンチャー企業への投資が挙げられます。このようなエンジェル投資家の中にはシリアルアントレプレナー(連続起業家)と呼ばれる個人投資家も多く、事業戦略への有益な助言をしてもらえる点がメリットになります。また、個人の裁量で投資しているため、意思決定が早く資金調達までスムーズに進む点が特徴です。

資産の現金化(アセットファイナンス)

自社の資産を売却したり、資産を担保にしたりすることで資金調達する方法です。自社が保有する不動産を売却したり、売掛金を先に現金化したりするファクタリングが代表的です。

以前はファクタリング会社というと悪質な業者も存在しておりましたが、近年ではファクタリング業界からもスタートアップ企業が登場し、DX化による使い勝手の良さや透明性が注目を集めています。

アセットファイナンスには、ファクタリング・手形割引・不動産の売却・リースバックなどがあります。

その他

クラウドファンディング

ここ最近では、新しい資金調達方法として「クラウドファンディング」が挙げられます。インターネット上で出資者を募り、目標金額を募集する方法です。出資者は支援という形で資金を出し、返礼品をリターンとして受け取る仕組みになっています。

メリットとしては企業のプロモーションを行うことができます。創業間もない時期でも自社のサービスを世の中に訴求することが可能です。まだ完成していないプロダクトやサービスでも、興味を持った支援者が多く集まれば資金を集め製品化することができます。

補助金・助成金

政府や地方自治体が設けている補助金や助成金を利用することも一つの方法です。補助金・助成金を利用するためには支援目的や募集要項に沿っているかどうかの審査をクリアすることなど条件を満たすことが必要です。原則的に返済義務が生じないことが最大のメリットと言えます。

補助金・助成金にはさまざまな種類がありますが、東京都中小企業振興公社の「創業助成金」では創業予定または創業後数年以内を対象とした補助金・助成金が用意されている場合があります。ほかにも各地域の自治体が独自に創業や資金繰りの支援を目的とした取り組みをおこなっています。

補助金や助成金によって募集時期や条件はそれぞれ異なるので、定期的に情報をチェックすることが必要です。

業績や資金の緊急性により選ぶべき資金調達方法は異なる

上記では資金調達の代表的な例を紹介してきました。どの資金調達方法を選ぶべきなのかは業績や資金の緊急性によっても変わってきます。

まず行うべき資金調達

起業直後や創業数年といったタイミングでは、「日本政策金融公庫の融資」「政府系金融機関の融資」「補助金・助成金」「クラウドファンディング」などを活用することが代表的な方法になるのではないかと思います。その後、会社の信用性を高め信用保証協会による保証付き融資からプロパー融資を活用されるとよいでしょう。

さいごに東京商工会議所の「創業・スタートアップ実態調査」によると、開業時の資金調達方法として一番多かったのが「自己資金」とのことです。融資や補助金・助成金を活用することはもちろんですが、自己資金をある程度貯めて事業に臨むことが大切でしょう。

▼ 資産運用などお金に関する相談はこちら

https://okane-kenko.jp/planner/1882/chat

▼こちらの記事もオススメ

https://asiro.co.jp/legal/fundraising/26164/

合わせて読みたい