Eコマース市場の現状

昨年2021年7月30日に経済産業省が発表した「令和2年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)」によると、BtoC-EC市場の物販系分野は前年対比21.71%増の12兆2,333億円とのことです。コロナ禍において、Eコマース業界全般には、好調のように見えます。しかし、顧客の需要を更に汲み取り、収益を増加している事業者もいる一方で、撤退を余儀なくしている事業者もいます。

また、近年悪質な事業者が増える中、4月個人情報保護法・5月デジプラ法・6月改正特定商取引法など、消費者問題に通じる法律が一挙に施行されることとなりました。その陰に隠れて、消費者に身を隠した不正を行うものが急増しています。遡ること5年前、厚生労働省の提言する「働き方改革実行計画」を逆手にとった、悪質なビジネスが横行しているのです。

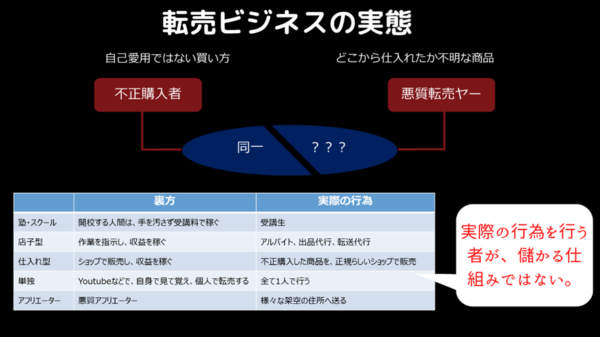

転売には賛否両論あり、また様々な転売の話が混在しています。多くはいわゆる高額転売(チケットやゲーム機などの限定ものを高額で転売するなど)の問題であり、これは希少価値を利ザヤに変える行為です。一部は法制度化されていますが、問題・課題は多いとされています。本文で問題視している転売は、Eコマース事業者が、消費者に対して行う様々な販促(サンプル配布や定期購入の初回割引、セット割引、キャンペーン)を利用して発生する利ザヤを、収益に変えようとする行為のことをいいます。

この転売は、営利目的の行為であり、消費者ではないため違法性を持ちますが、安心して安易に稼げるとのキャッチコピーで集客し、レクチャーすることで収益を上げる人間が多く存在しています。ここが根本的な問題です。本文では、これら複雑に社会に広がる転売の実態を解説していきます。

尚本文では、Eコマース事業者から見た転売目的の不正購入者のことを、不正転売ヤー(以下「転売ヤー」という)として定義しました。

転売目的の不正購入者(転売ヤー)は何故後を絶たないのか?

まず、2019年を境に、転売ヤーの質が変わったと感じています。2019年以前は、主に海外への転売を目的とすると考えられていました。その多くは後払い決済を利用し、支払いを行わないものが多かったのです。ところが、2019年に入り、クレジットカード決済や、後払い決済、代金引換でも初回の支払いを行うものが多くなっています。2回目以降も購入された場合、長期に渡り延滞するものの、弁護士から督促を行うと、支払いを行う者が増加しています。これらを調査する中で、転売ヤーを育成する事業者(以下本文において「育成者」と呼ぶ)の存在が明らかになったのです。

動画共有サイトやSNS、クラウドソーシング、ビジネス交流会において、「副業・物販」に興味のある人間を集客し、1回35万円程度の高額セミナーや塾を開催し転売ヤーを育成しています。これら高額セミナーや塾を受ける転売ヤーの多くは、副業代欲しさのサラリーマンや生活費を稼ぐシングルマザーなどです。高額の授業料を支払い、育成者より転売の方法を学んでいます。

育成者は、サンプル配布や定期購入の初回割引のあるECサイトのURLを記載したリストをスプレッドシートなどで情報共有し販売しているのです。育成者の販売するリストには、仕入れ用サイトのURLのほか、仕入れ価格(Eコマース事業者から見た販売価格)と販売価格(フリマサイトでの出品価格)、コスト(フリマサイト使用料や配送料など)が記載され、収益が計算されています。転売ヤーは、このリストを見た時点で、安易に稼げる錯覚に陥ります。何故なら、販売されるか否かは、需要と供給のバランスによって成り立つものであり、保証された収益ではないからです。

転売ヤーは、支払った授業料をカバーするため、本来は1人1回が原則であるはずのサンプル配布や定期購入の初回割引のある商品を、幾度となく繰り返して購入する必要があります。そのため、転売ヤーは名前を偽り、フリーのメールアドレスを取得し、適当な電話番号を使用しEコマース事業者から搾取することになるのです。中には、偽りの解約理由を、例文として掲載されているケースも確認しています。転売ヤーは、Eコマース事業者に対して個人情報を偽り注文し、嘘の解約理由を告げ解約しており、様々な問題が生じます。

コロナの影響で所得が減った転売ヤーにとって、割の良いビジネスと映ることは容易に考えられます。動画共有サイトやSNS、クラウドソーシング、ビジネス交流会などにおいて、正当なビジネスかのようにリクルーティングされています。これらのリクルーティングには、転送バイトなどの名目で、転売ヤーに仕立てられるケースも存在するのです。転売ヤーの急増は、様々な現在の社会状況を反映していると思われます。

市場のおける転売ヤーの位置づけ

転売ヤーの統計データはなく、判断は極めて困難です。しかし、Eコマース事業者の注文データを解析するところ、怪しい取引は新規顧客のうち平均して6~8%程度にも上っています。これらの新規顧客は、初めから継続取引にならないことが明らかであるため、Eコマース事業者の新規獲得コストは、大幅に上昇することになります。サンプル配布される商品であっても、製造原価や流通コストがかかるため、想像以上にEコマース事業者から流出するコストは上がるのです。これら転売ヤーが獲得した商品は、国内のフリマやプラットフォームで販売されています。

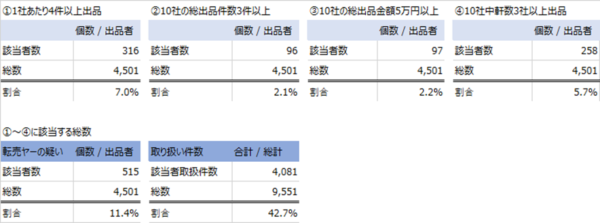

一部のフリマサイトでは、出品者に固定客がついているケースもあり、流通の一部を担いつつあります。Eコマース事業者の収益を、食いつつぶすことになり、産業の発展にも影響が出てくるのではないかと懸念が広がる原因にもなっているのです。筆者が学会発表のためフリマサイトの情報を調査したデータ(2020年度取得:対象はEコマース事業者10社。商材を商品検索の上抽出し、データ化したもの)を分析しました。

このデータから、明らかに怪しい販売を行っていると思われる4つの事象を割り出し、その事象に該当する人数を算出したのです。①~④に一つでも該当する転売ヤーの疑いのある出品者は、全体の11.4%となり、取扱件数は、全体の42.7%となり想像以上の結果となりました。尚今後も、怪しい販売の考え方は精査する必要はあるでしょう。

知的財産権侵害

通常物販商品の転売自体には、違法性がないといわれています。そのため、Eコマース事業者は手をこまねくばかりです。一部のEコマース事業者は、プラットフォーマーやフリマサイトなどに対して、商標法や著作権法を理由に、掲載の削除を依頼しています。また、フリマサイトでは、知的財産権侵害の申立窓口が設置され、権利者保護プログラムが強化されています。しかし、これには転売ヤーへの法的対抗力の実態として効果がありません。

知的財産権の主なものには、産業財産権と著作権が存在します。産業財産権には、特許権・実用新案権・意匠権・商標権などがありますが、これら産業財産権の侵害を主張する場合、先に特許庁に出願し登録を認められ、手続きを完了して初めて主張できるのです。しかし、商標権を主張した場合、商標登録の使用停止の主張であり、販売自体を永遠に停止することはできません。実際に商標権で争えるのは、例えば転売ヤーが起因となり、ブランドの低下・信頼の棄損などが明確である場合になり、これを立証するのは難しいのです。

また、著作権には芸術性が求められるため、通常Eコマース事業者が、商品・広告に使用する写真は、対象として取り扱われないものとされます。そのため、先に記載した知的財産権侵害の申立窓口への権利保護プログラムは、転売ヤー対策としては効果がありません。

転売ヤーが関与する度重なる顧客トラブルから、過去プラットフォーマーに訴えた結果、消費者を装った低評価レビューなどを使った攻撃をされ、売上を落としたEコマース事業者の事例も存在します。

転売の違法性

転売ヤーが、消費者を装う限り、違法性は問われないと思われがちです。Google検索で、「無在庫転売」と調べると、「結論から言うと無在庫転売は違法ではありませんので、安心してください。」と記載されていることもしばしば散見されます。無在庫転売は、初めにフリマサイトなどで出品をし、注文をうけてから仕入れを行うことです。しかし、この時の行為は仕入れ(営利目的)となり、営利目的が許可されている販売サイトからの購入でなければいけません。

多くのEコマース事業者では、対消費者向けの利用規約のみを掲げています。この利用規約に同意して仕入れ行為を行う場合、刑法246条1「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」に該当する可能性が高く、いわゆる詐欺罪となります。ただし、Eコマース事業者から見た場合、詐欺罪の立証は難しく、明確に欺いていることが確認され、立証する必要があります。

次回、Eコマース事業者の対抗策などを中心に、記載します。後半の記事は下記からご覧ください。

▼HAZS株式会社の詳細はこちら

https://hazs.co.jp/

▼HAZSサービス案内ページ

https://hazs.biz/contents/service/

合わせて読みたい