株式会社TOKYO GATE

株式会社TOKYOGATEは多くの過去実績を保有するECのプロフェッショナルが集うECマーケティングの専門家集団です。マーケティング戦略の立案から施策の実行、PDCAまでを総合的に支援します。

成功事例に基づいた確実性の高いコンサルティングが特徴で、提案した施策を速やかに実行できる体制を整えています。EC・D2Cに関してお悩みの方はお気軽にご連絡ください。

▼お問い合わせはこちら

https://tokyogate.co.jp

はじめに

オンラインショッピングにおいて、定期購入はユーザーの利便性を高め、EC事業者にとっても安定的な収益をもたらす重要なビジネスモデルの一つとして注目を集めています。

消耗品や継続利用が前提となる商品カテゴリーで有効性を発揮する定期購入ですが、初回解約率の高さや顧客とのコミュニケーションに課題を抱えるケースも多く、安定したリピート購入に結びつけることは難しいのが現状です。

そのため、ECユーザーがどのような理由で定期購入を開始し、またどのような要因によって解約に至るのか、その詳細な実態を把握することが、適切な施策を実行する鍵となります。

本調査では、定期購入の利用実態を明らかにすることを目的に、利用金額、購入期間、利用端末、支払い方法、解約理由などの観点からアンケートを実施しました。

また、男女別での行動傾向や、ジャンル別の違い、定期購入を継続・解約する際の心理的要因についても深掘りし、定量・定性の両面から分析を行っています。

本調査の結果が、貴社の定期購入施策の改善と、ご商売の成長に少しでもお役立ていただければ幸いです。

調査方法

株式会社TOKYO GATEでは、2025年1月22日から2025年2月1日にかけて、オンラインショップで購入経験のある18-70歳の男女346人を対象に、サブスク型オンラインショッピングに関するアンケートを実施しました。

調査方法 インターネットによるアンケート調査

調査期間 2025年1月22日から2025年2月1日

調査対象 18〜70歳以上の男女

サンプル数 346名

サマリー

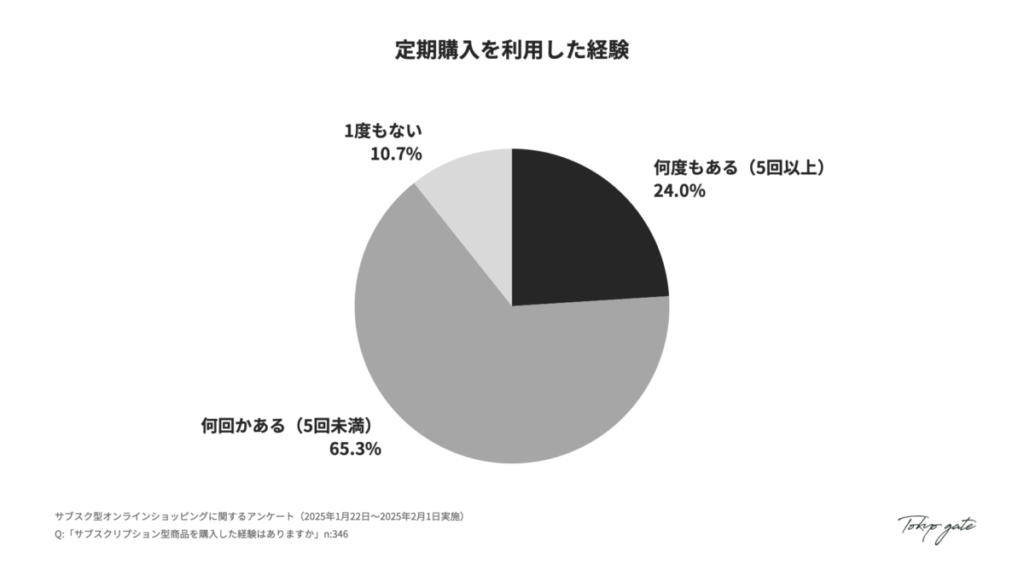

- オンラインショップ利用者の約90%が、定期購入を利用した経験があります。

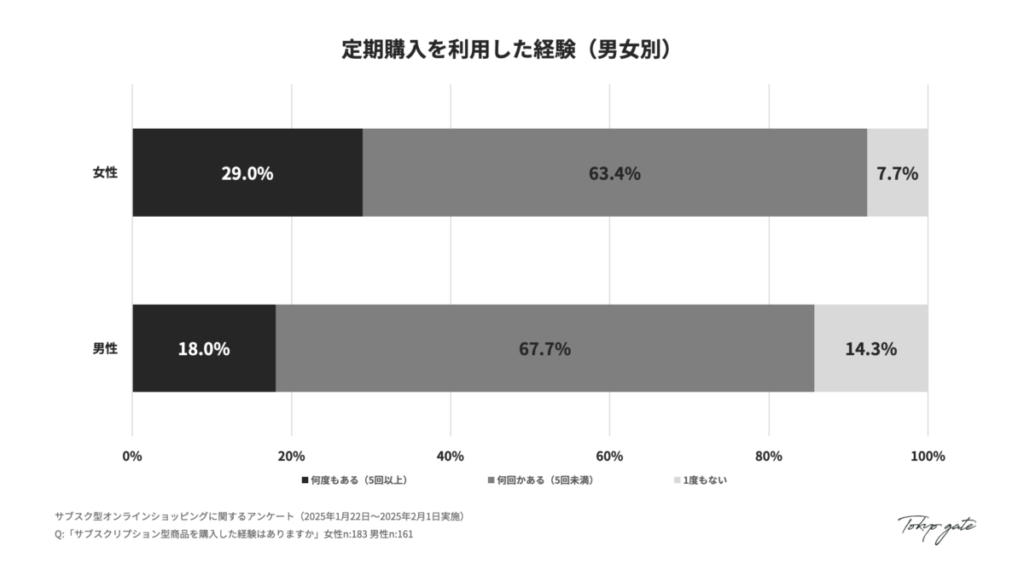

- 定期購入を何度も利用している女性ユーザーの割合は約30%で、男性に比べ10ポイント以上高いです。

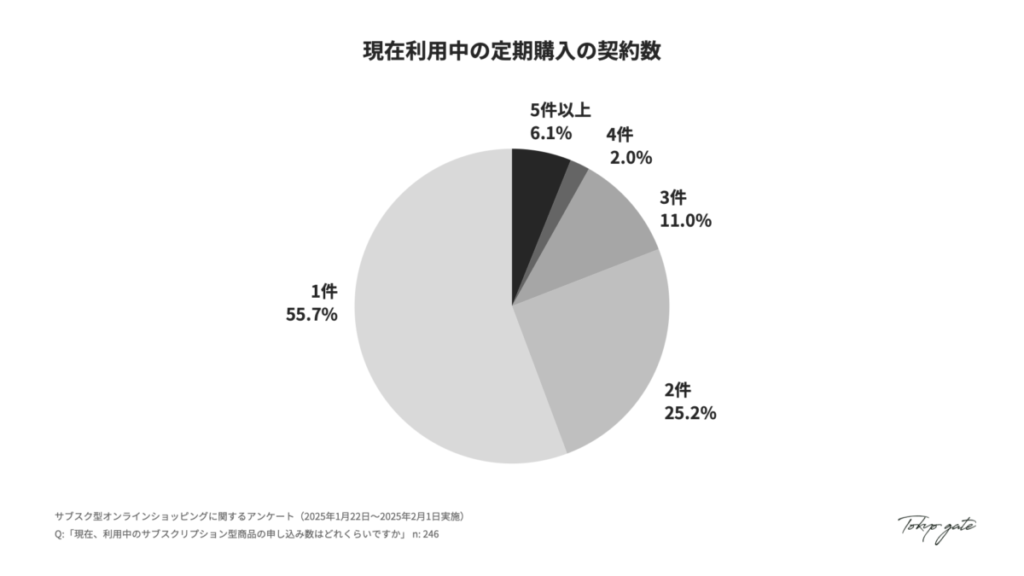

- 80%以上のユーザーが、1件または2件の定期購入を現在利用しており、約6%のユーザーは5件以上の定期購入を利用しています。

- 75%以上のユーザーが、定期購入に費やす金額は月間5,000円未満と回答しました。

- 健康食品・サプリメントは定期購入が利用される最多の商品カテゴリーで、次いで食品、本・ゲーム、化粧品・美容品が高い割合を示しました。

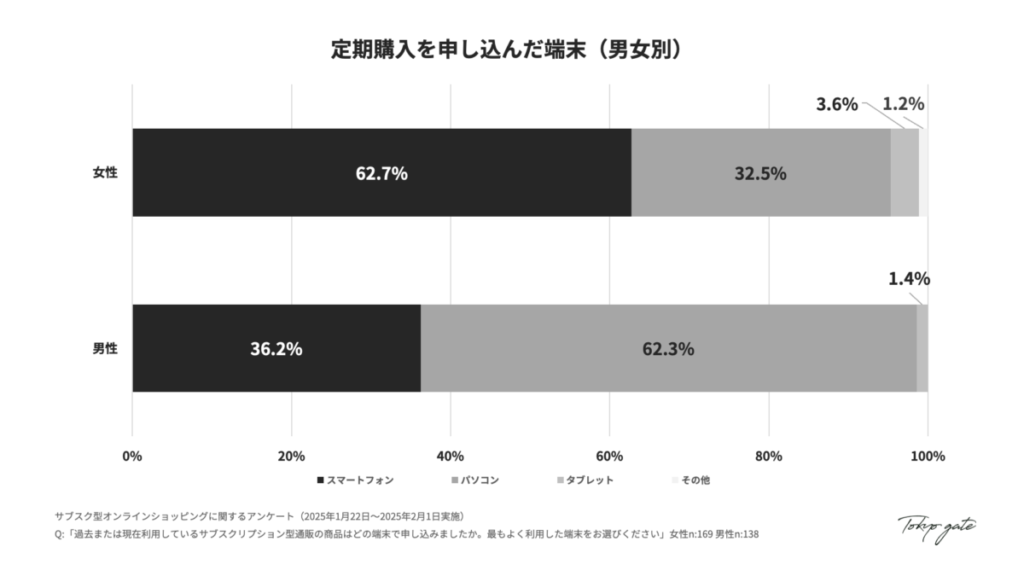

- 定期購入の契約に用いられる端末について、女性はスマートフォンを、男性はパソコンを主要端末としています。

- 約95%のECユーザーが、過去に定期購入を解約した経験を持ち、定期購入は、必要なときに利用する一つの選択肢として認識されている可能性があります。

- 定期購入を解約する理由は「必要性を感じなくなったため」「一時的な利用目的が完了したため」など、EC事業者によるコントロールが難しい領域と、ある程度改善が見込める領域に分かれます。

各設問の回答と考察

- 定期購入を利用した経験

定期購入の利用経験者は全体の約90%に上り、約24%のユーザーは定期購入を5回以上経験しています。5回未満の利用経験者が約65%と最も多いことから、定期購入が大多数のユーザーに定着しているとは言えない結果となりました。この背景には、生活必需品などでは実店舗での購入という代替手段があることも一因と考えられます。

別の観点からは、定期購入未経験者が約10%にとどまる事実は、定期購入という購買スタイルそのものへの心理的な抵抗が低い可能性を示唆しています。Netflixや音楽配信サービスといった非物販系の定期利用が一般化したことが、物販系の定期購入への心理的ハードルを下げる要因になっているとも考えられます。非物販系の定期購入では一般的ですが、顧客が自身のライフスタイルや利用状況に合わせて、スキップや一時停止など、配送頻度や数量を柔軟に変更できる仕組みを提供することも、継続率向上に不可欠です。

- 定期購入を利用した経験(男女別)

90%以上の女性が定期購入を利用した経験を持ち、約29%は定期購入を何度も利用した経験があります。男性で定期購入を何度も利用した経験がある割合は18%と、女性よりも10ポイント以上低く、男女間で顕著な差異が存在することを示唆しています。女性の購入が多いとされる化粧品、日用品、サプリメント、ベビー用品といったカテゴリは、いずれも定期的な消費・補充が必要とされるため、定期購入モデルとの相性が非常に良いと言えます。

男性では定期購入を何度も利用した経験率が約18%と低く、未経験の割合も約14%と比較的高い傾向が見られました。このことから、男性ユーザーの中には「一時的に試すが継続しない」「最初から利用を避ける」といったパターンが一定数存在すると推測されます。定期購入の設計・訴求を行う際には、これらの性別ごとの購買心理を踏まえたアプローチが求められ、男性ユーザーに対しては、継続利用のコストパフォーマンスや解約の自由度を明示することが、訴求のポイントとなり得ます。

- 現在利用中の定期購入の契約数

現在利用中の定期購入の契約数について調査を行ったところ、80%以上のユーザーが1件、または2件のみ定期購入を契約している事実が明らかになりました。多くのユーザーにとって、定期購入は特定のニーズを満たすための限定的な利用に留まっている可能性があります。そのため、一部の商品に対してのみ定期購入を利用し、他の商品カテゴリーへの定期購入の拡大には繋がりにくいのかもしれません。

一方で、5件以上の定期購入を同時に活用しているユーザーは、全体の約6%と少数ながら存在します。この層はLTVが高い優良顧客となる可能性があるため、EC事業者にとっては重要なターゲットです。高頻度に定期購入を活用するユーザーの属性や共通点を分析し、リーチすることが重要です。例えば、多忙で買い物時間を節約したい層が該当すると仮定するならば、より効果的な集客を行うため、そのようなユーザーが利用するメディアやSNSアカウントなどへのアプローチが有効と考えられます。

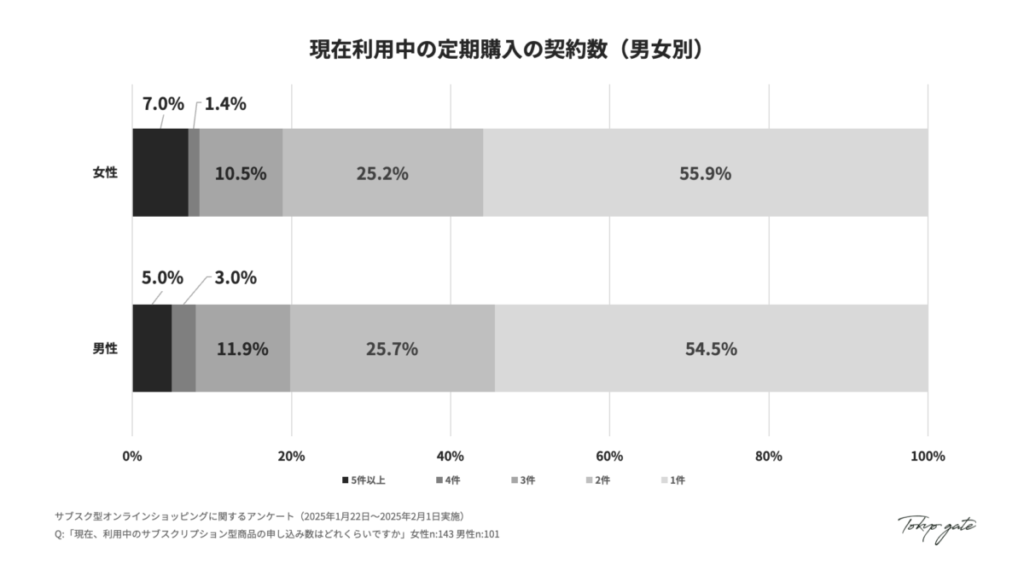

- 現在利用中の定期購入の契約数(男女別)

現在利用中の定期購入の契約数について男女別に集計した結果、5件以上の定期購入を現在利用している割合では、女性が約7%であるのに対し、男性は約5%となり、女性の方が高頻度で定期購入を利用している傾向が僅かながら確認できます。定期購入という購買スタイル自体がより女性に有効であることを示唆しており、定期購入による割引や、実店舗に買いに行く手間を省ける点が、賢い選択肢としてニーズに合致していると考えられます。

定期購入の契約数を増やす施策例として、関連性の高い異なるカテゴリーの商品をまとめて定期購入するプランを提供できます。この際、セット割引などを適用することで、ユーザーは価格的なメリットが得られるだけでなく、複数のECサイトで別々に定期購入する手間を省き、利便性を高められます。このような施策は自社内に複数のブランドや商品ラインを持つEC事業者が利用できます。

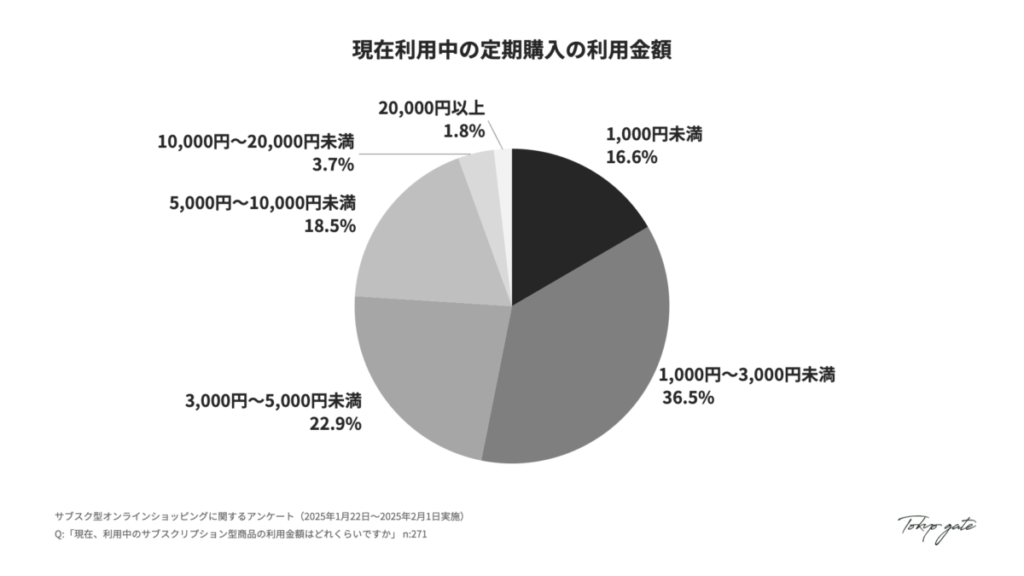

- 現在利用中の定期購入の利用金額

現在利用中の定期購入の利用金額について調査した結果、定期購入ユーザーの約53%が月に3,000円未満の金額で利用していることが明らかになりました。月に10,000円以上を利用しているユーザーは約5%程度に留まっており、3,000円から5,000円未満、5,000円から10,000円未満の利用層はいずれも約20%となっています。

月額1,000円未満の利用者が約17%存在し、これには初回限定のトライアル価格で定期購入を開始したユーザーが含まれている可能性も示唆されます。定期購入の金額設定として、3,000円から5,000円が一般的な定期購入の適正価格帯と言えるかもしれません。

EC事業者が定期購入モデルを設計する際には、これらの金額レンジに応じたオファー内容の最適化が重要となります。例えば、1,000円未満のエントリープランは広範な層にアピールできる一方で、3,000円から5,000円の定期購入では、品質や他社との差分をより明確に訴求する必要があるでしょう。

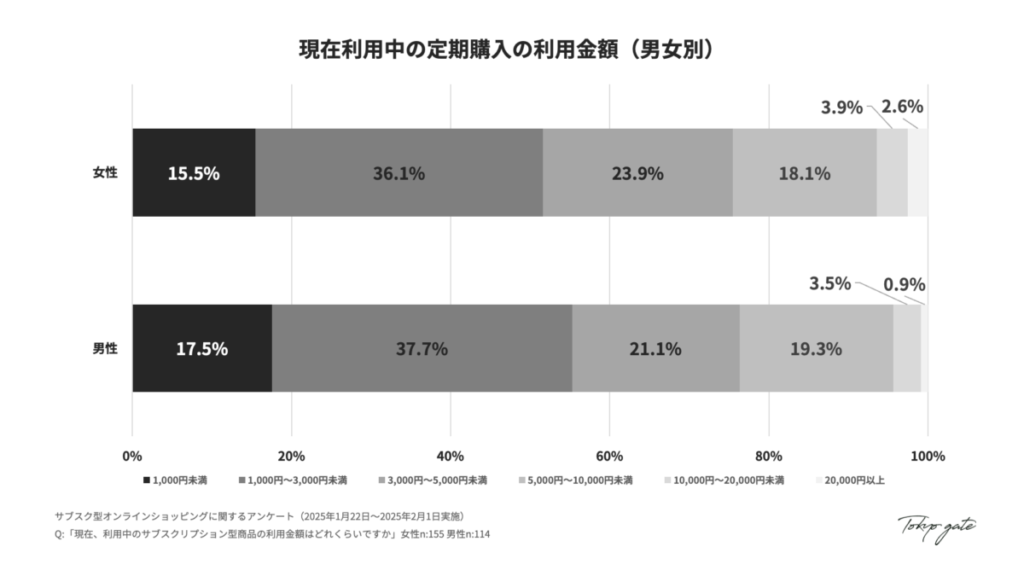

- 現在利用中の定期購入の利用金額(男女別)

現在利用中の定期購入の利用金額について男女別に調査した結果から、月に5,000円以上の金額を利用している層に注目すると、女性のほうがやや高い傾向が見られますが、3,000円未満の利用層は男女ともに約53%と過半数を占める状況に大きな差異は見られません。このデータからも、3,000円までの定期購入が男女問わず多くのユーザーにとって許容されやすい価格帯で、トライアル購入のハードルも低く、新規顧客の獲得に繋がりやすいと考えられます。

具体的な施策としては、まず幅広い層に受け入れられやすい価格帯である3,000円未満の商品ラインナップを充実させることが考えられます。より高単価な商品については、その品質や独自性を強調し、定期購入による割引や特典を明確に提示することで、価格に見合う価値を訴求する必要があります。また、既存の定期購入者に、関連性の高い商品を割引価格で提案するクロスセルや、より高機能な上位プランへの移行を促すようなアップセル施策を検討することで、顧客単価向上につながる可能性を高められます。

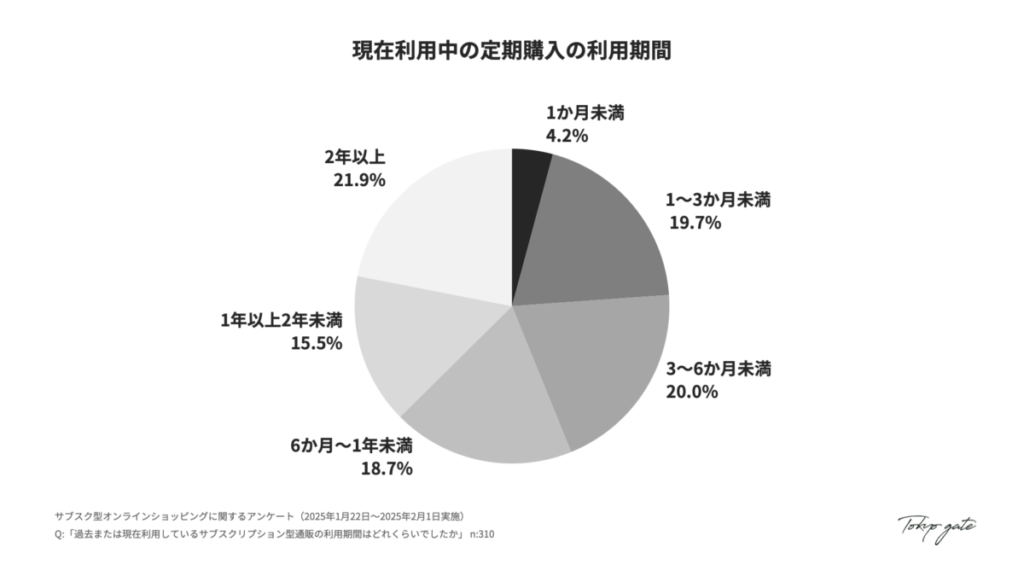

- 現在利用中の定期購入の利用期間

定期購入の継続期間について調査した結果、1か月から2年以上といった各継続期間において、それぞれ約20%前後のユーザーが分布しており、明確な偏りは見られませんでした。しかし、1年未満の利用者が約60%を占め、半数以上のユーザーが1年で離脱するという水準が確認できます。最初の1年を継続したユーザーは、商品のメリットや効果、満足度が高まった状態がすでに維持されている場合、離脱率の低下とその後の長期利用につながる可能性を示唆しています。

これらの傾向から、顧客が早期に商品の価値を実感し、定期購入のメリットを理解することが継続の大きな動機となると言えるでしょう。たとえば、定期購入を契約したユーザーに対して、短時間で使い方やメリットを確認できるショートコンテンツの提供や、より詳細に解説したWebサイトや動画コンテンツの通知が可能です。このようなコンテンツは、価格のメリットや一時的な使用が目的で購入したユーザーではなく、継続の意思がある顧客のロイヤルティをより高める上で有効です。

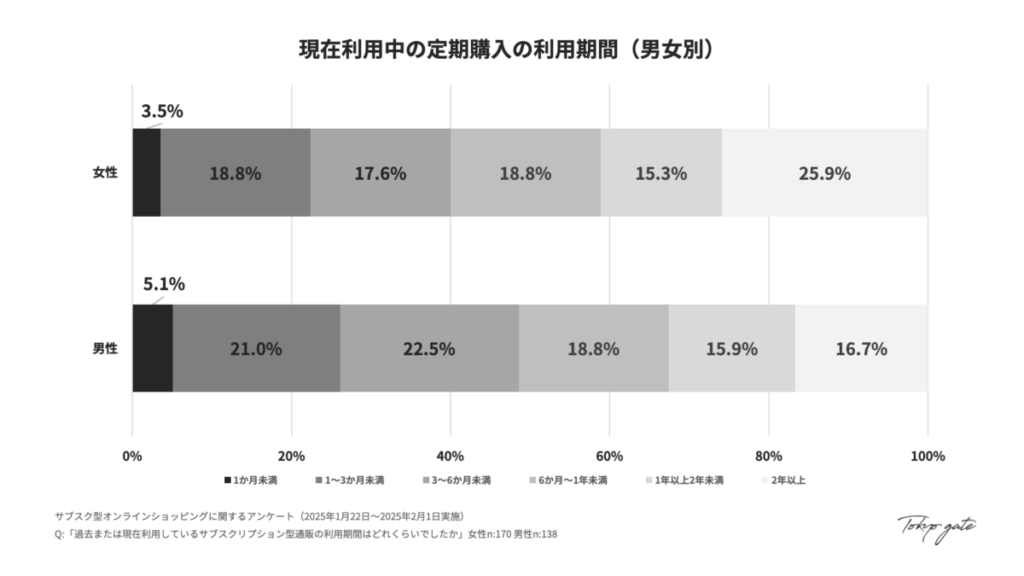

- 現在利用中の定期購入の利用期間(男女別)

現在利用中の定期購入の利用期間について、男女別に集計を行った結果では、40%以上の女性ユーザーが1年以上定期購入の契約を継続している一方、男性では約30%にとどまり、女性のほうが比較的長期にわたる傾向があると推測されます。これは、女性は男性に比べ、自身の健康状態や見た目により気を配る傾向があり、効果実感に対しても敏感である可能性があります。

女性ユーザーの定期購入契約が比較的長期にわたる傾向から、長期継続による特典を充実させる施策が考えられます。例えば、継続期間に応じてポイント付与率が高まる仕組みや、限定アイテムの提供によって、ロイヤルティを高められるでしょう。

一方、男性ユーザーは、定期購入の契約期間が短期にとどまる傾向があるため、継続によって得られる効果とコストを数値で可視化し、費用対効果が理屈で理解できるように表示することが必要でしょう。

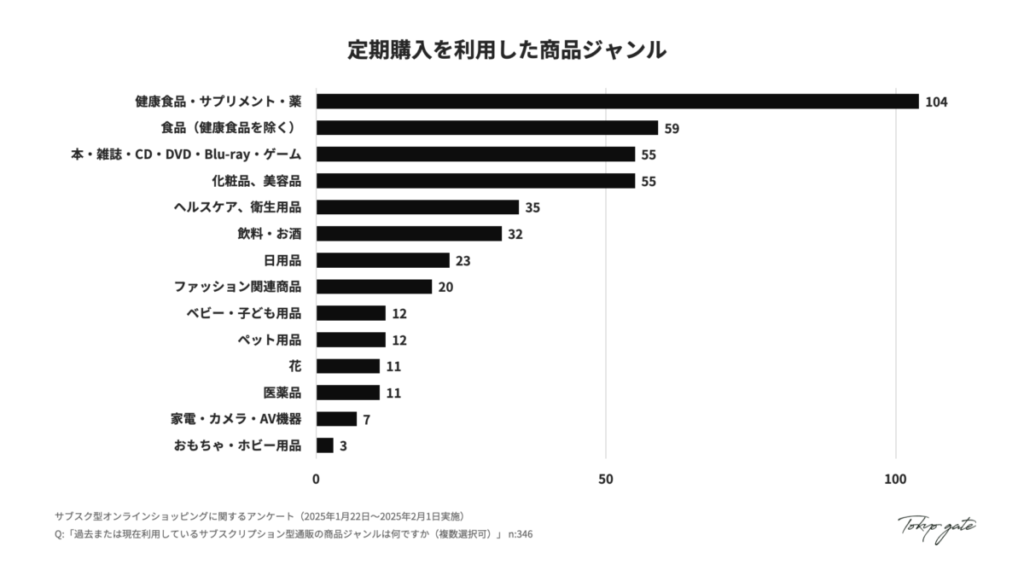

- 定期購入を利用した商品ジャンル

定期購入が利用される商品ジャンルについて調査した結果、健康食品・サプリメントが全体の約30%で最も高い割合を占めています。健康食品やサプリメントは、一定のペースで長期間継続して摂取することで効果が期待されるものが多く、自動的に商品が届く定期購入モデルと非常に相性が良いと言えます。

次いで利用率が高いジャンルとして、食品、化粧品・美容品、本・雑誌などが挙げられます。食品においてはストックや補充のニーズがあり、本・雑誌は、最新作が定期的にリリースされるという商品特性を持ちます。そのため、定期購入との相性が良く、ファッションなどに比べてトレンド性が少ないため、一度気に入った商品は継続して購入されやすい傾向があると考えられます。

花、ペット用品といったジャンルは、ライフスタイルや一時的な趣味、イベント要素に左右されやすく、継続消費の習慣化が困難であるため、定期購入率は低い傾向にあります。

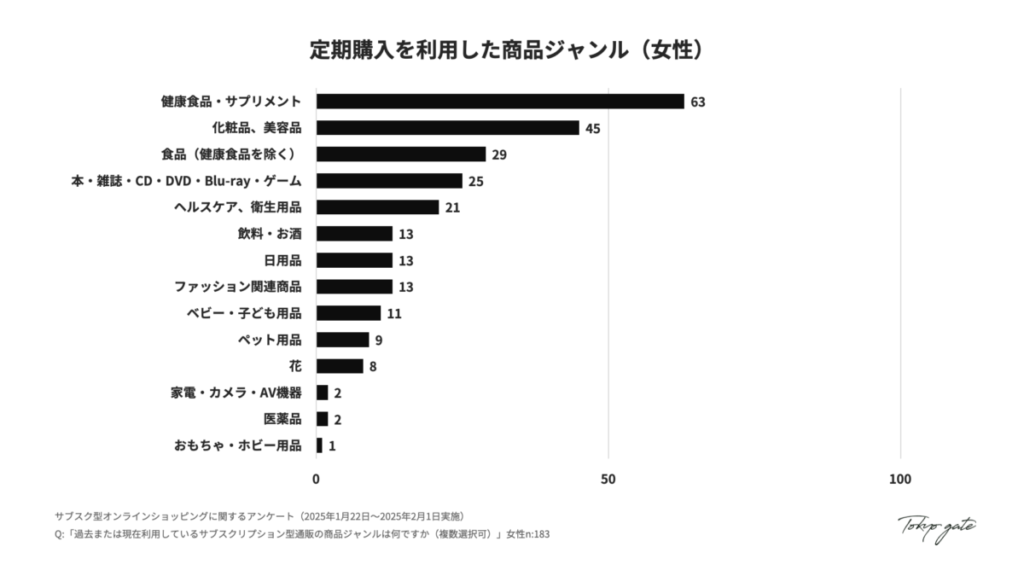

- 定期購入を利用した商品ジャンル(女性)

女性が定期購入を利用する商品ジャンルでは、健康食品・サプリメントが最も高い割合で約35%、次いで、化粧品・美容品が約25%であり、健康食品を除く食品は約16%となっています。化粧品・美容品は、日々のスキンケアやメイクアップに不可欠なアイテムが多く、定期的な補充需要が見込めるため、高い利用率を示していると考えられます。

化粧品・美容品を提供するEC事業者においては、特に長期利用顧客のレビューを収集し、積極的に掲載することが重要です。顧客自身の肌質や体調の傾向などを踏まえたレビューは購入率向上に有効ですが、これらの情報を掲載する際には、薬機法に抵触しないよう細心の注意が必要です。特に、「シミが消えた」「ニキビが治った」といった効能効果に関する記述は、第三者である顧客レビューであっても、事業者が内容を編集・選定して掲載する場合には広告とみなされるため、薬機法・景品表示法の両面からチェックを行う必要があります。

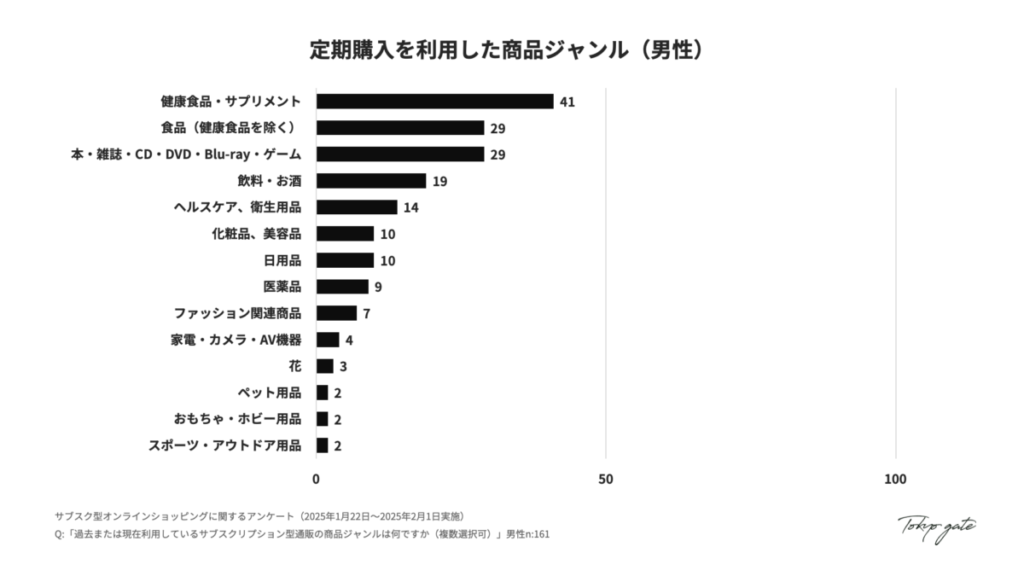

- 定期購入を利用した商品ジャンル(男性)

男性が定期購入を利用する商品ジャンルでは、健康食品・サプリメントに次いで、食品、本・雑誌が高い割合を示しています。一般に女性に比べ買い物の頻度が低いとされる男性は、食品を実店舗で定期的に購入するよりも、自宅に半自動的に配送されるECの定期購入を選ぶ傾向があるのかもしれません。

食品の定期購入では、定期的な在庫の補充が目的となるケースが多く、「在庫を切らしたくない」という心理に応えることが重要であると考えられます。そのため、在庫切れアラート機能など、定期購入商品が消費されるタイミングに合わせた通知を実装し、配送間隔を簡易的に調整できる仕組みがあると良いでしょう。

Shopifyや楽天市場においても定期購入の設定が可能で、商品ページ上での配送間隔の選択、顧客による定期購入のスキップ、一時停止が可能です。定期購入に対応しているカートベンダーはShopifyの他にも多く、自社ECサイトでの定期購入の設定については、利用中のベンダーに確認すると良いでしょう。

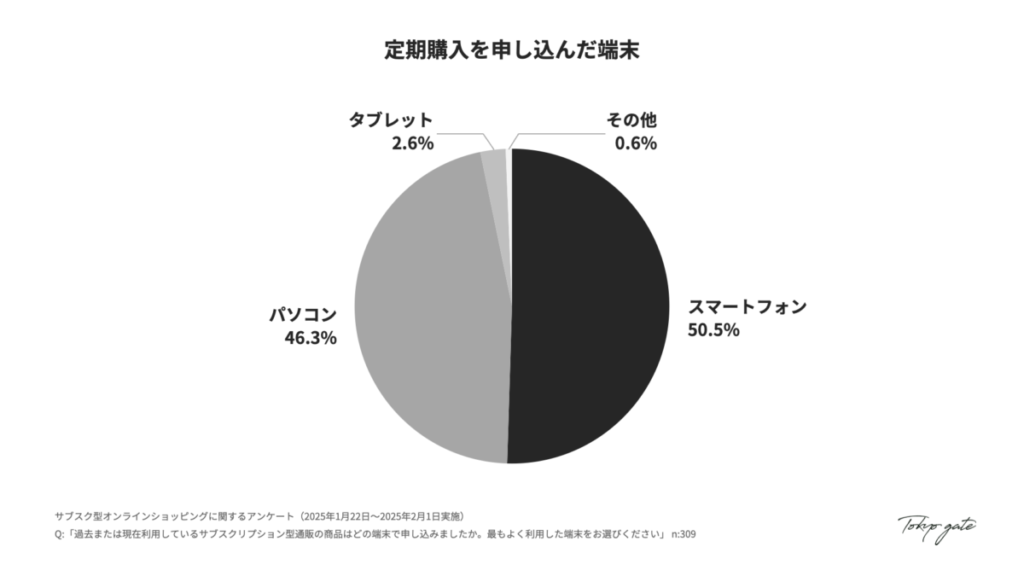

- 定期購入を申し込んだ端末

定期購入の契約に利用された端末について調査した結果、スマートフォンが約51%とわずかに優勢であり、パソコンが約46%、タブレットが2.6%という割合となりました。この結果から、モバイルファーストが進む現代においても、定期購入においてはパソコンが依然として重要な購買チャネルとして機能していると言えます。

通常の単品購入と比較して、定期購入は価格、配送サイクル、解約条件など、ユーザーが検討すべき要素が多く存在し、検討時間が通常のECでの購入に比べ長くなると推察されます。そのため、一部のユーザーは、画面サイズの大きなパソコン環境が、これらの情報を比較・確認するのに適していると考えている可能性があります。

また、定期購入を主に利用するユーザー層の年齢が比較的高く、使い慣れたパソコンを使う傾向があるとも考えられます。この事実は、EC事業者がWebサイトや広告戦略をスマートフォンに偏重させることのリスクを示唆しており、それぞれの端末の特性とユーザーの行動を踏まえた上で、最適化を行うことが不可欠です。

- 定期購入を申し込んだ端末(男女別)

定期購入の申込みに用いられる端末に関して、全体のグラフと比較して、顕著な男女間の差異が明らかになりました。女性はスマートフォンを情報収集や購買活動の中心的なツールとして活用している実態を示唆しており、SNSの閲覧、ECサイトの利用、決済などの流れの中で、自然に定期購入の契約が行われている可能性が高いと考えられます。一方、男性はパソコンを主要な端末として、定期購入の決定に至る傾向があると考えられます。

女性に多いスマートフォンユーザーに対しては、SNSによる広告配信強化や、LINEとの連携による通知、スマホをメインとした申し込みページの設計により、モバイル起点で契約が完結するようなUXの構築が求められます。男性が多数を占めるパソコンユーザーに対しては、他社との違いやFAQ、一画面で確認できる比較表などの充実が信頼感を高め、購入率の向上に繋がるでしょう。男性が主要顧客となる場合、画像サイズや画質の調整、ユーザー体験の再設計が必要となるかもしれません。

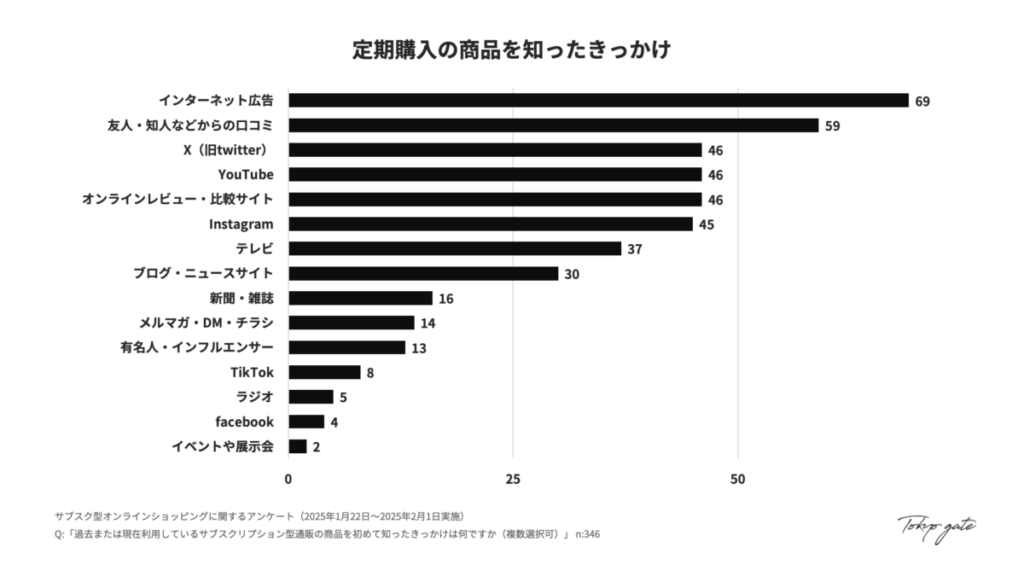

- 定期購入の商品を知ったきっかけ

定期購入の商品を知ったきっかけについて調査した結果、インターネット広告が最多となり、次いで友人・知人などからの口コミ、X、YouTubeなどが続きました。この結果から、定期購入の認知経路は、口コミを除いて、オンライン起点が多数を占め、さまざまな媒体経由で認知されていることが明らかになりました。

このような全体的な認知経路の傾向を踏まえ、Webを基軸とした認知獲得において、複数の媒体を活用し、それぞれの特性に合わせた情報発信とコンテンツ展開を行うことが重要です。特に、インターネット広告においては、ターゲティング広告を活用し、潜在顧客に効率的にリーチすることが求められます。SNSにおいては、ユーザーが共感しやすいコンテンツや体験談、UGC(ユーザー生成コンテンツ)を積極的に活用することで、口コミ効果を高め、新規顧客の獲得に繋げることが期待できます。

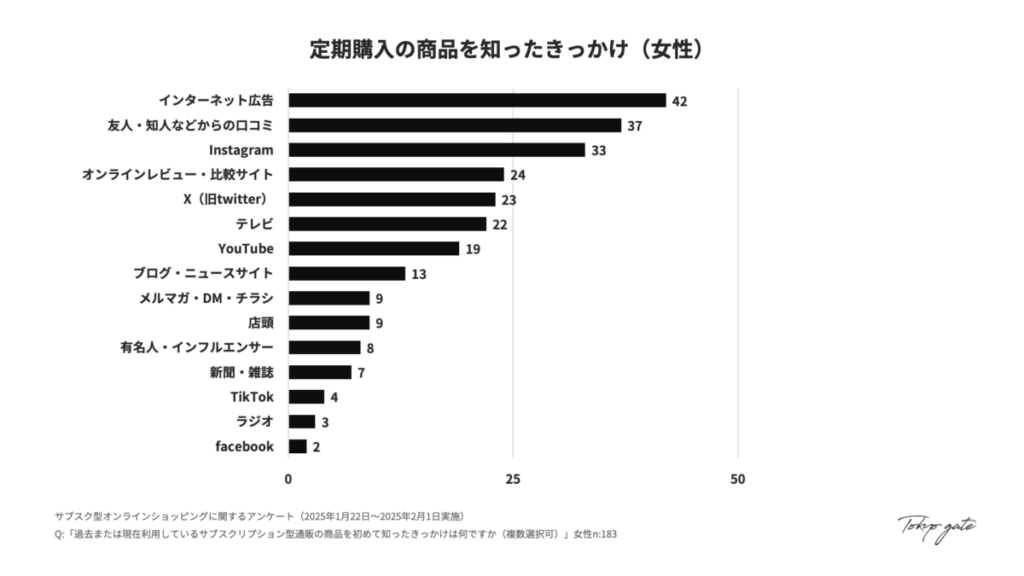

- 定期購入の商品を知ったきっかけ(女性)

女性による定期購入の認知経路について調査した結果、インターネット広告、友人・知人からの口コミが多数を占めるほか、Instagramが3番目に多い経路として挙げられ、男性と比較しても高い約18%を占めることがわかりました。

画像や短尺動画が中心であるInstagramは、ブログやニュースサイトのようなテキスト中心の媒体と比較して情報量が多い利点があります。また商品を使う前後の変化や使用シーン、商品のある生活を視覚的にイメージさせやすく、「自分にも取り入れられるかもしれない」というイメージを特に女性に対して想起させやすいと考えられます。

Instagramで興味を持ったユーザーが、比較サイトで他社製品と比較検討するといった、媒体を跨いだ購買行動をする傾向があるため、比較サイト、Xなど他のオンラインのチャネルにも情報を掲載することで、より効果的な集客が期待できます。

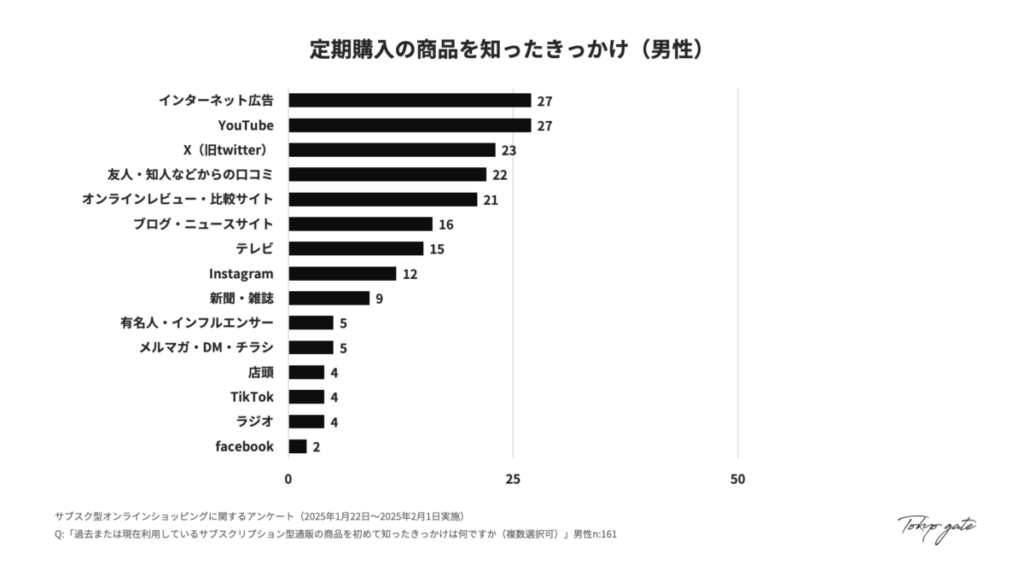

- 定期購入の商品を知ったきっかけ(男性)

男性が定期購入の商品を認知する経路について調査した結果、最も割合が高いのはインターネット広告とYouTubeで、それぞれ約17%の男性がこれらのチャネルをきっかけとして挙げています。長尺動画の媒体であるYouTubeが最多である点は、女性と比較して顕著な差異となりました。

男性に向けた定期購入商品を販売する場合、商品の機能性や利用シーン、専門家による解説などを盛り込んだ詳細な動画を制作し、YouTubeで積極的に展開することが有効と考えられます。自社のチャンネル開設だけでなく、YouTube動画広告を活用することや、専門家による商品紹介も検討すると良いでしょう。また男性が動画コンテンツをより好む傾向から、ECサイトのファーストビューに動画や動きのあるコンテンツを配置することで、より興味を喚起することができるかもしれません。

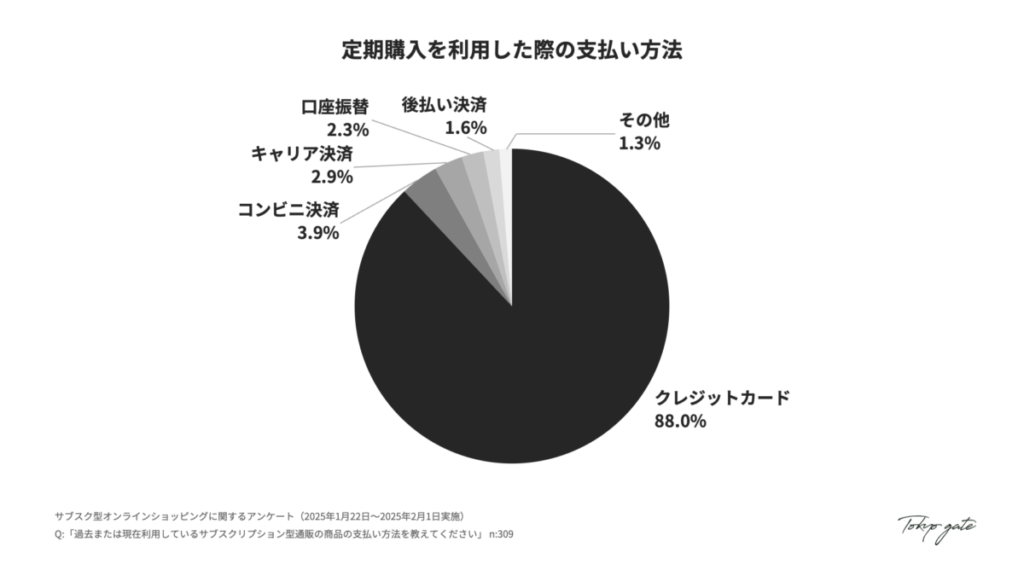

- 定期購入を利用した際の支払い方法

定期購入における支払い方法を調査した結果、クレジットカード決済が全体の約88%を占め、圧倒的に主流となっていることが明らかになりました。これは、一般的なEC取引においてもクレジットカード決済が主要な決済手段であることに加え、定期的に自動で決済が行われる定期購入の特性と、都度決済手続きが不要な利便性の高さが親和性を持つためと考えられます。複数の定期購入を契約しているユーザーにとっても、クレジットカードであれば決済や金額の確認を一元的に行えるメリットがあります。

支払い方法にクレジットカードの依存度が高いことが、同時に入力フォーム最適化の重要性を示唆しています。決済時の離脱を防ぐ工夫として、入力フォームのサイズと入力例の表示、リアルタイムでの入力情報のエラーチェック機能、郵便番号から住所の自動表示機能などが実装できます。また、離脱要因となる不要なリンクを排除することで、決済時の離脱を減らしましょう。

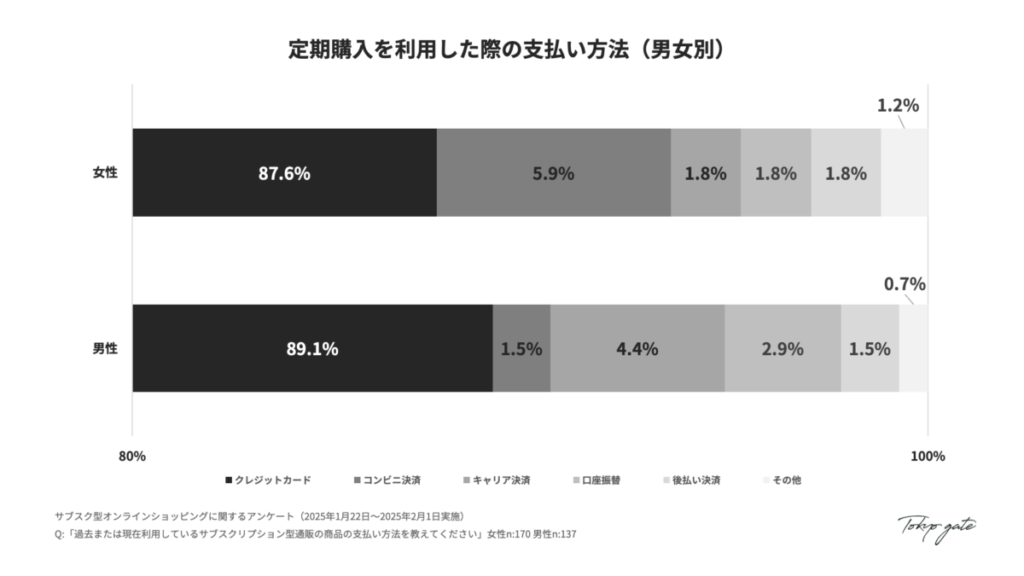

- 定期購入を利用した際の支払い方法(男女別)

定期購入における支払い方法について男女別に集計したデータを見ると、クレジットカード以外の決済手段について僅かに男女差が見られます。コンビニ決済の利用割合は女性が約6%であるのに対し、男性は約1.5%と、女性のほうがコンビニ決済を定期購入の支払い方法として選択する傾向が顕著です。これは、一部の女性の間では、外出のついでに利用できるコンビニ決済は、クレジットカード情報の入力よりも手軽に感じられるため、利用頻度が高まると考えられます。

一方、キャリア決済の利用割合は男性が約4%強であるのに対し、女性は約2%と、傾向に僅かな違いが見られます。キャリア決済は、携帯電話の利用料金と合算して支払えるため、クレジットカード情報の入力が手間に感じる、あるいはクレジットカードを保有していない男性ユーザーにとって、簡便な支払い方法として受け入れられている可能性があります。理想的には、このような多数の決済オプションを用意することで、売上の取りこぼしを防ぐ効果が期待できます。

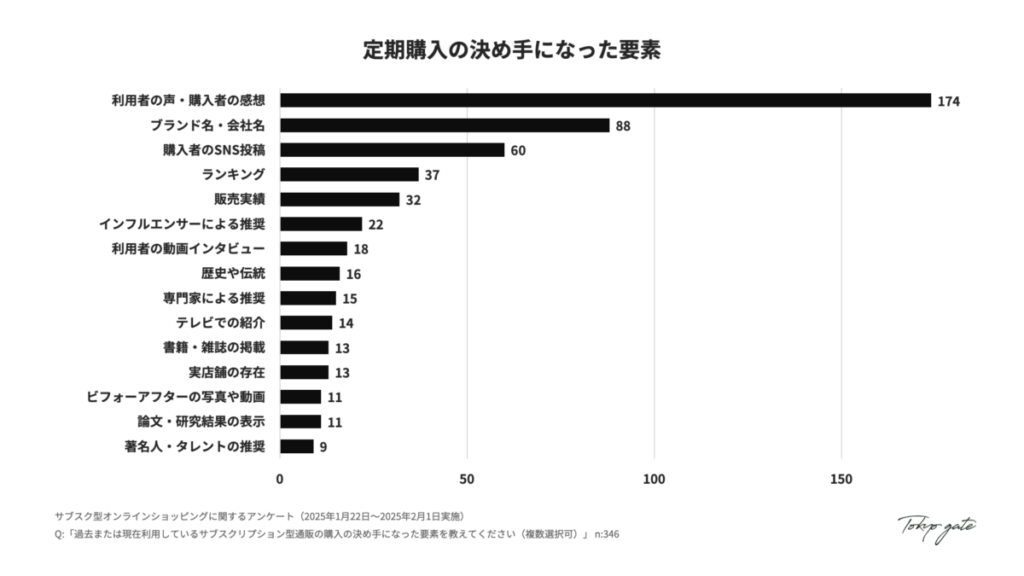

- 定期購入の決め手になった要素

定期購入の決め手となった要素について調査した結果では、利用者の声や購入者の感想が約50%と最も高い割合を占めています。定期購入の決定においても、通常のECと同様に、実際に利用した経験のある第三者の意見を重視する傾向が強く示唆されます。レビューと似た効果を持つ要素に、購入者によるSNS投稿がありますが、顧客の許諾を得て、SNS投稿を積極的に申し込みページ上に掲載することで、コンバージョンを高めることが可能です。この施策は、一方的な広告訴求に比べ、よりリアルな情報として、特に新規顧客に対して安心感を与えると考えられます。

ブランド名や会社名が決め手となる割合も約25%と高く、無視できない数値です。これは、特に認知度が高く、信頼感のあるブランドや企業において、ブランド自体が品質や安心感の保証となり、購入の後押しとなることを示唆しています。たとえ認知度の高くないブランドや事業者であっても、その歴史やこだわり、品質の高さを示すコンテンツが掲載されている場合、購入決定の補助的要素となり得ます。

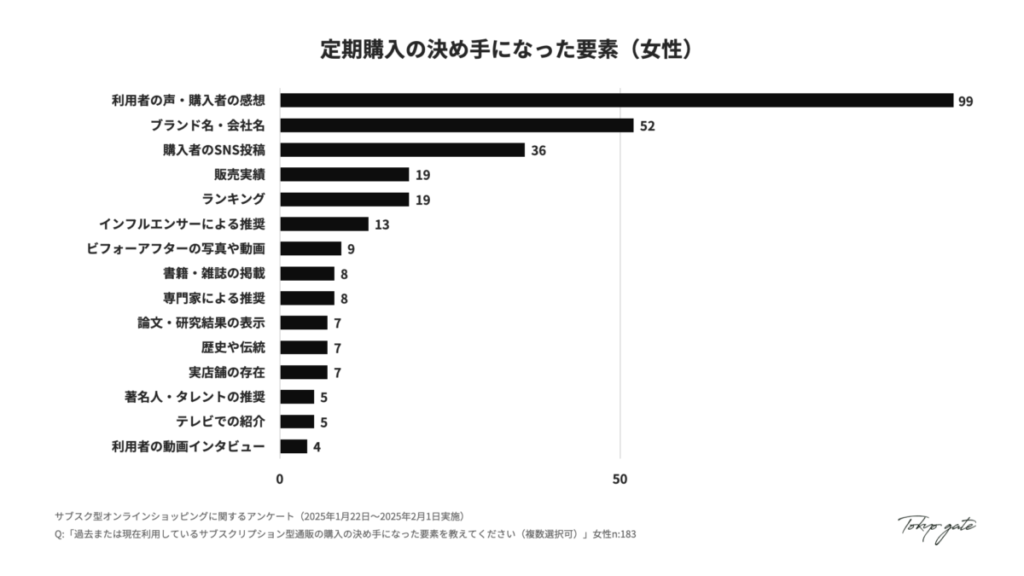

- 定期購入の決め手になった要素(女性)

女性が定期購入の決め手とした要素について調査した結果を見ると、利用者の声・購入者の感想が約54%と、男性よりも8ポイント高い割合を示しています。このような結果から、女性ユーザーに対して定期購入を促進するため、既存顧客によるレビューやSNS投稿を積極的に収集し、新規顧客に対してわかりやすく提示する仕組みを構築することが重要です。例えば、定期購入のランディングページや商品ページにおいて、実際の購入者であることがわかる認証マークの付与や、具体的な使用感、ライフスタイルへの適合性などを詳細に記述したレビューを優先的に表示する設計が考えられます。

さらに、SNSでの情報拡散を促進するために、レビュー投稿や商品体験のシェアを促すキャンペーンを実施することも効果的です。特定のハッシュタグを用いた投稿を促し、投稿者に対して特典を付与するなどのインセンティブ設計を行うことで、UGC(ユーザー生成コンテンツ)の創出を促進し、新規顧客の獲得が期待できます。

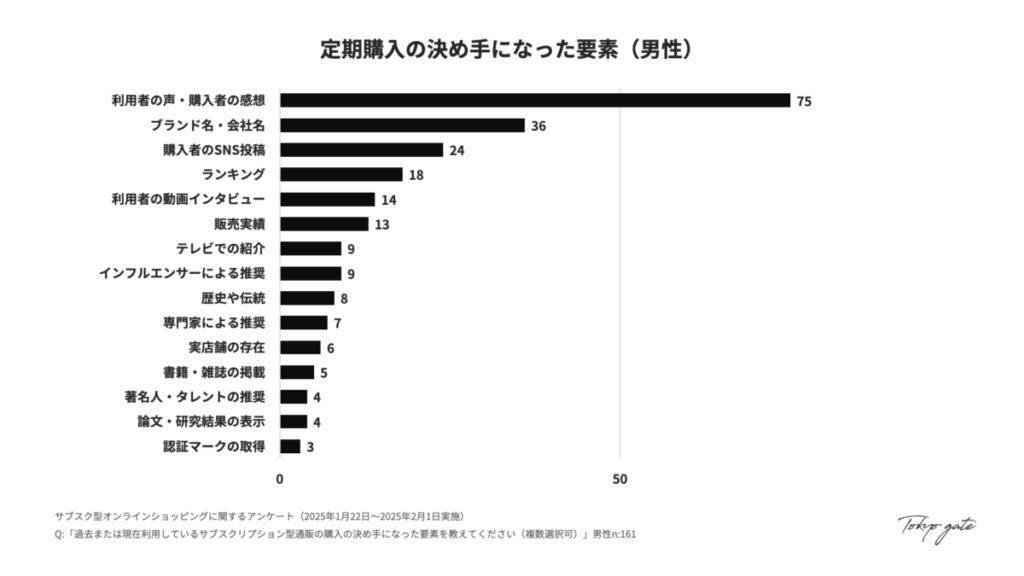

- 定期購入の決め手になった要素(男性)

男性が定期購入の決め手とした要素について調査した結果からは、女性に比べ、利用者の動画インタビューによる影響が大きいことがわかりました。動画インタビューは、文字によるレビューとは異なり、話者の表情や声のトーン、語り口といった、レビューの文字情報だけでは判断しきれない真実味を感じ取り、理性的に情報を評価しやすくなると考えられます。これらの結果から、男性をターゲットとする場合に、利用者の動画インタビューを優先的に取得すべきだと考えられます。

加えて、テレビでの紹介を選択した男性ユーザーは、女性よりも多い結果となりマスメディアによる訴求も一定効果があることを示唆しています。男性の新規顧客を獲得する上では、テレビでの紹介を獲得できるようプロモーション活動を行うと良いでしょう。特に、ニュース番組や情報番組といった客観性の高いコンテンツ内で紹介されることにより、商品やブランドへの信頼感を高め、合理的に購買を検討する傾向のある男性ユーザーに響きやすくなると考えられます。

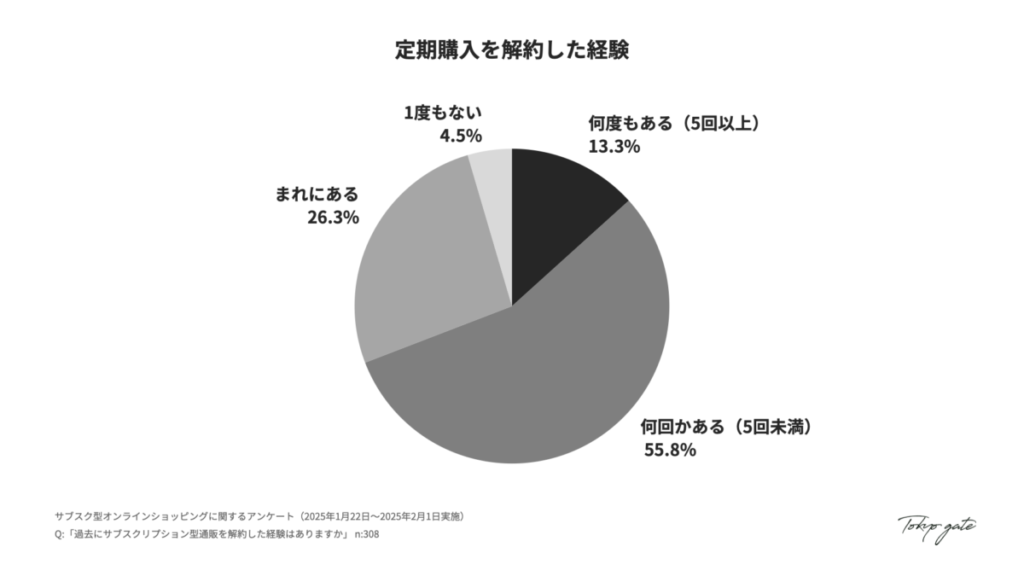

- 定期購入を解約した経験

定期購入サービスの解約経験について調査した結果、約95%という非常に高い割合のユーザーが過去に定期購入を解約した経験があります。さらに「何度もある」と回答したユーザーも約13%存在することから、多くのユーザーにとって定期購入の契約と解約は繰り返される購買行動の一部となっていると考えられます。ユーザーは定期購入を「継続を前提とした契約」ではなく、「必要なときに利用できる選択肢」として認識している可能性が高く、長期的な利用を見込んだ獲得手法は、現代のユーザーニーズに対応することが難しい可能性があります。

Amazonが提供する定期購入のスキップ機能や、配送頻度の柔軟な変更、スムーズな解約手続きは業界の標準になりつつあります。それは顧客にとって安心して定期購入を試せる環境を提供することになり、新規顧客獲得のハードルを下げる効果も期待できるでしょう。自社ECにおいてもこのような機能を実装し、幅広いユーザーのニーズに応えることが求められています。

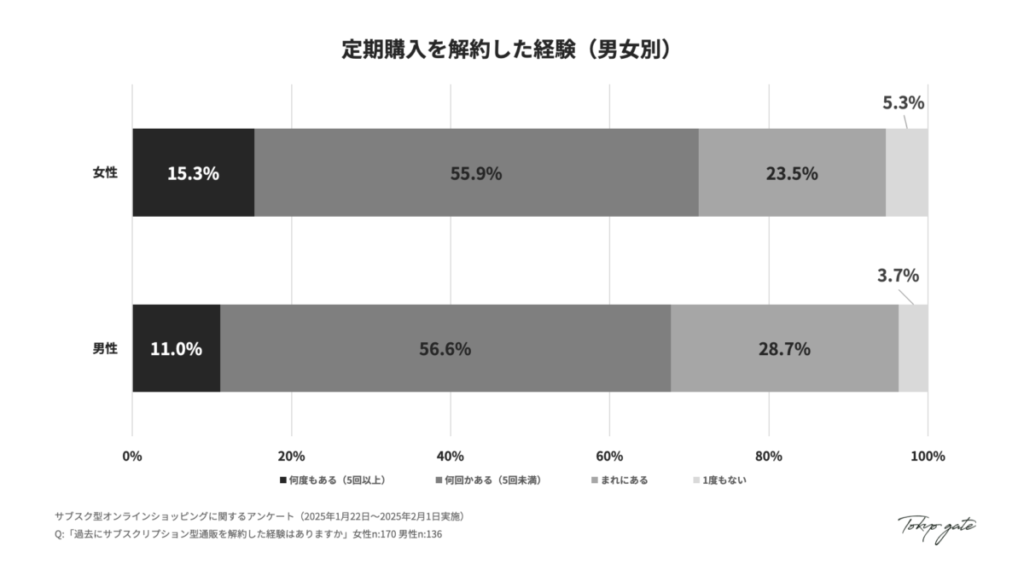

- 定期購入を解約した経験(男女別)

定期購入サービスの解約経験について男女別に調査した結果、解約の頻度においては男女間で差異が見られました。「何度も解約を経験した」と回答した女性は約15%であるのに対し、男性は約11%に留まりました。この結果から、女性の方が複数の定期購入サービスを積極的に試し、自身のライフスタイルやニーズに合わせて契約と解約を繰り返す傾向が強いと考えられます。

女性ユーザーに対しては、多様な商品を柔軟に試したいというニーズに応えるため、お試しプランの充実や、異なる商品への乗り換えを容易にする設計が考えられます。解約手続きの簡便さもアピールすることで、気軽に試せるという安心感を醸成し、新規顧客の獲得に繋げることも重要です。男性ユーザーに対しては、「3か月で効果を実感できるセット」など、期間や目的を明確にすることで、合理的な消費行動を重視する男性ユーザーのニーズに応えられるでしょう。

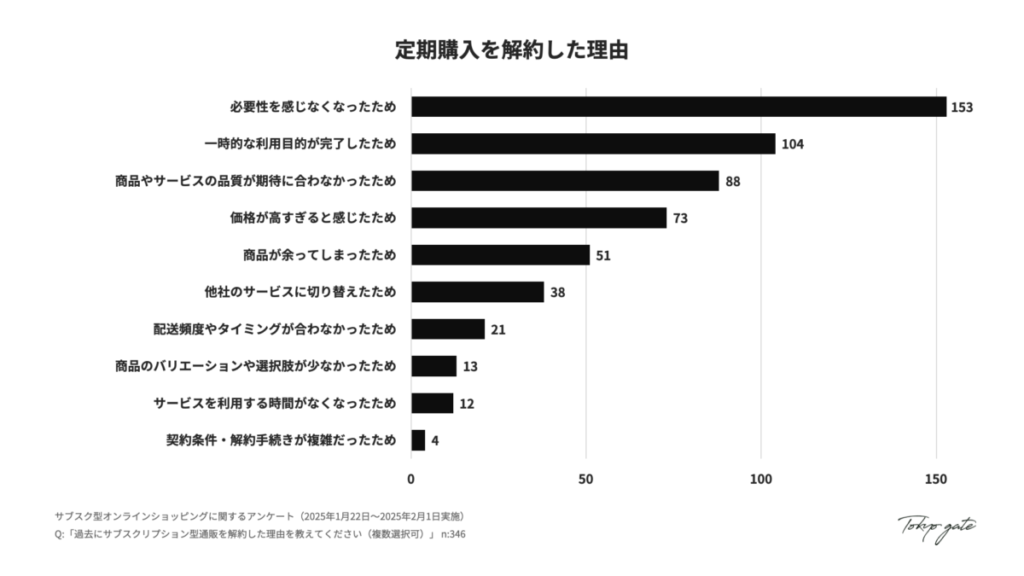

- 定期購入を解約した理由

定期購入を解約する理由は多岐にわたりますが、調査データからは「必要性を感じなくなった」「一時的な利用目的が完了した」というEC事業者によるコントロールが難しい理由が多数を占めます。このような目的完了型の離脱に対しては、再開を促すことも可能ですが、ユーザーが必要としたときに再び想起されるように接点を持ち続けることが肝心です。

また、解約理由として比較的高い割合を占める「商品が余った」というケースは、配送頻度がユーザーの消費ペースと合致していないことが主な原因と考えられます。これは、定期購入プランの柔軟性によって、ある程度改善が見込める領域です。例えば、プッシュ通知やSMSなどから、利用状況を尋ねる通知を送信し、予定通りの配送またはスキップを簡単に選択できる仕組みを導入することで、商品が余るという理由での解約の抑制が期待できます。解約理由を理解し、コントロールが可能な領域に対して施策を講じることで、長期的な顧客関係の構築を可能にしましょう。

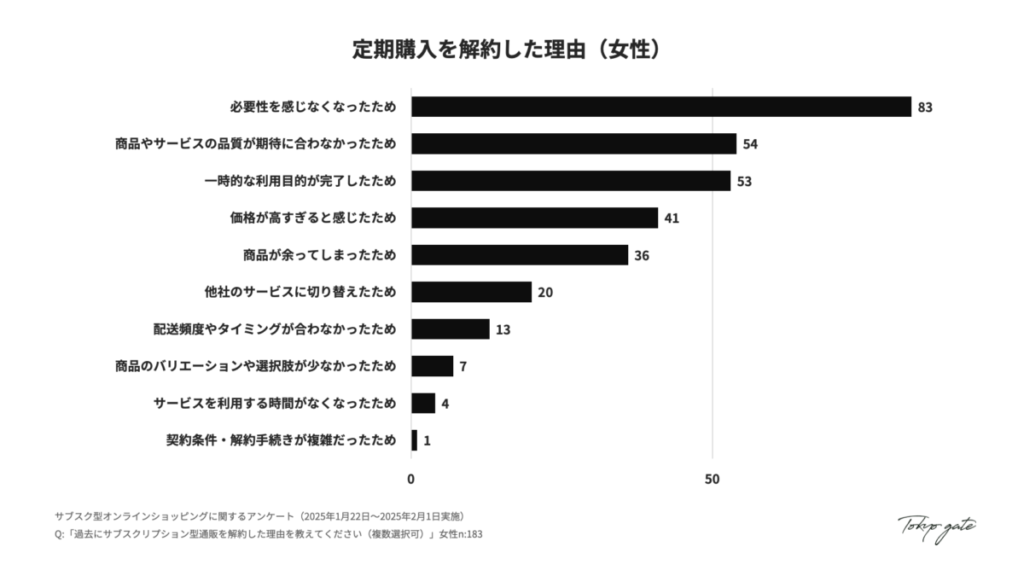

- 定期購入を解約した理由(女性)

定期購入を解約する理由について、女性のデータを集計した結果、品質への不満が、男性と比較して女性の解約理由としてより高い割合を示しました。女性ユーザーは男性よりも商品の使用感や効果実感に敏感である傾向が強く表れています。初回利用時の体験が期待値を大きく下回った場合、早期の解約に繋がりやすいため、商品の特性や使用方法を丁寧に伝え、正しい使い方や効果を実感してもらうためのコミュニケーションが求められます。また、期待値と実感のギャップを最小限に抑えるため、初回使用時の体験設計と、レビューにおける顧客のリアルな声の提示も重要です。

価格が高く感じたため定期購入の解約に至ったユーザーも多く、価格に対する満足度が高まらないケースがあると考えられます。満足度を高める工夫として、効果的な使用方法や正しい使い方を解説したガイドの同梱や、疑問点や不安に対する個別サポートの提供により、品質と価格に対する満足度を高め、長期的な利用へと繋げることが期待できます。

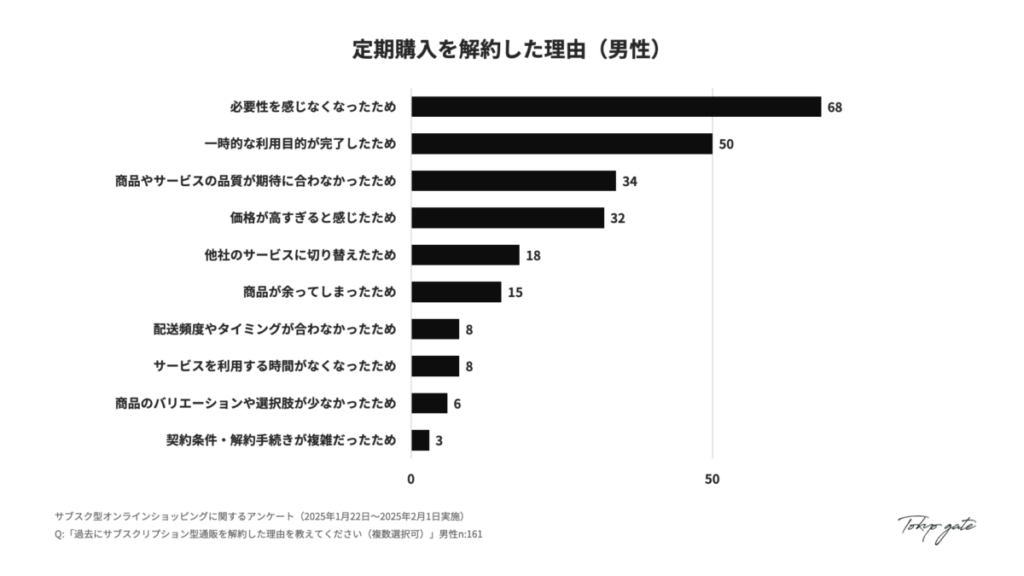

- 定期購入を解約した理由(男性)

男性が定期購入を解約する理由について、一時的な利用目的の完了による解約が女性よりも高い割合で見られました。男性は女性よりも合理的な消費行動をとり、「目標体重を達成した」「体調が改善した」といった目的を達成した場合、必要性をシビアに判断し、解約に至るケースが多いと考えられます。

目的達成や一時利用により解約に至ったユーザーが、再び必要性が生じた場合に、マイページやLINEアカウントなどから、簡単な手続きで再開できる動線を用意しておくことは、一時離脱者を再獲得する鍵となり得ます。さらに、解約は一時離脱と捉え、解約におけるユーザー体験を設計することも必要です。例えば、解約手続きにおいては、電話やメールではなく、Web上での簡便な手続きを基本とし、解約理由は選択式のフォームで収集することで、サービス改善に繋げる仕組みを構築できます。

おわりに

本調査を通じて、オンラインショッピングにおける定期購入の実態と、ユーザーの購買行動や解約理由に関する重要な示唆が得られました。

多くのECユーザーが、必要性の喪失や、一時的な利用目的の完了により定期購入を解約しており、定期購入が必ずしも継続を前提とした利用ではなく、必要に応じて柔軟に活用する選択肢として捉えられている現状が明らかになりました。

それらの多様なニーズに応えるためには、顧客が自身のライフスタイルに合わせて利用できるよう、プラン変更、スキップ、休止オプションなどを容易に利用できる設計が、これからの定期購入においては重要となるでしょう。

すべてにおいて最も重要な点は、定期購入という仕組みがなくても、ユーザーが自然とリピートをするような商品を、必要とする顧客に届けることです。

この前提を踏まえ、高い商品満足度と適切な価格設定を実現できるよう、自社のターゲットユーザーのニーズや行動特性を理解し、施策に応用することが重要です。

本調査の結果が、貴社のEC運営やマーケティング施策の改善に少しでもお役立ていただければ幸いです。最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

株式会社TOKYO GATEは多くの過去実績を保有するECのプロフェッショナルが集うECマーケティングの専門家集団です。マーケティング戦略の立案から施策の実行、PDCAまでを総合的に支援します。

成功事例に基づいた確実性の高いコンサルティングが特徴で、提案した施策を速やかに実行できる体制を整えています。EC・D2Cに関してお悩みの方はお気軽にご連絡ください。

弊社サービス資料はこちらからダウンロードください。

https://tokyogate.co.jp/

あわせて読みたい