この記事の目次

はじめに

YouTubeにも解説動画をUPしていますので、よければそちらの動画も併せて参考にしていただければと思います。

この記事を見ている読者の方は、すでにクレジットカードの不正利用についての対策を検討されていらっしゃる方も多いかもしれません。

カードの不正利用の対策としてセキュリティコードや3Dセキュア、不正検知システムを実装するといった策がありますが、そのいずれも実装するためにシステム改修が必要で時間とお金がかかります。

しかし、不正利用に困っているのは"今"なので、今すぐに何か対策を実施したいのが実情になるかと思います。そんな読者の皆さんに、”今日から”しかも”無料”で実施できる不正対策をご紹介していきます。

1.今すぐ"目視チェック"をするべき!

さて、今日から無料でできる不正対策とは何か、というと"目視チェック"です!

え?そんな簡単なこと?

と思われた方もいらっしゃるかもしれないのですが、実は注文情報を"目視チェック"することで出荷前に未然に不正利用が防げたケースは少なくありません。

セキュリティコードや3Dセキュアで不正利用を防げることも勿論ありますが、それらよりも不正を防止する観点では目視チェックの方が効果は大きいかもしれないとも思っています。

というのも、不正利用者は第三者のカード情報をダークウェブ(闇サイト)から大量に仕入れています。その情報を使って不正利用を試みているわけなのですが、ダークウェブで出回っているカード情報にセキュリティコードや3Dセキュアのパスワードの情報も含まれて取引されているケースが多いため、セキュリティの網がかいくぐられてしまうことも多いのです。

3Dセキュアに限っていうと、ほとんどのECサイトが任意認証と呼ばれる方法で実装をされています。この方法で実装すると、3Dセキュアのパスワードを設定しているクレジットカードのみに認証を求めることになるので、3Dセキュアのパスワードを設定しないクレジットカードだと認証なしで決済処理に進めてしまいます。それゆえ、3Dセキュアを導入していても実は裏側では不正利用が多発していることも少なくないわけです。

それらと比較すると目視チェックの効果は大きいです。

読者の皆さんも不正確定の連絡があった注文情報をよくよく見返してみたら注文情報の一部に違和感がある、ということを経験されたことはないでしょうか?

仮にその注文情報を出荷前にチェックしていたら、未然に不正利用を防ぐことができたかもしれません。ただ、目視チェックするにしても人がチェックするわけですから、目視チェックする人によって不正対策の網目がきつかったり緩かったりまちまちになってしまいます。

なので、この記事では弊社が思う目視チェックのポイントについてご紹介させていただき、ぜひ皆さんの不正対策の役に立てればと思います。

2."目視チェック"するポイント

(1)配送先住所

過去に不正利用されたときに使われた住所(不正配送先住所)はリスト化されています。そのリストは決済代行会社(PSP)やカード会社に依頼すると提供してもらうことができます。

「Fdec(エフデック)を使いたい」ということを連絡すると提供してもらえるはずです。

受注が入ったら、まずそのリストと突合してHitした受注は配送しない、もしくは注文者に連絡を取り不正注文かどうかを見定めるようにしましょう。

※ 決済代行会社/カード会社によっては提供していない場合もありますので、その点はご了承ください。

日本国内の倉庫を経由して海外などに転送できるサービス(転送サービス)があるのですが、不正利用者は転送サービス宛を配送先に指定するケースがあります。

不正利用者は海外から注文しているケースが多く見られるのですが、ECサイト側は海外発送をしていないところの方が多いので、転送サービスを介して海外で不正購入した商品を受け取り、転売しているのです。

肝心の転送サービスの見分け方ですが、住所の末尾がアルファベットや数字の羅列になっているものがそれに該当します。通常の住所であれば、番地や建物名、部屋番号が末尾になるので、割と見分けやすいかと思います。

(2)注文者氏名

前項にも話が繋がるのですが、不正集団の主犯格は外国人であることが多いです。そのため、注文者の氏名が日本人っぽくない場合は注意が必要です。例えばシンプルに注文者の氏名が中華系っぽい場合などです。

実は上記(漢字が中華系っぽい)は1~2年前の不正利用の傾向でした。不正利用者側も注文者氏名の漢字が中華系っぽいと発送してくれないことに気付き始めたのか、やり口を変えてきています。

そこでチェックしていただきたいのが、”フリガナ”です。

注文者氏名のフリガナは、意外とチェックしていない読者の方もいらっしゃるかもしれないですね。また、フリガナの項目自体を必須項目としていないこともあるかもしれないですが、今すぐ必須項目にした方がいいです。

具体的に”フリガナ”のどこをチェックすればいいのか、というところなのですが、漢字に対して違和感のないフリガナか、という点になります。例えば、筆者の苗字は「山本」ですが漢字が読める日本人であれば「ヤマモト」と100人が100人読みます。しかし、これが不正利用だと「サンホン」とか「シャンベン」(中国語読み)のように、日本人が読まないようなフリガナが記載されています。このようなフリガナの注文者情報になっていたら、かなり危険度は高いです。

(3)メールアドレス

メールアドレスのドメインで怪しさを見分けることができます。ドメインは@以降の部分です。よく使われるのが、@gmail.comや@yahoo.co.jpだと思います。それ以外だとケータイキャリアのドメインもあると思います。@docomo.ne.jpや@au.comなど。このドメインが普段見慣れないものの場合は注意していただいた方がいいと思います。

例を以下に列挙しておきます。

@yahoo.com/@163.com/@qq.com/@sina.com/@126.com/@mail.com/@mai.ru/...etc

ここに列挙したドメイン以外にもワンタイムで利用できるメールアドレスを発行できるサービスがあり、そこで不正利用するための捨てアドを発行し使われるケースもありますので、見慣れないメールアドレスには要注意です。

(4)電話番号

これは実際に電話をしてみないと...というところなので注文全てに電話をするのは現実的ではありません。しかし、先述のように不正利用者は外国人であるケースもあるため、入力された電話番号が存在しないものや無関係な第三者のものであることもあるのです。

そういう意味では先述したような項目で怪しさが見られた注文者に対して直接電話で確認するのは効果的です。電話をして使われていない、もしくは無関係な第三者に繋がったのであればクロ確定です。また、電話に出たとしてもやり取りに違和感がある場合も出荷停止でよいと思います。

3.さいごに

目視チェックの大切さと、目視チェックをするポイントを紹介させていただきました。先述していますが、これらの点に引っかかった場合は怪しい注文ではありますので、その注文者から過去の注文はないか、過去に注文がされていて不正となっていないのであれば問題ない注文者の可能性が高まります。

不正が確定するまでには3カ月程度かかるケースもありますので、過去の取引がどれくらい過去なのかも確認した方がいいです。その上で過去に取引がないようであれば、電話やメールで怪しい取引ではないかを確認し、出荷するのであればカード決済ではない支払い方法(銀行振り込みやコンビニ決済)で支払い直してもらってからにした方がいいです。

電話やメールで確認できたとしても、のちに不正が確定するケースもありますので、慎重に判断されることを推奨します。

ただ、完全無欠な不正対策はありません。経済産業省が公表している不正対策にも多重的多面的に不正対策をしましょう、ということを推奨していますので、目視チェックだけでなくそれ以外の不正対策(属性照会や不正検知システムなど)も併せて実装して、不正利用者をEC業界全体で排除していきましょう。

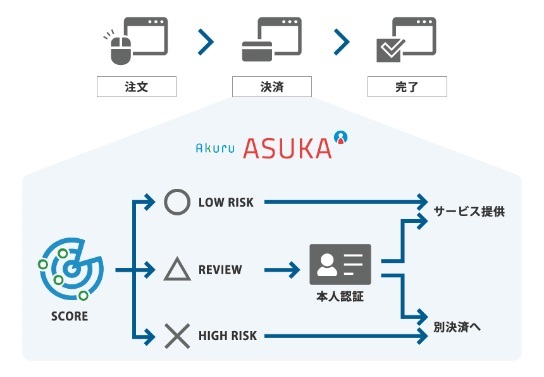

不正検知システムに関しては弊社でも提供しております。ご興味がある方はぜひご連絡ください。

▼ 株式会社アクルへのご相談はこちら

https://akuru-inc.com/

合わせて読みたい