この記事の目次

Eコマース事業者の自己防衛としての法的対抗策

前回のコラムでは、Eコマースにおける転売目的の不正購入者の現状についてお話しいたしました。今回のコラムでは、Eコマース事業者の対抗策についてみていきます。

リスクマネジメントの基本は、予防対策と事故発生時の対策の2つの側面があります。例えば、債権管理でいうと、与信管理は予防対策の一環で、未払いが発生した場合に督促を行うことは、事故発生時の対策の一環にあたるでしょう。また、クレーム対策でいえば、初動対応は予防対策の一環で、ハードクレームの対応は事故発生時の対策にあたります。Eコマース事業者において、転売目的の不正購入者対策にも、予防対策と事故発生時の対策が存在するのです。この2点から考えた対応策を今回は記載したいと思います。

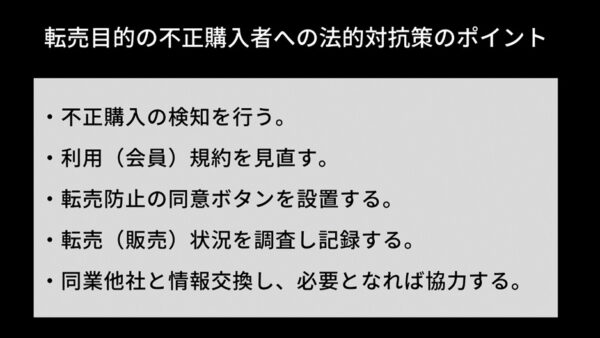

転売目的の不正購入者への予防対策は、不正検知をして、不正購入者を発見し、商品の発送を止めることです。止めるためには、検知の他、規約などの整備も必要になります。事故対策としては、フリマやデジタルプラットフォーマーのサイトチェックなど、実際に販売されていることを知ることが必要です。しかし、現時点での効果的な対策としては、予防対策である不正検知でチェックした不正購入者の受注を止めることしかありません。このコラムにて、具体的な対策方法を説明したいと思います。

予防対策①:不正購入の検知を行う

まず、予防対策で重要なことは、不正検知を行い、不正な受注を受けないことから始まります。例えば、一人一回限りの販売において、大量に注文してくる顧客は、明らかに自己愛用(自己消費)とはいえません。Eコマース事業者(特にBtoCやDtoCといわれる事業者)は、販売対象が消費者です。消費者へ販売する場合と事業者へ販売する場合では、異なる条件になります。

2種類の不正検知

不正検知は、大きく2種類に分かれます。一つは、流入経路等の不正検知(以下「識別子検知」という)と、もう一つは注文情報の不正検知(以下「注文情報検知」)です。識別子検知は、cookie、IPアドレス、端末固有IDや広告IDなどの識別子を用いて、重複注文を検知します。注文情報検知は、住所・氏名・電話番号・メールアドレス・注文日時などの属性や注文の情報などから、類似情報を検知します。それぞれ詳しく説明していきます。

識別子検知と利用時の注意点

識別子検知は、例えば同じIPアドレスから、短時間に違う注文情報が入った場合、同一人物の情報として検知することが可能です。ただし、IPアドレスは、様々な環境によって異なります。チャットボットなどで、注文を受ける場合、チャットボットのIPアドレスを取得している可能性もあるからです。公共のwifiなどでも、確率は低いですが、同じIPアドレスに紐づく可能性があります。

また、コンプライアンスの問題では、IPアドレス等を与信管理として、個人情報に紐づけ不正検知の対象にする場合、個人関連情報ではなく、個人データとして考える必要があります。そのため、個人情報の利用目的に含めて公表すべき項目となるのです。これを行わなければ、個人情報の目的外利用となる恐れがあるでしょう。

【例】

ログイン認証のセキュリティ強化を目的とし、会員情報と(ログイン時に自動的に取得する)IPアドレスを関連付けて保存・不正注文の検知などに利用することがあります。なお、関連付けた情報については個人データとして、当社の個人情報保護に関する安全管理対策を講じた取扱いをいたします。

注文情報検知と利用時の注意点

注文情報検知の多くは配送先の住所を確認することになります。以前からよくある手口としては、住所の揺らしを使う方法です。金融商品ではない物販は、犯罪収益移転防止法(旧本人確認法)の対象外であり、本人確認書類を提示しなくても、契約できます。そのため、名前を変え、電話番号にでたらめの内容を入れ、フリーのメールアドレスを使えば、住所の表記がおかしくても、商品を手に入れることができるのです。

例えば、千代田区●●1丁目1番1号の記載と、千代田区●●1-1-1は、同じ住所に商品が届きます。これらを、住所の揺れと呼び、この住所を同一視することが必要です。過去、未払い者の注文情報の傾向を分析したとき、他にもたくさんの揺らし方を発見してきました。更に、市区町村の統合などにより、住所はより複雑になっています。最近は、アフィリエーターの不正なども相まって、検知できない事例も存在します。今後も、更に不正検知の精度向上が期待されるところです。

なお、弊社では、識別子情報や注文情報から、不正購入の確率を判定する無償の分析サービスと、不正利用の傾向をレポートする有償の分析サービスを行っています。内容によって、目視チェックや不正検知システム導入のアドバイスなども同時に行っています。一ついえることは、目視チェックするにしても、不正検知システムを導入するにしても、何らかの対策は行うべきだと考えています。もし、何も行っていなければ、比較的短時間に、大量の商品を転売目的に搾取される可能性があるでしょう。

予防対策②:利用(会員)規約を見直す

次に、不正検知を有効に活用するための予防対策です。一つは、利用(会員)規約の改定を行ってください。

具体的には、販売の目的、禁止事項の項目に次の2文を入れてください。

- 目的:「本サイトでの販売対象者は、自己愛用(自己消費)者に限ります。」

- 禁止事項:「本サイトでは、転売、第3者への譲渡など、営利目的・営利目的に通じる購入を禁止しています。」

なお、本件をEコマース事業者に伝えたところ、プレゼント購入について質問を頂くことがあります。この回答としては、商品性にもよりますが、家族もしくは親友レベルではOKだと思います(各社の判断)。しかし、人数の制限もしくは、アンケート形式などでプレゼントされた方へのアクセスは可能な状態にするべきでしょう。人数制限は、家族・親友の人数を目安にして検討されるのが良いと思います。

2020年国勢調査の速報集計では、家族同居の全国平均は2.27人、朝日新聞Reライフnetの行った2017年WEBアンケート調査で、「親友がいる」回答した人に人数を聞いたところ、「2~3人」が55%と最も多く、「1人」と「4~5人」がそれぞれ19%で続いたとされています。およそ、自らが使用したものに対して、親しい人にプレゼントしてまで使って欲しいと考えるのは、2~3人程度と考えるのが適当ではないかと思われます。それ以上の申込は、ヒアリング(アンケートなど)を入れる必要があるのではないでしょうか?

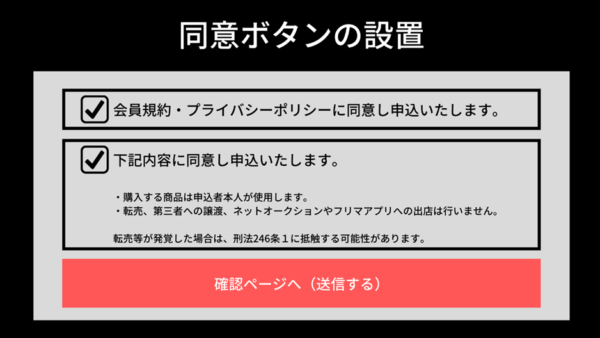

予防対策③:転売防止の同意ボタンを設置する

前回のコラムに記載した刑法246条1「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」の下りには、利用(会員)規約の改定だけで、いわゆる転売ヤーに対抗するには弱いといわれています。もし、警察機関や司法機関などと連携していく場合、この2点について、同意ボタン設置し、個人情報の取り扱いに関する同意と同様に、消費者から同意を得る必要があるでしょう。同意ボタンの設置自体で、転売ヤーの不正購入に歯止めがかかる可能性もあります。

事故発生時の対策①:転売(販売)状況を調査記録し、事故発生時の対策に備える

今まで記載したことは、予防対策の一環です。実際発生している転売目的の不正購入を阻止する行為も事故発生時の対策と見做すこともできます。不正購入し転売してしまった転売ヤーに対抗するには、ハードルが上がります。何故なら、冒頭の図のように、不正購入者と不正販売者を紐づける必要があるからです。時間と労力、そして覚悟が必要です。

まず、ネットオークションやフリマアプリ、モールなどにおいて、自社商品の販売状況をチェックし、明らかな不正販売を発見した場合、ハードコピーを取るなど、状況証拠を収集する必要があります。当然ながら、上記転売防止の同意ボタンを設置した場合、同意を得た商品とそうでない商品の区別が必要です。

例えば、費用が掛かりますが、発送する商品にシリアル番号を打つことや、製造過程でロット番号などが変わるタイミングで同意ボタンを設置する、新商材を販売する際に同意ボタンを設置するなど、販売している商材が、確実に転売防止の同意がされていることを明確にする必要があります。すべての出品者を監視する作業は、かなり大変な作業です。しかし、この作業を行わない限り、先には進めないことになります。

事故発生時の対策②:同業他社との協業した事故発生時の対策を考える

もう1点、この方法は1社だけでは大変弱い施策です。同じ状況にあるEコマース事業者の協力(協業)が必要であると考えています。フリマサイトなどを見ていると、同じ競合商材だけを大量に出品している出品者を見かける場合があります。また、同じ育成者のリストを使っている場合、何人もの転売ヤーが利用しているはずです。これらはデータベース化すると、必ず偏りが出てくることが判っています。この場合、不自然な偏りがある商材を中心に、調査を持ち合って状況を確認すれば、育成者もしくは転売ヤーの存在が明確になると考えられます。

1社1商材だけでは、違法な不正購入と立証できなくても、たくさんのEコマース事業者が同様の訴えを行う場合、立証できる可能性はあります。日本のEコマース事業業界のためにも、一方では、協力は不可欠です。

根本的な原因を解決しないと転売目的の不正購入は止められない?!

前回のコラムでも記載しましたが、転売ヤーは単に簡単に稼げる・違法ではないとの告知を信じて動いている可能性があります。そもそも、コロナ渦により収入が下がっている方が行っている可能性もあります。育成者のリクルートは、動画共有サイト・SNSサイト・クラウドソーシングの他、リアルで開催される交流会まで広がっています。そのため、サラリーマンや就労弱者の方が、携わっている可能性もあるのです。いくら転売ヤーに売らない体制、防御をしても、背に腹は代えられない状況がある人は別のやり方を考えてくることが予想されるでしょう。現に、不正検知システムの世界は、イタチごっこになっています。

これらのことを考えると、福祉の問題(シングルマザーの稼ぎ口をなくすことに繋がる)にも、広がる可能性があります。WEBの世界が広がった分、世の中の生活スタイルは激変し、コストの削減なども容易になりました。ご存知の通り、経営者から見た一番重いコストと思われがちなのは、人件費です。(筆者は、人件費はコストとして認識したくないところですが)そもそも、企業がもっと雇用を促進すれば、転売ヤーになる必要性もないと思っています。最も必要なのは、正当な稼ぎ口を用意することではないでしょうか?

これは、筆者の勝手な思いですが、例えば、資格制度として国家アフィリエーター制度(Eコマース販売士)を設け、法律を理解した上で、企業と契約を締結する副業制度を創設するなどは、良いかも知れません。悪質な事業者が存在する限り、消費者保護は必要だと強く考えます。しかし一方で、規制を行うだけでは、経済活動が落ち込み、国民の生活が困難になります。その国民も、傍らでは、消費者なのです。消費者に収入が無くなれば、事業者もいずれ衰退していくのではないでしょうか?

まとめ

これからも、Eコマース業界をリスクマネジメントの観点から考え、問題解決に貢献したいと思います。

▼HAZS株式会社の詳細はこちら

https://hazs.co.jp/

▼HAZSサービス案内ページ

https://hazs.biz/contents/service/

合わせて読みたい