株式会社バイモソフト(以下、バイモソフト)ではRPA支援やAI・ディープラーニング支援、システム開発支援など、多岐に渡って事業を展開する中でEC事業者様向けのSaaS事業を行っています。EC事業者様が「1人でも年商100億円」を達成するためには何が必要か?という考え方を基にECAI(イーシーアイ)というプロダクトを提供しています。

バイモソフト代表取締役社長の西嶋博孝さんに定期通販事業の現状及び課題、そしてECAIが課題解決にどのように役立つのかお話を伺いました。

この記事の目次

定期通販事業の現状と課題

―― バイモソフトとして感じている定期通販事業の現状と課題について教えていただけますか?

西嶋さん:ECの事業者様は非常に業務範囲が広い現場で働いています。商品企画や同梱物の作成など形に残るものを作り出す業務、LPの作成や広告運用などの集客にあたる業務、受発注の対応や物流対応など商品をお届けるまでの業務など、一部を挙げただけでも担当者に求められるスキルが多岐に渡る現状があります。

日々多くの業務と向き合う傍ら、マーケティングコストの調整や転売対策、随時行われる法規制のアップデートに対応することなど、自社でコントロールをすることが難しい課題は山積みです。数ある課題の中から、固定費が大きく、品質や稼働状況を安定させることが難しいカスタマーサクセスに焦点を当てて解決に取り組もうと思いました。そこで生まれたのがECAIです。

カスタマーサクセスの実現に欠かせないコールセンター

―― 少人数で運営しているEC事業者様は少なくない状況にあり、とりわけカスタマーサクセスにおいては安定的に稼働をするのが難しいと聞くことが多いです。ECAIによってカスタマーサクセスの課題解決に注力するとのことですが、より詳しく現状の課題感について聞かせていただけますか?

西嶋さん:カスタマーサクセスを通じて高い顧客満足度を維持するためには、コールセンターやコンタクトセンター(電話以外のチャネルで顧客対応を行う場所)を持つことが欠かせません。コールセンターを立ち上げてお客様対応を行う上で、大きく分けて費用と人材の2つの課題が上がります。

コールセンターにかかる費用

西嶋さん:まず、費用面について、どれくらいのコストが事業者様にかかっているのか簡単にお伝えできればと思います。自社構築でコールセンターを立ち上げるには初期費用に数百万円(家賃、求人、資材一式など)かかります。そのため、スタートアップのような立ち上げ間もない事業者様は、コールセンターを外部に委託することが多いです。

コールセンターを外部に委託した場合、初期費用として10~50万程度(スクリプト制作費用、ルール構築費用など)かかります。そこに毎月のランニングコストとしてコールセンターのスタッフの人件費が加わるのです。

10分あたりのコストは平均で500円ほどといわれていますが、解約の問い合わせを受けた際に、コールセンターのオペレーターがお客様に商品の利用方法の理解度や利用状況をヒアリングし、継続的な利用ができないかしっかりとコミュニケーションをとり、解約の引き留めを対応すると、だいたい50分くらいはかかるといわれています。1件あたりの受電対応で2,500円の費用が発生することは見過ごせないでしょう。

解約の受電対応をした内、4回に1回継続してもらえることになれば継続率が25%です。つまり、1人のお客様に継続していただくためにかかるコールセンターのコストは1万円です。しかし、オペレーターと話す中でお客様が継続的に購入することを選んだとしても、解約連絡をしてから次に届く商品を受け取ると、ほぼ100%の確率で解約をしているデータが確認できました。継続的に購入いただくために1万円のコストがかかっているため、最初に受電対応をした1回分と、その次の計2回分の注文から得られる利益が1万円を上回らなければ赤字になってしまう計算です。

品質と安定稼働が難しい人的課題

―― 定期通販では継続率を上げるためのコミュニケーションを取ることは聞いていましたが、実際の費用を当てはめて考えると厳しい現実があるように思いました。もう一つの人材の課題についてはいかがですか?

西嶋さん:費用の話と切っても切り離せないのが人材の課題です。お客様に継続いただけるかどうかの確率はオペレーターのスキルに左右されます。スキルの高いオペレーターでチームを構成し、組織を拡大できれば何も問題ありませんが、実現できている事業者様は少ないかと思います。

社内でコールセンターを持っている場合は、給与を伸ばさないと退職してしまいますし、給与を上げることで費用対効果が合わなくなってしまいます。また、外部に委託をする場合であっても、スキルが高い方はスーパーバイザーといわれるオペレーターの教育側に回ることが多く異動してしまうんです。加えて、オペレーター業務は精神的にも負荷がかかる仕事です。特に初回価格を安くしている商品ほどハードクレームを生みやすく、お客様にとってもオペレーターにとっても良い結果にはなりません。

また、あくまでお客様とのコミュニケーションは人が対応するため、一度に電話がたくさんかかってしまうと受電し切れないことが増えてしまいます。例えば、販促施策が上手くいったことにより売上が急激に伸びたときや週明けの月曜日、連休明けなど問い合わせの窓口が開いたときが挙げられます。応答率が安定しないことで、顧客満足度は下がり、解約率が増加するでしょう。だからといって、人員を潤沢に確保したときに応答率が低いと費用が上がってしまうため、安定稼働をさせるのは至難の業といえます。

LINEの活用でカスタマーサクセスを改善

―― 応答率と継続率を維持しながら費用を意識してコールセンターを安定的に運用させるのは非常に難しいことがわかりました。事業者様とお客様、双方にとって良い形で課題を解決する方法はあるのでしょうか?

西嶋さん:そこで当社ではLINE公式アカウントを活用すれば解決できるのでは?と考えました。LINEは日本で8,600万人が利用しています。メールの利用者数は7,600万人であり、今となってはLINEのほうが日本国内に浸透している現実があります。日本中に心としているLINEを活用して、どのようにしてLINE公式アカウントで課題を解決するのかお伝えできればと思います。

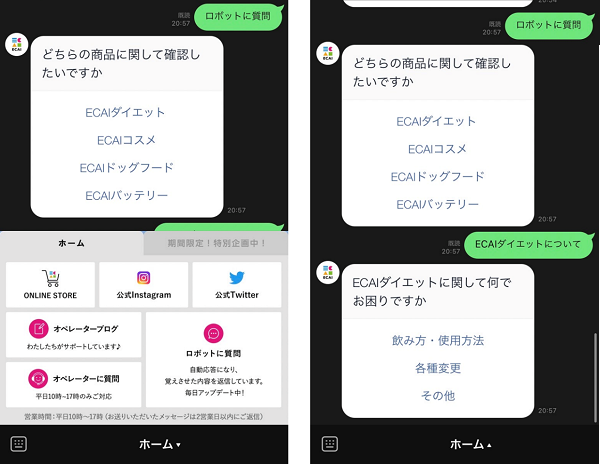

まず、応答率の課題についてです。コールセンターに来る連絡は解約の問い合わせ以外にも細かい質問など様々です。お客様の質問に合わせてシナリオを組み、人が対応しなくても解決できる内容はLINE上で簡単に答えるような設計を可能にしています。

西嶋さん:また、作成したシナリオで解決できない問い合わせはもちろん、1対1のチャットでも対応可能です。お客様の中には電話で話すことを苦手にしている方、コールセンターの営業時間に連絡することが難しい方もいらっしゃいます。一度問い合わせの受け皿をLINEにすることで、オペレーターで解決できる点とシナリオを設計した自動応答で解決できる点に振り分けられるようになるんです。

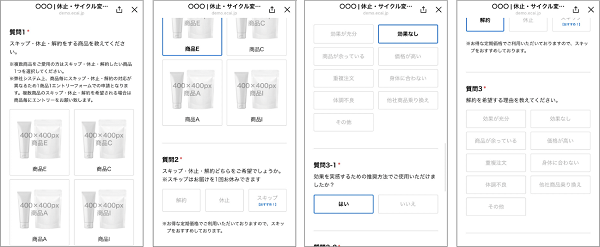

継続率についても同様です。ECカートシステムとお客様の会員情報を連携し、今どの商品を定期購入しているのかLINE上で確認できます。商品ごとに解約やスキップを選択でき、解約理由のヒアリングなど直感的な操作で選択できる仕様になっています。お客様が選択した解約理由に応じて、お悩み解決コンテンツを表示させることも可能です。

西嶋さん:カスタマーサクセスの領域を仕組み化することで、お客様を待たせてしまう応答率の問題や多数のオペレーターを抱える費用の問題、オペレーターのスキルによって差が出る継続率の問題を解決できるようになります。

―― 今まで電話対応をしていた事業者様にとっては目から鱗が落ちる仕組みですね。LINEでの対応になることで、お客様がストレスなく継続か解約か選べるようになると思います。最後に今後、定期通販におけるカスタマーサクセスの分野はどのようにして変わっていくと思いますか?

西嶋さん:今回カスタマーサクセスの効率化についてお伝えしましたが、人間に勝る接客はないと思っています。一方で、人間がすべての問い合わせを正面から受け止めるのはビジネスを行う上で難しいことが現実です。お客様目線になった場合でも電話をかけずにオンラインですべて完結したい方もいれば、人に自分の話を聞いてほしいという方もいます。受電対応が減ることで、サイト内にQ&Aコンテンツを作成したり、お客様に手紙を書いたりと今以上に顧客満足度を高めるために、時間を使えるようになるはずです。ECAIを利用いただくことでお客様のニーズに合わせた接客を柔軟にできる世界になれば良いと思います。

インタビューを通して:解約阻止や引き留める世界観を超えた定期通販の未来

最近ではサブスクといわれることの多い定期通販ですが、新規獲得の広告費用が高騰しているため、継続率を高める施策へと舵を切る傾向が増えています。その中で、コールセンターによる引き留め施策は有効な手段として考えられていました。

事業者としては、広告投資をして商品を販売している分、複数回購入してもらうことで利益を回収しなくてはいけない気持ちがあるでしょう。しかし、これはあくまで事業者側の都合であり、お客様側の都合ではありません。

継続的に求められる商品を販売するためにECAIを活用したカスタマーサクセスで、適材適所のコミュニケーションを図ることができれば、日々の運用コストを削減し、よりお客様視点のお客様対応が実現できるのではないかと思いました。

カスタマーサクセスに課題を感じている方は、ぜひこの機会にECAIを活用してはいかがでしょうか。

▼ ECAIに関するお問い合わせはこちら

https://lp.ecai.jp/contact/

合わせて読みたい