前回のコラムでは、「顧客がリコマース・再販売に期待していること」について解説しました。今回は、「リコマースでオムニチャネルの収益アップを実現するには?」というテーマでお話しさせていただきます。

この記事の目次

リコマースサービス機能を活用してAOVとCLVを向上

リコマース(再販売)に限らず、デジタルオンリーのEコマースでも、リアル店舗を有するオムニチャネルコマースでも、「顧客=買い物客」から求められているシステム・ツールの基本的機能は同じです。ただし、ブランド側が求める機能は別になります。また、システムとしてのツールがすべてを解決してくれるとの勘違いがありますが、それはよくある間違いです。

従来のeコマースプラットフォームについて考えたとき、商品管理、在庫管理、顧客管理、そして、注文処理、などのさまざまな機能をすべて単一の厳格なフレームワークに緊密に統合したパッケージシステム(それがSaaSとして提供されていても柔軟性がなければ同じ)が日本では数多くあります。これらのeコマースプラットフォームはこれまで通販・コマース企業には十分に貢献してきましたし、これからも使われていくでしょう。一方で、多くの場合では、このパッケージシステムが成長やイノベーションを妨げる制限や欠点になってしまうのです。

eコマースプラットフォームのカスタマイズには時間とコストがかかります。SaaSは比較的費用が低いですが、他のSaaSと連携するためには、SaaS同士の連携が必要だったり、システムのコーディングと開発作業が必要になったり、実現できないことやコストがかかることも珍しくありません。

さらに、システムの1つの側面に変更を加えると、緊密に統合されているため、他の部分に混乱が生じる可能性があるのです。Shopifyのアプリ間におけるコンフリクトが例として挙げられるのではないでしょうか。

1.施策対応したいけど、

2.オプション機能がないので

3.他社サービスとの連携をしたいけど、難しい

4.カスタマイズにも、連携にもお金がかかる

5.レガシーシステムになりつつあるので、施策対応できない

このような技術的負債としての課題がループになっているとも言えます。この環境を越えて、柔軟性を持たせながらリコマースを顧客に提供するために実現するべき機能について顧客視点とブランド視点を確認していきます。

顧客データの分析と活用でAOVとCLVを向上

あらためて確認しますが、コマースは「顧客」を最も「中心」に置いて、「買い物客」「消費者」の順に外側へと広がっていきます。ただし、「顧客」は第一ではありません(第一はスタッフ・従業員です)。

そのため、顧客とコミュニケーションをして顧客からデータを預かり、顧客にコミュニケーションを通じて商品と購入後体験を返していくことで、エンゲージメントを高めていく循環が基本的に必要になります。

顧客満足度の向上を提供するためにセグメントする

リコマースでは、新品商品とは異なる魅力を訴求することで、新たな顧客層の獲得や、既存顧客の満足度向上につなげていくことが目的です。そのためには、顧客のセグメント別にアトリビューションという動機や目的を把握して、需要を知ることが必要になります。

顧客のセグメント・レベルに合わせての販売商品の提供タイミング(優良顧客から優先・予約販売すること=世界のラグジュアリーブランドがリアル店舗で実施していること)を設定するのは当たり前のようでできていません。それは新規の顧客「獲得」と言われているように新規顧客優先と、顧客第一で顧客の要望がすべてだと思っているからでもあります。

コマースとブランド育成は、顧客との相互コミュニケーションから成り立つものでもあります。言い換えれば、自社にとって相互理解と尊重がない買い物客は顧客ではありません。そのようなオーディエンスへ商品・サービスを提供しないことも大切なことです。

相互コミュニケーションが十分でないからF2転換が問題になるのです。そしてその先に、はじめてダイナミックプライシングや、マークダウンなどの価格施策があります。

パーソナライゼーションは目的と適切なコミュニケーションから

古くから言われている「顧客の声を聴く」ことでもありますが、対面・アナログの人間味のある時代であれば言葉だけではなく、表情やイントネーションなども含めて得られる情報は多面的でした。

しかし、それをデータとして保有して分析するためのツールは「人の認識と記憶」、そして「CRM」と言われている購入履歴とコメントを分類タグで管理するシステムでした。

デジタルになれば、顧客とのコミュニケーションチャネルはより分散していくと同時に集めやすくなっています。その結果として分散データに埋もれていくことになり活用ができないことにもなります。

何でも集めれば良い、統合すれば良いというわけではなく、目的を持ってデータを分析するために集めることがCXの基本です。

日本で未開発のパーソナライズのコミュニケーションとしては、購入後体験に送られる「メールまたはLINEメッセージ(注文確認、発送・出荷連絡、配送確認、返品・交換など)」になります。

そして、コマースサイトは最大の接客の店舗としての舞台になるのです。パーソナライズ化されたマイページなどでのコミュニケーションとエンゲージメントを拡大してCXを向上させていくこと。さらに、そのパーソナライズされたコマースサイトをスマートフォンで最適化したものがモバイルアプリという捉え方が大切です。

自動化されたリピート購買プロセスを提供すること

どのコマースカテゴリーでも、新しい顧客が再購入をしてくれることがとても大切と言えます。楽天市場のポイントプログラムや、サブスクリプション顧客への特典プログラムといった、購入リワードからアクティビティ・アクションリワードへロイヤリティプログラムを深化させていくことが、広告費の高騰などのコマースにおける環境変化に対応できる自社施策の1つになります。

アクティビティ・アクションベースのロイヤリティプログラムとは、楽天市場などの購入金額に応じたポイント報酬(リワード)と、顧客の階層に分けるブログラムだけではありません。顧客の体験とコミュニケーションのアクションとして、SNSフォロー、ポスト、レビュー、アンケートなどを通じてエンゲージメントを醸成していくとともに、データを預かり顧客を知ることです。

購入前であっても、ロイヤリティプログラムへの参加を促し、クーポン配信をして顧客の関心事と購入タイミングを聴く、またソーシャルフォローを促して、ポストに対してのアクションで顧客のアトリビューション属性を知る。

顧客として購入後には、商品や利用状況の投稿やレビュー、友人・知人紹介(リファラル)、アンバサダー、アフィリエイトなどのUGC拡散施策や、リアル店舗への来店誘導(オンラインだけだとある一定の購入回数で離反・休眠になるため)などのアクションを促していきます。

顧客の行動=満足しているけど、何かの驚きや発見を求めているというデータを知ることが重要になってきています。

顧客サポートとコミュニケーションの強化ができること

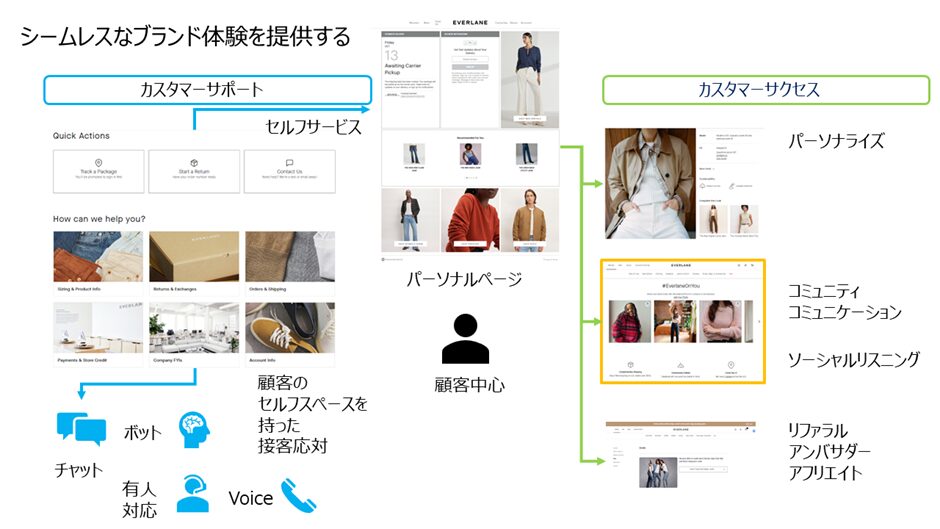

CSには2つあります。CS(カスタマーサポート)とCS(カスタマーサクセス)です。カスタマーサポートはセルフ化が必須になってきます。

セルフ化を進めたいカスタマーサポートの業務内容というと購入前、購入後のフルフィルメントなどの業務プロセス(返品や交換も)に関する問い合わせ、解決処理対応、クレーム対応、トラブルの解決、などです。なぜなら顧客にとっても、スタッフにとってもないほうがよいプロセスだからであり、利便性や迅速性をもって解決をサポートできることが顧客満足を「マイナス」にしないことだからです。

カスタマーサクセスが、顧客とスタッフのために求められているサービスです。

商品の使い方(アパレル・ファッションコーディネイトやメイクアップや●●セルフケアのポイントなど)のための、パーソナライズ化されたコンテンツの提供がサイトなどでできるかがシステムに求められてきています。

顧客が体験して実現できることは無限大で、顧客が実現したいことをカスタマーサクセスで一緒に叶えることが大切な時代になってきています。デジタルは人間味のある温かいチャネルではありません。だからこそ、デジタルは顧客にとっては程よい距離感を創れる場でもあります。セルフサービスで解決しないことは、必要であれば距離を持ってサービスにコンタクトコミュニケーションできるということです。

コマースブランドで直販以外に卸などのチャネルがメインの企業も多いのではないでしょうか。CSとして忘れがちなものとしては、修理サービスを、返品・交換ロジックやリコマースのワークフローに乗せることです。従来のチャネルではコミュニケーションタッチができていなかった隠れたロイヤルカスタマーを知ることができます(顧客は買いたいところで買うため、チャネルシフトを期待するものではありません)。

合わせて読みたい

【資料ダウンロード】.jpg)