新小岩に店舗を構える『鳥益(とります)』は1959年に創業した焼鳥大衆居酒屋です。2009年に楽天市場へ出店した後、店長1人の運営体制の中、作業効率を意識することで自社ECサイト・ECモールで8店舗、フードデリバリー・テイクアウトサービスで7店舗展開しています。有限会社鳥益の三代目である榑林(くればやし) 準さんにEC立ち上げの背景や長く店舗運営を続けるための工夫、これから飲食店がEC(ネット通販とフードデリバリー・テイクアウトサービス)に参入する際に意識することなど、幅広くお話を伺いました。

この記事の目次

飲食店がEC事業を立ち上げた背景とは

――元々家族経営の居酒屋で焼き鳥を焼いていた榑林さんが、ネット通販に手を伸ばそうと思ったきっかけを教えていただけますか?

榑林さん:私が鳥益で働くようになったのが2006年頃です。しばらく焼き鳥を焼いていたのですが、何か新しいことができないか模索していました。ちょうどそれと同じ頃に飲食店がネット通販に参入するブームが来ていたんです。

ブームに乗って先駆けて出店していた店舗の商品を購入したときに「自分でもいけるのでは?」と思って、社長に相談したところOKをもらえました。当時、新小岩では50年以上やっているお店ではあったものの、全国的に考えてみると、あくまで特定の地域に1つの商圏を持っているお店でしかないため、店舗のブランドネームにこだわることなく「マーちゃんマート」という店名でオープンすることを決めたのです。

店舗名を決める際に、実店舗の名前を使うと商品ラインナップが引っ張られてしまう可能性を考慮しました。ゆくゆくは色々な商品を取り扱うことを考え、実店舗とネットショップの店舗名は切り分けることにしたのです。

飲食店が継続性あるEC事業を運営にするには

――最初にネットショップをオープンしてから10年以上経ち、当時先駆けてネットショップを立ち上げた事業者さんで今も継続的に営業を続けている方は少ないかと思います。飲食店がECを長く続けるために、どういったことが必要だと思いますか?

榑林さん:マーちゃんマートはまず楽天市場から始まりました。当時、そもそもパソコンを触ったことが全然ない中から始めて、集客は楽天市場のECコンサルタントに言われるがままやっていた状態です。売上が大きく伸びたのは始めてから半年くらいで、テレビの取材が入ったことがきっかけでした。

まず、ネットショップやECモールはお店を開いたら売れるということは100%ないと思ったほうが良いです。元々認知度のあるブランドであれば売れるとは思いますが、そうでないと難しいでしょう。私も出してすぐに売れるだろうと思っていましたが、全然売上が立たない時期を通っています。

本題の、飲食店がネット通販を長く続けるために必要と思うことについてですが、実店舗とネット通販を切り分けないで連動させること、作業効率を高めた運営をすることの2点が特に重要だと思っています。

実店舗とECのバランスを保つ

――実店舗とネット通販を切り分けないというのはつまりどういうことなのでしょうか?

榑林さん:鳥益の場合は、あくまで店舗が主、ネット通販はサブということを忘れずに運営しています。食品は賞味期限を加味した在庫管理や、配送料に冷凍・冷蔵の費用が乗っかるため、他の商材と比べるとネット通販の難易度が高いと思います。

ネット通販が好調になったことで、実店舗からネット通販に比重を寄せたものの、配送料の値上げといった外的要因や資金繰りが原因で潰れていった飲食店さん達を多く見てきました。飲食店のネット通販参入は、先程の課題でお伝えしたとおり甘いものではありません。新型コロナウイルスの影響で、オンラインの活路を開こうとしている飲食店は多いと思います。ネット通販に対応することは、実店舗を運営するより更に大変だと思っていただきたいです。

今はフードデリバリーやテイクアウトのサービスが普及しているので、飲食店はいきなりネット通販から始めずに地元の商圏に販売した上で、仕組みをしっかり整えてから挑戦するのが良いと思います。デリバリーやテイクアウトのフローを作ること以上にネット通販のフローを作ることは難しいです。また、ネット通販では商圏を全国に広げることになります。そうなったときに送料を払ってまで自社のことを知らない人が買ってくれるのか?と真剣に考えなければいけません。

少人数運営で作業効率を落とさない

多店舗展開は一元管理システムで効率化を

――まずは今ある商圏を少し広げて、フローの構築が比較的簡単なデリバリーやテイクアウトから始める必要があるということですね。また、実店舗とネット通販を連動して運営することで事業の継続性を高められることがわかりました。次に、作業効率を高めるためにどういった取り組みをされていますか?

榑林さん:小規模店舗は日々の業務や運営のフローを明確に整理することが大事です。多店舗展開をする上で、作業効率を意識してフローの整備をしなければ販売の面を広げることは難しいでしょう。

マーちゃんマートが4店舗になった頃、一元管理システムを導入しました。システムを1つ導入することで、複数のECモールに出店していても管理画面1つで受注の処理を行えます。今利用しているのはハングリードさんのRobot-in(ロボットイン)という受注管理システムです。マーちゃんマートの場合は商品の入れ替わりがそこまでないため、商品登録などを一括で行う商品管理は利用せず、受注管理の機能のみを活用できるRobot-inが価格面や機能面で合っています。

最初は違うシステムを導入していたのですが、自社で決めているフローと相性が合わず、今のRobot-inに落ち着きました。一元管理システムを導入する際、私は店舗数が増えてから導入しましたが、店舗数を広げることを視野に入れている場合は立ち上げから導入した方が良いと思います。今は月額費用がほとんどかからないモールが増えているため、立ち上げから導入することで、一元管理システムありきでフローを構築できますし、販路を広く持てるでしょう。

問い合わせや物流は今ある資産を活かす

――多店舗展開を行うにあたって一元管理システムの導入は欠かせませんね。1人で運営する上で問い合わせ対応や物流業務は売上の伸びに合わせて負荷が大きくなりがちですが、どのようにして効率化していますか?

榑林さん:電話での問い合わせは一度実店舗をクッションにして受けるようにしています。名前、問い合わせ内容、返答をメールか電話か確認した上で、私が後日対応することで回せています。問い合わせのほとんどは「いつ配送されるのか」といった内容なので、注文後の出荷スピードを改善することで、問い合わせ件数が減っていき、お客様にとっても当店にとっても双方にとって良い環境が作れているのではないでしょうか。

物流は一度外部委託を考えたことがあるものの、冷凍冷蔵の委託を近場で受けてもらえる会社がありませんでした。コスト面からも外部に委託するよりも社内の体制を整えるほうが良いと考えて、今は大量在庫を持たずに自社倉庫で回る仕組みを作っています。

自社倉庫で回すにあたって、大量に在庫を持たないようにしています。在庫を潤沢に持つことで仕入れを安くできますが、在庫コストや廃棄リスクが出てしまい、効率化に欠ける状況を生み出してしまうでしょう。現状の受注の状況と過去のデータを見合わせながら、在庫回転率を高めるよう心がけています。

飲食店のEC化はインスタグラム×テイクアウトから

――無理をせず、今ある資産を活用しながら問い合わせ対応や物流体制を構築している様子がわかりました。先程、お話の中に飲食店はネット通販をいきなり始めるよりもデリバリーやテイクアウトから始めたほうが良いというお話がありました。ECはネット通販から始めた鳥益ですが、デリバリーやテイクアウトについてのお話を聞かせていただけますか?

榑林さん:テイクアウトを始めたきっかけはBASEからテイクアウトのアプリが出たと聞いたことです。サービスが始まった頃からUber Eatsや出前館は始めていたのでテイクアウトとして販売できる商品の写真は既にありました。

立ち上げたときは、効果をあまり期待していなかったんですが、地場の強みでテイクアウトの機能を活用してくれるお客様は予想以上に増えていきました。今はインスタグラムを経由して購入いただいていることがわかるので、SNSの集客効果を実感しています。

デリバリーでは、Uber Eats、出前館、menu、テイクアウトだとBASE以外に食べログを活用しています。ネット通販を先にやっていたことが奏功し、デリバリーのフローは効率的に立ち上げ・運用ができていると思います。

地の利を生かしたコンテンツ発信を

――集客としてSNSを活用しているかと思いますが、特にインスタグラムを上手く活用できているように伺えます。運用するにあたっての工夫など教えていただけますか?

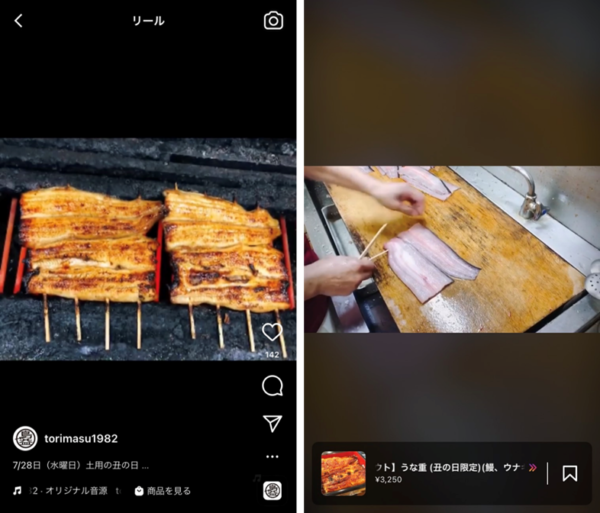

榑林さん:SNSはインスタグラムだけでなく、FacebookやTwitter、YouTubeなど時代の流れに合わせてアカウントを立ち上げています。常に手探りではありますが、YouTubeを見て、食品は特に動画だと美味しく見えるので「これから来るな」と確信しました。

そこから動画を活用し始めて、今は実店舗の人間が料理を作る様子や仕込みの様子を撮影して、インスタグラムやYouTubeにアップをしています。また、インスタグラムはアカウント開設時からお店の情報だけにせず、地域の町内会や団体など地元の情報も発信することを意識してきました。鳥益から発信によって新小岩に興味を持ってもらい、集客につながればという想いもあります。結果として、今はBASEとの連携でテイクアウト用の商品ページに遷移しやすい作りになっているため、インスタグラムから上手く集客できている形になりました。

未来を見据え、地道に積み上げることが継続の秘訣

――実店舗の商圏を大切にしたアカウント運用はテイクアウトやデリバリーサービスと相性が良いように思えます。最後に、今からECに参入を考えている飲食店に向けたメッセージや鳥益として今後どのように店舗を運営していくかお話をいただけますか。

榑林さん:ECを始めてから10年以上続いているのは、現状の中でできることを考えてコツコツやってきたからだと思います。コストをかければ色々とチャレンジはできますが、外部的な要因によって波が来ることは避けられません。できることからしっかりと積み上げていくことが長く運営を続けていく上で大切ではないでしょうか。

鳥益では店頭での惣菜販売やネット通販用の冷凍食品の製造量を増やすため、実店舗の1階で調理できるスペースを拡充する予定です。食品のEC化率はまだ3%ほどですが、今後市場が伸びていくにあたって間違いなく競合が増えていくでしょう。

立ち上げ当初、表に出していなかった「鳥益」をこれからはどんどん前に出していこうと思っています。今後は自分のお店で作った商品という付加価値が付いた商品ラインナップを用意し、他社には真似できないオリジナリティで差別化を図っていくつもりです。

鳥益は私で三代目の半世紀以上続く老舗です。老舗だからこそ、常に新しいことに挑戦しながら変化を捉えていかないと思っています。歴史を守るために街や時代の変化に合わせてお店も変わり続けなければ生き残れないことは明らかです。これからもできることを積み上げて、一歩一歩新しいことに挑戦していきます。

最後に:EC化によって飲食店の新しい形を目指す鳥益

「流行りものはとにかく手を付けてみる。SNSはまず投稿してやってみる」という榑林さんの新しいものを常に取り入れる姿勢が今の事業の運営をまさに体現していると今回のお話を伺って感じました。新型コロナウイルスの影響により、多くの飲食店が打撃を受けた中、昔から積み上げてきたネット通販やデリバリーなどECが売上を伸ばし、失った飲食店の売上を補う形で家族や従業員の生活を守れたとお話していました。

新小岩のエリアは開発が進み、駅前にタワーマンションが今後建つ予定があり、今後益々発展していく予定です。鳥益はこれからも近隣エリアの変化に合わせて、新たしい技術を取り入れながら老舗の味を守っていくのではないでしょうか。

鳥益が運営するネット通販などの情報はこちら

https://lit.link/torimasu

合わせて読みたい