「SP-API有料化で、またコスト増か…」そうお悩みではありませんか?本記事では、Amazonがなぜ課金に踏み切ったのか、その真相を専門家が解説します。

実は、多くのセラーが対象外となる「無料ルール」が存在します。SaaS依存のリスクとコストゼロでデータを資産化する内製化戦略について紹介しているので、読み終える頃にはこの変化を最大の好機として捉え直せるはずです。

山本 達巳

つきみ株式会社

静岡市出身、関西学院大学卒。地元医療系の企業で修行後、父親の経営する医療介護系企業に入社。経営とバックオフィス業務を学ぶ傍ら、留学がきっかけで以前から関心が高かった輸入品雑貨のネット販売事業を開始。令和元年に独立し、複数の海外メーカー取引きの経験を経て、自社アウトドアブランドを展開。

その後、自社ブランドを伸ばしていきたい事業者を応援したいという思いから、令和6年につきみ株式会社を設立。商品ページ作りや広告運用、SNSなどECに関係する領域を幅広く対応しつつ、商品ブランディング支援を行っている。

つきみ株式会社

https://tsukimi.ne.jp

【X:https://x.com/tatsumin_ec】

【note:https://note.com/tatsumin_ec】

この記事の目次

2026年施行Amazon SP-API有料化の全貌。新料金体系と“セラー無料”の例外ルールを解説

2025年11月、AmazonはSelling Partner API(SP-API)の新料金体系を発表しました。多くのセラーがこれを単なるコストアップと捉えたかもしれませんが、その本質は別にあります。これは、2026年以降のEC事業者の戦略を二分する分岐点”なのです。

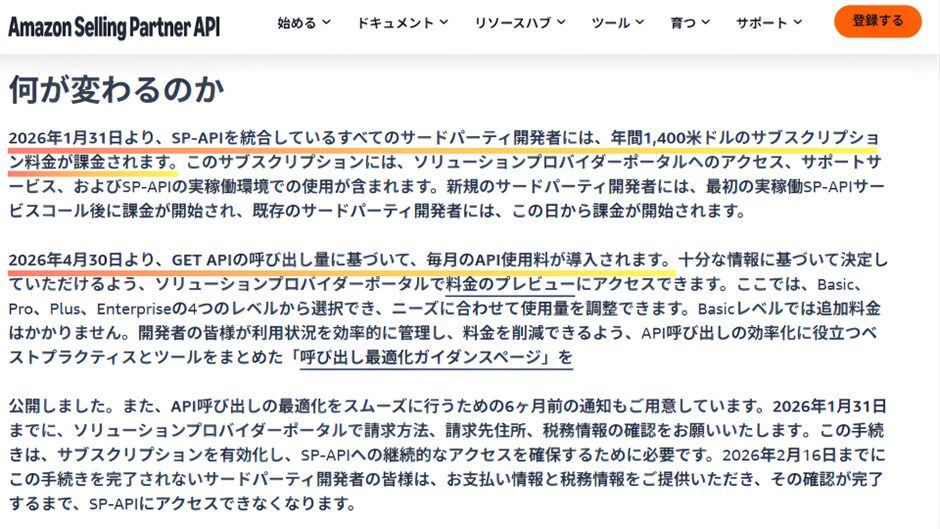

歴史を振り返れば、Amazonは2009年のMWS(SP-APIの前身)導入以来、約15年間もAPIアクセスを「無料」で提供してきました。 この無料利用も、2026年をもって完全に終焉を迎えます。これから2026年1月31日より年間サブスクリプション料、月次API利用料(従量課金)が同年4月30日から開始される予定です。(出典:Announcing SP-API subscription fees for third party developers starting January 31, 2026|developer.amazonservices.com)

では、EC事業者が真に注目すべき核心はどこか。それは、Amazonが公式発表に盛り込んだ重大な例外ルールです。

今回の新料金体系で課金対象となるのは、グローバルで活動するサードパーティ開発者であるKeepaなどのSaaSツールを提供する企業群です。

そして重要な例外ルールが、プライベート開発者はこの新料金体系の対象外(=無料)である、という点です。

この「プライベート開発者」とは、「自社のAmazonセラーアカウントのビジネスのためだけにSP-APIを直接利用するセラー自身」を指します。(出典:Amazon SP-API 2026 Fees: How to Optimize Your API Calls and Save Money)

今後2026年以降のAmazonセラーは、二つの選択を迫られることになります。

- APIコストが転嫁され、値上がりが確実なSaaSツールを使い続けるのか?

- Amazonが付与した無料特権を使って、自社専用ツールを自作する道を選ぶのか?

SaaS企業には課金し、自社利用セラーは無料にする。この明確な区別により、SaaSに依存するセラーのコストは構造的に上昇します。

一方で、APIを直接扱えるセラーはコストをゼロに抑えられる。セラーの「技術リテラシー」が、そのまま競争力に直結する時代の幕明けかもしれません。(出典:モノレートが消え、Keepaが揺れる今― Amazonセラーが知らない「SP-API有料化」の波|note.com)

Amazon SP-API料金がSaaSを直撃|Keepaは値上げ? セラーが直面するツール淘汰のリスク

「自社利用セラーは無料、SaaS企業は有料」というルール。この影響を最も深刻に受けるのが、Keepaやプライスターといった、私たちEC事業者が日々利用しているサードパーティ製のSaaSツール群です。彼らSaaS企業は、2026年から具体的にどのようなコスト圧力に晒されるのでしょうか。

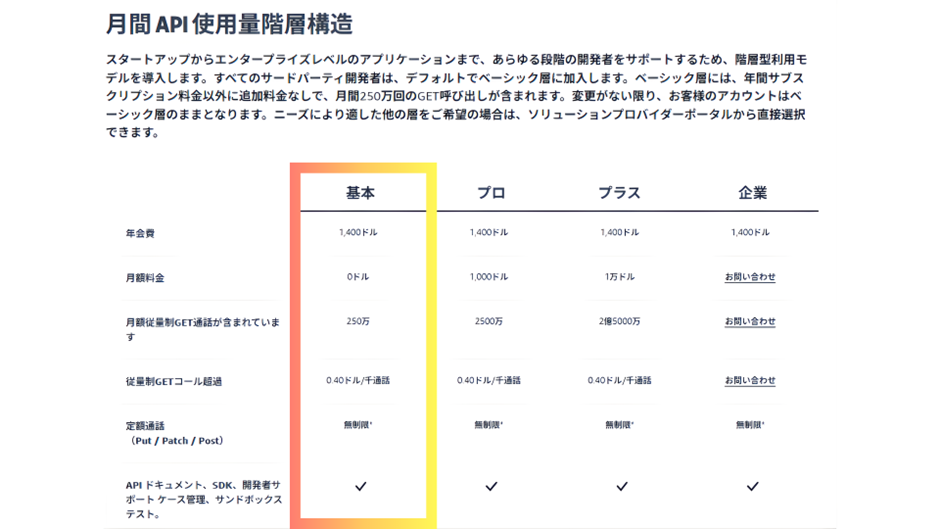

Amazonがサードパーティ開発者(SaaS企業)に課すAmazon SP-API 料金は2種類あります。

一つは、年間1,400ドルの「サブスクリプション料」。そしてもう一つが、APIの利用実態に基づく「月次API利用料(従量課金)」です。

この月次利用料の設計が、実に巧妙です。Amazonは、データの取得を行う「GET APIコール」の月間総量に基づいて課金することを決定しました。(出典:Announcing SP-API subscription fees for third party developers starting January 31, 2026|developer.amazonservices.com)

一見すると、「ベーシックティア」には月間250万コールという膨大な無料枠が設定されており、良心的に見えるかもしれません。

しかし、SaaS企業のビジネスモデル、特にKeepaのように高頻度で価格やランキングデータを追跡するツールの実態を考えると、この無料枠は瞬時に蒸発します。

例えば、あるSaaSツールが1,000社のセラー顧客を抱え、各セラーが平均1,000 ASINのデータを1時間ごとに追跡する設定をしていたと仮定しましょう。試算は単純です。

$1,000 \text{セラー} \times 1,000 \text{ASIN} \times 1 \text{回/時} = 1,000,000 \text{ GETコール/時}$

この場合、わずか3時間足らずでベーシックティアの無料枠(250万コール)を使い果たし、それ以降はすべて1,000コールあたり$0.40の超過料金が発生します。

Amazonのメッセージは明確です。「データはまだか?と定期的にサーバーを見に行く非効率なGETコールのポーリングを止め、アーキテクチャを根本的に作り直せ」という、SaaS企業に対する強烈な技術的負債の返済要求です。(出典:Amazon SP-API 2026 Fees: How to Optimize Your API Calls|deltologic.com)

SaaS企業は、この「APIコスト増」と「システム改修コスト増」のダブルパンチを受けることになります。

当然ながら、SaaS企業がこのコスト増をすべて自社で吸収することは考えにくく、ほぼ確実にツール利用料の値上げという形でセラーに転嫁されるでしょう。

例えばKeepaの値上げ幅をシミュレーションしてみると、現行料金(月額€19)をベースに、+20%(月額€22.8)や+50%(月額€28.5)といったシナリオ、あるいはAmazonの料金体系に合わせた「従量課金制サブスクリプション」への移行さえあり得ます。(出典:モノレートが消え、Keepaが揺れる今― Amazonセラーが知らない「SP-API有料化」の波|note.com)

私たちセラーが直面するリスクは、単なる「値上げ」に留まりません。もし、利用中のSaaSツールがこの技術的変革に対応できなかった場合、APIコストを削減するためにデータの更新頻度を犠牲にする(例:1時間ごとだった価格チェックを6時間ごとにする)といった「機能低下」を招く恐れがあります。

最悪の場合、コスト増と技術的負債に対応できず、サービス終了に追い込まれるツールが出てきても不思議ではありません。

2026年に向けて、私たちは「どのツールが値上げされるか」だけでなく、「どのツールが技術的に生き残れるか」という視点で、SaaSの「技術力」と「価格安定性」を厳しく見極める必要に迫られているのです。

Amazon SP-API有料化時代の最適解。3つの対策を徹底比較

SaaSエコシステムの混乱と値上げ圧力に対し、EC事業者には3つの戦略的選択肢が残されています。Amazon SP-API有料化の時代、どの方向性を選択すべきか。メリットとデメリットを徹底比較します。

1. 継続課金:SaaSを利用し続ける

開発コストゼロで即時利用できる最も簡便な選択肢です。Keepaなどの高度な機能は維持できますが、2026年以降のSaaS利用料の継続的な値上げを受け入れ、外部SaaSに業務を依存(ブラックボックス化)させ続けるリスクを負います。

2. 内製化:Amazonが推奨する無料の選択

Amazonが公式に用意したSP-API利用料が無料になる選択肢です。 初期開発コストやメンテナンス体制は必要ですが、SaaSに支払っていたコストを、自社のデータ資産とシステム資産として社内に蓄積できるメリットは計り知れません。

3. APIキー持ち込み型:継続課金の簡便さと内製化のコストメリットを両立する

この3つ目の選択肢が、2026年以降の主流となる可能性があります。 セラーが「プライベート開発者」として無料のAPIキーを取得し、SaaS側に提供(持ち込む)方式です。SaaS企業はAPIコストを削減でき、セラーは純粋な「アプリ利用料」だけを支払う。賢明な選択です。

まとめ:Amazon SP-API有料化が問う真意。SaaS依存からデータを資産に変える思考法

今回の「Amazon SP-API有料化」は、単なるコスト増ではありません。Amazonの真意は、広告APIは無料で促進、SP-APIは有料化というデータ戦略にあります。これは全EC事業者に対しSaaS依存のリスクを突きつけ、データの主権を問うものです。

プラットフォームにコストを払い続けるか、自社利用無料の特権を活かしデータを資産に変えるか。 2026年は、事業者のデータ戦略が試される元年となるでしょう。

つきみ株式会社 https://tsukimi.ne.jp/

あわせて読みたい