広告を止めると売上が落ちる、良い商品なのに指名検索が増えない…。その悩みは、顧客の記憶にあなたのお店が「登場」していないことが原因かもしれません。

前回の「オルタネイトモデル」で顧客の買わない理由を解消した次の一手は、購買シーンで真っ先に思い出してもらう仕組み作りです。

本記事では、顧客の買うスイッチとなる「CEP(カテゴリーエントリーポイント)」を徹底解説。価格競争から脱却し、選ばれ続けるブランドになるための思考法を、具体的な実践ステップと共にお届けします。

山本 達巳

つきみ株式会社

静岡市出身、関西学院大学卒。地元医療系の企業で修行後、父親の経営する医療介護系企業に入社。経営とバックオフィス業務を学ぶ傍ら、留学がきっかけで以前から関心が高かった輸入品雑貨のネット販売事業を開始。令和元年に独立し、複数の海外メーカー取引きの経験を経て、自社アウトドアブランドを展開。

その後、自社ブランドを伸ばしていきたい事業者を応援したいという思いから、令和6年につきみ株式会社を設立。商品ページ作りや広告運用、SNSなどECに関係する領域を幅広く対応しつつ、商品ブランディング支援を行っている。

つきみ株式会社

https://tsukimi.ne.jp

【X:https://x.com/tatsumin_ec】

【note:https://note.com/tatsumin_ec】

この記事の目次

知られていても「思い出してもらえない」広告依存から抜け出せないEC事業者のジレンマ

ECサイトを運営する中で、かけた労力と売上が比例しない。そんな霧の中を進むような感覚はないでしょうか。良い商品を揃え、広告やSNSにも力を入れている。しかし、管理画面の数字を見ながら「一体、何が足りないのか」と頭を抱える。これは多くのEC事業者が共有する悩みです。

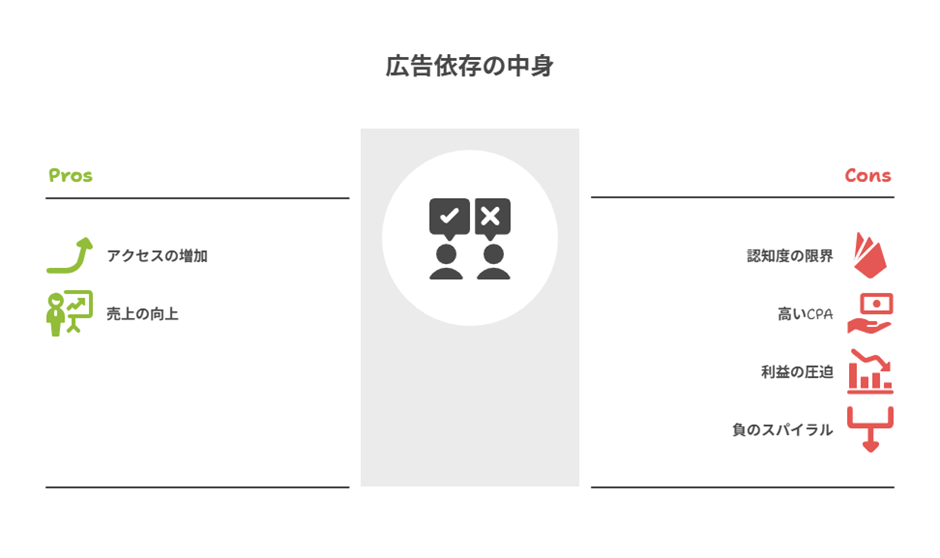

この悩みの根源を探ると、多くの事業者が「広告依存」というジレンマに行き着きます。広告費をかければアクセスは増えますが、それは蛇口をひねるのと同じで、止めればお客様の流れも途絶えてしまう。終わりなき消耗戦の中で、「認知度」はあっても「指名検索」が思うように増えないのです。

ブランド名で検索してくれるお客様が育たなければ、CPA(顧客獲得単価)は高止まりし、利益は圧迫される一方。この負のスパイラルから抜け出したいと願いつつも、目の前の売上のためには広告を止められません。

さらに深刻なのは、苦労して集めたお客様が、最終的に「価格」でしか商品を選んでくれないという現実です。特にECモールでは、どんなに商品のこだわりを伝えても、数クリック先にはより安い類似品が待ち構えています。

「このブランドだから買う」のではなく、「安かったから買う」購買体験では、お客様との絆は生まれず、リピートにも繋がりません。

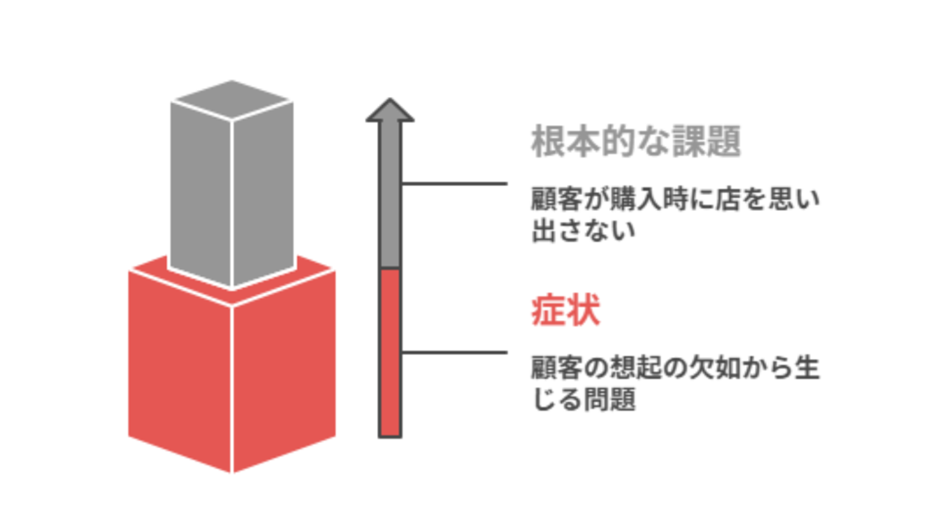

しかし、これら「広告依存」や「価格競争」は、実は根本的な原因ではありません。それらは、さらに奥深くにある本質的な課題が生む症状なのです。その本質的な課題とは、あなたのお店が、お客様の「買いたい」と思う、その決定的な瞬間に思い出してもらえていないという事実です。

お客様は、あなたのお店を「知らない」わけではないでしょう。しかし、「友人のプレゼントを探そう」「週末の趣味で使う道具を揃えよう」といった具体的な欲求が生まれたその瞬間に、お客様の頭に浮かぶ選択肢に入れていないのです。

前回の「オルタネイトモデル」で顧客の買わない理由を解消しても、この記憶の土俵に上がれなければ検討の対象にすらなりません。「認知」と「想起」の間に横たわるこの深い溝こそが、今、解決すべき課題なのです。

Adobe(アドビ)のサブスク戦略に学ぶ!未顧客をファンに変えるオルタネイトモデル【EC業界におけるブランディング 第11回】

顧客の“買うスイッチ”を押す新常識。CEP(カテゴリーエントリーポイント)戦略への招待

どうすればお客様の記憶に残り、必要なときに思い出してもらえるのか。その答えこそが、本稿のテーマである「CEP(カテゴリーエントリーポイント)」戦略です。

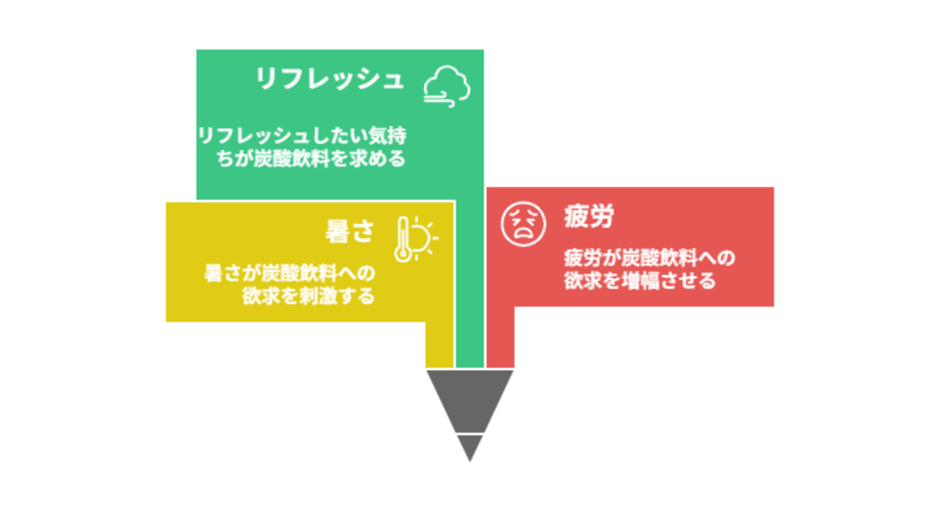

CEPとは、消費者が「あるカテゴリーの商品が欲しい」と思い出す、あらゆる「きっかけ」を指します。それは特定の「状況」「感情」「目的」かもしれません。

例えば、「夏の暑い日に、仕事で疲れてスカッとしたいとき」に無意識に手を伸ばす炭酸飲料。その「〇〇なときに、××したい」という思考こそがCEPなのです。

これまでのマーケティングは「ブランド名を知ってもらうこと」が主眼でした。しかしCEPの考え方は視点を反転させ、「人々は、いつ、なぜ、それを必要とするのか?」へと問いを立て直します。

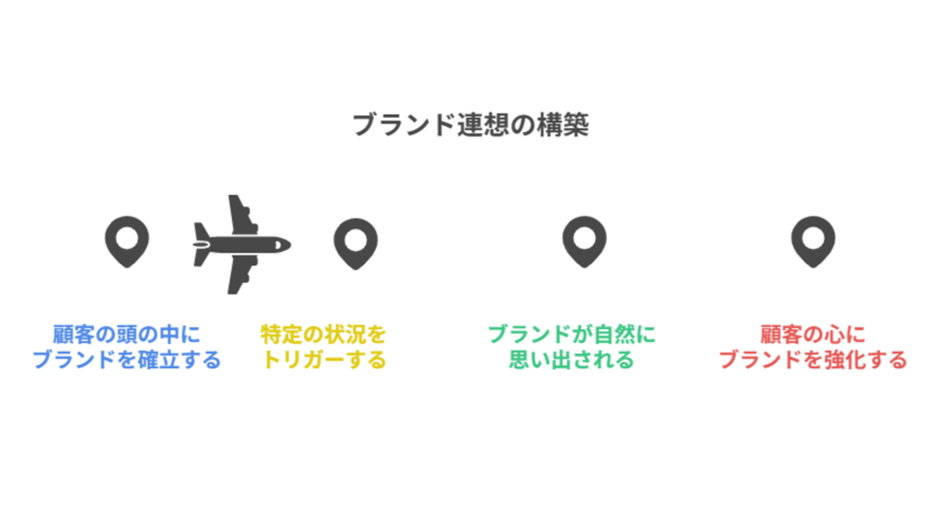

これは、顧客の頭の中に自社ブランドへと繋がる「思考のショートカット」を作るようなもの。特定の状況が訪れたときに、スイッチが押されたかのようにあなたのブランドが自然に思い出される。この状態を作り出すことがCEP戦略のゴールです。

この「思考のショートカット」が確立されると、ブランドは絶大な強みを発揮します。「小腹が空いたけど罪悪感なく栄養を摂りたい」ときに特定のバランス栄養食が浮かぶ。これが、企業が構築したCEPが機能している証拠です。顧客は比較検討の手間を省き、「考えるまでもなく」そのブランドを選ぶようになります。

このCEPという概念は、無限の選択肢が広がるECの世界でこそ強力な武器となります。情報過多の中、顧客は毎回ゼロから検索することに疲れています。だからこそ、「キャンプの準備なら、まずあのショップを覗こう」といったように、特定のCEPで“頼れる存在”として記憶されれば、価格比較の土俵から抜け出し、お客様から“指名”される存在になれるのです。

闇雲な広告で認知を広げるのではなく、顧客の生活の中に自社ブランドが登場する出番を戦略的に設計していく。これこそが、広告依存と価格競争から脱却し、長期的に選ばれ続けるブランドを築くための新しい常識なのです。

「検索」の前に勝負は決まっている。メンタルアベイラビリティを高めるCEPの本質

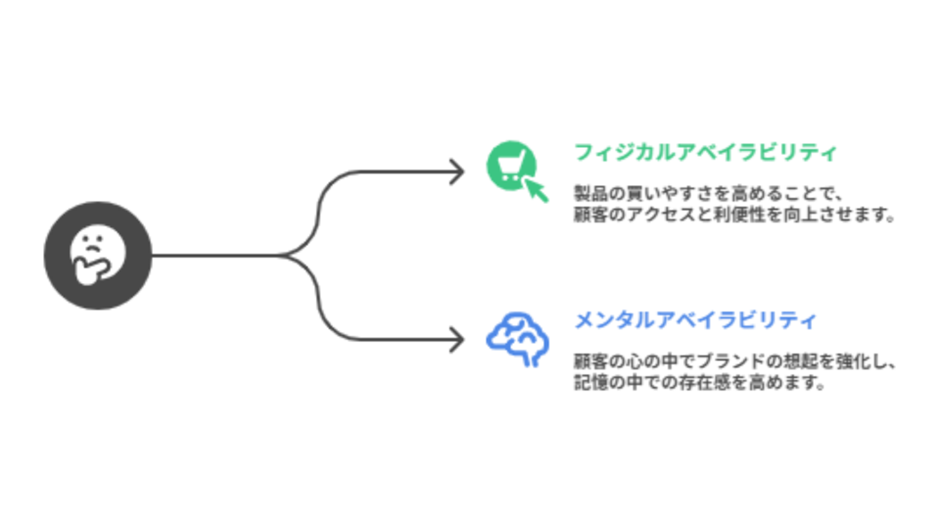

なぜ、あるブランドは何も考えずに選ばれるのでしょうか。その答えは、ブランドが持つ二つの「利用可能性」にあります。

一つは「フィジカルアベイラビリティ(物理的利用可能性)」、つまり製品の買いやすさ。そしてもう一つが、本章の核心である「メンタルアベイラビリティ(心的利用可能性)」、つまり顧客の心の中での“思い出されやすさ”です。

メンタルアベイラビリティとは、平たく言えば「記憶の中での存在感」のこと。ECサイトの利便性を高める(フィジカルアベイラビリティ)努力は不可欠ですが、そもそもお客様の記憶の中で想起されなければ、サイトを訪れてもらうことすら叶いません。購買行動の前の、記憶の段階でブランドはすでに選別されているのです。

ここで、CEP(カテゴリーエントリーポイント)が決定的な役割を担います。CEPとは、このメンタルアベイラビリティを意図的かつ戦略的に構築するための「設計図」です。メンタルアベイラビリティは単なる知名度ではなく、「どのような文脈で思い出されるか」という記憶の関連度によって決まります。

CEPを一つ確立することは、顧客の脳内にあなたのブランドへ直結する専用の入口を一つ作ることに他なりません。「友人へのギフト」「自分へのご褒美」といった入口が多ければ多いほど、多様な生活シーンで想起される確率、すなわちメンタルアベイラビリティは高まるのです。

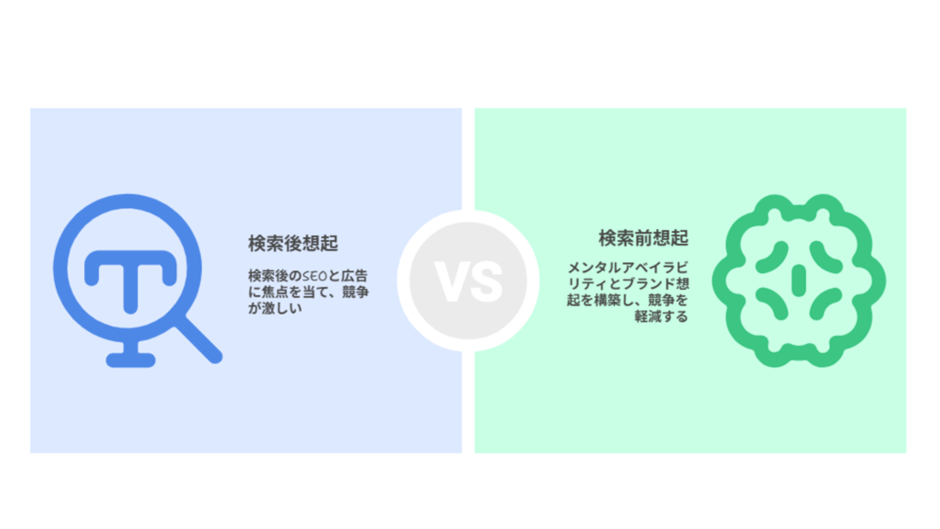

この考え方は、EC事業者の主戦場を捉え直させます。多くの事業者は、キーワードが検索された「後」のSEOや広告で戦っています。

しかし、強力なメンタルアベイラビリティを持つブランドは、顧客が検索窓に向かう「前」の段階で勝負を決めているのです。「〇〇したい」と思った瞬間に、検索するまでもなく特定のブランドが頭に浮かぶ。この「検索前想起」を確立できれば、熾烈な価格競争の土俵に上がることなく、お客様から直接選ばれるようになります。

CEPの本質とは、この「検索前想起」を勝ち取ることにあるのです。

「飲む点滴」から生まれた2つの想起スイッチ。ポカリスエットに学ぶCEPの築き方

CEP戦略が、いかに強力なブランド資産を築くか。私たちの誰もが知る「ポカリスエット」の事例は、EC事業者が学ぶべき多くのヒントに満ちています。

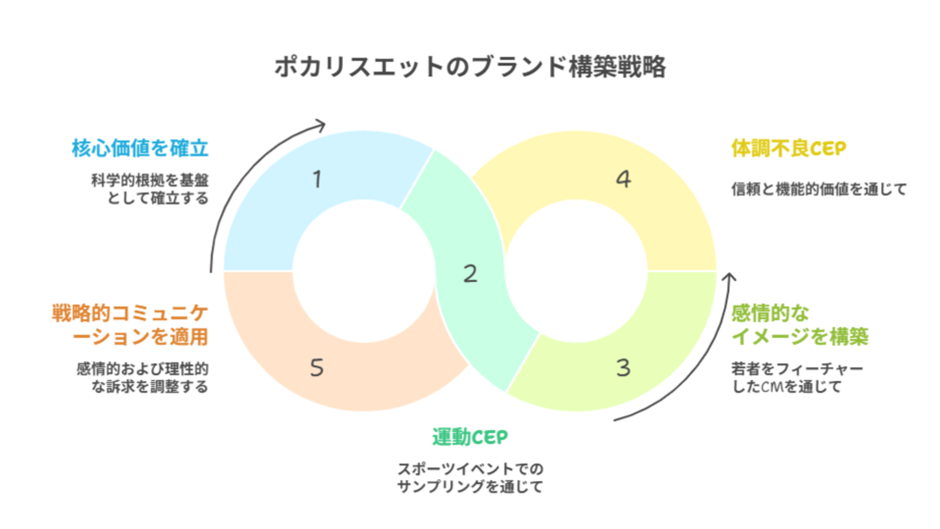

ポカリスエットの戦略の原点は、医療用の輸液から着想を得た「飲む点滴」という強力な開発コンセプトです。この科学的根拠を持つ核心価値が、後にブランドを支える二つの明確なCEPを生み出す土台となりました。

一つ目のCEPは「運動後・運動中」です。まだ市場にスポーツドリンクという概念がなかった時代、「汗の飲料」という新しい価値を提示しました。その浸透戦略として、スポーツイベントなどで大規模なサンプリングを実施。消費者が商品を“必要とする瞬間”に体験させ、価値を体に直接刻み込ませたのです。(出典:Vol. 19 大塚製薬|AdverTimes.(アドタイ) by 宣伝会議)さらに、若者を主役にした躍動感あふれるCMで「青春」「活力」といった情緒的なイメージを付与し、「スポーツの汗=ポカリスエット」という強固な連想を記憶に焼き付けました。

もう一つの想起スイッチが「体調不良時」です。「飲む点滴」というコンセプトが最も響くこのCEPは、派手な広告ではなく、製品の機能的な価値と長年の信頼の積み重ねによって、生活の中に深く根付きました。子供が熱を出した際に親が真っ先に思い浮かべる飲料としての地位は、このCEPがいかに強力であるかを物語っています。

ポカリスエットの巧みさは、一つのコンセプトから導き出される二つのCEPを特定し、それぞれに最適なアプローチを使い分けた点にあります。

「運動」にはCMを通じた情緒的な訴求で憧れを醸成し、「体調不良」には製品の信頼性を背景とした理性的な訴求で安心感を提供する。この戦略的なコミュニケーション設計こそ、私たちが学ぶべきCEPの築き方なのです。

あなたのECサイトでも実践できる!CEPを発見し、育てるための4ステップ

大企業の事例と捉えず、CEP戦略を自社に落とし込んでみましょう。企業の大小を問わず実践できる「顧客理解の視点」こそがCEPの本質です。これからご紹介する4ステップで、あなたのECサイトの成長の種を見つけ、育てていきましょう。

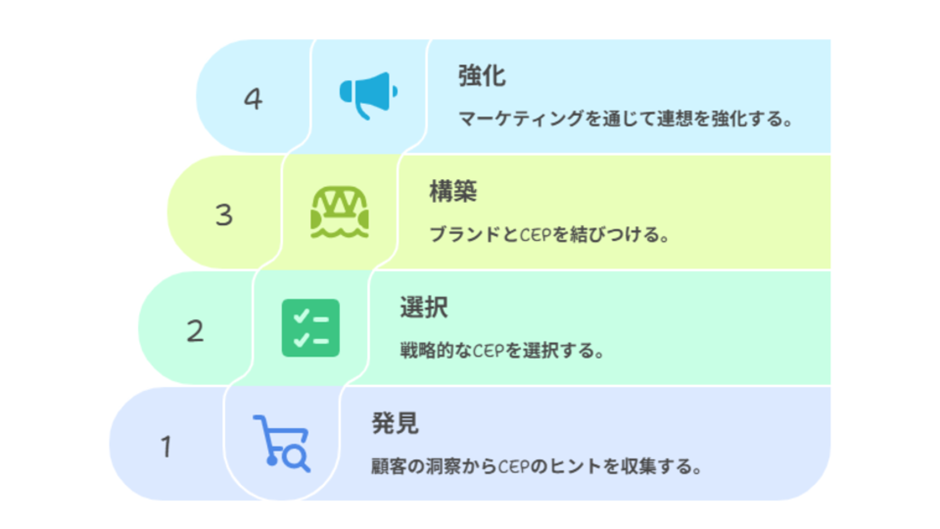

ステップ1:【発見】顧客の声からCEPの種を見つける

まずは、お客様の声の中に眠るCEPのヒントを探します。商品のレビューを読み、「どんな状況で使われたか」を深掘りしましょう。「友人の引っ越し祝いに贈った」「週末のご褒美に買った」といった一言がCEPの種です。また、SNSでお客様がどんなハッシュタグ(例:「#おうちカフェ」)で投稿しているかを観察するのも有効です。

ステップ2:【選択】自社が戦うべきCEPを選ぶ

次に、発見したCEPの中から、自社が注力すべきものを戦略的に選びます。判断基準は「市場の大きさ(そのCEPの発生頻度)」「競合の強さ(ライバルが支配していないか)」そして最も重要な「自社の強みとの一致」です。例えば、商品の「手軽さ」が強みなら「忙しい平日の時短」、「高級感」が強みなら「特別な日の演出」といったCEPを狙います。

ステップ3:【構築】あらゆる接点でCEPとブランドを結びつける

戦うCEPを決めたら、お客様の記憶に残る強固な結びつきを作ります。具体的には、「〇〇なシーンに最適なギフト特集」のようにCEPをタイトルにした特集ページを作成したり、メルマガやSNSでCEPに基づいた利用シーンを提案したりします。あらゆる接点で一貫したメッセージを発信し、「〇〇なら、このお店」という連想を刻み込みます。

ステップ4:【強化】マーケティング全体で連想を補強する

CEPの構築は一度では終わりません。Web広告のクリエイティブをターゲットCEPに最適化する(例:「頑張った自分へのご褒美に」)、そのCEPを体現するインフルエンサーに商品をPRしてもらうなど、あらゆる活動を通じて継続的に強化します。この地道な繰り返しが、お客様の中に揺るぎない想起のスイッチを築き上げるのです。

まとめ:顧客の生活に寄り添い、選ばれ続けるブランドになるために

広告依存や価格競争に悩むEC事業。その根本原因は、お客様の「買いたい」と思う決定的な瞬間に、あなたのブランドが想起されていないことにあります。

本稿で解説したCEP(カテゴリーエントリーポイント)戦略は、「〇〇なら、このお店」という「思考のショートカット」をお客様の記憶の中に築くアプローチです。

単に商品を売るのではなく、お客様の生活に寄り添い、特定のシーンで選ばれるパートナーとなること。それこそが、長期的な成長を実現する鍵なのです。

つきみ株式会社 https://tsukimi.ne.jp/

あわせて読みたい