2023年10月よりステルスマーケティングの規制が開始されました。本記事では、気になるステルスマーケティングの内容から実際に企業が行うべき対策内容を解説します。

規制内容の理解を深め、ぜひ健全なマーケティング活動につなげてください。

この記事の目次

まずステルスマーケティングとは?

インターネット上などで広告であることを明らかにせず口コミや感想を投稿し宣伝することを指します。主に「なりすまし型」と「利益提供型」の2種類に分けられます。

なりすまし型

事業者が第三者になりすまして、レビューサイトやSNSに意見を掲載するケースです。自社の製品・サービスに対する好意的な意見だけではなく、ライバル企業の評価を落とすような書き込みもこれにあたります。

利益提供型

芸能人やインフルエンサーなどの第三者が、事業者からの報酬を得ていること(=広告であること)を明示せずに、特定の企業や製品・サービスを高く評価することを指します。特に最近では、SNS上のPRで必要な「#PR」などの文言を表記しないもしくはわざと視認しにくいように表示するケースが問題視されています。

上記がステルスマーケティングとして挙げられますが、共通していることとして広告主による広告宣伝である旨を消費者に明示していない点です。以前の景品表示法では、ステルスマーケティングを規制する方法がない状況でした。

10月からの改正施行によりステマも規制対象に

そういった状況を受けて、2023年3月に消費者庁はステルスマーケティングを景品表示法(※)の不当表示として禁止行為に指定し、その運用基準を公表しました。この運用基準は、2023年10月から施行されています。

景品表示法は、過大な広告によって消費者が質の悪い商品やサービスを購入するのを防ぎ、消費者の自主的かつ合理的な購買行動を守ります。

景品表示法で定められた「不当表示」に該当した場合、事業者側の故意・過失に関わらず、法に基づいた措置命令が行われることがあります。

※正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」です。

ポイントは過去投稿や記事も対象に

2023年10月より規制が開始されましたが、今回の大きなポイントは過去の投稿や記事も対象になることです。規制開始以降の対策では遅く、なるべく早く過去分の精査も必要となります。

しかし、インフルエンサーや広告会社に依頼していた投稿や記事コンテンツの場合、自社だけで修正をかけることは難しく、依頼しようとしても関係が途絶えていればなおさらだと思います。

そういったコンテンツをそのままにしていると、広告主が「不当表示」の対象となるため、社内で何かしらの対策検討は必須であると考えます。

そもそも景品表示法の「不当表示」とは

ステマ規制から注目を集める景品表示法の「不当表示」とはどういったものが挙げられるのでしょうか?「不当表示」にあたる種類は下記の3つが挙げられます。

- 優良誤認表示

- 有利誤認表

- 内閣総理大臣が指定する不当表示

それぞれの不当表示に関して、下記で紹介していきます。

優良誤認表示

優良誤認表示とは、商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽って宣伝したりする行為が該当します。

表示例)

- 10万キロ以上走行した中古自動車に「3万5千キロ走行」と表示した場合

- 「この技術は日本で当社だけ」と表示しているが、実際は競争事業者でも同じ技術を使っていた場合

有利誤認表示

有利誤認表示とは、商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利であると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに、あたかも著しく安いかのように偽って宣伝したりする行為が該当します。取引条件とは、数量・アフターサービス・保証期間・支払条件などを指します。

表示例)

- 「優待旅行を特別価格5万円で提供」と表示しているが、実際は通常価格と変わらない場合

- 「他社商品の1.5倍の量」と表示しているが、実際は他社商品と同程度の内容量しかない場合

内閣総理大臣が指定する不当表示

上記以外で、一般消費者が誤認するおそれがあるとして内閣総理大臣が指定する6つの表示があります。

- 無果汁の清涼飲料水等についての表示

- 商品の原産国に関する不当な表示

- 消費者信用の融資費用に関する不当な表示

- 不動産のおとり広告に関する表示

- おとり広告に関する表示

- 有料老人ホームに関する不当な表示

参照:消費者庁「よくわかる景品表示法と公正競争規約パンフレット」

もし広告であれば景品表示法の「不当表示」で消費者が守られますが、ステルスマーケティングは広告の記載がないことでその対象にあたらず消費者保護ができないことも、今回のルール作りの要因になりました。

なんでいま注目をあつめたのか

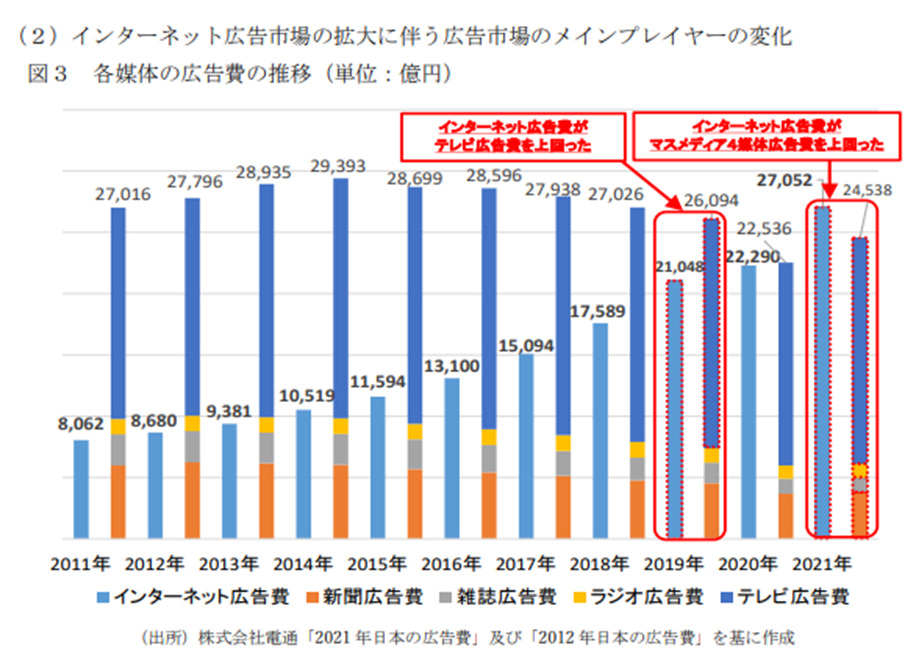

ステルスマーケティング規制の背景には、インターネット広告市場の拡大があります。消費者庁の「ステルスマーケティングに関する検討会(報告書)」によると、インターネット広告費は2011年時点で8,062億円でしたが、2021年には2兆7,052億円まで伸びています。

そのなかでも、SNSや動画共有サイトなどソーシャルメディア上で表示される広告が増加しており、ステルスマーケティングの問題が顕在化しました。

検討会の中ではインフルエンサーを含む消費者のステルスマーケティングの知識不足や規制などのルールがないことも要因として挙げられており、この状況から消費者が被害を受けるだけでなく、知らぬ間に加害者にもなりうる状況がリスクであるため対策を急がねばなりません。

いまからでも検討したい対策

ステルスマーケティング規制に対応するため、企業が実施できる対策は下記のようなものが挙げられます。

“企業が”取り組むべき対策

- マーケティングや広告に関する知識を社内で周知する

- インフルエンサーや従業員にステルスマーケティングが違法行為である旨を指導する

- 景品表示法に基づいて、社内での基準やガイドラインを規定しておく

- 景品表示法に違反していないか外部チェックを行う

社内ルールの規定に併せてもし第三者に依頼するときの注意するべきスタンスもあるとより高い防止効果を期待できます。

おわりに

さて、「ステマ規制」に関して触れてきましたが、皆さんの理解を深められることができましたでしょうか?正しく理解して健全なマーケティング活動につなげられたら幸いです。

しかし、なかには期変わりなどですぐに行動できずにお困りの企業担当者もいらっしゃるかと思います。弊社ではステマチェックを提供しており、インフルエンサー活用に際しての社内ルール作りだけでなく、アフィリエイトサイトやSNSなどでの過去の記事や投稿を見つけ、修正まで行っております。

相談も受け付けていますので、ご興味あればお気軽に弊社まで。

ステマチェックサービス:https://www.e-guardian.co.jp/service/ad/ad-patrol/stealth-marke/

その他サービスお問い合わせ先:https://www.e-guardian.co.jp/inquiry/service/

合わせて読みたい