2025年8月27日、再春館製薬所が「ドモホルンリンクル 楽天市場店」を開設しました。創業93年を迎える老舗企業が、国内最大級のECモールである楽天市場に初めて出店したことは、業界内でも大きな注目を集めています。

自社ECを中心に展開してきた同社が、なぜこのタイミングでモール出店に踏み切ったのか。本記事では、その背景にある市場変化と戦略的意図を分析し、D2Cブランドがどのようにモール展開を取り入れるべきかを専門的な視点から解説します。

再春館製薬所の企業概要

熊本発・通信販売の草分け的存在

再春館製薬所は1932年、熊本県益城町で創業しました。自社工場を持ち、基礎化粧品や漢方薬を自社生産・販売してきた同社は、日本におけるD2C(Direct to Consumer=メーカー直販)モデルの草分け的存在です。

再春館製薬所の本社は熊本空港近郊にあり、約900名の従業員を抱えています。創業以来、地方から全国へ通信販売で商品を届けてきた「地方発全国ブランド」の代表格といえるでしょう。製造から物流、顧客対応、マーケティングまでを一貫して内製化しており、この垂直統合型の体制が同社の大きな強みです。

1974年に誕生した「ドモホルンリンクル」は、通信販売専業ブランドとして確固たる地位を築きました。電話カウンセリングによる丁寧な接客、リピート購入を支えるCRM体制、そして“人が人に寄り添う”というブランド哲学。これらを通じて、単なる化粧品販売ではなく「体験型スキンケア」という新たな市場価値を生み出してきました。

ドモホルンリンクルに見るブランド哲学

ドモホルンリンクルのブランドメッセージは、一貫して「年齢を重ねる肌に寄り添う」です。テレビCMや電話応対を通じ、顧客一人ひとりの悩みに丁寧に寄り添う姿勢は、単なる販売手法ではなく企業文化そのものとして根付いています。こうした“人中心のD2C”こそが、再春館製薬所を唯一無二の存在にしてきました。

コロナ後の通販市場と再春館製薬所の転換点

コロナ禍を経て通販市場全体が大きく拡大した一方で、近年は市場の成熟化や顧客の購買行動の多様化が進んでいます。

特にスマートフォン世代を中心に、モールやSNS、動画を通じた「比較購買」が一般的になり、ブランドとの接点づくりのあり方が変化しています。

こうした環境下において、再春館製薬所も既存顧客との関係深化(CRM強化)に加え、新たな世代へのブランド認知拡大が求められる局面にあります。自社通販という強みを維持しながらも、新たな販路を模索する姿勢は、変化に適応するブランドの柔軟性を示しています。

背景には、通販市場全体の成熟化と、若年層の購買行動の変化が挙げられるでしょう。スマートフォン世代では、カタログ的な購買よりも、モールやSNS、動画などでの比較購買が主流になりました。再春館製薬所にとって、既存顧客へのCRM強化だけでなく、新しい世代への接点拡大が急務となっていたのです。

事業構造の変化とチャネル多角化の意義

主力製品の多くが基礎化粧品である同社は、長年にわたり「品質と信頼」を軸に成長してきました。

ただし、美容市場全体の競争が激化する中で、新規顧客獲得の難易度は上がっています。そうした状況下での楽天市場への出店は、ブランド価値を維持しながらも、より幅広い層との接点を生み出す戦略的な一歩といえるでしょう。

自社通販で培った顧客対応のきめ細やかさをモールでも体現できるかどうか。

その挑戦が、今後の再春館製薬所の新たな成長ストーリーを形づくる鍵になるはずです。

93年目の決断:なぜ今「楽天市場」へ出店したのか

Amazon、Yahoo!に続く3つ目のチャネル

再春館製薬所は2016年にAmazon、2022年にYahoo!ショッピング(以下、Yahoo!)へ参入し、今回の楽天市場出店が3つ目のモール展開となります。創業90年を超える企業としては慎重なペースですが、ブランド価値を守りながら販路を広げる堅実な戦略といえます。

出店の背景にある3つの狙い

今回の楽天出店には、

- ECモール経由の新規顧客開拓(指名検索ではなく比較検討層への露出)

- コロナ後の通販市場変化・若年層接点拡大

- チャネル多角化を狙った転換施策

という3つの目的があると考えられます。

特に楽天市場は40~50代女性の利用率が高く、ドモホルンリンクルのターゲット層と重なります。ブランドイメージを損なわずに新規層へリーチできる場として、楽天市場は理にかなった選択だったといえるでしょう。

楽天市場店のラインナップに見る戦略的意図

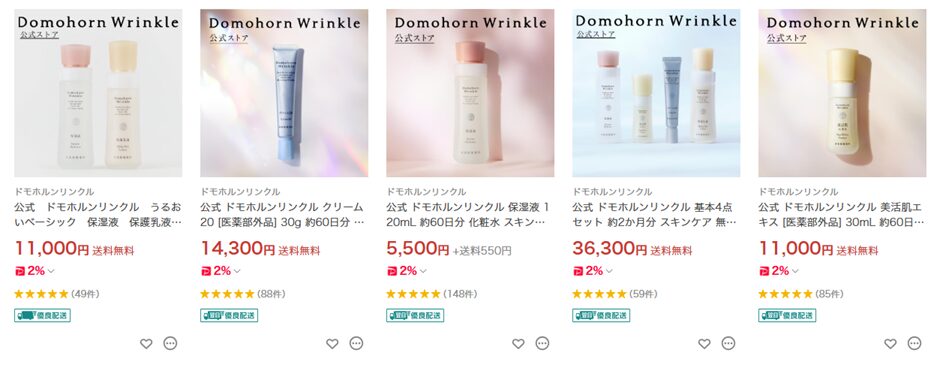

楽天市場店では、主力の「基本4点」セットを中心に展開しています。

AmazonやYahoo!で単品販売も行っているのに対し、楽天ではセット販売に限定しており、初回購入時のブランド体験を重視していることがわかります。これにより、価格競争を避けながら、顧客満足度とリピート率を高める狙いがあると考えられます。

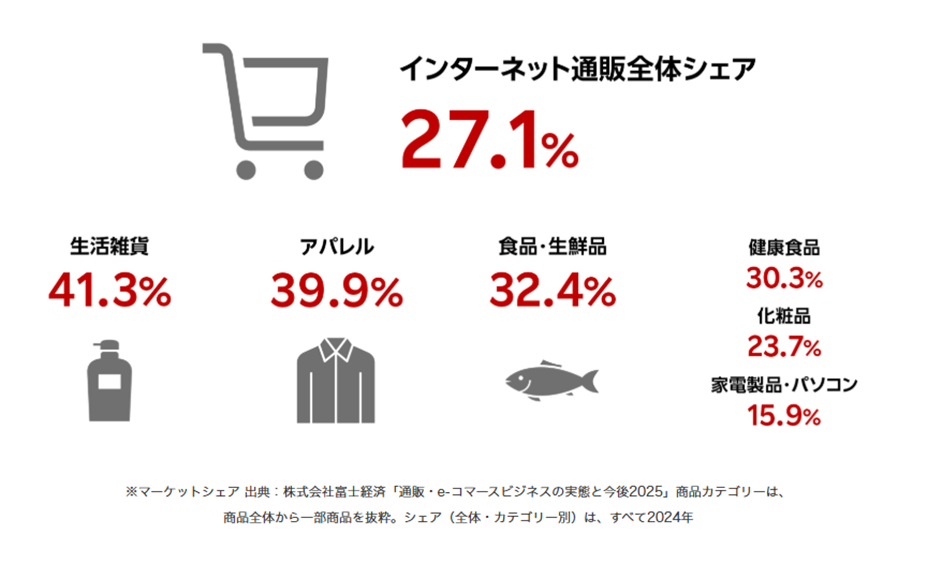

楽天市場における化粧品カテゴリの優位性

楽天市場の化粧品カテゴリは国内でも特に強く、シェアは約23.7%に達します。40~50代女性ユーザーが多く、ポイント施策も活発なため、ドモホルンリンクルのブランド文脈と非常に相性が良いといえます。出店順を「Amazon→Yahoo!→楽天」としたことで若年層から順に広げる戦略にも見えますが、楽天を先行させていればより多くの新規顧客を獲得できた可能性もあります。

自社ブランドが出店順を決める際の考え方

モールECと自社ECの違いを整理する

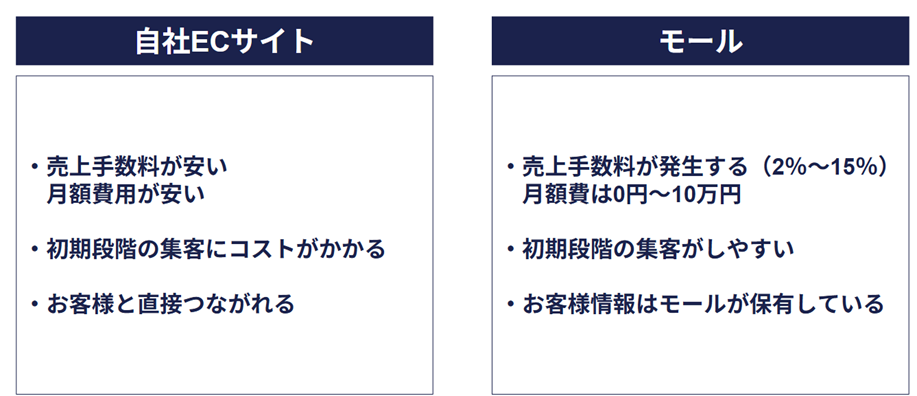

自社ECはブランドの世界観を自由に表現でき、CRM(顧客関係管理)やLTV(顧客生涯価値)の最大化に向いています。一方、モールECは集客力と露出の高さが魅力ですが、競争も激しく、価格訴求に引っ張られやすい面があります。両者の特性を理解し、戦略的に併用することが重要です。

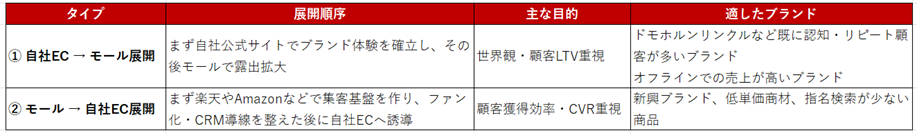

「自社EC→モール展開」と「モール→自社EC展開」の選択軸

認知度が高く既存顧客を抱えるブランドは「自社EC→モール展開」が向いています。ドモホルンリンクルのように信頼とリピートを基盤とするブランドはこの形が理想です。

一方、知名度が低い新興ブランドや低単価商材を扱う場合は、まずモールで集客基盤を築き、CRM導線を整えたうえで自社ECに誘導する「モール→自社EC展開」が効果的です。

市場環境の変化と広告コストの高騰がもたらす影響

近年、GoogleやMeta、動画広告など主要媒体のCPC(クリック単価)やCPA(獲得単価)は上昇を続けています。そのため、自社ECのみで販売を開始する新興ブランドは広告費の回収が難しく、採算が合わなくなるケースが増えています。まずはモールで販売データを蓄積し、顧客の反応を分析したうえでブランド体験を設計する流れが現実的です。

新興ブランドが取るべきマーケットイン型戦略

“マーケットイン”とは、市場のニーズから逆算して商品や販売方法を設計する手法です。自社発信の“プロダクトアウト”型に比べて初期リスクが低く、売上を早期に立ち上げやすい特徴があります。ただし、競合とのシェア争いが激しいため、中長期的には独自のブランドストーリー構築が欠かせません。

D2Cとモール展開の最適なバランスを探る

再春館製薬所の出店順から学ぶチャネル設計の示唆

再春館製薬所の事例は、成熟ブランドにおける「後発モール展開」の一つの事例です。既存顧客を維持しながら、新規層にブランドを広げる手段としてモールを活用する姿勢は、多くの企業にとって参考になるでしょう。

今後の展開予測と単品販売への期待

現時点では楽天市場店のレビュー数は少なく、主にセット販売が中心です。今後レビューが蓄積されることで、単品販売や限定キャンペーンなどの展開が進むと考えられます。モールSEOやポイント施策との連動により、既存層以外への拡大も見込まれます。

自社ブランドが取るべき中長期的アクション

新規ブランドの場合、短期的にはモールでの実績づくりを優先し、中期的には自社ECでのファン育成に移行する流れが望ましいです。再春館製薬所のように長年の顧客資産を持つ企業であっても、時代の変化に合わせたチャネル再設計は避けて通れません。

今回の楽天市場出店は、単なる販路拡大ではなく、「顧客接点の再構築」に向けた戦略的な一歩といえます。D2Cとモールの境界があいまいになりつつある今、どのチャネルから顧客と出会うかが、ブランドの未来を決定づける時代に入っています。

あわせて読みたい