皆さんこんにちは。コマースにまつわるあれこれを紹介するPodcast「コマースわいわいワイド」を配信している井谷です。本コラムでは、これまでの配信で好評だったテーマをダイジェストでご紹介していきます。

今回は、EC事業者ならば他人事ではいられない「配送料」のお話です。政府は2023年6月2日、物流の「2024年問題」対策の政策パッケージを公表し、運送業者が適正な運賃を受け取れない要因に「送料無料」の表示があるとして見直しに取り組む方針を打ち出しました。

参考:「送料無料」表示見直し 運賃適正化へ、消費者理解が課題(JIJI.COM)

事業者やユーザーが配送料の問題に直面している一方で、もはやECなしでは売買が立ち行かなくなってきているという現状もあります。例えば、出版文化産業振興財団の調査によると、書店が一つもない自治体が昨年9月時点で全国の26.2%にのぼるということが明らかになっています。

参考:書店ゼロ自治体、全国で26% ネットでの無料配送規制の議論も(朝日新聞デジタル)

「本屋がなければネットで買えばいいじゃない」の世界なのですが、ネットで買うと支払う必要のある配送料がさらに高くなるという状態。でも、そもそもなぜこんなに配送料が上がっているのでしょうか?

値上げに踏み切る供給側の事情

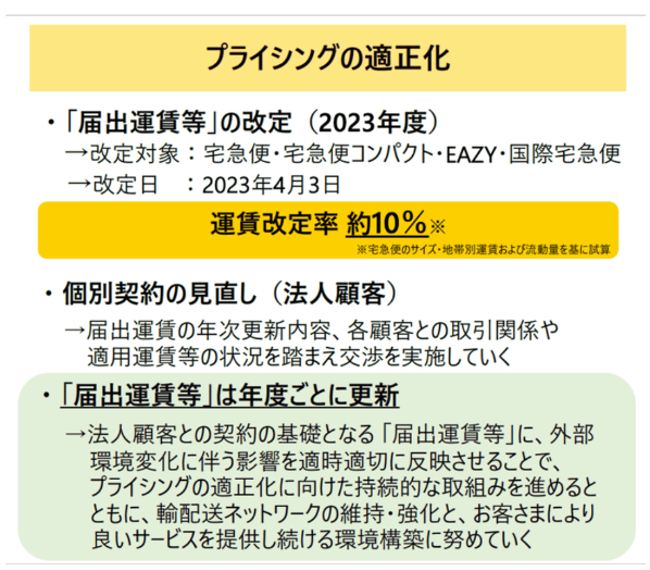

ヤマト運輸のIRを見ると、今回の値上げのインパクト(運賃改定率)は10%程度のようです。種別ごとの値上げ率で見ると小口は6~7%の上昇で、大口はなんと30~50%!平均した改定率が約10%ということは、売上に対する割合は小口取引が多いということになります。

※今回は企業の比較が焦点ではないため、ヤマト運輸に絞って説明します。

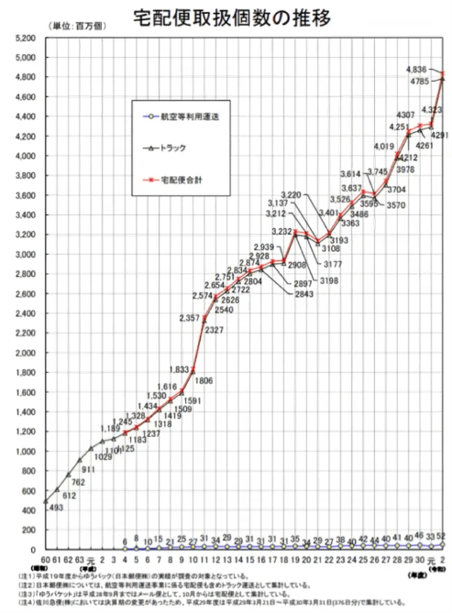

次に、国土交通省のデータを見てみましょう。「令和2年度 宅急便(トラック)取扱個数」のグラフによれば、2020(令和2)年度の宅配便取扱個数は48億3,647万個で、前年の5億1,298万個より11.9%の増加となっています。翌2021年もヤマトのIRを見る限りでは引き続き増加傾向なので、小口の宅配便はこの10年で明らかに急増しており、コロナによるECの一般化がそれに拍車をかけているとみて取れます。

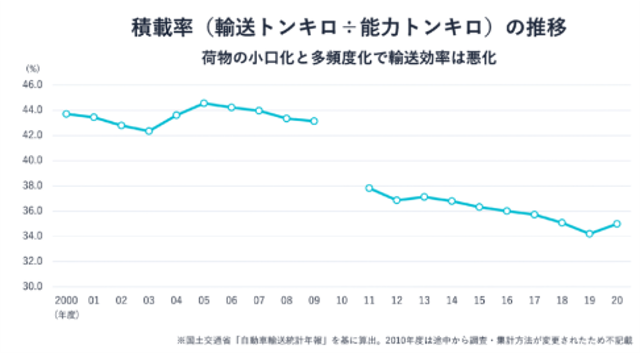

一方で、トラックの積載率は年々下がっています。以下はフルカイテン社が先の国交省のレポートから算出した積載率(輸送トンキロ÷能力トンキロ)の推移ですが、これを見ても積載率が下がり、輸送効率が悪化しているのがわかります。

輸送効率が下がれば、物流に関わる産業の労働時間が有効に活用されない状態になり、人件費やガソリン代などが余分にかかります。ECの一般化によって大型輸送ではなく小口輸送が増え、かつ配送は高頻度化することで「空気を運んでいる」状態になっているのです。

配送料高騰の要因はどこにあるのか

配送料高騰の要因を紐解くために、一つずつ因数分解してみたいと思います。まず、物流に関わるコストを分類すると、以下の3つに分かれます。

- 輸送費(全体の約50~60%)

- 保管費(メーカーや卸は20%、小売で3~4%)

- その他(荷役費、管理費など20~30%)

この中で最も大きいのはどの業種でも総じて輸送費で、全体の50〜60%を占めています。

次に、輸送費をさらに分類してみます。

- 運賃

- 車両費

- 燃料費

- 交通費(高速料金費)

- 駐車料金/駐車場費用

- 人件費

中でも近年大幅に高騰しているのが燃料費であり、連動するように人件費、外注の場合は運賃も上昇し続けています。

燃料費の大部分であるガソリンは、元をたどると石油(原油)です。原油はあらゆる生産の源であり、ガソリンだけでなくLPガスや灯油にもなるため、それらを経由して行われるすべての生産活動のコストが連動して上昇します。また、石炭や天然ガスの価格の高騰にともなって原油の需要が増えたことも価格を押し上げる要因になっています。

運賃と人件費は、運送業に関わる人的リソースを外部と内部のどちらで調達するかの違いです(内部なら人件費、外部なら運賃)。

国内の貨物輸送量はメーカーが生産拠点を海外に移してきたことで年々緩やかな減少傾向にあるのに対し、宅配便の取扱個数は前述の通り増加し続けており、これが積載率の低下とラストワンマイルの増加につながっています。

ラストワンマイルを自社ですべて賄うのが厳しいので外部委託する割合が増えていますが、外部委託もコスト構造は結局同じなので値上げが必要になります(特に個人利用は価格テーブルが決まっているので適時調整が難しく、原価の上昇が直接的に利益に影響してしまうため一斉に上げる必要がある)。

また、運送は構造的に拘束時間が長くなってしまうことから、遅れていたドライバーの時間外労働の上限設定(年960時間/月平均80時間)も、2024年4月より必須となります。運送事業者が運送効率の悪さをドライバーの長時間労働によってカバーできなくなることがわかっているため、来年あたりにはもう一段階値上げが行われるのではないかと予想しちゃいますね。

人材が確保しにくいのに加え、ラストワンマイルは自動化で置き換えにくいので、アプリでの通知や宅配ボックス支援、コンビニ受け取りなどさまざまな施策で運送効率を少しでも上げようと、宅配事業者は努力をしているわけです。

ECとリアル店舗のバランスで物流にも改善が起こるか

今回は「配送料、高い高いっていうけど、なんでそんなに上がるんだ?」という疑問を因数分解してきました。現状を打破する画期的な対応策はこれだ!!と言えるものは残念ながらないのですが、仕組みを理解しておけば納得感を持って値上げを承諾できるかもしれません。

ちなみに、フランスではこんな対策が取られているようです。以下は、帝京大学が運営する「design stories」の記事の引用です。要は、本をオンライン注文するときに送料をかけることで町場の本屋さんでの購買を促進させるための法律が施行されたよという話です。

4月6日に発表されたのは、「35ユーロ未満の書籍をオンラインで注文する場合、送料を最低3ユーロ(約420円)に設定する」というもの。

パリ最新情報「町の本屋さんを守るため、仏オンラインの書籍配送料が値上げされる」(designstories)

これによりアマゾンなどのネット通販会社は、“配送無料”という措置が今後取れなくなるという。

(中略)

オンライン書店や電子書籍の台頭により、世界では「町の本屋さん」がどんどん減っている。フランスでもそうした傾向はあって、近年ではアマゾンとフナック(Fnac、フランス最大のブックチェーン)の二つが、オンライン書籍販売のツートップであった。

(中略)

文化的産物としての「町の本屋さん」を守ることは、フランス政府の優先事項でもあった。事実、現在のフランスには約3,500の独立系書店が存在しており、本全体の売り上げでは「2冊に1冊」の割合で、本屋から直接販売が行われているという。オンラインショッピングが主流の現代にあって、フランスのこうした状況は世界でもトップクラスなのだそうだ。

新送料が設定されるにあたっては、オンライン小売業者からの反発がもちろんあった。なお今回、仏アマゾン側は「インフレを助長させる」として、3ユーロではなく1.49ユーロの送料にすることを要望していた。一方の書店側はさらに高い4.5ユーロをネット業者に要求。よってフランス政府は両者の中間を取ったということになる。

ここで冒頭の話に戻りますが、日本でも書店業界が自民党の議員連盟に支援を求め、ネット書店の送料無料に対する規制や図書館の新刊本貸し出しのルール作りなどが検討されています。

本の話でいえば、本屋がなくなるのと本が読まれなくなっているのは必ずしも相関しませんし、電子書籍の普及だけではなく地方の人口減少などたくさんの要因があり、一概に「ECの普及→リアル店舗の淘汰」という単純な図式ではないことはおさえていく必要があると思います。

難しい問題ではありますが、一方で、もし実現すれば店舗とECのバランスが取れ、ひいては物流にも良い影響を与えるかもしれません。どういう動きになるのか注目していきたいと思います!

【コマースわいわいワイド】

https://waiwaiwide.com/

合わせて読みたい