この記事の目次

コロナ禍で増えたECサイト!EC売上に寄与したアプリの特徴とは

2020年の春に発令された緊急事態宣言は、店舗を抱える多くの小売業に大きなダメージを与えるものでした。

その補填となるチャネルとして期待されたのがECです。

実際に、この時期にECを開始した企業・店舗はかなり多く、STORES ネットショップやBASEのような初期投資を抑えてスタートできるサービスはかなりの人気を得ていました。

しかしECが伸びたといっても売上全体から見た比率は、高くても30%程度、ECが上手くいっているといわれる企業でも10%程度に留まっているところが多いです。

店舗での売上が大半を占める小売業がこの時期に受けたダメージは計り知れないものがあります。取扱商品が必需品ではないアパレルや雑貨などの業種はなおさらでしょう。

こういった状況下で、アプリ利用のデータにも大きな変化が見られました。

上図からもわかるように、アプリ利用者数の値も平均20%減と大きく落ち込みましたが、特に会員証・ポイントカードなど、店舗で利用することがメインの画面へのアクセスは緊急事態宣言の前後で一気に半分以下に。

反面、ECへのアクセスは最大で55%増という結果が出ていました。

そんな中、アパレル業界のアプリにはこの期間のアクティブ率やECサイトの利用を一気に高め、店舗売上の減少分の補填とまでは至りませんが、大幅にEC売上を伸ばしていたアプリがありました。

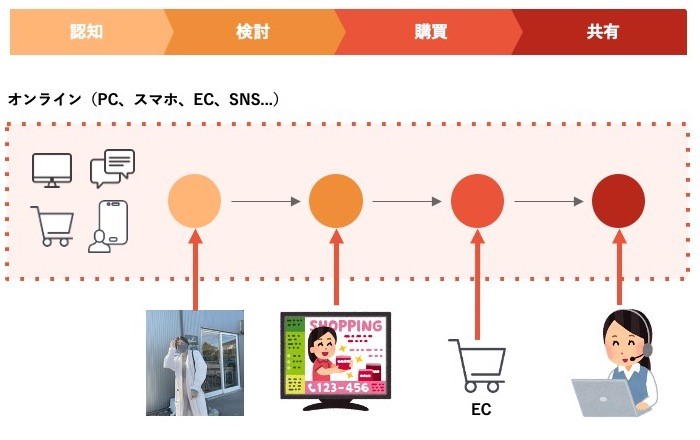

その1つが ”スタッフのコーデ投稿を日常的に配信していたアプリ”

もう1つは、”オンラインでの接客・動画配信にいち早く取り組み始めたアプリ” です。

大切なのは「見てるだけでも楽しいアプリ」かどうか

”スタッフのコーデ投稿を日常的に配信していたアプリ”

”オンラインでの接客・動画配信にいち早く取り組み始めたアプリ”

これらのアプリが利用率を伸ばし、結果的にEC売上を伸ばすことにも成功したのは、”購買時以外”の顧客接点・サービスをアプリで提供できていたからではないでしょうか。

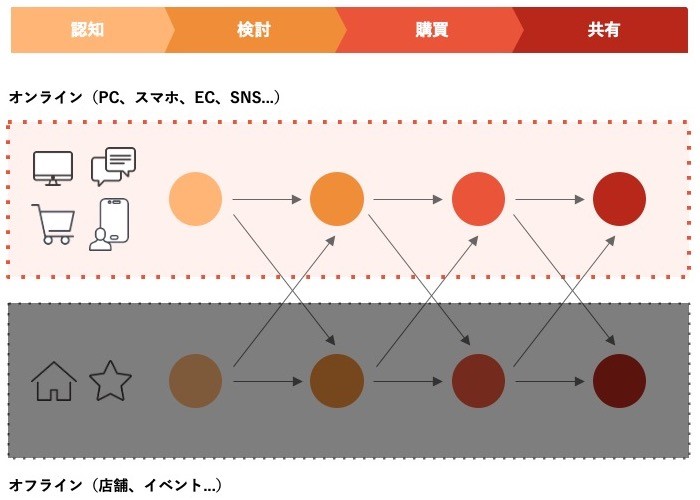

この図は、お客様の購買行動を認知・検討などフェーズごとに分けて整理したとき、オンライン・オフラインの接点をユーザーが行き来しているというOMOでおなじみの図です。

これが緊急事態宣言下ではオフラインの顧客接点が0になってしまい(黒塗り部分) 、半ば強制的にオンラインだけになってしまいました。

オンラインとオフラインが共存しているときは、例えば検討フェーズでのオンラインの顧客接点が弱かったとしても、オフラインでカバーできているのでなんとかなっているケースは多くありました。

しかしオフラインの接点が全くなくなってしまうと、オンラインで接点を持たない限り、顧客体験は途切れてしまい、次のフェーズに進んでもらうことが非常に難しくなります。

そのため、オンラインで幅広く、お客様のあらゆるフェーズに応じたサービスを提供できているか、それが重要になってくるのです。

そして、アプリによってお得意様・リピーターと呼ばれる方とのつながりを深められたかどうか、この点が大きな違いとなったのではと感じています。

また、コロナ禍が収束して店舗にお客様も戻ってきましたが、一度オンラインでのサービスを体験したことで「このサービスはオンラインでも十分」と考えるお客様が増加しました。

その結果、オンラインの顧客接点で提供しているサービスが不十分だと、顧客満足度が著しく損なわれかねない状況が生まれてきています。

特に、「購買」のタイミング以外でアクセスする機会のないECサイトやアプリは、他のブランドにいつの間にかスイッチされていることに気付くことすらできず、原因もわからぬまま数値を落としていくことになるかもしれません。

今回例に挙げているアパレル業界の場合、コンビニやスーパーマーケットとは違い年間の購入回数が限られます。少なくとも毎週欠かさず買い物をしてもらえる業種ではありません。この状況で、毎日のようにセールや購買促進のプッシュ通知などを送りつける手法はどう考えてもスジがよくありません。そもそもこの業種では購買フェーズに向けた施策だけでは不十分で、認知・検討フェーズにあるお客様向けの施策を用意しておくことは必須だったということも背景にあります。

このとき考えなくてはいけないのは、1年を通してほとんどの期間は買う気がない、買うタイミングを迎えていない認知・検討フェーズのお客様に対して、それでもアプリを開いてもらう動機はなにか、お客様とつながり続けられるものはなにか、という点です。

その答えの1つとなっていたのが、スタッフのコーディネート投稿やオンライン接客や動画配信だったのではないでしょうか。

「スタッフコーディネートコンテンツ」の導入ポイント

コロナ禍で大きな成果を挙げていたアパレルアプリのスタッフコーデ投稿ですが、導入にあたってはどんなポイントがあるでしょうか。

まずInstagramやTikTokへのコーデ投稿との違いは意識しておく必要があるかもしれません。InstagramはECサイトへの導線確保が可能ですが、TikTokの場合は直接購買につなげるには導線が薄いですし、いずれも認知度の向上や集客の目的が強くなります。

これらのSNSへのコーデ投稿と違い、アプリの場合はコーデを見て気になったアイテムをスムーズに購入できることが重要になってきます。直接的に売上につなげられるかどうか、がポイントです。

もちろんコーデ投稿はまだ買うタイミングを迎えていないお客様に、ブランドのことを常に想起してもらい、日常的にブランドの情報に触れ続けてもらうことが主目的で、決して購入を急かすものではありません。

しかし、コーデ投稿をきっかけにお客様にあらたな発見や気づきを得ていただき、その偶然の出会い(セレンディピティ)から衝動的な購入が生まれることもよくあります。

その際、いかにスムーズに、ストレスなく購入まで導いていけるかは極めて重要です。

まず、ポイントの1つめは、コーデ投稿に着用アイテムの紹介と、購入ページへのリンクをきちんと用意することです。

手間はかかりますが手を抜いてはいけないポイントです。

スタッフの方が接客の合間に行う投稿の際でもこれがスムーズにできるかどうか、コーデ投稿サービスを活用するのであればチェックすべきかもしれません。

ポイント2つめは、コーデから購入ページにアプリ内で遷移したときに、ログインを求められたりするなど、お客様の購買意欲を削ぐような作りになっていないかのチェックです。

アプリ内ブラウザを使ってECサイトを表示している場合に起こりがちですが、これはアプリ側で自動ログインの仕組みを作って対応すれば解決できる問題です。

この自動ログインの有無でEC売上が数倍変わった事例もあるくらいですので、妥協は避けるべきでしょう。

自動ログインについてはこちらの記事でも詳しく解説しています

https://note.com/saiyou_mgre/n/n6e4c787290ab

最後に3つめのポイントは、パーソナライズ機能です。

Instagramなどのサービス同様に、気になったスタッフをフォローしていつでもそのスタッフのコーデを見られるようにしたり、参考にしたいコーデをお気に入り登録できたり、いつでも見返すことができるような仕組みなど、ユーザーのニーズに寄り添った情報に素早くアクセスできるよう、アプリの使い勝手を良くしておく配慮は欠かせません。

コーデ投稿の場合、スタッフの性別と身長による絞り込み検索機能も非常によく使われます。

これは多くのコーデ投稿の中から自分が着たときのイメージがつきやすいものだけを集め、自分専用のおすすめコーデだけを表示するよう、アプリをカスタマイズしていると考えるとわかりやすいかもしれません。

このようなパーソナライズのニーズに寄り添った機能を提供できるかどうかも重要なポイントになってきます。

「スタッフコーディネートコンテンツ」の導入ポイント まとめ

- コーデ投稿の際は、着用アイテムの紹介と、購入ページへのリンクをきちんと用意する

- コーデコンテンツからアイテム購入ページにスムーズにアクセスできる設計にする

- スタッフやコーデの絞り込み検索やお気に入り登録機能など、パーソナライズ機能を充実させる

アプリプラットフォーム MGRe(メグリ) は、コーディネートコンテンツ導入にあたってのアプリ設計のご相談も受け付けています。

アプリにコーデコンテンツを導入したSPINNS様事例インタビュー記事もあわせてご参照ください。

https://mgre.jp/works/interview/i-client-22.html

合わせて読みたい