-e1676477196775.jpg)

リテールメディアとは一般的に「各小売媒体に設置された媒体」を指します。2022年頃より耳にすることが増えた言葉です。

店舗の商品ポスターなども広義でその中に入りますし、海外ではDtoCサイト上の広告枠、AmazonなどECモールの広告枠なども含めた意味として使われています。米国のリテールメディア市場は408億ドルに上り、広告メディアとして3番目に位置するほど巨大市場となっています(eMarketer「Retail Media Ad Spending Forecast」より)。

日本でも2026年には800億円を超える市場になると予測されています(CARTA HOLDINGS:2022年9月発表)。そして昨今リアルな小売店も、顧客会員データ、実購買データ、購買に至るまでの行動データに基づく広告配信ができるようになってきました。そのタッチポイントも、店頭のみならず、Web、アプリ、メルマガなど多様です。

デジタルメディアも2005年以降、いわゆるベタ貼りのバナー広告の掲載のみだけではなく、あらゆる技術を用いて配信の幅が急激に広がったようにリテールメディアも進化しつつあります。

リテールメディアの特徴

リテールメディアの特徴としては以下3点が挙げられます。

◎独自のデータが活用できる

顧客会員データ、実購買データ、購買に至るまでの行動データやアプリの利用ログなど、小売業者側が独自に収集、所有するデータ=ファーストパーティーデータを活用した、ターゲティングが可能です。広告のみならず、各種クーポンなどの発行も可能となります。

◎Recency(リセンシー)効果が高い

購買においては店舗レジ、ECカートなど最終的なアクションの場があります。その購買アクションにできるだけ近い(物理的場所、時間軸)消費者と接点が取れるため、より購買に繋げることが期待できます。

◎顧客への情報提供と合わせて収益を得られる

小売業者側からすると購買接点寸前、また次回来店のためにあらゆる情報を伝えることのできるツールであると同時に、そこに広告として出稿する企業がいた場合、媒体オーナーとして広告収益を得ることができます。もちろん、主なる収益の柱は商品が売れることですが、広告掲出スペースという物理的場所や、広告を配信する機会を設けることで、一定の広告費が入ることになります。そして、その広告により商品の売上に繋がることが証明できれば、広告費が企業側から捻出され、さらに広告収益が発生することになるでしょう。

まずは顧客とのコミュニケーションツールであることを前提に、店舗マネタイズにも寄与できるのがリテールメディアです。ただ、そのメディアの特性により、収益の仕組みが異なることはもちろん、広告商品を設計する上で重視するポイントも業種や商品により変わってきます。

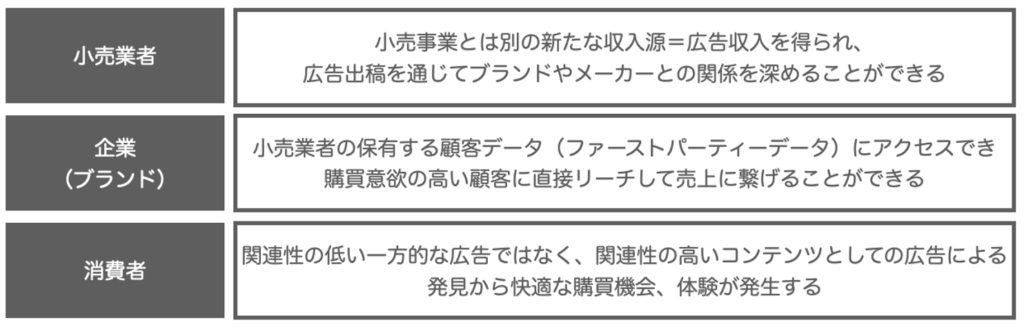

リテールメディアに関わる、それぞれの立場からメリットをまとめると以下のような形となります。

リテールメディアが注目される理由

デジタル広告の発展とともに、広告効果の可視化は飛躍的に進歩してきました。特にデジタル上で起こる各種コンバージョン(CV)の取得はもちろん、それが流入経路別、かつ顧客のユニーク情報とCVを紐付け、購買量や数を計測しながらLTV(Life Time Value)を測っていくことが通例となっています。

ただ、消費財領域においては多くのメーカー、ブランドは自社顧客を会員化できている直営店や、DtoCとして自社ECサイトを運用していない限り、自社の商品が消費者に買われたか否かという購買データを自社で持つことができていません。

持っていても全体の売上の中では僅かの企業や部署です。いまだに大部分の売上げは、小売店で発生(EC化率は10%以下:経済産業省、内閣府調べ)しているため、消費財メーカーにとってPDCAの基盤となる購買データは蓄積されているリテール(小売業者)側に依存せざるを得ません。

そして、実際にそのデータを活用し消費者に対して有効な施策とPDCAを実行できないと顧客の売上にも繋がりません。

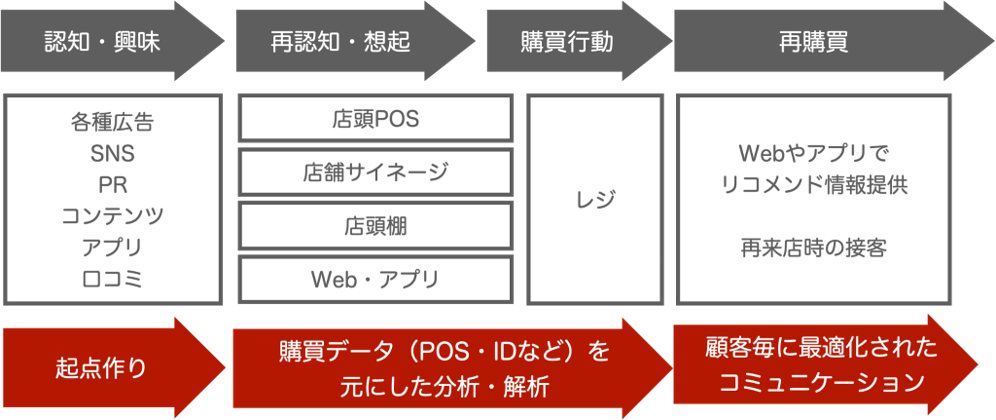

よって、リテールメディアを有効活用し、店頭はもちろんのこと、自社サイト、アプリやSNS、LINEやメールなど、あらゆる顧客コミュニケーション接点を構築し運用していくことが必要です。

マーケティングに幅と深さを持たせる上で、消費者一人一人の購買行動に基づいた適切なコミュニケーションを図ることが重要で、その結果「強い=売れる」ブランドが作られていくのです。リテールメディアは2023年現在、注目され環境が整えられている状況です。

日本市場の特性と課題

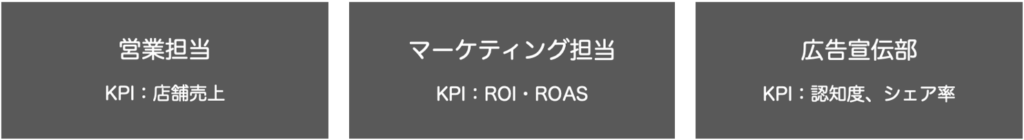

日本市場においては、広告主であるメーカーからのリテールメディアに対する予算は主にマーケティング費、広告宣伝費、販売促進費のいずれかから捻出され、施策への取り組みを行っている状況です(企業によって費用や管掌部署はそれぞれ)。

しかし、特定の小売事業のためだけにマーケティング費、広告宣伝費を活用することはいまだに多くなく、店舗営業管掌の販売促進費から支出されているケースが多くあります。

小売業者側から見ると販売促進費は小売事業に対して充当されているメーカー予算であり、仮にサイネージ広告に出稿したとしても余剰予算や、POSMからの単なる手法の置き換えになっているだけという認識に留まります。

一方、米国市場では、リテールメディア市場の55%の予算が新しい支出、つまりリテールメディアのために広告主から追加で獲得している予算となっています(McKinsey&Company調査)。その結果、市場全体が大きく牽引されたのではないかと考えられます。

リテールメディアといえば消費財メーカーが先行していますが、米国市場では他メーカーも積極的に予算を増やしています。McKinsey&Companyの調査では、2023年度は、消費財以外に、ラグジュアリーブランド、家電、美容、DIY関連、アパレルのメーカーにおいても大きく予算を伸ばしていくという予測がされています。

リテールメディアがマーケティングの進化を促す

これまでも消費財メーカーとリテール側が共同でマーケティング施策を実施することはありました。ただ「特定流通でどのように売上を上げていくか」という販促思考のメーカー営業やリテールの商品担当(バイヤー)と「長期的な視点も踏まえ認知を起点としてブランド力を上げ、全体の売上の最大化」思考のマーケティング部、広告宣伝部、さらに広告会社は、これまで積極的に連携をすることは多くありませんでした。

リテールメディアの進化をきっかけに、この販促と広告宣伝がシームレスに連携し、マーケティングを効率良く、仕組み化していくことが可能になっています。

サードパーティークッキー(3rd Party Cookie)廃止後も、リテールによるファーストパーティー(1st Party Cookie)データを活用すれば、精度の高いパーソナライズドコミュニケーションを実現することができます。

なお、リテールメディアでは広告と販売が同一環境で行われるため、ブランドは広告費を在庫保管単位(Stock Keeping Unit)にまで連動させることができ、パフォーマンスの測定も可能です。

サードパーティークッキーが規制されても、精度の高く、ローカライズドされた顧客コミュニケーションを図りたいというブランドのニーズに対し、リテールメディアはそれを実現することのできる数少ない代替手段の一つになりえるでしょう。

海外を始めとした先行的なマーケティングに取り組むブランドは、これまでのアナログ予算をリテールメディアに移行し始めています。このような変化により、パラダイムシフトが起こり、今後リテールメディアは単なるオプションではなく、マーケティング計画の中核を担うようになっていくと考えています。

現状ドラッグストアがリテールメディアに関する取り組みにおいては一歩進んでいます。家電量販店やスーパーマーケットでも同様の動きは加速していています。

まだ海外のような仕組みまでは数年かかると思いますが、まずはデータを集約する基盤であるカスタマー・データ・プラットフォーム(CDP:Customer Data Platform)を構築し、トップファネルから購買行動を分析、トラッキングを行う仕組みが作られ始めている状況です。

デジタルサイネージの可能性

冒頭のCARTA HOLDINGSの2022年の調査による、2026年におけるリテールメディア全体で800億円以上の市場規模のうち、その半数近くがデジタルサイネージである予測がされています(350億円以上)。

その背景には、各種マス広告やSNSから個々のトレンドが自動検知され、来店を促す動機となる情報に触れ、来店を促し、AIカメラ、モバイルID、POS、ID-POS、Beaconなどの技術を活用した、店頭サイネージへの広告やコンテンツ掲出、そこから棚への誘導、購買、購買後のコミュニケーションといった構想があるためです。

また看板やPOPは、紙・スチール ・ステンレス・ アルミ ・ 木材・合板・集成材といった素材で作られ、配送され、店舗に設置され、破棄されていきます。デジタルを活用することで、そのフローがなくなるだけでなく、任意のタイミングで顧客に適した情報の掲出が可能なため、リテールメディアの中でも導入しやすく、業務改善による効率化、コスト削減、環境保護の側面においても活用が増加すると見込んでいます。

上記のような理由で、デジタルサイネージが注目されているのです。弊社では運用型デジタルサイネージ広告を提供しております。少しでもご興味がある方はお気軽にご相談ください。

▼ お問い合わせはこちら

https://mads.co.jp/contact/

合わせて読みたい