2022年12月8日、プロ人材の経験・知見を複数の企業でシェアし、経営課題を解決するプロシェアリング事業を運営する株式会社サーキュレーションによるウェビナー「I-neが語るD2C成長の秘訣」が開催されました。

本ウェビナーには、ボタニカルライフスタイルブランド「BOTANIST」 やミニマル美容家電「SALONIA」などの人気ブランドを多数展開する株式会社I-neのオフライン展開を担ってきた杉元将二さんと、卸としてその展開を支援している株式会社大木の市川恭子さんが登壇。I-neの事例に基づき、D2Cブランドがオンラインからオフラインに展開して大きく成長するシェアを拡大するための鍵となる、卸との付き合い方について解説されました。本記事では、このウェビナーの要点を紹介します。

【登壇者】

杉元 将二さん

株式会社I-ne 執行役員

CULTURE BASE室長

市川 恭子さん

株式会社大木 執行役員

C&V事業部長

福田 悠さん

株式会社サーキュレーション 取締役

プロシェアリング本部長

この記事の目次

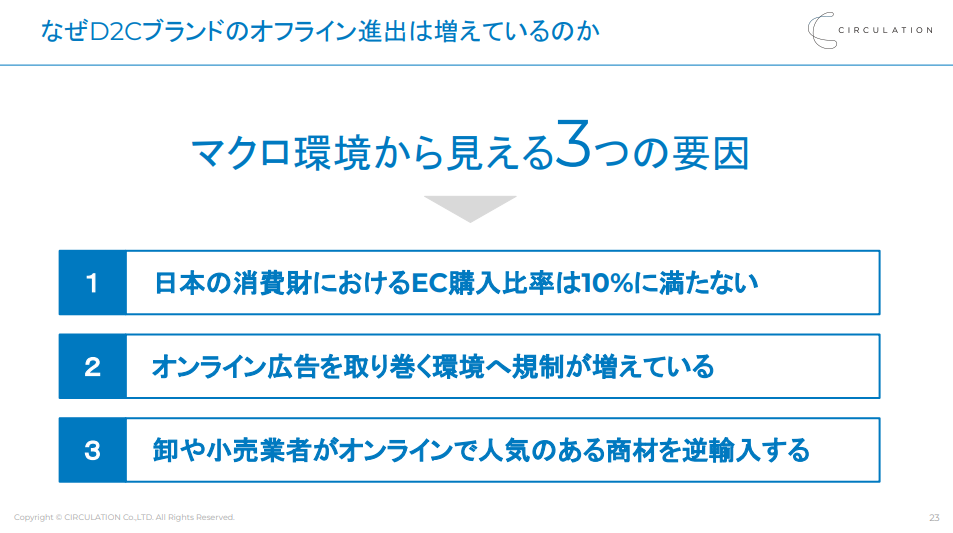

なぜD2Cブランドのオフライン進出は増えているのか

福田さん(サーキュレーション):ここ数年、ヘルスケアや食品などの分野でECを中心としたD2Cブランドの立ち上げが増えています。そして、オンラインから始まったブランドでも、OMO戦略によるオフラインを合わせたビジネス展開が、成長の過程で重要になっています。

日本の消費財におけるEC購入比率は、コロナ禍で多少伸びたとはいえ、いまだ10%にも満たない状態です。そのため、ビジネスを成長させるには、残りの90%以上を占めるリアル店舗での販売が重要になります。

また、オンライン広告に関する規制が年々厳しくなっており、CPAも上がり続けるなかで、従来と同じようなオンラインでの新規顧客獲得ができなくなっている状況もあります。

従来のオフライン展開では、店頭でのヒット商品が重視されていましたが、オンラインのデータを合わせることで、新たなヒット商品にもフォーカスできるようになっています。卸側からオンラインで調査を行い、メーカーに出店を依頼するケースも出てきているのです。

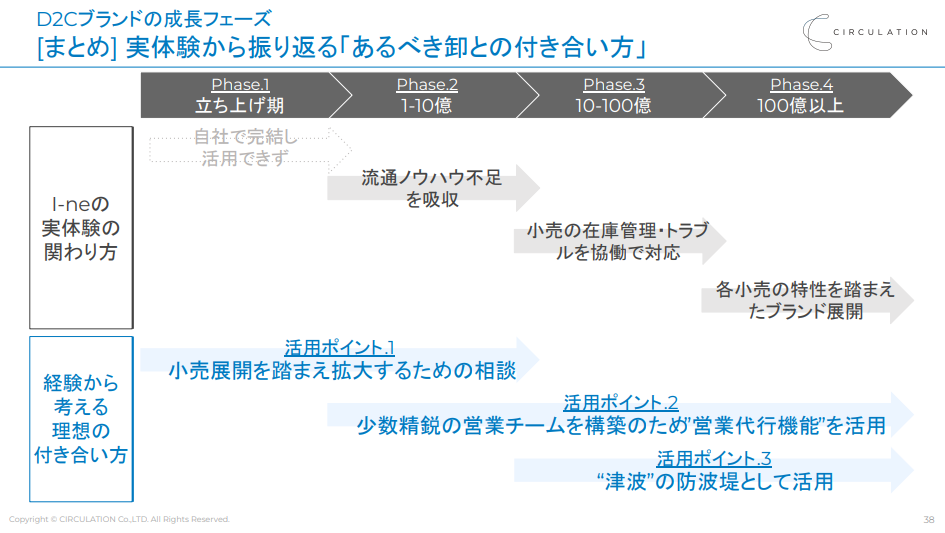

成長フェーズで見る、D2Cブランドと卸の関わり方

I-ne独自のブランドマネジメントシステム「IPTOS」

福田さん:I-neさんでは「IPTOS(イプトス)」という独自のブランドマネジメントシステムをお持ちです。これはどのような考え方なのでしょうか?

杉元さん(I-ne):IPOTSは「Idea」「Plan」「Test」「Online/Offline」「Scale」の頭文字を取ったものです。まず、アイデアにはいろいろな種があります。弊社では、全社の全方位からアイデアを出すカルチャーがあります。それらのアイデアからプランを立て、消費者調査やメーカーとしてやるべき検証を行うのです。

その上でローンチに進むとなると、オンライン・オフライン各社いずれかの販売チャネルをお持ちだと思いますが、弊社はオフラインの得意先も多くあるので、その一部でPDCAを回し、商品とチャネルの検証を行います。そこで行けると判断すれば、一気に拡販する仕組みです。

フェーズ1:立ち上げ期

福田さん:ブランドの立ち上げ期は、オフラインよりもオンラインを重視されていたのでしょうか?

杉元さん:BOTANIST以前にもさまざまなブランドがあったのですが、それまではオンラインが中心でした。限られた予算のなかで、ブランドの世界観を演出するためにLPやWeb広告など思いつく限りの施策を行い、PDCAを回してきたのです。一方で、オンラインで販売していた商品の一部をオフラインにも流通させる取り組みも行っていました。

フェーズ2:1~10億

福田さん:その後、I-neさんがオフラインで本格展開していくにあたり、大木さんが出会われるわけですが、きっかけは何だったのでしょうか?

市川さん(大木):卸として売れている商品にアプローチしていたなかで、I-neさんの商品を見つけ、お声がけさせていただきました。当時は、オフラインの店頭商品のパッケージなどから目立つ商品を見つけ出して、アプローチしていました。

福田さん:オンラインで実績が出ていたなかで、オフラインへの進出は自然な流れだったのでしょうか?

杉元さん:オンラインで売れたのでオフラインでという流れもありますが、そもそもオフラインで販売することを前提としていました。

福田さん:BOTANISTのオフラインでの本格展開当時、小売からネガティブな反応もあったそうですね。

杉元さん:シンプルな商品パッケージが「逆に目立たない」とはよく言われました。また、価格に対して「高い」という反応も多かったです。

福田さん:そういった小売の説得など、市川さんがサポートをされたそうですが、BOTANISTのどういった点が売れると考えられましたか?

市川さん:一番は斬新さです。ボタニカルというワードも当時はまだ浸透していなかったので、店頭で絶対に目立つだろうと自信もありました。

福田さん:これまでさまざまな商材を見てこられた実績、そしてその感覚や感性に基づく目利きも大きいと思います。オンラインで売れている実績も、卸としては評価されますか?

市川さん:オンラインで実績があることは、少なからずエンドユーザーに受け入れられているということなので、確実に後押しにはなります。

福田さん:杉元さんが直接説得できないところを、卸の立場で市川さんがサポートしていったということですよね。

市川さん:会社をあげてこの商品の販売に取り組んでいる意思を得意先に伝えることが大事だと考えています。

フェーズ3:10~100億

福田さん:BOTANISTが市場から注目されるようになり、10~100億円の大ヒットのフェーズに入ってからは、今度は在庫の確保や物流の面での大変さがあったかと思います。当時はどのような状況でしたか?

杉元さん:電話とメールが止まらない状況でした。当時は営業担当が2~3名だけで、自分も含め全国を飛び回っていました。

市川さん:卸としては、物流や在庫の調整は強みとする部分です。それでも、BOTANISTほどのヒットが長く続くことはなかなかないことで、欠品対応や生産調整など、苦労を共にしました。

福田さん:メーカーにとっては、想定以上のヒットによる欠品対応は、経験したことがないと難しいと思います。一方の卸は、さまざまなメーカーとの取引の歴史のなかでそういった経験やノウハウがあり、防波堤のような立ち位置になり得ることが、今回の事例からわかります。

杉元さん:当時は、営業だけでなく組織全体に影響が出て、問い合わせ対応で他の業務が止まるほどでした。

市川さん:BOTANISTの事例では、売れる喜びの反面、在庫調整に非常に時間がかかりました。そのなかで、情報を一元管理することで欠品を防ぎ、問い合わせ対応を効率化して、I-neさんに製造に専念いただけるように心がけていました。

フェーズ4:100億以上

福田さん:そんな苦労を経て、BOTANISTは今や累計販売数1.5億以上、ヘアケア市場メーカーシェア国内2位を獲得しています。BOTANISTに次いで誕生したブランド「YOLU(ヨル)」も約1年で累計販売数1,000万以上という売れ行きです。

再現性のあるブランドマネジメントシステムと、卸との関係を長期的に考えてブランドを展開していくところが、I-neさんの強さだと思います。

福田さん:ブランドのオフライン展開にあたり、フェーズが浅い段階ではそもそも流通ノウハウがない状態ですが、卸と協力することでそのノウハウが補われ、小売りへスムーズに展開できます。I-neさんの場合は営業部隊が少数精鋭だったこともあり、卸と協力することはオフライン展開における大きなポイントでした。また、何か問題が起こったときに、卸を通していることで防波堤のような機能を担っていただけることもあるのではないでしょうか。

I-neに学ぶ、成長の鍵となる卸と付き合う3つのメリット

メリット1:「見えないルール」に則って拡大するための相談ができる

福田さん:I-neはもともとオフライン展開前提のブランドを立ち上げていましたが、D2Cブランドのマーケティングはオンラインが中心であることが多く、オフラインという新しい市場に進出するときは、その市場を理解している卸と付き合うことが大切です。

市川さんが、D2Cブランドから相談を受けたときにアドバイスをすることが多いのはどのような点ですか?

市川さん:価格はメーカー側で決めることが多いですが、適正価格や売れ筋価格のアドバイスをすることはあります。また、オンラインで売れている商品でも、そのままの訴求やパッケージではオフラインの実績につながらないことも少なくありません。

たとえば、オンラインで使っているLPのどのような点を店頭のアテンションポップに集約すると良いかなど、オフラインで売れるためのアドバイスを行っています。あるいは、店頭では什器や帯ポップなどの販促物はマストです。メーカーさんの状況に応じて、そういったこともアドバイスさせていただきます。

福田さん:オンラインで売れている商材のオフライン展開の相談を受けて、店頭で売るためにパッケージを変更することもよくありますか?

市川さん:オンラインで認知されている商材のパッケージは変えにくいのですが、ポップで訴求すると効果的なポイントなどをアドバイスしています。

メリット2:少数精鋭の部隊で居続けられる

福田さん:オフライン展開により生じる欠品や問い合わせなどに、すべてメーカー側で対応することは難しいことも多いと思います。卸と協力することでそこに対応できますし、メーカーは商品開発やデザインなど本来の強みにリソースを集中できます。

杉元さん:弊社は特に、同規模の売上の企業と比べると営業が10分の1程度の少数部隊です。卸と協業することで営業工数も減らせますし、自社の強みにリソースを投下できるメリットがあります。

市川さん:卸の機能として、小売との接点や各企業の情報も多く持っています。そのため、メーカーさんの商談代行や、テーマ別のご提案なども可能です。

福田さん:在庫や流通の調整も卸の得意分野ですよね。

市川さん:どの時期にどのくらいの在庫を持てば良いのか、メーカーさんと情報を共有しつつ調整するようにしています。

メリット3:“津波”の防波堤になってもらえる

福田さん:“津波”の防波堤としての役割も期待されることが多いかと思います。

市川さん:クレームや質問、さまざまな課題に対して、トータルで卸としての提案ができるのはひとつの強みです。たとえば、店頭で商品をどう展開するかという棚割りは、卸主導で行うことが多いです。

福田さん:卸の歴史のなかで培われてきた機能に加え、D2Cが増えたことで、メーカーさんと協業してトータルで支援する流れができているようですね。

市川さん:そういった新しい機能を持って卸として活動していきたいです。

セミナーに関する質疑応答

質問 ①:BOTANISTは、シェア1位のメーカーよりも棚を大きくとっている印象があります。どのような手立てを講じられているのでしょうか?

杉元さん:そもそも、D2Cといわるメーカーのなかでも、営業組織の有無は大きな違いです。その上で、当たり前のことではあるのですが、棚割りのためにしっかりと商談を行うことが必要だと思います。

市川さん:小売にとってメリットがあれば、確実に店頭展開の構成比は上がっていきます。

質問 ②:オフラインでの立ち上げ期に取扱店舗の拡販を行うなかで、どのように目標を定めて進められましたか?

杉元さん:全国のドラッグストア2万店舗程度に対し8割程度展開したいという目標でスタートしました。取扱店舗の業態をしぼるかどうかは、ブランドによって異なります。ブランドごとに、どの程度の売上規模を目指すかが軸になり、どの店舗でどの業態でどの順番で……というふうに計画を立てます。

質問 ③:最初にオフラインに展開したときに「高い」という声があったとのことでしたが、値付けの変更は行いましたか?価格戦略においてオフラインとオンラインの違いがあれば教えてください。

杉元さん:BOTANISTは変更していません。そのブランドを、どのくらいの規模を目指すかで販売チャネルが変わりますし、どの業態でどこまでやるかで、価格を設定しています。

市川さん:同じブランドの価格をオンラインとオフラインとで変えるのは難しい状況です。オンラインの価格が高くなる場合は、付加価値をつけて多少コントロールすることはあります。

質問 ④:新製品が出るとそちらに注力しがちになりそうですが、BOTANISTの人気が継続するために気を付けたことはありますか?

杉元さん:それぞれのブランドに集中できる体制や組織づくりを行いました。また、価格以上の実感をもってリピートしていただけるような商品開発を最初から行っていました。

質問 ⑤:オフラインに進出する商品に求めることや、注目している点はありますか?

市川さん:売上や成長率、ユーザー数、CVRなどはあるほうが良いが、大事にしているのは、他社にない優位性や驚きポイントです。商品によってそれぞれなのですが、店頭に並んだときに、これなら買うなというポイントに注目します。

質問 ⑥:D2Cの10億の壁を乗り越えるために、どのような用意を行いましたか?

杉元さん:まさに今日のコンセプトですが、そもそも営業組織を構えることと、卸とお付き合いすることです。

質問 ⑦:アテンションポップの上手さはメーカーの力量次第でしょうか?

市川さん:そんなことはありません。そういったところをサポートするために、卸のコーディネーター機能があります。メーカー提案がそのままで良いものであればそれに越したことはありませんが、協業のなかでアドバイスを行いながら販促物の制作も行っています。

セミナーまとめ

杉元さん:メーカーにも卸にも小売にもそれぞれに人がいます。メーカー、卸、小売に関わる人が、これは売れると盛り上がる商品は売れます。その共同姿勢を作っていくことが大切です。

市川さん:人とプロダクト、それぞれの優位性を活かすことが大事だと考えています。大手メーカーばかりが売上を拡大していく時代ではないので、ゼロから始めて5年後、10年後にナンバーワンブランドが生まれる可能性もあります。卸としては、伴走させていただきながら、そういったブランド作りをサポートしていきたいです。

セミナーに参加してみて

D2Cによりメーカーのあり方に変化があるように、卸でも新たな挑戦をするメーカーを支えるべく、その機能の守備範囲を広げているのだと感じました。

今回のBOTANISTの例を見ても、いくらオンラインで実績があっても、オフラインに販路を広げることは、また別のノウハウが必要であることがわかります。店頭で目にとまりやすいパッケージや販促物、リアル店舗に対する訴求や在庫調整など、オンラインとは事情の異なる部分を補ってくれるのが卸という存在です。

一方で、オンラインからスタートすることで、消費者の需要がある実績を積み、さまざまなデータを蓄積できることはオフラインでの展開にも役立ちます。オンラインからオフラインへ、うまく展開をつないでいくことが、D2Cのブランドを大きく成長させるために重要なようです。

▼「プロシェアリング」について

https://circu.co.jp/service/

合わせて読みたい