15,000名のプロの経験・知見を複数の企業でシェアし、経営課題を解決するプロシェアリングサービスを運営する株式会社サーキュレーションが「コーセー『米肌』立ち上げ責任者が語る、D2C事業を成功させる3つのポイントとは?」というウェビナーを実施しました。

D2Cの先駆者として今なお最前線活躍している高橋さんに、D2C事業の成功に必要なポイントを解説していただきました。

当日参加できなかった方も多いと思いますので、コマースピック編集部で内容をまとめました。皆さんの参考になれば幸いです。

【登壇者】

株式会社TWELVE代表取締役

高橋洋介さん

コーセーにてEC専用ブランド立ち上げ実績を持つD2Cの先駆者。現在は株式会社 TWELVEでTOKYO COSMETICSというP2Cブランドの販売プラットフォームを運営し、インフルエンサーの商品プロデュースを支援している。

【ファシリテーター】

株式会社サーキュレーション

樋口達也さん

この記事の目次

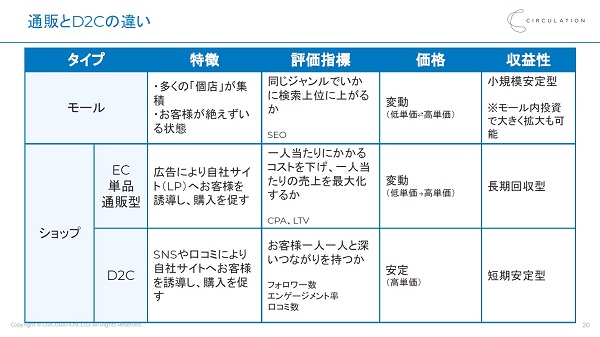

従来の販売モデルとD2Cの違いとは

従来のEC、通販などの手段とD2Cの違いは、評価指標です。ECであればCPA(獲得単価)を下げてLTV(顧客生涯価値)を最大化していく考え方が評価指標となっていますが、D2Cであれば、お客様とのつながりをどれだけ深く持つかということが鍵になるため、フォロワー数やエンゲージメント率や口コミ数が評価指標になっていると、高橋さんは話します。

また、今までECはあくまでひとつの販売手段でしたが、D2Cの台頭により、販売チャネルの主戦場がECなどオンライン上へと変わっているとのことです。

コーセーEC専用ブランド「米肌」立ち上げの系譜

株式会社コーセーにてエスプリークプレシャスやADDICTIONなど、新規ブランド開発を行っていた高橋さんが通販事業を始める以前は、通販というものが世間一般では「怪しいもの」というイメージが強かったそうです。

当時カタログ通販やテレビ通販のイメージが強かった通販でしたが、ネット通販が活発になり、通販そのもののイメージが切り替わることで、通販は「怪しいもの」から「最新の購買様式」というイメージに切り替わりました。EC事業を運営して上場する企業が現れ始めたこともイメージの改善を後押ししています。店頭販売と比べ、圧倒的な利益率の高さがあったことはコーセー社がEC市場に参入した理由になったと言えるでしょう。

コーセー社では、自社ならではの技術や商品開発力を持っていたものの、多くのブランドがあるため、中にはせっかくの高いパフォーマンスを持った商品でも埋もれてしまい、その価値をお客様に伝えきれていませんでした。そこで、通販事業の開始時は、一番強いシーズ(商品の素となる技術)である「潤い改善」を活用して商品開発を行われました。

全社的に、まだ当時は通販に対する警戒感や直販に対してのこだわりが強かったこともあり、高橋さんはどこの組織にも属さない「通販準備室」で、EC事業を推進していきました。その結果、2年目には年間目標を250%達成する売れ行きを収めたのです。

D2C事業の立ち上げ

元々実店舗では、同じフロアの化粧品を競合として捉え、売上を伸ばす施策を考えていましたが、ECで販売をする場合、オンライン上にある商品すべてが競合に変わってしまうため、綿密な販売計画が必要になってきます。実店舗と異なる点は、すべてを定量化できるため、正しい分析を行えるメリットが大きいと言えるでしょう。

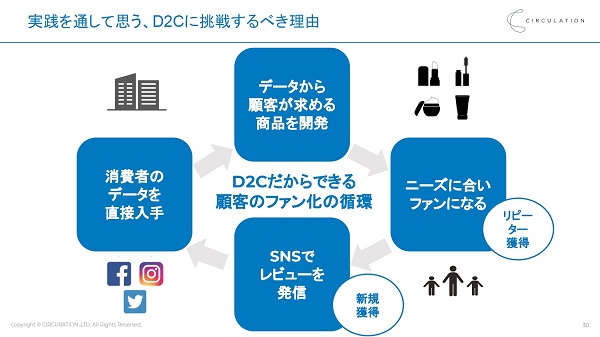

ECには、オンライン上で得られるデータに基づいて、お客様をブランドのファンにしやすいという強みがあります。D2C事業を立ち上げる際は、その環境の強みを活かすことが必須になります。

競合と差別化するにはどうしたら良いか

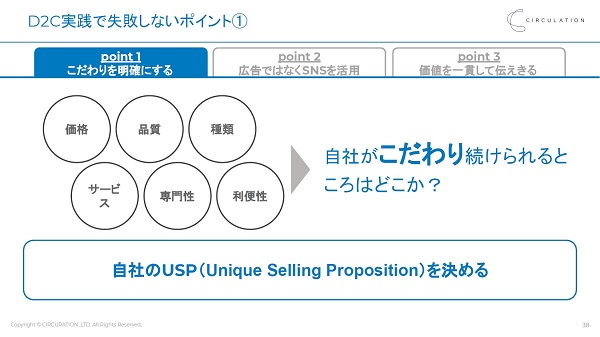

高橋さんが運営しているTOKYO COSMETICSでは、インフルエンサーが自分自身で商品のプロデュースを行います。だからこそ、インフルエンサーが大事にしている自分の世界観を崩さずに、こだわりある商品を具現化できるのが強みです。

「どのブランドやプロダクトであっても、見渡してみると、必ずどこかに光る強みやこだわりがある」と高橋さんは言います。そして、自社でそのこだわりを見つけられない場合、外部や第三者から意見を取り入れることで、お客様にとっては魅力的と感じられる新鮮なポイントを見つけられるかもしれない、と続けました。

高橋さんは「もし自社の商品のUSP(Unique Selling Proposition)がまだわからないということであれば、まずは社長とUSPを検討する会議を設定し、他社と差別化できる強みを探していくことが必要である」と考えています。

効果的な集客方法は何か

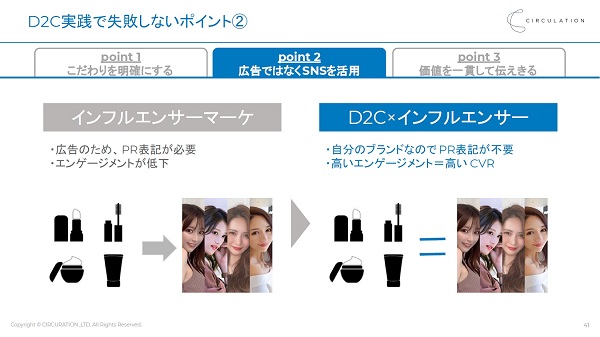

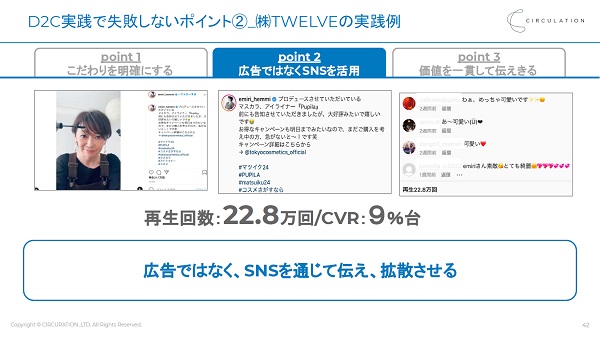

集客について、TOKYO COSMETICSは広告ではなくSNSでの集客に絞って活動をしています。

高橋さんが運営するTOKYO COSMETICSではインフルエンサーが商品プロデュースをした際に、インフルエンサーにお金を支払うことをしていません。売上に応じて支払いが発生するレベニューシェアという形を取っているので、インフルエンサーは売上が上がるよう、より強いこだわりを持って商品と向き合う必要が出てくるのです。

インフルエンサーは商品企画から販促まで行うため、高橋さんがインフルエンサーを選定する場合は下記の3点が重要であると考えています。

- 個人のプロデュース力がある人

- 自分のフォロワー層や特徴を理解している人

- ものづくりに想いと責任感がある人

商品企画を始めてから売上が出るまでインフルエンサーにはお金が入ってこないため、ものづくりへの想いや責任感が特に重要なのです。

インフルエンサーがメーカーや販売事業者から勧められた商品をただ紹介するのではなく、「自分の商品である」という自覚を持ち、ただのPRではなく、ブランドのこだわりを伝えていくことが高いエンゲージメントを築いていくと高橋さんは話します。

具体例として、辺見えみりさんの事例が取り上げられました。辺見えみりさんは38万人のフォロワーを抱えており、特に40代女性のフォロワーが多いようです。過去の調査から、土曜日の朝に動画を上げることで高いエンゲージメントを示す傾向がわかっていました。また、土曜日の朝の投稿であれば、土日を通して動画を閲覧してもらえることもあり、売上への影響が非常に大きいと高橋さんは話しています。

CVRについては、一般的なECサイトであれば1%、LP(ランディングページ)を活用する場合4%が平均的ですが、今回の辺見さんの事例では9%台を出しており、サイト自体の平均でも4%と高い水準になっています。動画を閲覧したお客様は、商品を購入しようというモチベーションを高く維持したままサイトへ流入するため、高いCVRを維持できているというのです。そして、商品購入後には、自然発生的にSNSへ購入した商品を投稿する循環ができているのは、辺見さんのこだわりがお客様に届いている証拠と言えるでしょう。

価値を一貫して伝えきるサイト構成

サイトを立ち上げる際は、システムにこだわりすぎるのではなく、まずは自社の商品やブランドにこだわりを見つけることが大事だと高橋さんは話します。今は、早く・安く・簡単にサイトを作れるシステムが増えているからこそ、自社の強み・こだわりをどのようにして伝え、どのようにしてサイト上に落とし込めばお客様へ届けられるか、考え抜いてからシステムの構成を作っていくのが良いようです。

さらに、Instagramで活躍している得あゆさんとmomoさんのプロデュース商品である「#anakiss」の事例を説明していただきました。商品名はInstagramで検索されやすいようにハッシュタグがついた名前にしています。それ以外に、サイトの世界観やパッケージ、同梱物までゴールドに統一している点は本ブランドのこだわりと言える点です。

お客様が商品を購入してから手元に届くまでの間が、商品の到着を楽しみにしている購買体験のピークといえます。期待値を損なわないように細部までこだわり抜いた結果、お客様が商品やブランドへのエンゲージメントを高く保てるので、リピートへとつながっていくということなのです。

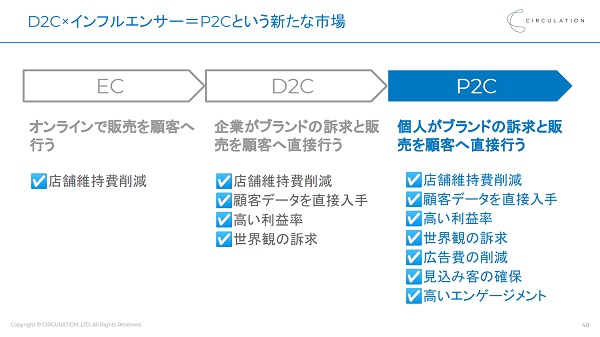

さいごに:D2Cの先にあるP2Cという新市場

従来のECでチェックされていたCPAの減少やLTVの向上といった機械的な運用から、ブランドの強みやこだわりを企業としてお客様へと直接つないでいくD2Cに販売のあり方が変わっているというのは目からうろこでした。高橋さんは、誰もが自分のブランドを持ちたいと思ったときに、自社の経験を活かしてP2C(Person to Consumer)の後押しができればと話しています。既に多くのファンを抱えているインフルエンサーであれば、影響力のある個人からファンへブランドの訴求を行うことで、広告で作られた販促よりも効果が得られることが今回の事例を通して感じられました。

ブランドの強みやこだわりを定義するために、外部のアドバイザリーを活用することも必要なときがあります。株式会社サーキュレーションは、「プロシェアリング」というサービスを提供しています。外部プロ人材の経験・知見を複数の企業でシェアし、あらゆる経営課題を解決する新しい人材活用モデルです。雇用でも派遣でもなく、プロジェクト単位で外部の専門性の高い「プロ人材」の知見・経験を活用できるので、外部アドバイザリーを必要とする場合は、活用を検討してみてもいいのではないでしょうか。

今回の他にも、サーキュレーションでは月4〜6本のプロ人材とのウェビナーを実施しています。興味のある方はチェックしてもいいかもしれません。

「プロシェアリング」について

https://circu.co.jp/service/

セミナー情報

https://circu.co.jp/pro-sharing/seminar/

合わせて読みたい