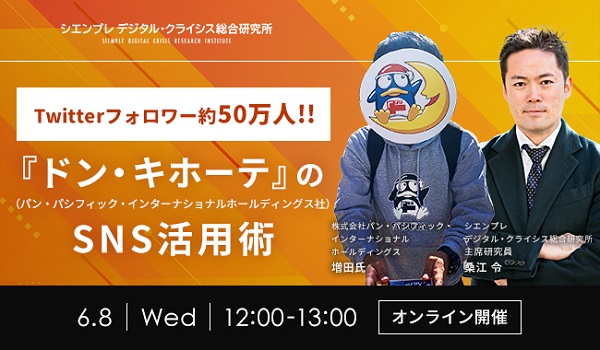

デジタル上で発生した危機や重大なトラブルを研究する、シエンプレ デジタル・クライシス総合研究所は、ランチタイムウェビナーを毎週水曜日12時に開催しています。本記事では、2022年6月8日に開催されたディスカウントストア「ドン・キホーテ」(株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)のSNS運用担当者である増田さんをゲストに招いたセミナーについて紹介します。本セミナーは、SNS運用に関する事前質問およびセミナー中に寄せられたし質問に増田さんが順次回答する形で進みました。

【登壇者】

増田さん

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

桑江 令さん

シエンプレ株式会社

シエンプレ デジタル・クライシス総合研究所 主席研究員

この記事の目次

ドン・キホーテにとってのSNSとは?

Q1:社内におけるSNSの位置づけについて教えてください。

増田さん:主に商品やサービスについての情報発信、販促に使用しています。その上で、もっとも重視しているのが、お客様とのコミュニケーションツールであるということです。

Q2:各SNSプラットフォームはどのように使い分けていますか?

増田さん:各プラットフォームの特徴に応じて、次のように使い分けています。

- Twitter:文字情報とリアルタイム性が特徴なので、情報拡散や、フォロワーとの即時的コミュニケーションを主な目的としています。

- Instagram:画像やハッシュタグ検索が中心のプラットフォームなので、コミュニケーションよりも商品の紹介や使用方法、使い心地などの情報発信を主な目的としています。20代前後の女性をターゲットに、主にコスメやヘルスケア商品の情報を発信しています。

- TikTok:ドン・キホーテの公式アカウントと、ドンペンというドン・キホーテのキャラクターのアカウントがあります。ドン・キホーテ公式アカウントでは、TikTok内で流行っているものを取り入れた動画を作成、投稿しています。ドンペンアカウントでは、ドンペンというキャラクターを広く知ってもらうためのブランディングを行っています。

- YouTube:社員ユーチューバーさとぺんを起用して、毎週金曜日に一本動画をアップしています。ドン・キホーテの裏側を紹介する動画など、お客様が普段見ることのない部分を紹介しています。

- Facebook:ユーザーの年齢層が高く、ビジネスパーソンが中心なので、広報的側面が強い、オフィシャルで真っすぐな情報を発信しています。

桑江さん:各媒体の目的設定はどのように行っていますか? 例えば、TikTokのような新しいプラットフォームが出てきたときに、それを使う判断をどのように行っていますか?

増田さん:企業として使う前に、プライベートで十分に使って使い方をリサーチした上で、上司に打診しています。

ドン・キホーテにおけるSNSの運用方針

Q3:SNS運用にあたり、特に心がけていることはありますか?

増田さん:SNS運用全体で、「スマホの中でもドン・キホーテを」というテーマを掲げています。SNSでの商品の口コミ投稿や情報検索を行うことが当たり前になる中、SNSでの露出を増やすことが、お客様の購買行動に大きな影響を及ぼすと考えています。SNSでの影響力=エンゲージメントを高めるほど、潜在的なお客様に情報が届くはずです。

桑江さん:ひとつのプラットフォームで露出を高めることに成功した取り組みが、他のプラットフォームでも成功した例はありますか?

増田さん:ドン・キホーテに関するポジティブな投稿をしていただいた方には、こちらから積極的にアプローチするということは、SNS運用全体で心がけています。これはもともとTwitterで始めたことを他のプラットフォームにも応用した形です。

Q4:フォロワーの反応をどのようにキャッチし、分析していますか?

増田さん:基本的にはエゴサーチです。ドン・キホーテに関するワードを30個くらい抽出して、引っかかる投稿を常に確認しています。そのなかでポジティブな投稿、ドン・キホーテに好意的な投稿があればこちらから声をかけています。一方、商品に関する様々なご意見については、カスタマーサポートという別部署が調査をして、場合によっては問題解決に向けてお客様にコンタクトを取ることもあります。

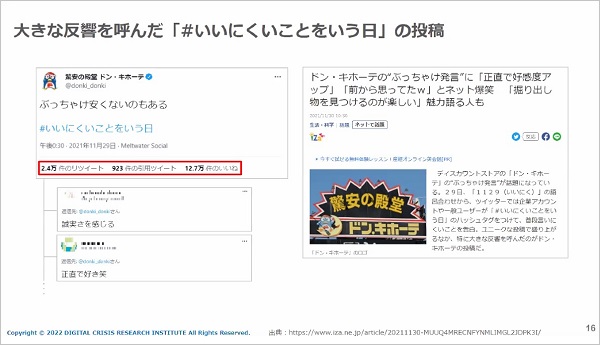

Q5:2021年は11月29日(#いいにくいことをいう日)の「ぶっちゃけ安くないのもある」という自虐ツイートがバズりましたが、この投稿が生まれた経緯について教えてください。

増田さん:トレンドはリアルタイムで確認しています。今回の件は自然発生的なものです。ドン・キホーテの売りは安さで、それがお客様にご支持いただいている点でもあります。ただ、SNSで調べると、「ドン・キホーテなのに高い」「他店のほうが安かった」というお声も見ることがあります。「驚安」を提供したいと思いながらも、どうしても他店より高いことがあるのも事実です。「いいにくいこと」を「あまり認めたくないけれど本当のところ」と解釈し、この投稿が浮かびました。

桑江さん:こういったトレンドに乗ることは炎上といったリスクもあると思うのですが、投稿までの審査やチェックのフローはどのようにされていますか?

増田さん:私ともう一人担当者がいて、私が考えたものをチェックしてもらってから投稿しています。投稿を迷うときは基本的には投稿しません。自分たちのことを語るのは問題ないと判断している一方で、他者や他の企業様など、自分たち以外のことを語るときは細心の注意を払っています。

SNSを運用するメリットと注意点

Q6:SNS運用を通じて感じた「ポジティブな側面」はなんですか?(メリット・成功事例・反響等)

増田さん:今までのメディアと異なる点は、即時的な双方向コミュニケーションが可能なことです。SNSはマスメディアとは異なり、数万人~数十万人に対して発信するミドルなメディアだと思っています。ただしそのコミュニケーション形態は、全く新しいものではなく、かつてあったけれど、今はもうないものだとも考えています。

例えるなら、ひと昔前、商店街の八百屋の店先にいた店主のような立ち位置です。店の前を通るお得意さまに野菜をすすめするだけでなく、あいさつや世間話など商売に関係ない話もする。そんなふうに普段から親しみを持ってもらい、近くにいる存在になれるのがSNSではないかと思います。

そして、そんなSNSだからこそできた取り組みが、カルビー公式アカウントさんとTwitter上で会話を重ねながら「ポテトチップスの新しい味」を作り上げ、発売に至った事例です。

店頭に商品が並んだとき、自分が取り組んできたことが実現したという喜びとともに、SNSをやっていて良かったと思いました。類似商品に比べて売上も大きく伸びました。

桑江さん:ユーザーからしても、公式同士のやり取りが見える状態で進んでいくので、商品ができあがる過程を見ることができて、愛着がわきますよね。印象に残っているお声はありますか?

増田さん:「もっとやってほしい」という応援の声や、発売日に「買ったよ」という声があり、嬉しかったです。

Q7:SNS運用を通じて感じた「ネガティブな側面」はなんですか?(デメリット・失敗事例・リスク等)

増田さん:SNSは情報拡散が早いので、ひとつの投稿で積み上げてきたものがすべて失われることも起こり得ます。そういったトラブルを事前に回避する対策とともに、起きてしまった後の対策にも備えています。それら2つの側面から対策を記載したSNS運用マニュアルは、SNS運用に関わるすべての従業員が熟読して、把握しています。また、トラブルが発生したときには即対応できるよう、事前にいくつかの投稿パターンを用意しておき、万が一なにかあったときはそれをアレンジしてすぐに対応ができるように備えています。

Q8:リスク対策方法や、投稿時に気をつけていることはありますか?

増田さん:SNSはさまざまな人が利用するメディアです。弊社では、1.年齢、2.性別、3.容姿、4.差別、5.政治、6.宗教、7.スポーツに関することは、センシティブなカテゴリとして注意を払い、なるべく投稿しないようにしています。情報発信にあたっては、情報を発信した人間の意図よりも、相手にどう伝わるかを配慮することが重要です。また、自分以外の担当者に確認を取ることで、自分では気がつかなかったことを指摘してもらえることもあります。

今後のSNS運用で取り組んでみたいこと

Q9:今後、特に新たに行いたいとお考えになっているファンとのコミュニケーションや企画はありますか?

増田さん:他の企業やフォロワーと一緒になってドン・キホーテを作り上げるというのがテーマです。カルビー公式アカウントさんとの事例のように、他の企業とのコラボレーションや、フォロワーに対してアンケートを実施して商品を開発するなど、商品完成までのストーリーを共有できるような企画に取り組みたいです。

実際に、弊社のオリジナル商品「情熱価格」シリーズは、PB(一般にプライベート・ブランドの略)を「ピープル・ブランド」と称し、「ダメ出しの殿堂」という特設サイトを設けています。そのサイトではお客様からのご意見を募り、一緒に商品を作り上げていくというコンセプトを打ち出しております。また、Twitter上では「#情熱的改善要求」のハッシュタグをつけたツイートで、ドン・キホーテの商品に対するご意見も募っています。

参加者からの質問とそれに対する回答

Q10:宣伝ツイートとコミュニケーションとしてのツイート等のバランスはどのように考えながら運用していますでしょうか?

増田さん:すべてに当てはまるかはわかりませんが、前提として、そのアカウントをどのようなアカウントにしたいかによって2パターンに分かれると考えています。ひとつ目は、売上に貢献する情報を集中的に発信する販促ツールとしてのアカウント。もうひとつは、中の人の個性を強調してコミュニケーションを重視するアカウントです。

前者の場合、キャンペーン情報の発信やTwitterでいち早く情報を公開するなど、ユーザーがフォローしておくと良いと思える情報を中心に発信します。大事なのは、フォロワーにとってそのアカウントがフォローするに足りる有用なアカウントであることで、フォロワーのフォローする理由を考えて、それに近い情報を発信します。この場合、コミュニケーションのための投稿は少なめでよく、むしろ不要になることもあります。

後者の場合、宣伝ツイートとコミュニケーションツイートの割合が3:7くらいだと理想的です。ドン・キホーテのアカウントはやや宣伝が多いのですが、この比率を理想としています。SNSはユーザー同士のコミュニケーションツールであり、企業アカウントはあくまでもお邪魔しているという立ち位置です。可能な限りコミュニケーションのためのツイートを多くして、宣伝ツイートの場合も一方的な発信ではなく、友人に説明するとしたらどうするかという感覚で情報を発信します。

Q11:運用し始めたばかりのアカウントをどう育てていけばいいのか。いつも商品やサービス紹介になってしまう。

増田さん:ひとつの考え方として、はじめはフォロワー増加に重きを置いた施策、次にエンゲージメント増加のための施策と、二段階で目標を設定します。フォロワー増加とエンゲージメント増加は両輪で、どちらも欠かせませんが、フォロワーが少ないと情報がなかなか届かないので、初期はフォロワー獲得のための施策を中心に行いながら、自社に関する投稿を検索して、それらに対してアクションしていくことも必要です。

なお、突然一般ユーザーに話しかけるのは難しいですし、かといって何を基準にアクションを起こせば良いかわからない場合、企業の公式アカウントに話しかけることをおすすめします。なかには企業のルールで返信できないアカウントもあるかもしれませんが、企業の公式アカウントは、一般アカウントに比べて背景がわかるので話しかけても予想外の問題は発生しにくい、つまりリスクが低いですし、そのアカウントのフォロワーに自社のアカウントを見てもらえるきっかけにもなります。また、キャンペーンもフォロワー増加のひとつの方法です。

Q12:誰かしらが意地悪なコメントをしてきてコメント欄の空気が悪くなるときがあります。どうしたら雰囲気のいいコメント欄やコメントのしやすい投稿やコミュニケーションが取れるでしょうか。

増田さん:各企業のリスク管理の方針によって対応が変わりますが、日頃から好意的なコミュニケーションが取れていると、ありがたいことに、何かあったときにフォロワーが助けてくれることがあります。

また、弊社では、極力議論に参加しないようにしています。なぜならSNSは、発信することの正しさを証明するディベートの場ではないと考えているからです。SNSのような匿名的でオープンな場で重要なのは、自分がどういう意図で発信したいかよりも、相手にどう伝わるかを配慮することです。正しいからといってそれが好意的に受け止められるとは限りません。

Q13:BtoB企業がSNS広報を実施するうえで、採用活動への効果が大きく出てきたのですが、今後、営業支援としての効果を得るためにどう取り組めばよいかなどあれば教えてもらいたいです。

増田さん:その企業が提供するサービスが何かによって取り組み方が異なります。ただ、BtoB企業であっても、一般ユーザーとのコミュニケーションは無駄ではありません。なぜなら、BtoBのサービスであっても導入を決定するのは人だからです。一般ユーザーといっても個々に複数の属性を持っているはずです。SNS上ではアニメ好きアカウントであったとしても、会社では人事部長で、システム導入の決定権がある人なんてことはありえます。

例えば人事システムをBtoBで販売している会社が、普段からコミュニケーションを取っていると、フォロワーの中にそんなアカウントの人物がいる可能性もありえます。そして、その企業が提供するサービスが必要になったとき、導入決定権のあるフォロワーが、いつもプライベートで会話している企業アカウントだからという理由で選んでもらえる可能性は十分にありえます。すごく小さなことかもしれませんが、最後の一押しが普段のコミュニケーションで形成されてくるのではないでしょうか。

Q14:社内の人からのSNS運用者に対しての「意味があるのか?」というような言葉への対応をどうすればいいでしょうか。

増田さん:企業の公式アカウントを運用するにあたっては、目標を立て、それに対するKPIを設定して、達成度合を報告できる状況にすることをおすすめします。

そしてもうひとつは、新規顧客を集めるのと、既にいる顧客のリピート率(LTV・ファン度)を上げる手法は異なるということです。SNSは前者ではなく主に後者のためのツールです。

例えるなら、プロ野球球団のマスコットのような立ち位置です。だから選手としてホームランを打てと言われてもできません。集客機能として選手目線しか持たない方には意味がないと思われがちですが、SNSは選手とは異なる次元で集客に貢献しているのです。

そのため目立ちにくいかもしれませんが、選手の成績が悪いときに効いてくるもうひとつの手法なのだと思っています。

セミナーに参加してみて

フォロワー約50万人のアカウントを運用する担当者の現場のリアルな話を聞くことができました。特に、「自分がどういう意図で発信したいかよりも、相手にどう伝わるかを配慮すること」という言葉には重みがあります。これは、SNSのみならず、インターネット上のさまざまな情報発信に当てはまるのではないでしょうか。

SNS運用に関しては、フォロワーを増やしたりエンゲージメントを高めたりするためのコツはあっても、近道はないという印象を受けます。まずはどのようなアカウント運営をしたいのか明確にした上で、目標とKPIに向かって日々の運用を積み重ねていくことで、社内の理解も得やすくなりますし、好意的なフォロワーを増やすことにつながるはずです。

シエンプレ デジタル・クライシス総合研究所は、ランチタイムウェビナーを毎週水曜日12時に開催しています。経営者、広報、マーケターの方に役立つものばかりですので、機会がありましたら、ぜひ参加されてはいかがでしょうか?

▼シエンプレ デジタル・クライシス総合研究所のランチタイムウェビナー

https://dcri-digitalcrisis.com/seminar/feature/lunchtime/

合わせて読みたい